- •Глава 1. Основы телефонии

- •1.2. Методы оценки качества телефонной передачи

- •1.4. Телефоны

- •1.5. Микрофоны

- •Глава 2. Телефонные аппараты

- •2.2. Разговорные

- •2.3. Схемы телефонных аппаратов

- •Глава 3. Сети связи

- •3.2. Коммутационные приборы

- •3.3. Расчет нагрузки

- •Глава 4. Автоматические телефонные станции

- •4.1. Классификация

- •4.2. Атс декадно-шаговой системы

- •4.3. Атс координатной системы

- •4.4. Квазиэлектронные и электронные атс

- •II. Многоканальная телефонная связь

- •Глава 5. Основы многоканальной телефонной связи

- •5.1! Целесообразность применения многоканальных систем связи

- •5.2. Основные способы образования каналов тч

- •5.3. Организация каналов связи. Дифференциальные системы

- •5.5. Организация каналов по волоконно-оптическим линиям связи

- •Глава 6. Аппаратура

- •6.1. Системы с амплитудной и частотной модуляцией

- •6.5. Системы передачи

- •Глава 7. Основные элементы

- •7.1. Генераторное оборудование

- •7.2. Преобразователи частоты

- •7.3. Автоматическая регулировка усиления

- •7.4. Ограничители амплитуд. Сжиматели и расширители динамического диапазона речи

- •Глава 8. Цифровые системы передачи

- •8.1. Построение цифровых систем передачи

- •8.2. Основные элементы аппаратуры систем передачи с икм

- •8.3. Особенности применения

- •Глава 9. Проектирование

- •9.1. Линии связи

- •9.3. Проектирование магистралей связи

- •III. Междугородная телефонная связь

- •Глава 10. Организация междугородной телефонной связи

- •10.1. Построение сети междугородной телефонной связи. Способы установления соединений

- •10.2. Ручные междугородные телефонные станции (рмтс)

- •10.3. Оконечные

- •Глава 11. Междугородная автоматическая телефонная связь

- •11.1. Технико-экономические предпосылки автоматизации междугородной телефонной связи

- •11.2. Системы дальнего набора токами тональной частоты

- •11.3. Прямые и обходные соединения в автоматизированной сети связи

- •IV. Оперативно-технологическая телефонная связь

- •Глава 12. Построение систем технологической связи

- •12.1. Назначение и организация технологической связи

- •12.2. Тональный избирательный вызов

- •12.4. Промежуточные пункты избирательной связи

- •Глава 13. Применение каналов нч и тч для организации технологической связи

- •13.1. Построение разговорного тракта групповой технологической связи с избирательным вызовом

- •13.2. Расчет и нормирование затухания в групповых каналах технологической связи

- •13.3. Применение промежуточных усилителей в групповых каналах нч технологической связи

- •13.4. Применение каналов тональной частоты для организации групповой технологической связи

- •14.1. Поездная диспетчерская связь

- •14.2. Постанционная телефонная связь

- •14.6. Организация технологической связи и каналов телемеханики на участках железных дорог

- •14.7. Диспетчерские центры управления перевозочным процессом

- •V. Телеграфная связь и передача данных

- •Глава 16. Основы передачи дискретной информации

- •16.2. Кодирование. Первичные коды

- •16.3. Дискретная модуляция

- •16.4. Действие помех на передаваемые сигналы. Понятие об искажениях, ошибках, исправляющей способности

- •16.5. Методы передачи

- •Глава 17. Электромеханически и электронные телеграфные аппараты

- •17.1. Структурная схема передающей и приемной частей телеграфного аппарата

- •17.2. Сопряжение телеграфных аппаратов с линией

- •17.4. Устройство электромеханического телеграфного аппарата ста-м67

- •17.5. Способы печати в телеграфных аппаратах

- •17.6. Приборы автоматической работы стартстопного аппарата

- •Глава 18. Частотное телеграфирование и факсимильная связь

- •18.2. Основные типы аппаратуры тонального телеграфирования

- •Глава 19. Передача данных

- •19.3. Системы с обратной сзязью

- •19.4. Аппаратура передачи данных

- •Глава 20. Организация телеграфной связи и передачи данных

- •20.1. Структура сети телеграфной связи и передачи данных

- •20.2. Методы коммутации на сетях передачи дискретной информации

- •20.3. Узлы коммутации каналов

- •20.4. Центры коммутации сообщений и пакетов

- •20.5. Построение перспективной сети передачи данных

- •VI. Радиосвязь

- •Глава 21. Радиопередающие устройства

- •21.1. Виды радиосвязи на железнодорожном транспорте

- •21.2. Структура

- •21.3. Колебательные системы

- •21.4. Генераторы колебаний радиочастоты

- •21.6. Функциональные схемы и основные электрические характеристики рЁДиопередатчиков

- •22.2. Излучение электромагнитных волн

- •22.3. Электрические характеристики передающих антенн

- •22.4. Виды передающих и приемных антенн

- •23.3. Преобразователи частоты

- •23.4. Усилители промежуточной частоты

- •23.5. Демодуляторы

- •23.6. Усилители звуковой частоты

- •23.7. Особенности построения железнодорожных радиостанций

- •Глава 24. Системы поездной радиосвязи

- •24.1. Общие сведения об организации поездной радиосвязи

- •24.3. Система поездной радиосвязи в диапазоне гектометровых и метровых волн на базе радиостанций жр-ук

- •24.4. Система поездной радиосвязи в диапазоне гектометровых, метровых и дециметровых волн на базе аппаратуры системы «Транспорт»

- •Глава 25. Сист6а4ы стаЧиИонной и ремонтно-олеративнои радиосвязи

- •25.1. Общие сседения

- •25.3. Общие сведения об организации ремонтно-оперативной радиосвязи

- •Глава 26. Радиолинии

- •26.1. Радиорелейные линии

- •26.2. Магистральные коротковолновые радиолинии

- •26.3. Телевизионные системы

- •26.4. Радиолокационные системы

- •Глава 1. Основы телефонии. ... 6

- •Глава 15. Станционная оперативная

- •Глава 16. Основы передачи дискретной информации. ... 152

- •Глава 17. Электромеханические и электронные телеграфные аппараты 162

- •Глава 18i Частотное телеграфирование и факсимильная связь.

- •Глава 25. Системы станционной и реремонтно-оператитой радиосвязи 281

- •Глава 26. Радиолинии и радиотехнические устройства

17.2. Сопряжение телеграфных аппаратов с линией

Формирование и передача двоичных одно- или двухполюсных сигналов осуществляются выходным устройством, а прием — входным устройством телеграфного аппарата. Основным требованием, предъявляемым к выходным и входным устройствам, является высокая чувствительность и обеспечение минимума искажений в процессе преобразования сигналов.

В электромеханических аппаратах для этих целей широко применяются электромагнитные механизмы — реле и электромагниты. Телеграфные реле характеризуются следующими параметрами: чувствительностью (минимальным током сраба-

тывания /ср), быстродействием (количеством переключений в единицу времени), нейтральностью регулировки и коэффициентом отдачи. Наибольшее распространение в настоящее время имеют поляризованные реле типов ТРМ и РП-4, которые обладают лучшими характеристиками, чем неполяризованные электромагниты.

В электронных оконечных устройствах телеграфного типа для сопряжения оборудования с каналом связи применяются электронные выходные и входные устройства. Они имеют преимущества по сравнению с электромеханическими реле: большая скорость переключения (более 104 переключений в секунду), высокий коэффициент отдачи (98-=-99%) и независимость его от скорости работы.

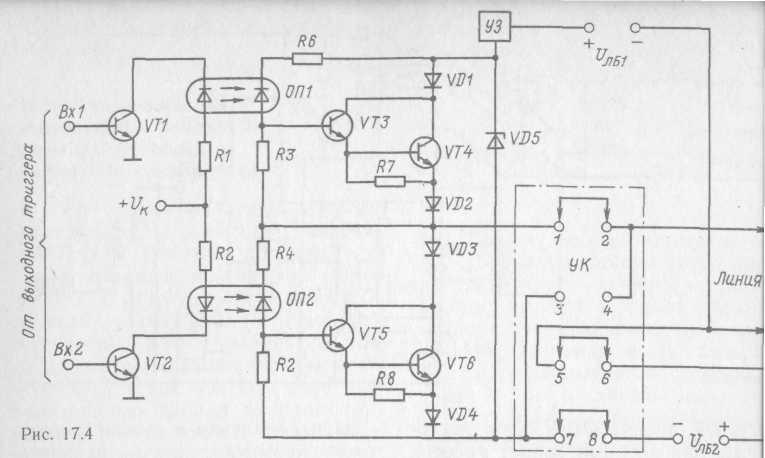

Для обеспечения гальванической развязки местных и линейных цепей электронных'телеграфных аппаратов в них применяют оптроны. Рассмотрим упрощенную схему электронного выходного устройства, работающего в двух- и однополюсном режимах (рис. 17.4).

При работе в двухполюсном режиме (перемычки /—2, 5—6 и 7—8 узла коммутации УК) используются две линейные батареи Uпы и Unb% Сигналы от входного триггера поступают поочередно (в противофа-зе) на Bxl и Вх2. При подаче логической 1 на Bxl открывается транзистор VT1 и через светодиод оптронной пары ОП1 течет ток. Включается фотодиод ОП1 и открывается составной транзисторный ключ VT3 — VT4. В результате в линейной цепи протекает ток от + Ujib\, через устройство защиты от короткого замыкания в линии УЗ, диод VD1, транзистор VT4, диод VD2, перемычку )—2, линию,— Unsi- Аналогично работает нижнее плечо выходного устройства при подаче логической ) на Вх2. В линии течет ток от батареи с/лвг через транзисторный ключ VT6.

При работе в однополюсном режиме (перемычка 3—4 на УК)

логическая / поступает одновременно на Bxl и Вх2. В линии течет ток только от £/лбь При передаче бестоковой посылки ключи VT4 и VT6 закрыты.

Стабистор VD5 служит для предохранения выходных транзисторных ключей от пробоя при работе на линию с большой индуктивностью (с противоположной стороны включен электромеханический телеграфный аппарат).

Входное устройство, так же как и выходное, входит в состав устройства сопряжения с линией (УСЛ) и обеспечивает согласование электрических характеристик канала связи и электронного телеграфного аппарата. Упрощенная схема входно-

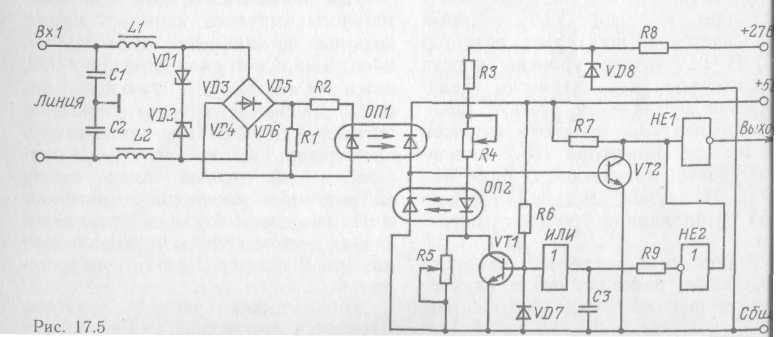

го устройства, работающего в одн полюсном режиме, приведена на 17.5. Оно содержит следующ основные элементы: линейш фильтр (дроссели L1 и L2, конденс торы С1 и С2), необходимый д. ограничения спектра принимаемо сигнала; стабилитроны VD1, VD2 д. защиты от токовых перегрузе диодный мост VD3 — VD6, предна наченный для приема токово сигнала любой полярности; оптр ОП1, обеспечивающий гальванш скую развязку; оптрон ОП2 д. установки уровня регистрации; кл чевой VT1 и выходной VT2 транзист ры.

При отсутствии тока на входе цепи: +27 В, R8, R3, R.4, светоди

0П2, R5, провод ОБЩ течет постоянный ток, который задает уровень. регистрации. Этот уровень можно менять резистором R4. Через сопротивление фотодиода оптрона ОП2 на базу транзистора VT2 подается запирающий потенциал. На вход инвертора НЕ1 поступает потенциал (логическая У), а на выходе электронного устройства образуется уровень логического 0.

При протекании тока через свето-диод оптронной пары ОП1 уменьшается сопротивление фотодиода этой пары. В результате изменяется соотношение плеч делителя напряжения, образованного сопротивлениями фотодиодов оптронов ОП1 и ОП2. На базе транзистора VT2 появляется отпирающий потенциал. Сигнал логического 0 через инвертор НЕ2, линию задержки R9, СЗ, схему ИЛИ поступает на базу VT1, который открывается и шунтирует резистор R5. В результате уровень порога срабатывания автоматически увеличивается до значения, равного половине амплитуды входного сигнала. На выходе инвертора HEI появляется уровень логической У. Элементы R8, VD8 служат для параметрической стабилизации уровня регистрации.

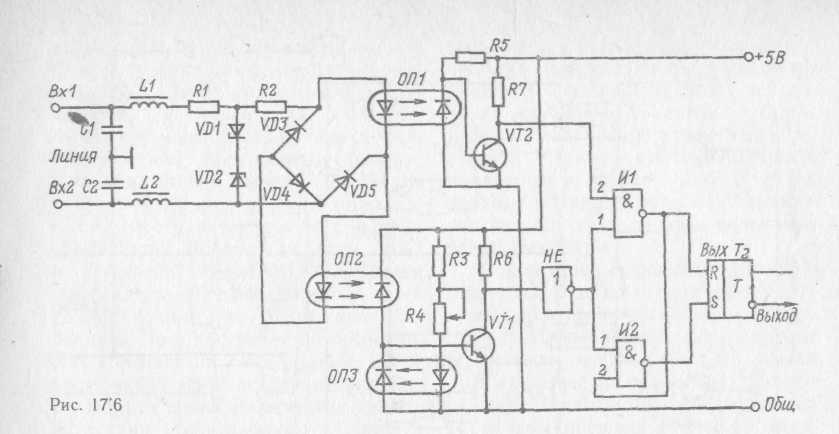

Упрощенная схема входного

При появлении в линии положительного импульса начинает протекать ток по цепи. Вл/, дроссель L1, Rl, R2, светодиоды оптронных пар ОП1 и ОП2, диод VD4, дроссель L2, Вх2. Изменяются сопротивления фотодиодов ОП1 и ОП2, в результате чего транзистор VT2 запирается, а транзистор VT1 отпирается. На входе инвертора НЕ появляется уровень логического 0. В результате на первые входы схем И1, И2 поступают уровни логической У. На второй вход И1 поступает также уровень логической /с коллектора VT2. В результате на выходе И1 сигналом, соответствующим уровню логического 0, выходной триггер Вых Тг устанавливается в положение 0 и с его инверсного выхода снимается уровень логической У.

При появлении в линии отрицательного импульса начинает протекать ток по цепи: Вх2, дроссель L2, диод VD5, светодиод оптрона ОП2, диод VD3, R2, R1, дроссель LJ, Bxl. Так как ток через светодиод оптронной пары ОП1 не протекает, то транзистор VT2 оказывается открытым и на второй вход схемы И1 поступает потенциал логического 0. На выходе этой схемы появляется сигнал логической / и устанавливает выходной триггер Вых Тг в положе-

R4 определяется оптимальный уровень фиксации двухполюсных сигналов.

17.3. Классификация телеграфных аппаратов. Принцип действия стартстопнего аппарата

Телеграфные аппараты, применяемые в качестве оконечных устройств для взаимодействия пользователей с системой связи, можно классифицировать по режиму работы распределителей — синхронные и стартстоп-ные; используемой элементной базе — электромеханические, электронно-механические, электронные; использованию канала за один цикл работы распределителя — однократные (за каждый цикл обрабатывается один знак) и многократные; виду используемого носителя информации — ленточные и рулонные; способу записи сообщения на носитель в пункте приема — пишущие и буквопечатающие; способу работы оператора — с ручной или автоматической работой.

Наибольшее распространение находят электромеханические старт-стопные ленточные (СТА-2М, СТА-М67, ЛТА-57) и рулонные (Т-63) буквопечатающие аппараты с ручным и автоматическим режимами работы, а также электронные аппараты с встроенными вызывными устройствами (РТА-80, F-1100, F-2000).

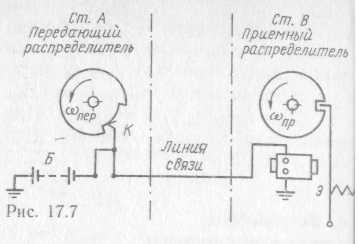

Принцип работы стартстопных аппаратов на примере электромеханического аппарата пояснен на рис. 17.7.

При отсутствии работы распределители передачи и приема на станциях А и В находятся в исходном положении и не вращаются. Длинная пружина контактной пары К западает в выемку кулачка распределителя и к линии подключается батарея Б. На противоположной станции электромагнит Э, находясь под током, удерживает своим якорем приемный распределитель в нерабо-

чрм гпстпянии Что ппппжрнир хя-

сования фаз между распределите ми. С началом работы передаюи распределитель начинает вращат против часовой стрелки, длин пружина выталкивается из вые? кулачка на поверхность больш радиуса, размыкается контакт пара К, я в линию посылае стартовый (бестоковый) импу/ Электромагнит Э отпускает яке последний под действием пруж* перемещается в положение по и пускает в ход приемный распре литель. Далее со станции А станцию В передается кодо комбинация токовых и бестокоЕ посылок. В конце оборота передг щий распределитель вновь подве свою выемку под длинную пруж1-контактной пары, контакт К замы ется, в линию посылается ст новый (токовый) импульс. Эле ромагнит Э на станции В, притяь якорь, остановит приемный распре литель.

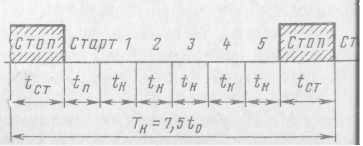

Следовательно, коррекция фа вых отклонений, которые мо возникнуть за полный оборот, осуи ствляется остановкой приемного р пределителя после каждого оборе и последующим пуском его исходного положения одновремен с началом цикла передающего р пределителя. Длительность цик передачи одной комбинации Тк (р 17.8) складывается из време

передачи стартового (пускового) hn пульс a tu=^to, пяти кодовых импульсов длительностью tK = t0 каждый и стопового импульса tn=\,5to, т. е. TK = tn + 5/B + 'ci = 7,5f0. При скорости моду/.я'цки й = 50 Бод Тк= 15Э мс.