- •Глава 1. Основы телефонии

- •1.2. Методы оценки качества телефонной передачи

- •1.4. Телефоны

- •1.5. Микрофоны

- •Глава 2. Телефонные аппараты

- •2.2. Разговорные

- •2.3. Схемы телефонных аппаратов

- •Глава 3. Сети связи

- •3.2. Коммутационные приборы

- •3.3. Расчет нагрузки

- •Глава 4. Автоматические телефонные станции

- •4.1. Классификация

- •4.2. Атс декадно-шаговой системы

- •4.3. Атс координатной системы

- •4.4. Квазиэлектронные и электронные атс

- •II. Многоканальная телефонная связь

- •Глава 5. Основы многоканальной телефонной связи

- •5.1! Целесообразность применения многоканальных систем связи

- •5.2. Основные способы образования каналов тч

- •5.3. Организация каналов связи. Дифференциальные системы

- •5.5. Организация каналов по волоконно-оптическим линиям связи

- •Глава 6. Аппаратура

- •6.1. Системы с амплитудной и частотной модуляцией

- •6.5. Системы передачи

- •Глава 7. Основные элементы

- •7.1. Генераторное оборудование

- •7.2. Преобразователи частоты

- •7.3. Автоматическая регулировка усиления

- •7.4. Ограничители амплитуд. Сжиматели и расширители динамического диапазона речи

- •Глава 8. Цифровые системы передачи

- •8.1. Построение цифровых систем передачи

- •8.2. Основные элементы аппаратуры систем передачи с икм

- •8.3. Особенности применения

- •Глава 9. Проектирование

- •9.1. Линии связи

- •9.3. Проектирование магистралей связи

- •III. Междугородная телефонная связь

- •Глава 10. Организация междугородной телефонной связи

- •10.1. Построение сети междугородной телефонной связи. Способы установления соединений

- •10.2. Ручные междугородные телефонные станции (рмтс)

- •10.3. Оконечные

- •Глава 11. Междугородная автоматическая телефонная связь

- •11.1. Технико-экономические предпосылки автоматизации междугородной телефонной связи

- •11.2. Системы дальнего набора токами тональной частоты

- •11.3. Прямые и обходные соединения в автоматизированной сети связи

- •IV. Оперативно-технологическая телефонная связь

- •Глава 12. Построение систем технологической связи

- •12.1. Назначение и организация технологической связи

- •12.2. Тональный избирательный вызов

- •12.4. Промежуточные пункты избирательной связи

- •Глава 13. Применение каналов нч и тч для организации технологической связи

- •13.1. Построение разговорного тракта групповой технологической связи с избирательным вызовом

- •13.2. Расчет и нормирование затухания в групповых каналах технологической связи

- •13.3. Применение промежуточных усилителей в групповых каналах нч технологической связи

- •13.4. Применение каналов тональной частоты для организации групповой технологической связи

- •14.1. Поездная диспетчерская связь

- •14.2. Постанционная телефонная связь

- •14.6. Организация технологической связи и каналов телемеханики на участках железных дорог

- •14.7. Диспетчерские центры управления перевозочным процессом

- •V. Телеграфная связь и передача данных

- •Глава 16. Основы передачи дискретной информации

- •16.2. Кодирование. Первичные коды

- •16.3. Дискретная модуляция

- •16.4. Действие помех на передаваемые сигналы. Понятие об искажениях, ошибках, исправляющей способности

- •16.5. Методы передачи

- •Глава 17. Электромеханически и электронные телеграфные аппараты

- •17.1. Структурная схема передающей и приемной частей телеграфного аппарата

- •17.2. Сопряжение телеграфных аппаратов с линией

- •17.4. Устройство электромеханического телеграфного аппарата ста-м67

- •17.5. Способы печати в телеграфных аппаратах

- •17.6. Приборы автоматической работы стартстопного аппарата

- •Глава 18. Частотное телеграфирование и факсимильная связь

- •18.2. Основные типы аппаратуры тонального телеграфирования

- •Глава 19. Передача данных

- •19.3. Системы с обратной сзязью

- •19.4. Аппаратура передачи данных

- •Глава 20. Организация телеграфной связи и передачи данных

- •20.1. Структура сети телеграфной связи и передачи данных

- •20.2. Методы коммутации на сетях передачи дискретной информации

- •20.3. Узлы коммутации каналов

- •20.4. Центры коммутации сообщений и пакетов

- •20.5. Построение перспективной сети передачи данных

- •VI. Радиосвязь

- •Глава 21. Радиопередающие устройства

- •21.1. Виды радиосвязи на железнодорожном транспорте

- •21.2. Структура

- •21.3. Колебательные системы

- •21.4. Генераторы колебаний радиочастоты

- •21.6. Функциональные схемы и основные электрические характеристики рЁДиопередатчиков

- •22.2. Излучение электромагнитных волн

- •22.3. Электрические характеристики передающих антенн

- •22.4. Виды передающих и приемных антенн

- •23.3. Преобразователи частоты

- •23.4. Усилители промежуточной частоты

- •23.5. Демодуляторы

- •23.6. Усилители звуковой частоты

- •23.7. Особенности построения железнодорожных радиостанций

- •Глава 24. Системы поездной радиосвязи

- •24.1. Общие сведения об организации поездной радиосвязи

- •24.3. Система поездной радиосвязи в диапазоне гектометровых и метровых волн на базе радиостанций жр-ук

- •24.4. Система поездной радиосвязи в диапазоне гектометровых, метровых и дециметровых волн на базе аппаратуры системы «Транспорт»

- •Глава 25. Сист6а4ы стаЧиИонной и ремонтно-олеративнои радиосвязи

- •25.1. Общие сседения

- •25.3. Общие сведения об организации ремонтно-оперативной радиосвязи

- •Глава 26. Радиолинии

- •26.1. Радиорелейные линии

- •26.2. Магистральные коротковолновые радиолинии

- •26.3. Телевизионные системы

- •26.4. Радиолокационные системы

- •Глава 1. Основы телефонии. ... 6

- •Глава 15. Станционная оперативная

- •Глава 16. Основы передачи дискретной информации. ... 152

- •Глава 17. Электромеханические и электронные телеграфные аппараты 162

- •Глава 18i Частотное телеграфирование и факсимильная связь.

- •Глава 25. Системы станционной и реремонтно-оператитой радиосвязи 281

- •Глава 26. Радиолинии и радиотехнические устройства

Глава 25. Сист6а4ы стаЧиИонной и ремонтно-олеративнои радиосвязи

25.1. Общие сседения

об организации станционной

радиосвязи

/Станционная радиосвязь (СРС) предназначена для обмена информацией руководителей маневровой и горочной работы (маневрового диспетчера — ДСЦ, станционного диспетчера — ДСЦС, дежурных по паркам приема — ДСПП, формирования — ДСПФ, отправления — ДСПО, составителей поездов, дежурного по горке — ДСПГ) с машинистами маневровых, горочных и хозяйственных локомотивов.

Кроме сетей маневровой и горочной радиосвязи, система СРС включает в себя несколько сетей радиосвязи персонала, занятого обработкой составов на станциях^

Особенности построения сетей СРС рассмотрим на примере крупной сортировочной станции с последовательным расположением парков приема ПП, формирования Пф и отправления ПО (рис. 25.1).IB первом маневровом районе, включающем

ПП, надвижную часть горки СГ и подгорочную горловину ПГ, про-.исходят расформирование поездов и операции по частичному формированию составов. Руководит работой дежурный по сортировочной горке ДСПГ, в помещении которого устанавливается стационарная радиостанция СР с двумя пультами управления.fOдин находится в распоряжении' ДСПГ, другой (выносной) обеспечивает доступ к СР дежурного по парку приема ДСПП./Горочные локомотивы оборудованы возимыми радиостанциями ВР, которые вместе с радиостанцией ДСПГ образуют сеть горочной радиосвязи с рабочей частотой J\./ Учитывая высокие требования к оперативности обмена информацией в этой сети,

уБызов абонентов осуществляется голосом1без предварительной посылки вызывных сигналов.

Г"Во втором маневровом районе, включающем ПФ и ПО, происходит окончательное формирование составов. Общее руководство маневровой работой осуществляет дежурный по парку формирования ДСП$>/в помещении которого установлена СР.

I Перемещением маневровых локомотивов, оборудованных ВР, непосредственно руководят составители поездов, имеющие HPJДежурный по парку отправления ДСПО подключается к СР с помощью выносного пульта у правления.f Часто в распоряжении руководителя маневров, кроме СР, имеется система громкоговоря-

щей связи. Тогда, имея о(бщее переговорное устройство, он может одновременно передавать сообщения как машинистам, так и работникам в паркеуНа станциях, оборудованных аппаратурой двусторонней парковой связи СДПС, предусмотрено управление СР со стороны абонентов СДПС.

Все радиостанции рассматриваемого маневрового района работают на одной частоте ft и образуют сеть маневровой радиосвязи. В сети используется, как правило, групповой избирательный вызов. Сигнал с частотой 1000 Гц служит для вызова машиниста, сигналы с частотами 700 и 1400 Гц — для вызова руководителей маневровой работы, а 2100 Гц — для вхождения по оадиоканалу в систему СДПС.

/В третьем маневровом районе, включающем всю территорию станции, выполняются работы с местными вагонопотоками^] например операции на доставке вахонов под погрузку и выгрузку. 9 Руководит работами дежурный по станции ДСЦ, в распоряжении которого имеется СР для передачи информации машинистам хозяйственных локомотивов^ При этом образуется вторая сеть маневро-войпадиосвязи с рабочей частотой {з.

/Кроме сетей маневровой и горочной радиосвязи, на территории станции организуются автономные сети радиосвязи списчиков вагонов, осмотрщиков вагонов, охранников, имеющих носимые радиостанции НР1

соответственно с объединенной технической конторой ОТК, пунктом технического осмотра ПТО и караульным помещением, в которых устанавливаются СР. На грузовых и участковых станциях, кроме того, организуются сети радиосвязи, старших приемосдатчиков пунктов коммерческого осмотра, товарных контор, парков, грузовых дворов и контейнерных площадок с приемосдатчи-ками на территории станции.

Схема управления работой односторонней сортировочной станции (рис. 25.2) дает представление о контингенте и взаимосвязях служебных лиц, участвующих в станционной работе и являющихся абонентами системы СРС.

Применение системы СРС позволяет ускорить обработку составов на сортировочных горках, сократить непроизводительный простой вагонов и локомотивов, а следовательно, увеличить пропускную способность станции с одновременным повышением безопасности и культуры труда.

|Общим для всех радиосетей СРС является радиальная структура построения с закреплением за каждой из них одной рабочей частоты. Радиостанции сетей работают в симплексном режиме с групповым (за исключением сети горочной связи) избирательным вызово.м|

В настоящее время в сетях СРС широко используются радиостанции метрового диапазона волн типов ЖР-У-СС и ЖР-У-ЛС, работающие

совместно с носимыми радиостанциями отечественного («Сирена», «Тюльпан», «Днепр») и зарубежного (PR-11, UFT-721) производств, а также стационарные и гозимые радиостанции венгерского производства типа FM-10-164, работающие в комплексе с носимыми радиостанциями типа FM-0,5-164. Кроме того, начинается внедрение радиостанций метрового диапазона, разработанных для сетей СРС в рамках системы «Транспорт».

Рассмотрим особенности построения перечисленных выше радиостанций более подробно.

25.2. Радиооборудование для станционной радиосвязи

Стационарная и возимая радиостанции типов ЖР У-СС и ЖР-У-ЛС включают в с^ой состав унифицированные приемопередатчики УПП и антенны, аналогичные УПП и антеннам радиостанций типов ЖР-У-СП и ЖР-У-ЛП поездной радиосвязи (см. рис. 24.8) и отличающиеся от них лишь схемой коммутационного и управляющего оборудования: Эти отличия в наибольшей степени проявляются в стационарной радиостанции типа ЖР-У-СП (рис. 25.3), в которой имеется возможность подключения к УПП дополнительного выносного пульта управления ВПУ и оборудования СДПС. В режиме дежурного приема к выходу ПРМ подключен приемник тонального вызова НТВ, а громкоговоритель ВА устройством коммутации УК отключен. При поступлении от ВР или HP

вызывного сигнала частотой 70С (1400) Гц срабатывает ПТВ, включает на ПУ лампу Вызов, подключав! ВА к выходу ПРМ и СР переходи! в режим приема. По окончании сигнала вызова запускается реле времени РВ, включающее на 2 с ПРД и генератор контроля вызова ГКВ, сигнал которого частотой 890 Гц транслируется вызывающему абон ненту и прослушивается в ВА.

Для проведения переговоров с ры-| чага ПУ снимается микротелефон, при этом гаснет лампа Вызов, радиостанция остается в режиме приема и переходит в режим передачи при нажатии тангенты ТНГ.

Для посылки вызова машинисту или абоненту HP нажимается кнопка Вызов на ПУ, включается РВ, которое на 2 с включаетПРД и сигнал ГКВ частотой 1000 Гц передается в радиоканал. Возвращение микротелефона на рычаг ПУ переводит СР в режим дежурного приема.

Необходимость связи подвижных абонентов, имеющих в своем распоряжении HP или ВР, со стационарными абонентами разных сетей, имеющих разные рабочие частоты, но сосредоточенных в одном территориальном районе, требует оперативной перестройки радиостанции с одного канала на другой. Трехканальные радиостанции ЖР-У в этом смысле имеют ограниченные возможности, к тому же по ряду показателей они не удовлетворяют современным нормам. В настоящее время на ряде железнодорожных узлов используются более совершенные многоканальные радиостанции типа FM-10-164 венгерско-

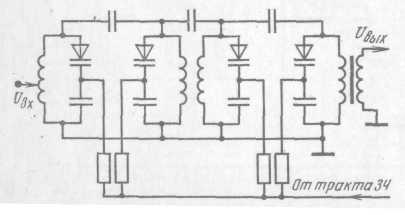

Стационарная и возимая радиостанции типа FM-10-164 строятся на базе унифицированного приемопередатчика FM-301-160S (рис. 25.4). Задающий генератор ЗГ передатчика включает в себя 12 кварцевых модулей, формирующих 12 рабочих частот в диапазоне 146—174 МГц с частотным разносом 25 кГц, что дает возможность оперативно перестраиваться с одной частоты на другую. В передатчике реализуется ЧМ косвенным способом, для чего колебание от включенного в данный момент модуля ЗГ подается на фазовый модулятор ФМ (рис. 25.5), состоящий из четырех колебательных контуров, расстраиваемых с помощью варикапов, на которые подано напряжение звуковой частоты с выхода тракта 34. Девиация частоты ЧМ-колебания на выходе такого модулятора в четыре раза больше, чем в традиционной схеме (см. рис. 21.25). После четырехкратного умно-

жения частоты ЧМ-колебание усиливается в тракте предварительного усиления ТПУ и в оконечном усилительном тракте ОУТ, обеспечивающем максимальную мощность излучения в антенне 10 Вт с возможностью уменьшения до 0,5 Вт путем изменения коэффициента усиления ОУТ.

Выходной сигнал ОУТ поступает в антенну передатчика через 4-звен-ный фильтр гармоник ФГ, обеспечивающий такое их подавление, при котором мощность побочных излучений не превышает 1 мкВт.

Приемник, собранный по супергетеродинной схеме с одним преобразованием частоты, имеет чувствительность £а=0,35 мкВ при отношении сигнал/шум на выходе 12 дБ. В качестве преселектора используется четырехконтурный полосовой фильтр ПФ, обеспечивающий избирательность по зеркальному каналу 80 дБ. Преобразователь частоты включает в себя смеситель на полевом транзисторе, на затвор которого подано напряжение сигнала с ПФ, а на исток — напряжение от гетеродина, что аналогично схеме, приведенное на рис. 23.11. Гетеродин представляет собой совокупность 12 генераторных модулей, переключение которых совместно с коммутацией модулей ЗГ передатчика позволяет оперативно перестраиваться с одного канала связи на другой. Колебание с выхода смесителя с промежуточной частотой 10,7 МГц поступает в тракт ПЧ, со-

ных микросхемах и двух кварцевых фильтров сосредоточенной селекции Ф1 и Ф2, обеспечивающих односиг-нальную избирательность по соседнему каналу не менее 80 дБ.

В качестве частотного детектора ЧД используется дискриминатор, в котором в отличие от типовой схемы (см. рис. 23.18) вместо одного из колебательных контуров включен кзарцевый резонатор, что способствует увеличению крутизны детекторной характеристики UBblK = f(\f). Напряжение звуковой частоты с выхода ЧД поступает в тракт 34 и на вход шумоподавителя ШП, построенного по тем же принципам, что и ШП приемников радиостанций РС-1 и РВ-1 (см. рис. 24.22).

Радиостанция FM-10-164 работает в симплексном режиме. Ее переключение из режима приема в режим передачи . осуществляется с помощью электронного коммутато-•ра Ж, подающего постоянное напряжение Е„ на ЗГ, умножитель частоты и антенный коммутатор АК- Напряжение с ЗГ и трактов усиления ТПУ и ОУТ не снимается, что способствует уменьшению времени срабатывания передатчика до 10 мс.

Антенный коммутатор ' (рис. 25.6) состоит из двух пар специальных полупроводниковых p-i-n диодов. Диоды VD1 и VD2 подключают к антенне выход передатчика при подаче на управляющий вход отрицательного напряжения Еу от ЭК- При этом диоды VD3 и VD4 заперты напряжением выхода выпрямителя, который собран на диодах VD5 и VD6, что препятствует прохождению сигнала передатчика на вход приемника. В режиме приема напряжение Еу становится положительным, диоды VD1 и VD2 запираются, a VD3 и VD4 открываются, подключая вход приемника к антенне. В качестве стационарных антенн используются направленные антенны типа «волновой канал» (см. рис. 22.18), возимые радиостанции комплектуются низкорасположенной антенной ДА 150/160 (см. рис. 22.16).

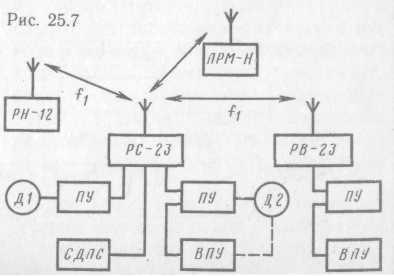

В рамках системы «Транспорт» разработаны два комплекта радиооборудования для СРС: один из них включает в себя стационарные РС-23, возимые РВ-23 и носимые РН-12 радиостанции для организации сетей с закрепленными каналами (рис. 25.7); второй — стационарные РС-5 и возимые РВ-4 радиостанции для организации сетей с равнодоступными каналами.

Стационарные и возимые радиостанции РС-23 и РВ-23 строятся на базе унифицированного приемопередатчика УПП-2 метрового диапазона волн, структурная схема и основные электрические характеристики которого во многом совпадают с аналогичными показателями УПП-3, входящего в состав радиостанций системы ПРС (см. п. 24.5).

Радиостанция РС-23 может работать с двумя основными пультами управления ПУ, имеющими индивидуальные вызывные частоты 700 и 1400 Гц и устанавливаемыми на рабочих местах двух руководителей станционной работы. Кроме основных, имеется вспомогательный вынос-

ной пульт ВПУ, который может располагаться за пределами .служебного помещения. Предусмотрены устройства сопряжения РС-23 с системой СДПС и возможность входа* в нее со стороны подвижных абонентов при помощи вызывного сигнала частотой 2100 Гц.

Радиостанцня РВ-23 имеет основной ПУ и выносной ВПУ пульты управления, причем последним может пользоваться не только машинист, но и составитель поездов в том случае, когда его носимая радиостанция не обеспечивает нужную дальность связи.

Радиостанция'обеспечивает работу на одном из шести радиоканалов с возможностью оперативной перестройки с одной рабочей частоты на другую при переходе локомотива из одного маневрового района в другой. В каждом канале, последовательно посылая 4 вызывные частоты, машинист, может вызвать двух командиров, составителя поездов или машиниста другого локомотива, а также войти в систему СДПС. Рассмотрим временные диаграммы сигнального кода сети СРС на базе радиостанций РС-23 и РВ-23.

Для связи с машинистом руководитель маневровой работы, (рис. 25.8, а) снимает микротелефон МТ с пульта РС-23 и, убедившись в том, что канал связи свободен, нажимает кнопку посылки сигнала вызова СВ частотой 1000 Гц и длительностью 0,5 с. На это время радиостанция автоматически переходит в режим передачи, на ПУ загорается лампа Включение передатчика и в громкоговорителе слышен сигнал контроля посылки вызова. После прекращения передачи СВ руководитель голосом вызывает нужного машиниста, переводя РС-23 в режим передачи нажатием педали или тангенты.

При приеме СВ радиостанция РВ-23 на 15 с автоматически переходит в режим призд а, что сопровождается звуковой и световой сигнализацией (звуковой тон в громкоговорителе и загорание лампы Прием-вызов на ПУ). Прослушав вызов голосом, машинист снимает МТ (звуковой тон при этом прекращается) и, нажав тангенту, переводит РВ-23 в режим передачи (на ПУ загорается лампа Включение передатчика) ответного речевого сообще-

ния. По окончании переговоров радиостанции РВ-23 и РС-23 переводятся в режим Дежурный прием установкой МТ в держатели ПУ.

Для связи с руководителем работ машинист, снявЛЦ" (рис. 25.8, б), нажимает на ПУ одну из вызывных кнопок, переводя РВ-23 на 0,5 с в режим передачи сигнала вызова СВ частотой 1400 или 700 Гц. Приняв СВ, РС-23 переключается в режим приема и в громкоговорителе слышен вызывной тон, а на пульте загорается лампа Прием-вызов. В течение 1 с РС-23 передает сигнал подтверждения приема вызова ППВ частотой 900 Гц, после чего на 15 с переходит в режим приема. Машинист, получив сигнал ППВ, нажимает тангенту и голосом вызывает руководителя. Взаимодействие оборудования при проведении переговоров и после сигнала отбоя аналогично описанному выше. При любом автоматическом или ручном (посредством тангенты) включении передатчика на ПУ загорается лампа Включение передатчика.

Радиостанции РС-23 и РВ-23 совместно с носимой радиостанцией РН-12 позволяют строить систему СРС как совокупность сетей с закрепленными каналами. На территории крупных железнодорожных узлов наряду с сетями маневровой и горочной радиосвязи необходимо организовать новые радиосети для работников локомотивных и вагонных депо, парков формирования пассажирских поездов, служб движения, служб гпузового хозяйства и ияда

других подразделений. Построение подобных сетей с закреплением за каждой из них одного радиоканала потребует большого числа рабочих частот и создаст трудности совместной работы в одном районе без взаимных мешающих влияний.

Для решения проблемы электромагнитной совместимости радиосредств и повышения эффективности использования каналов целесообразно объединение мелких сетей СРС с закрепленными каналами в единую централизованную сеть с равнодоступными каналами.

Рассмотрим структурную схему построения подобной сети, получившей шифр СРС-У (рис. 25.9).

8 центре обслуживаемой территорииустанавливается стационарная радиостанция РС-5 с тремя комплектамиунифицированных приемопередатчиков УПП-2. К коммутационномуоборудованию КО РС-5 соединительными линиями длиной до 15 кмподключено девять пультов управления ПУ — СУ — Д, устанавливаемых на рабочих местах диспетчерови операторов соответствующихслужб. Мощность передатчиков и высота установки антенн РС-5 выбранытак, чтобы обеспечить увереннуюсвязь с абонентами подвижныхобъектов, оборудованных возимымирадиостанциями РВ-4, в любой точкезоны обслуживания с радиусом15—20 км.

Три радиоканала РС-5 являются равнодоступными для любого из

9 стационарных и 100 подвижныхабонентов и мпгут быть использова-

ны для радиосвязи, если они свободны. Если все три канала заняты, очередной абонент, подающий заявку на связь, получает отыаз. По?тому в сеть могут включаться только те служебные лица, которые не свя.гны непосредственно с управлением движения поездов и м&нерро-всй работой и, следовательно, до-пус.<сют ожидание при информационней обслуживании.

Всзимгя радиостанция РВ-4 обеспечивает выход подвижного абонента не только к стационарным абонентам РС-5 по равнодоступным каналам с избирательным индивидуальным вызовом, но и к абонентам се-ей станционной, поездной и ре-монтно-оперативной связи по одному из шести оперативно переключаемых радиоканалов с групповым вызовом.

В сетях СРС находят широкое применение носимые радиостанции нескольких типов как отечественного, так и зарубежного производства. Учитывая общность их структурного построения, рассмотрим подробно лишь радиостанцию РН-12, разработанною в рамках системы «Транспорт» и удовлетворяющую современным технько-эксплуатационным показателям.

Носимая радиостанция РН-12 (рис. 25.10) обеспечиьает связь на одном из пяти каналов в полосе .151 —156 МГц с разносом между соседними кг налами 25 кГц. В комплект РН входят: приемопередатчик,

миниатюрный пульт управления, поручивший у носись х радиостанций название манипулятор, антенна и аккумулятор.

В передатчике реализуется частотнгя мо/-)/.яцил косвенным способом. Колебгние с выхода кварцевого задающего генератора ЗГ с относительной нестабильностью 15-10 6' поступает на фазовый модулятор ФМ, построенный по тем же принципам, что и рассматриваемый рг.нее (см. рис. 25.5). Модулирующее напряжение звуковой частоты формируется в тракте, который включает в себя громкоговоритель ВА, работающий при передаче сообщения как микрофон; усилитель-ограничитель Ус-Огр, устраняющий пиковые значения телефонного сигнала, перемодуляцию и возрастание мощности внеполосных излучений; фильтр нижних частот ФИЧ, подавляющий частоты за пределами звукового спектра.

Модулированные колебания после двенадцатикратного умножения частоты и увеличения девиации ЧМ до номинального значения 3 кГц поступают сначала в предварительный ПК, а затем в оконечный ОК каскады усиления, причем последний обеспечивает мощность излучения передатчика РА— 1 Вт. Антенный фильтр АФ подавляет гармоники полезного сигнала и препятствует возрастанию мощности побочных излучений более чем на 25 мкВт.

Приемник собран по сулергете-родинной схеме с двойным преобразованием частоты и содержит те же функцл энальные элементы, что и приемник ЖР-У (см. рис. 24 8). Избирательность по первому и второму зеркальным каналам, обеспечиваемая соответстзенло вчодной цепью, УРЧ с фильгоом Ф1 и кварцевым фильтром У/7 7/, на:троенным на первую промежуточную частоту ^пр1 = Ю,7 МГц, равна 70 дБ. УПЧ2 с фильтром, настроен.шм на вторую проме куточную частоту ^ф2=1)0 кГц, обеспмивает дз/х-сигнал->ную из 5.грагельность по соседнему каналу че менее 70 дБ. Чувствительность приемчича при отношении си/H.i.i/uiyM на выходе 12 дБ равла 1,2 м. В.

В приемчике применен новый для железнодорожных радяостл щий тип частотного дем нул-гг ора, состоящий из триггера Ш мл гга ГШ и частзтно-импульсного детектора ЧИП,. ТШ превращает ЧМ ю/еблаие в последовательность им iy IjCOB, модулированных по длительности. Вкодящий в ЧИД дифферен дир/ющий каскад преобразует их в поел ед )вательность импульсов с временно i модуляцией, в спектре которых содержится составляющая со звуковой частотой. Эта составляют 1Я выделяется фильтром нижних частот и поступает в тракт звуковой ча :тоты, содержащий нескол зко ка :кадов усиления У34.

Шумоподавитель ШП, построенный по тем же принципам, что и ШП приемчика радиостанции FM-10-164 (см. рис. 25.4), кроме запирания УЗЧ1 и подавления шумов1 при отсутствии сигнала, управляет работой экономайзера ЭК. Экономайзер — это элемент, обеспечивающий периодическое отключение с помощью ключевого устройства КУ напряжения питания с каскадов приемника в режиме дежурного приема. Этим уменьшаются непроизводительные затраты энергии аккумуляторной батареи GB и увеличивается время работы радиостанции

сигнала на вход приемли ча ШП открывает У341 и воздействует на ЭК, который, замыкая КУ, обеспечивает непрерывную подачу нааря«г-ния от GB нд ка:кады прием лиха.

Каскады передатчика охвачены цепью автомагической регулировки возбуждения АРВ, которая сохраняет постоялство мощности излучения при изменении налряжения пига. ия, а также защищает тралзистор оконечного каскада ОК от перегрузи при повреждении антенны. По цепи АРВ постоя лное напряжение £,)К, пропорциональное току /)к, подается на утроитель частоты. При обрыве антенны в результате возрасталия /ок и £ок уменьшается кээффи диент передачи утроителя и мощность возбуждения ОК, что выводит его транзистор из опасного режима ра ооты.

В режиме п-ередл ш вклю шется схема си/нализа щи СС, которая при разряде GB до 10,5 В вырабатывает предупреждающий сигнал частотой 3 кГц, прослушизаемый в громкоговорителе.

Радиостанция РН 12 может работать с ма липу тяторами типов ПМ 801 и ПМ 802. Общлм для них является наличие генераторов то-нальнж частоты, громкоговорителя В А, кнопок Посылка вызова, Прием-передача, Выключение экономайзера. ПМ 801 позволяет посылать вызывной сигнал с одной частотой, ПМ 802 — с четырьмя частотами — 700, 1000, 1400 и 2100 Гц, а также принимать вызывной сигнал с частотами 1000 и 1400 Гц.

В радиостанции используется штыревая антенна (четвертьволновый вертикальный несимметричный вибратор) или гибкая антенна такого же типа, вшитая в плечевой ремень.