- •Глава 1. Основы телефонии

- •1.2. Методы оценки качества телефонной передачи

- •1.4. Телефоны

- •1.5. Микрофоны

- •Глава 2. Телефонные аппараты

- •2.2. Разговорные

- •2.3. Схемы телефонных аппаратов

- •Глава 3. Сети связи

- •3.2. Коммутационные приборы

- •3.3. Расчет нагрузки

- •Глава 4. Автоматические телефонные станции

- •4.1. Классификация

- •4.2. Атс декадно-шаговой системы

- •4.3. Атс координатной системы

- •4.4. Квазиэлектронные и электронные атс

- •II. Многоканальная телефонная связь

- •Глава 5. Основы многоканальной телефонной связи

- •5.1! Целесообразность применения многоканальных систем связи

- •5.2. Основные способы образования каналов тч

- •5.3. Организация каналов связи. Дифференциальные системы

- •5.5. Организация каналов по волоконно-оптическим линиям связи

- •Глава 6. Аппаратура

- •6.1. Системы с амплитудной и частотной модуляцией

- •6.5. Системы передачи

- •Глава 7. Основные элементы

- •7.1. Генераторное оборудование

- •7.2. Преобразователи частоты

- •7.3. Автоматическая регулировка усиления

- •7.4. Ограничители амплитуд. Сжиматели и расширители динамического диапазона речи

- •Глава 8. Цифровые системы передачи

- •8.1. Построение цифровых систем передачи

- •8.2. Основные элементы аппаратуры систем передачи с икм

- •8.3. Особенности применения

- •Глава 9. Проектирование

- •9.1. Линии связи

- •9.3. Проектирование магистралей связи

- •III. Междугородная телефонная связь

- •Глава 10. Организация междугородной телефонной связи

- •10.1. Построение сети междугородной телефонной связи. Способы установления соединений

- •10.2. Ручные междугородные телефонные станции (рмтс)

- •10.3. Оконечные

- •Глава 11. Междугородная автоматическая телефонная связь

- •11.1. Технико-экономические предпосылки автоматизации междугородной телефонной связи

- •11.2. Системы дальнего набора токами тональной частоты

- •11.3. Прямые и обходные соединения в автоматизированной сети связи

- •IV. Оперативно-технологическая телефонная связь

- •Глава 12. Построение систем технологической связи

- •12.1. Назначение и организация технологической связи

- •12.2. Тональный избирательный вызов

- •12.4. Промежуточные пункты избирательной связи

- •Глава 13. Применение каналов нч и тч для организации технологической связи

- •13.1. Построение разговорного тракта групповой технологической связи с избирательным вызовом

- •13.2. Расчет и нормирование затухания в групповых каналах технологической связи

- •13.3. Применение промежуточных усилителей в групповых каналах нч технологической связи

- •13.4. Применение каналов тональной частоты для организации групповой технологической связи

- •14.1. Поездная диспетчерская связь

- •14.2. Постанционная телефонная связь

- •14.6. Организация технологической связи и каналов телемеханики на участках железных дорог

- •14.7. Диспетчерские центры управления перевозочным процессом

- •V. Телеграфная связь и передача данных

- •Глава 16. Основы передачи дискретной информации

- •16.2. Кодирование. Первичные коды

- •16.3. Дискретная модуляция

- •16.4. Действие помех на передаваемые сигналы. Понятие об искажениях, ошибках, исправляющей способности

- •16.5. Методы передачи

- •Глава 17. Электромеханически и электронные телеграфные аппараты

- •17.1. Структурная схема передающей и приемной частей телеграфного аппарата

- •17.2. Сопряжение телеграфных аппаратов с линией

- •17.4. Устройство электромеханического телеграфного аппарата ста-м67

- •17.5. Способы печати в телеграфных аппаратах

- •17.6. Приборы автоматической работы стартстопного аппарата

- •Глава 18. Частотное телеграфирование и факсимильная связь

- •18.2. Основные типы аппаратуры тонального телеграфирования

- •Глава 19. Передача данных

- •19.3. Системы с обратной сзязью

- •19.4. Аппаратура передачи данных

- •Глава 20. Организация телеграфной связи и передачи данных

- •20.1. Структура сети телеграфной связи и передачи данных

- •20.2. Методы коммутации на сетях передачи дискретной информации

- •20.3. Узлы коммутации каналов

- •20.4. Центры коммутации сообщений и пакетов

- •20.5. Построение перспективной сети передачи данных

- •VI. Радиосвязь

- •Глава 21. Радиопередающие устройства

- •21.1. Виды радиосвязи на железнодорожном транспорте

- •21.2. Структура

- •21.3. Колебательные системы

- •21.4. Генераторы колебаний радиочастоты

- •21.6. Функциональные схемы и основные электрические характеристики рЁДиопередатчиков

- •22.2. Излучение электромагнитных волн

- •22.3. Электрические характеристики передающих антенн

- •22.4. Виды передающих и приемных антенн

- •23.3. Преобразователи частоты

- •23.4. Усилители промежуточной частоты

- •23.5. Демодуляторы

- •23.6. Усилители звуковой частоты

- •23.7. Особенности построения железнодорожных радиостанций

- •Глава 24. Системы поездной радиосвязи

- •24.1. Общие сведения об организации поездной радиосвязи

- •24.3. Система поездной радиосвязи в диапазоне гектометровых и метровых волн на базе радиостанций жр-ук

- •24.4. Система поездной радиосвязи в диапазоне гектометровых, метровых и дециметровых волн на базе аппаратуры системы «Транспорт»

- •Глава 25. Сист6а4ы стаЧиИонной и ремонтно-олеративнои радиосвязи

- •25.1. Общие сседения

- •25.3. Общие сведения об организации ремонтно-оперативной радиосвязи

- •Глава 26. Радиолинии

- •26.1. Радиорелейные линии

- •26.2. Магистральные коротковолновые радиолинии

- •26.3. Телевизионные системы

- •26.4. Радиолокационные системы

- •Глава 1. Основы телефонии. ... 6

- •Глава 15. Станционная оперативная

- •Глава 16. Основы передачи дискретной информации. ... 152

- •Глава 17. Электромеханические и электронные телеграфные аппараты 162

- •Глава 18i Частотное телеграфирование и факсимильная связь.

- •Глава 25. Системы станционной и реремонтно-оператитой радиосвязи 281

- •Глава 26. Радиолинии и радиотехнические устройства

5.3. Организация каналов связи. Дифференциальные системы

Каналом связи называют совокупность линейных и станционных устройств, обеспечивающих одно- или двустороннюю передачу сигналов между двумя пунктами. В зависимости от способа образования каналы связи могут быть физическими, частотными и временными. По своему назначению каналы разделяются на телефонные, телеграфные, передачи данных, фототелеграфные; телеуправления и телесигнализации, телевизионные, вещания и т. п.

По направлению передачи каналы могут быть односторонними и двусторонними.

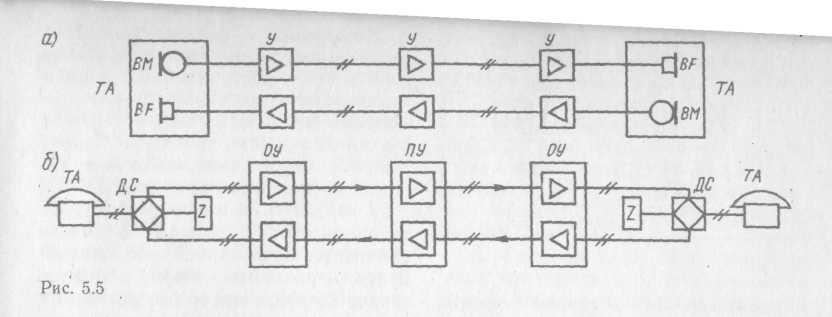

Односторонние каналы связи обеспечивают передачу информации только в одном направлении (рис. 5.5, а). При необходимости организации двусторонней связи используют два канала, по одному из которых сигналы передают в одном направлении, а по другому — в обратном. Для увеличения дальности связи в такие каналы включают усилители У одностороннего действия. Односторонние каналы применяют для организации технологической связи, передачи данных, программ вещания.

Двусторонние каналы применяют для обеспечения обмена разговором между абонентами. Двусторонний канал может быть организован из двух односторонних (рис. 5.5, б), которые на концах включены в оконечные усилители ОУ и дифференциальные системы ДС, обеспечивающие переход с четырехпроводной линии на двухпроводные окончания с включенными в них телефонными аппаратами ТА. Такая система называется четырехпроводной системой телефонной связи. В технике многоканальной связи применяется эквивалентная ей система связи, в которой вместо двух пар физических проводов используются два односторонних канала.

Двухпроводный двусторонний канал организуется с

Основные свойства дифференциальной системы. Дифференциальная система ДС предназначена для соединения двухпроводной линии с четырехпроводным выходом (входом) канала или усилителя. Она содержит (рис. 5.6, а) дифференциальный трансформатор ДТ, имеющий три обмотки ^обмотки л и б одинаковые) , и балансный контур БК. Сопротивление БК подбирают равным входному сопротивлению двухпроводной ЛИНИИ, Т. е. Z6k = Zbx-

Схема .дифференциальной системы строится по принципу уравновешенного моста, в одну диагональ которого 4—4 включен вход 3—3 уси-литеяя передачи У1, а в другую — индуктивно выходная цепь 2—2 усилителя приема У 2 (рис. 5.6, б). В идеальной дифференциальной системе при передаче сигнала в направлениях 2—/ и /—3 половина подводимой на зажимы /—1 или 2 — 2 мощности N теряется вследствие ее деления пополам между нагрузками. При этом затухание, вносимое системой в цепь основной передачи,

![]()

* * V-~ ■-"• * ж * * ■ * ^г- Ъ/ * ■■ ■ Ш Ч^ Ж ЧУ и ч_4 а ■ JK Ч-* » » * * Ч*» "4V 1 * V -Ч- *~J LV Л-

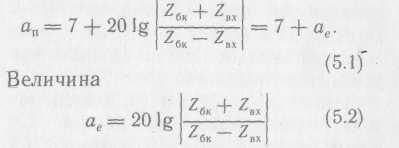

потерь в трансформаторе составляет

примерно 3,5 дБ. Затухание, вносимое дифференциальной системой в цепь тока обратной связи, т. е. в направлении зажимов 2—3, должно быть, как можно большим во избежание перехода тока сигнала из канала приема (2—2) в канал передачи {3—3). Значение этого затухания, называемого переходным затуханием дифференциальной системы,

называется балансным затуханием дифференциальной системы. Значения затуханий, вносимых дифференциальной системой в различные пути передачи, показаны на рис. 5.6, б. Из формулы (5.2) видно, что если Z6K = Zex, то а„= оо, т. е. перехода тока в направлении зажимов 2—3 не будет. Отсюда следует необходимость подбора элементов балансного контура ДС таким образом, чтобы частотные характеристики ZeK и ZBX близко совпадали

57

![]()

![]()

Рассмотрим особенности работы двустороннего канала, образованного с помощью дифференциальных систем (рис. 5.7).

Двусторонний канал состоит из двух односторонних, объединенных двумя дифференциальными системами ДС1 и ДС2. Принятые значения уровней на входах каналов ТЧ — 13 дБ, а на выходах +4 дБ, т. е. усиление канала по НЧ в каждом направлении передачи SK=17 дБ.

На входах ДС1 и ДС2 включаются транзитные удлинители ТУ счзатуханием ат = 3,5 дБ, а между ДС и каналом включаются удлинители с затуханиями а\=6 дБ и аг —4 дБ. Эти удлинители необходимы для получения постоянных значений уровней передачи и приема при оконечных и транзитных соединениях каналов. При уровне 0 дБ измерительного сигнала на частоте 800 Гц, подаваемого на вход ГУ, общее затухание сигнала составит апер = ат + адс + а, =3,5 + 3,5 + 6 = =13 дБ и на входе канала передачи будет требуемый уровень —13 дБ. Выход канала нагружен на удлинители а2, ат и ДС2, общее затухание которых будет a2 + aac + aT = 4 + + 3,5 + 3,5=11 дБ; поэтому значение уровня сигнала, подаваемого в абонентскую линию, составит 4 —11 = —7 дБ. Общее затухание двустороннего канала при / = 800 Гц между входами 1 — Г составляет 7 дБ, которое называется остаточным затуханием канала.

Устойчивость канала ТЧ. Если дифференциальные системы ДС1 и ДС2 на обоих концах канала уравновешены и в них ае=оо, то перехода тока через них из канала передачи в канал приема не будет. Однако практически вследствие конечного значения ае через ДС1 и ДС2 создается замкнутая цепь тока обратной связи гос (на рис. 5.7 показана штриховой линией), по которой будут проходить токи обратной связи, которые могут вызывать при определенных условиях генерацию или самовозбуждение усилителя. Вследствие этого токи, генерируемые усилителем и распространяющиеся по каналам в обе стороны от него, воспринимаются в телефонных аппаратах абонентов в виде свиста, нарушающего разговор. Генерация канала возникает только при одновременном удовлетворении двух условий, называемых условиями возникновения генерации: сумма усилений обоих каналов равна или больше суммы затуханий, вносимых двумя дифференциальными системами и удлинителями а\ и п2 в цепь обратной связи; сдвиг фаз в цепи обратной связи равен нулю или кратен 2л.

Если обозначить усиление каналов через SK\ и "SK2, вносимый ими сдвиг фаз через'фц 1 и фК2, затухания на пути тока обратной связи через аа\ и а„2 и вносимый ДС1 и ДС2 сдвиг фаз на этом пути через 8i и 02, то указанные условия возникновения генерации:

где я = 0, 1, 2, 3, ...

Затухание на пути токов обратной связи. дБ.

Если принять SKi =Sk2 = 17 дБ, то согласно формуле (5.3) генерации канала не будет при условии, если ае>0, что сравнительно легко получить. Под устойчивостью канала понимается отсутствие его генерации при некоторых изменениях значений ае в пределах не менее 2 дБ.

58

Таким

образом, в каналах 1ч самовозбуждение

практически устраняется,

но токи обратной связи вызывают

искажения сигналов. Появление

искажений объясняется тем, что

ток обратной связи в усилителе

накладывается

на разговорный и искажает

его вследствие различия фаз. Для

уменьшения искажений от обратной

связи необходимо добиваться возможно

лучшего уравновешивания

дифференциальных систем усилителя,

что достигается получением

значения балансного затухания ае>7

дБ.

5.4. Одиополосные и двухполосные системы двусторонней телефонной связи

Основными системами двусторонней телефонной связи являются однополосная двухпроводная (каналы НЧ),/однополосная четырехпро-водная (каналы ТЧ) ,\/двухполосная двухпроводная (каналы ТЧ).

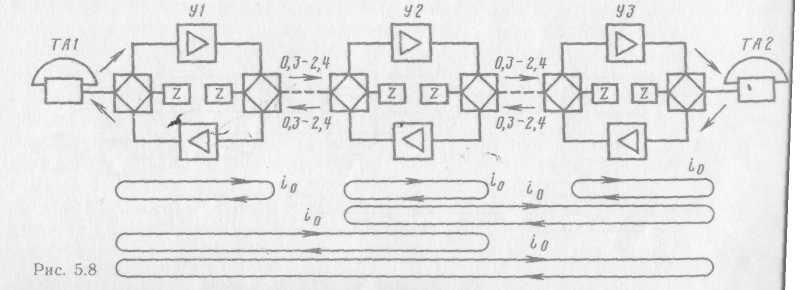

Однополосная двухпроводная система телефонной связи. При этой системе связь осуществляется по двухпроводной цепи с передачей в обоих направлениях одной и той же полосы частот. По этому принципу организуется телефонный канал низкой частоты НЧ, в котором для передачи речи используется полоса частот 0,3—3,4 кГц (рис. 5.8). Для увеличения дальности передачи канал оборудуется двусторонними усилителями У. Двусторонний усилитель содержит два усилительных элемента и две дифференциальные системы.

разговорный ток проходит от телефонного аппарата ТА1 через верхние усилительные элементы и поступает в телефонный аппарат ТА2. В обратном направлении передача разговорных сигналов от ТА2 кТА1 осуществляется через нижние усилительные элементы и соответствующие участки канала.

Для осуществления двусторонней связи требуется одна двухпроводная цепь. Однако дальность связи по такой цепи ограничена, что обусловлено возрастанием тока обратной связи с увеличением числа усилителей, включенных в цепь. В каждом из них вследствие неточности уравновешивания дифференциальных систем существует некоторый ток обратной связи to. При этом ток обратной связи, возникший, например, в усилителе У2, распространяясь в обе стороны от него, поступает в усилители У/ и УЗ, где накладывается на токи обратной связи, имеющиеся в этих усилителях.__

Аналогично ток обратной связи, i возникший в усилителе У/, поступает в усилители У2 и УЗ и накладывается на ток обратной связи, существующий в них. При наличии в цепи ■ нескольких усилителей к каждому из них слева и справа будут приходить токи обратной связи от других усилителей и накладываться на ток| обратной связи, существующий этом усилителе. Значение результирующего тока обратной связи в каж-1 дом усилителе зависит от соотношен ния между фазами взаимодействую! щих токов, числа усилителей в цепи

59

и местоположения каждого из них. Вероятное значение результирующего тока можно считать равным квадратному корню из суммы квадратов взаимодействующих токов. Поэтому чем больше включено в цепь усилителей, тем больше будет значение тока обратной связи в каждом из них. Увеличение тока обратной связи в усилителе обусловливает уменьшение балансных затуханий его дифференциальных систем и, в конечном счете, может вызвать генерацию усилителя, которая возникает при появлении условий, приведенных в формуле (5.3). В наихудших условиях будет находиться средний усилитель, через который проходит наибольшее количество токов обратной связи. Таким образом, чем больше усилителей включено в цепь, тем с меньшим усилением может работать каждый из них. Рабочее усиление усилителя Sy выбирают меньше критического усиления So, при котором возникает генерация на величину а, которая называется устойчивостью усилителя, т. е. Sy = So + a, где согласно нормам a^fel,74 дБ. Значение критического усиления усилительного элемента So определяется выражением

![]()

где aeiH аег — значения балансных затуханий дифференциальных систем ДС1 и ДС2.

Среднее значение усиления двустороннего усилителя принимается равным 9 дБ при частоте 800 Гц.

Практически при телефонировании токами ни-зкой частоты надежная связь обеспечивается при последова-

тельном включении от двух до четырех усилителей. Длина усилительных участков составляет для двухпроводной стальной цепи 100 км, а для двухпроводной кабельной цепи 50 км. Однополосная двухпроводная система связи получила практическое применение для телефонирования по воздушным и кабельным цепям на относительно небольших расстояниях при организации технологической телефонной связи.

Однополосная четырехпроводная система телефонной связи. Она характеризуется тем, что связь осуществляется по двум парам проводов с передачей в обе стороны одной и той же полосы частот и позволяет обеспечить телефонную связь практически на любое расстояние. Принцип организации связи по четырехпроводной системе пояснен рис. 5.9. Речевой сигнал с частотой /р = 0,3-=-3,4 кГц преобразуется в модуляторе М в полосу частот F± ±/ри передается в соответствующую сторону по двум проводам. На приемном конце происходит обратное преобразование сигнала в демодуляторе Д. Телефонные аппараты ТА1 и ТА2 подключаются к четырехпро-водному тракту связи через дифференциальные системы ДС1 и ДС2. Четырехпроводная система телефонной связи на высокой частоте применяется на двухкабельных линиях, где в каждом кабеле отводится по паре жил для создания независимых цепей связи Ц1 и Ц2, либо в однокабельной линии с использованием экранированных друг от друга двух пар жил. Благодаря этому исключаются переходные влияния с одной цепи на

/.n

![]()

где Si и Si — усиления усилительных элементов промежуточного усилителя,

то можно не считаться с явлением обратной связи и полагать, что передача в прямом и обратном направлениях проходит по цепям, электрически независимым друг от друга.

Большим достоинством четырех-проводных систем с частотным разделением каналов является применение одинаковых преобразователей Ми Дна оконечных пунктах для каждого канала. Вследствие наличия дифференциальных систем в конечных пунктах приходится учитывать цепь обратной связи, охватывающую весь канал в целом (см. штриховую линию). Эта цепь может обусловить возникновение генерации в канале. Однако следует иметь в виду, что генерация может возникнуть только при особо тяжелых условиях, а при соответствующей настройке ДС1 и ДС2 четырехпро-водный канал является более устойчивым, чем двухпроводный с несколькими включенными двусторонними усилителями. На дальность связи по;

четырехпроводным цепям' большой протяженности оказывают влияние такие факторы, как искажения сигналов, время распространения, электрические эхо и помехи (см. п. 9.2).

Двухполосная двухпроводная система телефонной связи. Система связи, образуемая по двум частотным каналам с использованием одной и той же двухпроводной цепи, называется двухполосной двухпроводной (рис. 5.10). Связь в направлении слева направо осуществляется при помощи полосы частот Fi — /р, получаемой в результате модуляции несущей частоты Fi на оконечной станции ОС1, а в обратном направлении — при помощи полосы частот Fs — fp, возникающей в результате модуляции несущей частоты Fi на станции ОС2 и не совпадающей с полосой частот F\ — fp. Дифференциальные системы ДС1 и ДС2 обеспечивают подключение двухпроводных абонентских линий с аппаратами ТА1 и ТА2 к четырех-проводному тракту. Таким образом, двухполосная двухпроводная система связи в электрическом отношении эквивалентна четырехпроводной системе. Токи обратной связи в оконечных установках и промежуточных усилителях подавляются фильтрами Ф1, Ф2 с достаточно большим затуханием — 75—80 дБ в полосе задерживаемых частот.

Достоинством двухполосной системы является возможность применения одной двухпроводной цепи, а недостатком — необходимость наличия двух каналов прямого и обрат-

61

ного направлений с разными полосами частот для обеспечения одного разговора. Данная система связи применяется на воздушных и однока-бельных линиях связи, так как она обеспечивает по сравнению с однополосной четырехпроводной системой наименьшие влияния каналов.