- •Схемотехника

- •Предисловие

- •Часть первая

- •1.2. Классификация первичных преобразователей

- •Фотоэлектрические первичные преобразователи перемещений

- •2.1. Общие сведения

- •2.3.2. Растровые интерполяторы

- •2.3.3. Одноканальные растровые интерполяторы

- •2.4. Фпп считывания

- •2.4.1. Общие принципы построения

- •2.4.2. Фпп на основе многоэлементных фотоприемников

- •2.4.3. Волоконно-оптические функциональные преобразователи

- •Электромагнитные первичные преобразователи перемещений

- •3.1. Принципы построения

- •3.3. Эпп электромашинного типа

- •3.5. Токовихревые эпп

- •Емкостные и магнитострикционные первичные преобразователи перемещении

- •4.1. Емкостные преобразователи перемещении

- •4.2. Магнитострикционные преобразователи перемещения

- •Часть вторая

- •Преобразователи фаза-код прямого измерения

- •5.1. Классификация фазовых цпп

- •5.2.2. Пфк с постоянным временем измерения

- •5.3. Пфк с преобразованием частоты

- •5.4. Пфк с промежуточным преобразованием

- •5.4.1. Пфк с промежуточным преобразованием в напряжение

- •5.4.2. Пфк с промежуточным преобразованием в частоту

- •6.1. Общие сведения

- •6.2. Пфк с электромеханическими фсс

- •6.3. Пфк на основе цифровых фсс

- •6.4. Функциональные фазовые преобразователи

- •7.1. Коммутационные пфк

- •7.2. Многоотсчетные пфк

- •7,2.1. Общие сведения

- •7.2.2. Пфк с использованием датчиков грубого отсчета

- •7.2.3. Пфк с компенсацией погрешностей первичного преобразователя

- •7.2.4. Многоотсчетные пфк накапливающею типа

- •Фазовые преобразователи скорости и ускорения

- •8.1. Способы формирования скоростного сигнала

- •8.3. Многофункциональные фазовые преобразователи

- •8.4. Совмещенный цифровой преобразователь угла, скорости и ускорения

- •Часть третья амплитудные цифровые преобразователи перемещений

- •9.1. Формат сквт

- •9.2. Способы преобразования угла в код, основанные на интегрировании выходных напряжении сквт

- •9.3. Преобразователь на основе генератора гармонических сигналов

- •9.3.1. Особенности построения

- •9.3.2. Способы повышения быстродействия

- •9.3.3. Схемные методы повышения точности

- •9.3.4. Снижение аддитивной составляющей погрешности преобразования

- •Цпп с функциональными генераторами

- •10.2. Сравнительная оценка цпп на основе функциональных генераторов

- •10.3. Устройства выборки и хранения

- •10.4. Функциональные генераторы

- •11.1. Основные структуры построения

- •11.2. Совершенствование схемных построения

- •11.3. Снижение методической погрешности. Введение коррекции

- •11,4. Повышение быстродействия

- •12.1. Преобразователи с синусно-косинусным пзу

- •12.2. Преобразователи с тангенсным пзу

- •12.3. Преобразователи с арктангенсным пзу

- •Следящие цпп

- •13.1. Улучшение динамических показателей и компенсация погрешностей первичного преобразователя

- •13.2. Следящий цпу как замкнутая система автоматического регулирования

- •13.3 Особенности динамики следящих цпп

- •13.4. Выбор основных параметров одноотсчетного следящего преобразователя с сквт

- •14.1. Ограничения по чувствительности и точности

- •14.2. Следящий преобразователь с тангенсным фцап

- •14.3. Амплитудный цпу с переменной структурой

- •15.1. Особенности структур построения

- •15.2. Многоканальные циклические цпу с пзу

- •Часть четвертая пути совершенствования амплитудных цпп

- •Цпп с цифровыми интеграторами

- •16.1. Преобразователи с цифровыми интеграторами

- •18.2. Масштабирующие преобразователи

- •17.1. Преобразователи аргумента, синусной и косинусной функций в коды

- •17.2. Устранение методической ошибки

- •17.3. Реализация специальных преобразования

- •17.4. Функциональный преобразователь угол - код с сельсином

- •Функциональные циклические цпп на бис ацп и пзу

- •18.1. Функциональный цпу последовательного типа

- •18.2. Функциональный цпу с параллельным преобразованием

- •18.3. Функциональный последовательно-параллельный цпу

- •18.4. Совмещенный функциональный цпу

- •19.1. Преобразователь с синусно-косинусным фцап

- •19.3. Высокоточные преобразователи

- •20,1 Оценка уровня повышения разрешающей способности

- •20.2. Цпу с Синусно-косинусными и тангенсным фцап

- •20.5. Классификация амплитудных цпп

- •21.1. Методы цифровой тахометрии

- •21.2. Преобразователи скорости на основе сквт

- •21.3. Цифровой тахометр с сквт

- •22.1. Место и роль цпп в микропроцессорных системах

- •22.2. Особенности взаимодействия различны типов цпп с мп

- •22.3. Организация программной и аппаратной совместимости цпп в микропроцессорной системе

- •22.4. Алгоритмические способы коррекции цпп микроэвм

- •22.4.1. Снижение аддитивной и инструментальной составляющих погрешности

- •22.4.3. Коррекция погрешности цпп с пзу

- •Список литературы

- •Алфавитный указатель

12.2. Преобразователи с тангенсным пзу

Усложнение ФЦАП, связанное с введением дополнительных логических-устройств для компенсации инструментальной погрешности нарушения строгой монотонности смены хода в квадрантных точках, приводит к необходимости исследования иных путей построения отсчетной части ЦПУ. В отличие от положения об обязательном перекодировании выходного кода в синусно-косинус-ные функции в пределах квадранта [3] более перспективным, на наш взгляд, является переход к тангенсному преобразованию1 в пределах октанта [52]. По-мимо упрощения за счет уменьшения объема памяти это позволяет повысить-разрешающую способность ЦПУ в 2 раза.

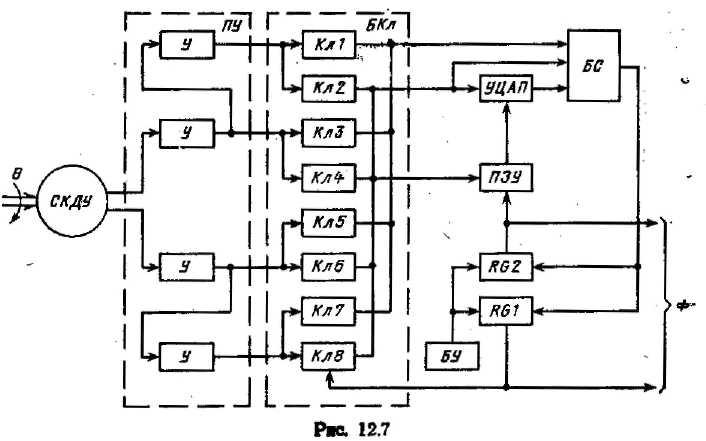

ЦПУ можно выполнить по схеме рис 12.7, предусматривающее использование ПЗУ с тангенсной прошивкой. В ней получение кода октантов производится-последовательно с получением кода внутри октанта, а схема определения октантов реализуется посредством парафазных усилителей ПУ, блоков ключей БКл и сравнения БС [а. с. 1034059 (СССР)].

Блок

управления БУ

формирует

серию тактовых импульсов, которые

обес-печивают

последовательное включение ключей

Кл1—Кл8

и

поразрядное переключение регистров![]()

В первых трех тактах преобразования определяют октант, в котором расположен кодируемый угол. В первом такте включается ключ Кл3, который подключает синусное напряжение датчика в прямой фазе к блоку сравнения БС. Если при сравнении синусное напряжение имеет прямую фазу, то в старшем»

разряде

регистра

![]() формируется

нулевое значение, если обратную, то

еди-

формируется

нулевое значение, если обратную, то

еди-

ничное.

Во

втором такте включают ключ Кл7, который

подключает косинусное на-пряжение

датчика в прямой фазе к БС,

и

определяют следующий разряд, кото-рый

записывается в регистр![]()

В третьем

такте включают такую пару ключей,

которая обеспечивает под-ключение

к входам БС модулей

синусного и косинусного напряжений.

Необходи-мoe

сочетание ключей определяется анализом

значений двух старших разрядов в

регистре

![]() Результат

сравнения записывается в третий разряд

этого реги-

Результат

сравнения записывается в третий разряд

этого реги-

стра. Таким образом, значение трех старших разрядов составляют код октанта преобразуемого угла.

Последующее

преобразование, начиная с четвертого

такта, выполняется пу-ттем поразрядного

уравновешивания при последовательном

переключении разрядов

в регистре![]() начиная

со старшего разряда, в соответствии с

эависимо-стью

начиная

со старшего разряда, в соответствии с

эависимо-стью

![]() где

0—преобразуемый угол поворота вала, а

Ф

—

выходной

код

где

0—преобразуемый угол поворота вала, а

Ф

—

выходной

код![]()

Эта

зависимость реализуется на участке,

соответствующем первому октан-ту.

Код![]() формируется

функциональным преобразователем из

выходного кодаФ

регистра RG2.

Функциональный

преобразователь выполнен на основе

тангенс-ного

ПЗУ.

Блок

УЦАП

осуществляет

операцию умножения косинусного

напряжения,

приложенного к его аналоговому входу,

на код, пропорциональный

формируется

функциональным преобразователем из

выходного кодаФ

регистра RG2.

Функциональный

преобразователь выполнен на основе

тангенс-ного

ПЗУ.

Блок

УЦАП

осуществляет

операцию умножения косинусного

напряжения,

приложенного к его аналоговому входу,

на код, пропорциональный![]() подаваемый

на его цифровые входы с выхода ПЗУ.

подаваемый

на его цифровые входы с выхода ПЗУ.

В

результате поразрядного сравнения в

БС

синусного

напряжения с напряжением,

полученным на выходе УЦАП,

в

регистре

![]() формируется

код, про-

порцнональный углу в пределах октанта.

Полный ход угла образуется из кода

регистра

формируется

код, про-

порцнональный углу в пределах октанта.

Полный ход угла образуется из кода

регистра

![]() (старшие

разряды) н кода регистра

(старшие

разряды) н кода регистра

![]() (младшие

разряды).

(младшие

разряды).

Недостатком построения ЦПП по схеме, представленной на рис. 12.7, является то, что он, обеспечивая преобразование сигналов СКДУ, не может работать с другими типами датчиков угла, например преобразующими угол поворота в ли-нейное напряжение (резистивные н индукционные потенциометры, линейные вра-щающиеся трансформаторы).

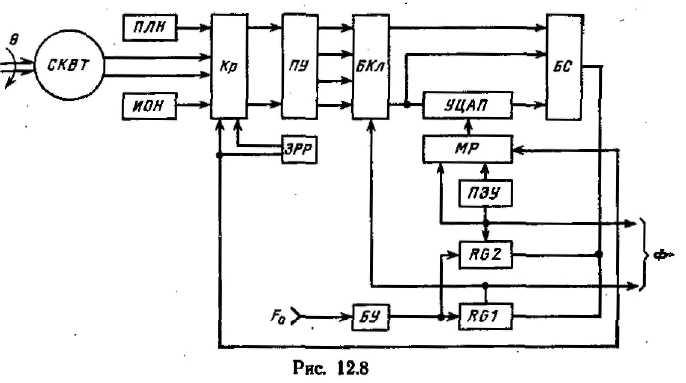

С целью

устранения этого недостатка предложена

схема [а. с. 1096674 (СССР)],

в которую дополнительно к предыдущей

схеме введены преобразова-тель

линейного напряжения ПЛН,

источник

опорного напряжения ИОИ,

ком-мутатор

![]() мультиплексор

МР

и

задатчик режима работы ЗРР

(рис.

12.8).

мультиплексор

МР

и

задатчик режима работы ЗРР

(рис.

12.8).

В первом

режиме работы задатчик ЗРР

через

коммутатор

![]() подключает

выходы

СКВТ

к

входам парафазных усилителей ПУ,

а

выходы ПЗУ—к

входам УЦАП.

подключает

выходы

СКВТ

к

входам парафазных усилителей ПУ,

а

выходы ПЗУ—к

входам УЦАП.

Преобразователь угла поворота вала в код работает в режиме функционального аналого-цифрового преобразования ФАЦП, реализуя зависимость

![]()

где 0 —

угол поворота синусно-косинусного

датчика; Ф — выходной код регистра![]()

Во втором режиме задатчака ЗРР мультиплексор МР подключает к управ-

ляющим

входам УЦАП

непосредственно

выходы разрядов регистра

![]() В

этом

В

этом

случае на один из входов парафазных усилителей ПУ подается напряжение

с выхода ПЛН, а на второй — опорное напряжение от ИОН, я преобразователь

работает в режиме линейного аналого-цифрового преобразования (ЛАЦП).

Блок БУ

формирует серию

тактовых импульсов, которые обеспечивают

последовательное

включение ключей Кл1,

КлЗ, Кл8 блока

БКл (аналогичного БКл

на

схеме рис. 12.7) и поразрядное переключение

регистров![]()

Ключе Кл2, Кл4—Кл7 работают только в режиме функционального преобразовання СКВТ в код, а в режиме линейного аналого-цифрового преобразования не участвуют.

В первом

такте преобразования знак входного

напряжения определяетеся следующим

образом. Включается ключ Кл1,

который

подключает входное напряжение

с выхода ПЛН

в

прямой фазе к ВС.

Если

при сравнении входное напряжение

положительное, то в регистре![]() в

старшем разряде формируется нулевое

значение, если отрицательное — единичное.

в

старшем разряде формируется нулевое

значение, если отрицательное — единичное.

Во

втором такте включается ключ К,л8,

который

подключает опорное напряжение

от ИОН

в

прямой фазе к БС,

чем

подтверждается положительное-значение

НОН,

и

результат записывается в следующий

разряд регистра![]() В

третьем также включается такая пара

ключей Кл1,

КлЗ и

Кл8,

которая

обеспечивает

подключение ко входам БС

модулей

входного и опорного напряжений..

Необходимая

пара ключей определяется анализом

значений двух старших разрядов

в регистре

В

третьем также включается такая пара

ключей Кл1,

КлЗ и

Кл8,

которая

обеспечивает

подключение ко входам БС

модулей

входного и опорного напряжений..

Необходимая

пара ключей определяется анализом

значений двух старших разрядов

в регистре![]()

Последующее преобразование, начиная с четвертого такта, выполняется путем поразрядного уравновешивания при последовательном переключении разрядов в регистре, начиная со старшего разряда.

В основу

работы преобразователя в режиме

линейного АЦП

положено-использование

зависимости

![]() где

где

![]() —выходное

напря-

—выходное

напря-

жение

ПЛН;

![]() —

опорное напряжение;

—

опорное напряжение;![]() —

код регистра

—

код регистра![]() —

количествоего

разрядов.

—

количествоего

разрядов.

В

результате сравнения в БС

выходного

напряжения ПЛН

с

напряжением, получаемым

на выходе УЦАП,

в

регистре

![]() формируется

код, пропорциональный

выходному напряжению ПЛН.

Полный

код образуется из старшего-разряда

регистра

формируется

код, пропорциональный

выходному напряжению ПЛН.

Полный

код образуется из старшего-разряда

регистра![]() (знаковый

разряд) в кода регистра (младшие

(знаковый

разряд) в кода регистра (младшие

![]() разряды).

Таким образом, преобразователь может

быть использован как в режиме-функционального

преобразования сигналов СКВТ в код,

так и в режиме линейного

АЦП.

разряды).

Таким образом, преобразователь может

быть использован как в режиме-функционального

преобразования сигналов СКВТ в код,

так и в режиме линейного

АЦП.

Рассмотренные варианты построения ЦПП с тангенсным ПЗУ (рис. 12.7 и 12.8) позволяют упростить отсчетную часть преобразователя за счет исключения (компараторов и логических устройств формирования кода квадрантов [3] или октантов [22, 81]. Однако это упрощение достигается за счет снижения быстро-действия ЦПП, недостатком которых следует считать и ограниченные функциональные возможности в части получения кодов тригонометрических функций преобразуемого угла при работе с СКДУ.