- •Пищевая инженерия производства жировой продукции

- •Введение

- •1. Пищевая ценность и качество пищевых продуктов

- •1.1. Пищевая ценность

- •Коэффициенты энергетической ценности

- •Энергетическая ценность нутриентов

- •Калорийность некоторых пищевых продуктов

- •1.2. Качество пищевых продуктов

- •2. Основы питания

- •2.1. Физиологическая потребность человека в пище

- •2.2. Основы сбалансированного питания

- •Формула сбалансированного питания

- •2.3. Основы адекватного питания

- •2.4. Основы рационального питания

- •2.4.1. Баланс энергии

- •Нормы энергозатрат для групп работающих в различных условиях

- •2.4.2. Потребность организма в пищевых веществах

- •Нормы физиологической потребности населения в основных пищевых веществах

- •Нормы физиологических потребностей в некоторых пищевых и биологически активных веществах для человека (1859 лет)

- •2.4.3. Режим приема пищи

- •Рекомендуемые размеры потребления пищевых продуктов в среднем на душу населения России

- •3. Белковые вещества

- •3.1. Строение и свойства белков

- •3.1.1. Основные свойства белков

- •3.1.2. Аминокислоты

- •Строение и некоторые свойства аминокислот

- •3.2. Классификация белков

- •3.2.1. Простые белки (протеины)

- •3.2.2. Сложные белки (протеиды)

- •3.3. Пищевая ценность белков

- •3.3.1. Нормы потребления белков

- •Массовая доля белков в некоторых пищевых продуктах, %

- •3.3.2. Биологическая ценность белков

- •Амикислотная шкала для расчета аминокислотного скора фао/воз

- •3.3.3. Характеристика белков сырья пищевых продуктов

- •3.4. Ферменты

- •3.4.1. Классификация ферментов

- •3.4.2. Номенклатура выпускаемых ферментных препаратов

- •3.4.3. Основные способы производства ферментных препаратов

- •4. Углеводы

- •4.1. Моносахариды

- •4.2. Сахароподобные полисахариды (олигосахариды)

- •4.3. Полисахариды, не обладающие свойствами сахаров

- •4.4. Превращения углеводов при производстве пищевых продуктов.

- •4.4.1. Гидролиз ди- и полисахаридов

- •4.5. Значение углеводов в питании

- •5. Липиды

- •5.1. Жирные кислоты

- •5.1.1. Насыщенные жирные кислоты

- •Основные характеристики и свойства некоторых насущенных жирных кислот

- •5.1.2. Ненасыщенные жирные кислоты

- •5.1.2.1. Жирные кислоты олеинового ряда

- •Основные характеристики и свойства некоторых жирных кислот олеинового ряда

- •5.1.2.2. Полиолефиновые кислоты

- •5.1.2.3. Ацетиленовые (алкиновые) кислоты

- •5.1.2.4. Жирные кислоты с дополнительными кислородсодержащими функциональными группами

- •5.1.3. Структура молекул жирных кислот

- •5.1.4. Физические свойства жирных кислот

- •5.2. Вещества, сопутствующие жирам

- •5.2.1. Свободные жирные кислоты

- •5.2.2. Фосфолипиды

- •5.2.2.1. Эфирные фосфатиды

- •5.2.2.2. Жирные кислоты фосфатидов

- •5.2.3. Общие свойства фосфатидов

- •5.2.4. Стеролы и стериды

- •5.2.5. Воски

- •5.3. Пищевая ценность жиров

- •5.4. Биологическая ценность жиров

- •5.5. Биохимические и физико-химические изменения жиров

- •5.6. Окислительная порча жиров

- •6. Витамины

- •6.1. Водорастворимые витамины и витаминоподобные вещества

- •6.2. Жирорастворимые витамины и витаминоподобные вещества

- •Биологическая активность изомеров токоферолов

- •Содержание различных изомеров токоферолов в % от их общего количества

- •6.3. Антивитамины

- •7. Фенольные соединения

- •8. Нуклеиновые кислоты

- •8.1. Пурины и пиримидины

- •8.2. Состав и свойства нуклеиновых кислот

- •9. Минеральные вещества

- •9.1. Макроэлементы

- •9.2. Микроэлементы

- •9.3. Токсичные минеральные вещества

- •9.4. Вода в пищевых продуктах

- •9.4.1. Строение молекулы воды

- •9.4.2. Структура и свойства льда

- •9.4.3. Свободная и связанная влага в пищевых продуктах

- •9.4.4. Взаимодействие «вода – растворенное вещество»

- •9.4.5. Жесткость воды

- •9.4.6. Активность воды

- •10. Метаболизм пищевых веществ

- •10.1. Основы пищеварения

- •10.2. Биологическое окисление

- •10.3. Метаболизм основных продуктов распада макронутриентов

- •10.3.1. Метаболизм сахаров

- •10.3.2. Метаболизм жирных кислот

- •10.3.3. Метаболизм аминокислот

- •10.4. Взаимопревращения жиров, аминокислот и углеводов

- •10.5. Биосинтез в процессах метаболизма

- •10.5.1. Синтез гликогена

- •10.5.2. Синтез жирных кислот

- •10.5.3. Превращение жирных кислот в жиры

- •10.5.4. Синтез белков

- •11. Пищевые добавки

- •Функциональные классы пищевых добавок

- •11.1. Пищевые красители

- •Основные натуральные и синтетические пищевые красители

- •11.2. Вещества, изменяющие консистенцию

- •11.2.1. Загустители и студнеобразователи

- •11.2.2. Эмульгаторы и стабилизаторы

- •11.3. Ароматические вещества

- •Ароматические вещества некоторых пищевых продуктов

- •Ароматические вещества

- •11.4. Подсластители

- •Свойства основных подсластителей

- •Максмально применяемая массовая доля подсластителей в продуктах. Мг/кг

- •11.5. Химические консерванты

- •Ориентировочные дозы внесения взаимозаменяемых консервантов в пищевые продукты, г/100 кг продукта

- •11.6. Антиоксиданты и их синергисты

- •11.7. Ферментные препараты

- •12. Природные токсиканты и загрязнители

- •12.1. Природные токсиканты

- •12.2. Загрязнители

- •12.2.1. Пестициды

- •12.2.2. Токсичные элементы

- •12.2.3. Радиоактивные загрязнения

- •12.2.4. Микотоксины

- •12.2.5. Канцерогенные вещества

- •Контрольные вопросы

- •Список рекомендуемой литературы

- •Б.А. Рогов пищевая инженерия производства жировой продукции Справочное пособие

12.2.4. Микотоксины

Микотоксины это ядовитые продукты обмена веществ плесеней, развивающихся на пищевых продуктах. Из плесеней, поражающих пищевые продукты, примерно 75 % способны выделять токсичные вещества, отравляющие при определенных концентрациях организм человека и животного.

Микотоксины делятся на высоко-, средне- и малотоксичные. К высокотоксичным относятся: афлатоксины, охратоксины, патулин, спородесмин, лютеосцерин, фузариогенин, рубратоксин, мальторицин, нидулотоксин и другие; к среднетоксичным: глиотоксин, цитринин, аспергиловая кислота и ее производные, пенициллиновая кислота, -нитропропионовая кислота, роридин, иридиоскирин, ругулозин и другие; к малотоксичным: гризеофурен, койевая кислота, щавелевая кислота, фузариновая кислота, фумагилин, трихотеция и триходермин, микофеноловая кислота, виридин, хетамин, фузидиновая кислота, геодин, кротоцин и другие. Широко распространенными и наиболее опасными являются афлатоксины, охратоксины, патулин и лютеосцирин.

Афлатоксины. Источником афлатоксинов являются плесневые грибы Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus. Эти грибы широко распространены в окружающей среде, особенно их много обитает в почве. Они являются основными возбудителями инфекционных заболеваний многих овощных, плодовых и зерновых культур.

Афлатоксины, как и все другие микотоксины, попадают в пищевые продукты из следующих источников:

из видимо загнившего сырья;

из сырья без видимой плесени;

из растительных продуктов, в которых присутствие плесени не доказано;

из продуктов животного происхождения, в которых наличие афлатоксинов обусловлено характером корма;

из продуктов ферментации.

В явном виде заплесневелое сырье не применяется в пищу. Однако его скармливают животным, а затем афлатоксины через мясопродукты попадают в пищу. Такой продукт выбрасывается целиком, иногда удаляют очаги поражения; но метаболиты чаще всего проникают в продукт глубже, чем мицелий плесневого гриба, поэтому удаление очага плесени не гарантирует отсутствия токсинов. Способность к проникновению зависит в большой степени от пищевого продукта, во влажных и водянистых средах она больше, чем в сухих или бедных влагой. Особой осторожности с точки зрения гигиены требуют те продукты, которые производятся из заплесневелого сырья, так как в таких случаях потребитель не обнаруживает налета плесени, а микотоксины весьма устойчивы к применяемым при переработке температурам, кислотам или восстановителям.

К сырью без видимой плесени относятся плоды, на которых между семядолями может появиться плесень. Например, в скорлупе орехов, косточковых плодах, ядрах персиковых и абрикосовых косточек, миндале, каштанах может находиться незамеченная плесень, чаще A. parasiticus.

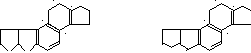

По цвету флуоресценции в УФ-свете афлатоксины обозначаются В1 и В2 (сине-голубая флуоресценция), G1 и G2 (зеленая флуоресценция), М1 и М2 (сине-фиолетовая флуоресценция).

О О О О

||

|| ||

||

||

|| ||

||

О О О

ОСН3 ОСН3

О О

В1 G1

О О

|| ||

ОН

О ОН

ОН

О ОН

|

|

|

|

О О ОСН3

О О О О

В2 - и G2 -тип М1 М2

Наиболее токсичен афлатоксин В1. Афлатоксины оказывают как ост-рое, так и хроническое воздействие на большинство видов животных, а также на организм человека. В первую очередь поражается печень. Поэтому в настоящее время в нормативных документах на качество многих пищевых продуктов указывается предельно-допустимая концентрация афлатоксинов, определяемых методом газожидкостной хроматографии.

Охратоксины выделяются в основном грибом Aspergillus ochraceus. Выделены три химически родственных токсических метаболита охратоксины А, В и С. Охратоксин А является производным кумарина, продуцируется не только As.ochraceus, но и другими грибами, например, Penicillium veridicatum, P.variabile, P.commune, P.cyclopium. Охратоксин А отличается высокой острой токсичностью в малых дозах, устойчив к температуре. Охратоксины могут поступать в организм человека не только с пищей, но и проникать через кожу и дыхательные пути.

Охратоксины, и особенно охратоксин А, обнаруживаются в заплесневелых пшенице, ячмене, овсе, сырых кофейных зернах.

Патулин ядовитый продукт обмена ряда плесневых грибов рода Penicillium, встречающихся на фруктах, фруктовых изделиях и на другой плодоовощной продукции. Основными продуцентами патулина является гриб Penicillium expancum возбудитель «коричневой гнили» в яблоках, грушах, айве, абрикосах, персиках и томатах; P. urticaе гриб, развивающийся на многих плодовых культурах и вызывающий гниение; Byssochlamis nivea термоустойчивый гриб, выделенный из фруктовых соков.

Патулин обладает мутагенным и канцерогенным действием и поэтому в нормативной документации на многие пищевые продукты указывается ПДК.

Лютеосцерин выделяется грибом Penicillium islandicum, поражающим рис и рисопродукты. Этот гриб является обычным представителем почвенной микрофлоры во всем мире. Он образует желтый пигмент, названный лютеосцерином. Химически он относится к группе оксиантрахинонов. Лютеосцерин высокотоксичное соединение, вызывающее серьезные поражения печени и почек.