- •Часть 2 под редакцией

- •Иркутск

- •В. А. Кубышкин;

- •Клинические лекции по хирургии

- •Часть 2

- •664003, Г. Иркутск, бульвар Гагарина, 36; тел. (3952) 24–14–36.

- •Оглавление

- •Заболевания щитовидной железы в. А. Белобородов

- •Оценка тяжести тиреотоксикоза

- •Классификация тиреотоксикоза по степени тяжести

- •Классификация по степени увеличения щж

- •Классификация зоба (воз, 1994)

- •Токсический зоб

- •Узловой эутиреоидный зоб

- •Тиреоидиты

- •Клинические проявления тиреотоксикоза и гипотиреоза

- •Литература

- •Заболевания молочной железы а. В. Щербатых

- •Дисгормональные заболевания молочной железы

- •Этиология и патогенез

- •Мастодиния

- •Фиброзная мастопатия

- •Дифференциальный диагноз заболеваний молочной железы

- •Протокол ультразвукового исследования молочных желез

- •Комплексное лечение больных мастопатией

- •Хронический мастит

- •Трещины сосков

- •Как провести самообследование молочной железы?

- •Литература

- •Нагноительные заболевания легких е. Г. Григорьев Острый абсцесс и гангрена легкого

- •Классификация

- •Этиология и патогенез

- •Клиника и диагностика

- •Инструментальная диагностика

- •Дифференциальная диагностика

- •Осложнения

- •Лечение

- •Хирургическое лечение

- •Хронический абсцесс легкого

- •Клиника

- •Инструментальная диагностика

- •Лечение

- •Бронхоэктатическая болезнь

- •Этиология

- •Классификация бронхоэктазий

- •Осложнения

- •Диагностика

- •Инструментальная диагностика

- •Дифференциальный диагноз

- •Лечение

- •Хроническая эмпиема плевры

- •Литература

- •Врожденные и приобретенные пороки сердца ю. В. Желтовский

- •Недостаточность митрального клапана

- •Пороки трехстворчатого клапана

- •Многоклапанные пороки

- •Литература

- •Рубцовые стриктуры пищевода м. Б. Скворцов

- •История вопроса

- •I. По локализации:

- •II. По протяженности:

- •Клиника

- •Диагностика

- •Лечение рсп

- •Хирургическое лечение рубцовых сужений пищевода (рис. 5-10)

- •Иллюстрации р ис. 1. Рентгенограмма пищевода. Длинная стриктура грудного отд. Пищевода.

- •Литература

- •Хронический панкреатит с. П. Чикотеев

- •Диагностика

- •Клиника

- •Ультразвуковая диагностика хронических панкреатитов

- •Ультразвуковые признаки хп

- •Данные компьютерной томографии при хп

- •Эрхпг в диагностике хронического панкреатита

- •Эндоскопическое исследование

- •Непрямые

- •Тесты на выявление стеатореи

- •Литература

- •Хирургическое лечение хронического панкреатита с. П. Чикотеев

- •III. Паллиативные операции:

- •IV. Эндоскопические вмешательства на поджелудочной железе и ее протоках.

- •V. Закрытые хирургические вмешательства, выполняемые под контролем узи и кт.

- •Литература

- •Неспецифический язвенный колит а. А. Реут

- •Эпидемиология

- •Этиология и патогенез

- •Клиника

- •Классификация

- •Диагностика и дифференциальная диагностика

- •Клиническое течение

- •Лечение

- •Прогноз

- •Литература

- •Боль и Острый живот с позиций врача общей практики к. А. Апарцин

- •Неопухолевые заболевания прямой кишки с. М. Кузнецов

- •Особенности обследования проктологических больных

- •Острый и хронический геморрой

- •Н. П. Лужнов

- •Клиника

- •Литература

- •Заболевания вен ю. А. Бельков, а. Г. Макеев Острые тромбозы системы нижней полой вены

- •Варикозная болезнь нижних конечностей Введение

- •Основы анатомии венозной системы нижних конечностей

- •Гемодинамические механизмы хвн при варикозной болезни

- •Классификация хронической венозной недостаточности при варикозной болезни

- •Диагностика Клиническая диагностика

- •Инструментальная диагностика варикозной болезни

- •Лечение

- •Эластическая компрессионная терапия

- •Топические средства

- •Фармакотерапия

- •Склеротерапия

- •Показания к применению различных концентраций склерозирующих веществ

- •Хирургическое лечение варикозной болезни

- •Литература

- •Окклюзионно-стенотические заболевания терминального отдела брюшной аорты и магистральных артерий нижних конечностей (ю. А. Бельков, а. Г. Макеев, с. А. Кыштымов)

- •Анатомия брюшного отдела аорты и магистральных артерий нижних конечностей

- •Отдаленные результаты

- •Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем (десятый пересмотр)

- •Болезни системы кровообращения

- •Литература

- •Сведения об авторах

- •Чикотеев Сергей Павлович – Заслуженный деятель науки рф, профессор кафедры госпитальной хирургии Иркутского государственного медицинского университета.

Дифференциальная диагностика

Дифференцировать острый абсцесс и гангрену легкого приходится, прежде всего, с деструктивными формами туберкулезного процесса. Определенные трудности возникают при дифференциальной диагностике острого абсцесса и периферического рака легкого с распадом (полостная форма опухоли). Нередко нагноение с формированием внутрилегочных полостей развивается у больных центральным раком сегментарного, долевого или главного бронхов. Это происходит в результате инфицирования ателектазированных участков легочной ткани (обструктивный пневмонит), естественная эвакуация содержимого из которых становится невозможной из-за опухолевой обтурации. В дифференциальный ряд должны быть включены так же аспергиллема и эхинококк легкого и другие болезни с клинико-рентгенологическим синдромом острого нагноения.

Анамнез, клинические проявления и данные современных методов лучевой диагностики лежат в основе дифференциального диагноза при заболеваниях легких, однако окончательный диагноз устанавливается на основании изучения результатов микробиологического, цитологического и гистологического исследований.

Материал для исследования забирается из трахеобронхиального дерева (фибробронхоскопия), при транскутанной пункции патологических образований легкого и плевры под контролем компьютерной томографии или ультразвукового исследования.

Осложнения

Эмпиема плевры – наиболее типичное осложнение острых бактериальных деструкций легкого. Она развивается в результате прорыва внутрилегочного гнойника в плевральную полость. Как правило, полость эмпиемы сообщается через очаг деструкции с трахеобронхиальным деревом (бронхо-плевральные свищи), что обусловливает формирование пиопневмоторакса с выраженным коллапсом легкого. Эмпиема плевры ухудшает состояние больного за счет усиления резорбции токсинов, ухудшением газообмена в непораженных зонах спавшегося легкого и смещения средостения в здоровую сторону.

При остро возникшей эмпиеме больной ощущает резкую боль в грудной клетке. Усиливается одышка, появляется цианоз. При аускультации на стороне поражения дыхание не прослушивается или сильно ослаблено. Перкуторно определяется тимпанит над верхними отделами гемиторакса и укорочение звука в базальных отделах.

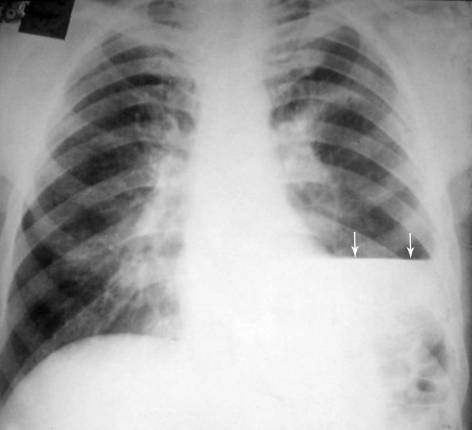

На обзорных рентгенограммах (прямая и боковая проекция) обнаруживается картина гидропневмоторакса с горизонтальным уровнем жидкости и коллапсом легкого (рис. 8).

Рис. 8. Эмпиема плевры справа. Обзорная рентгенограмма грудной клетки в прямой проекции. Определяется уровень жидкости (отмечен стрелками) с уровнем газа над ним.

Легочное кровотечение – наиболее драматичное осложнение острых бактериальных деструкций легкого. При остром абсцессе источником геморрагии чаще являются гиперплазированные бронхиальные артерии, которые отходят непосредственно от аорты, при гангрене – разветвления легочных артерий и вен.

Классификация легочного кровотечения:

I степень (кровохарканье).

I а – 50 мл в сутки;

I б – от 50 до 200 мл в сутки;

I в – от 200 до 500 мл в сутки.

II степень (массивное кровотечение).

II а – от 30 до 200 мл в час;

II б – от 200 до 500 мл в час.

III степень (профузное кровотечение).

III а – 100 мл и более одномоментно. Сопровождается выраженными нарушениями вентиляции лёгких;

III б – острая обструкция трахеобронхиального дерева и асфиксия независимо от объема кровопотери.

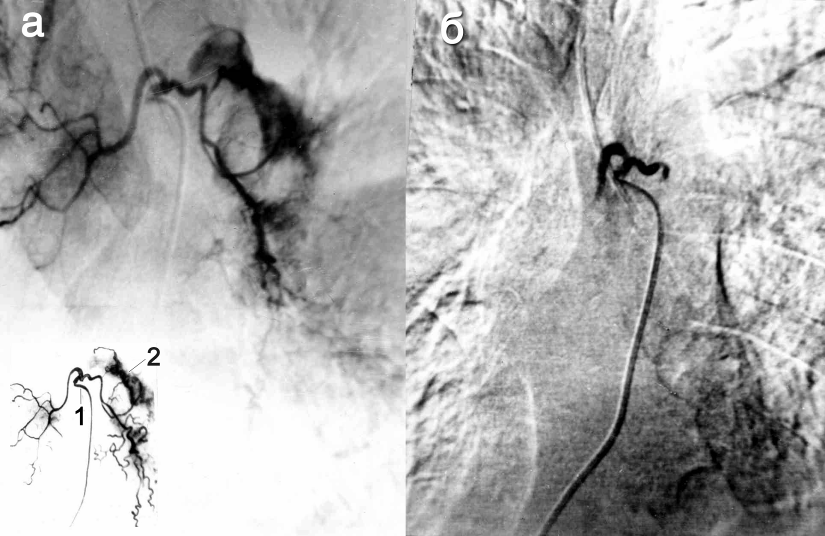

Клинические проявления легочного кровотечения зависят от его интенсивности. При кровохаркании (1 степень) состояние больного, как правило, не страдает. При массивном и, тем более, профузном кровотечении кровь поступает полным ртом, пациент не успевает ее откашливать, быстро появляются признаки дыхательной недостаточности из-за аспирации геморрагической жидкости в бронхи здорового легкого, развивается асфиксия. Топическая диагностика источника кровотечения (сегмент, доля, легкое), возможна только при проведении неотложной трахеобронхоскопии. Кровоточащий сосуд устанавливается после проведения бронхиальной артериографии (рис. 9).

Р

ис.

9. Бронхиальные артериограммы. а – на

высоте кровотечения, б – после

эндоваскулярной окклюзии бронхиальных

артерий. 1 – катетер в устье общего

бронхиального ствола, 2 – экстравазация

контрастированной крови в паренхиму

легкого.

ис.

9. Бронхиальные артериограммы. а – на

высоте кровотечения, б – после

эндоваскулярной окклюзии бронхиальных

артерий. 1 – катетер в устье общего

бронхиального ствола, 2 – экстравазация

контрастированной крови в паренхиму

легкого.

Бронхогенное аспирационное воспаление противоположного легкого формируется у ослабленных больных с выраженным угнетением кашлевого рефлекса. Гнойная мокрота инфицирует бронхи здорового легкого, где образуются воспалительные очаги с последующей деструкцией легочной ткани.

Пневмогенный сепсис чаще развивается у больных осложненным абсцессом и распространенной гангреной легкого. Системная воспалительная реакция с формированием полиорганной недостаточности – результат прогрессирующей обширной деструкции бронхолегочных структур. При недостаточной санации первичного очага состояние больного быстро ухудшается. Сохраняется гектическая лихорадка, усиливаются тахикардия и одышка, усугубляется гипоксемия, нарастают признаки нарушения сознания и почечной недостаточности. В анализе крови гиперлейкоцитоз со сдвигом формулы влево до юных форм.