- •Легкая атлетика

- •Оглавление

- •Часть 1. Методика преподавания легкой атлетики ……………………………………………….

- •Часть 2. Тренировка в легкой атлетике.......... 210

- •Часть 3. Система подготовки спортсменов высших разрядов....................... 388

- •Введение

- •Часть 1 методика преподавания легкой атлетики

- •1.1. Введение в специализацию

- •1.2. История легкой атлетики

- •1.3. Основы техники легкоатлетических упражнений

- •1.4. Основы техники ходьбы и бега

- •1.5. Основы техники прыжков

- •1.6. Основы техники метаний

- •1.7. Организация соревнований по легкой атлетике

- •Уровни и виды соревнований

- •Организация, проводящая соревнования (опс)

- •Спортивная база

- •Особенности организации соревнований в беге

- •Особенности организации соревнований в прыжках и метаниях

- •Особенности организации соревнований по многоборью

- •1.8. Судейство соревнований по бегу и ходьбе

- •1.9. Судейство соревнований по прыжкам и метаниям

- •1.10. Урок легкой атлетики и тренировочные занятия в нем

- •1.11. Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой

- •1.12. Общеразвивающие и специальные упражнения в легкой атлетике

- •1.13. Основы обучения легкоатлетическим упражнениям

- •1.14. Учет возрастных особенностей при занятиях легкой атлетикой

- •1.15. Легкоатлетические упражнения в программе дошкольных учреждений

- •1.16. Легкая атлетика в учебных программах общеобразовательных школ, высших и средних специальных заведений

- •1.17. Техника спортивной ходьбы

- •Методика обучения

- •1.18. Техника бега на короткие дистанции

- •Особенности бега на различных спринтерских дистанциях

- •Методика обучения

- •1.19. Техника бега на средние, длинные и сверхдлинные дистанции. Общая характеристика дистанций

- •Техника бега на средние, длинные и сверхдлинные дистанции

- •Методика обучения технике бега на средние, длинные и марафонские дистанции

- •1.20. Техника эстафетного бега

- •Методика обучения

- •1.21. Техника барьерного бега

- •Методика обучения

- •1.22. Техника прыжка в высоту

- •Варианты разбега

- •Характеристики отталкивания

- •Методика обучения прыжку «Фосбери-флоп»

- •1.23. Техника прыжка с шестом

- •Методика обучения

- •Техники прыжка в длину

- •Отталкивание

- •Приземление

- •Методика обучения прыжку в длину с разбега

- •Техника тройного прыжка

- •Отталкивание

- •Полетные фазы

- •Ритмическая структура тройного прыжка

- •Приземление

- •Методика обучения тройному прыжку с разбега

- •1.26. Техника метания копья

- •Методика обучения

- •1.27. Техника метания диска

- •Методика обучения

- •1.28. Техника толкания ядра

- •Методика обучения

- •1.29. Техника метания молота

- •Методика обучения

- •Часть 2 тренировка в легкой атлетике

- •2.1. Основы тренировки и содержание тренировочного процесса в легкой атлетике

- •Средства тренировки

- •Методы тренировки

- •2.2. Планирование многолетней тренировки

- •Этап предварительной подготовки

- •Этап начальной спортивной специализации

- •Этап углубленной тренировки в избранном виде спорта

- •Этап спортивного совершенствования

- •2.3. Планирование годичного цикла тренировки

- •2.4. Этапное и недельное планирование

- •Учет тренировочной нагрузки

- •2.5. Отбор и прогнозирование в легкой атлетике

- •2.6. Организация и методика многолетней подготовки юных легкоатлетов в спортивных школах

- •2.7. Управление процессом подготовки легкоатлета

- •2.8. Организация и применение методик нир в практике учебно-тренировочного процесса

- •2.9. Развитие силы легкоатлета

- •2.10. Развитие быстроты

- •2.11. Воспитание (развитие) выносливости легкоатлетов

- •2.12. Развитие гибкости и координации

- •2.13. Проблемы утомления и восстановления работоспособности легкоатлетов

- •Методические приемы тренировки как средство восстановления

- •Психологические средства восстановления

- •Медико-биологические средства восстановления

- •2.14. Особенности подготовки женщин

- •Влияние систематических занятий легкой атлетикой на женский организм

- •2.15. Занятия легкой атлетикой с оздоровительной направленностью

- •2.16. Тренировка в спринтерском беге

- •2.17. Тренировка в барьерном беге

- •2.18. Спортивная тренировка в беге на средние, длинные, сверхдлинные дистанции, 3000 м с препятствиями и спортивной ходьбе

- •Тренировка в спортивной ходьбе

- •Тренировка в прыжках в высоту

- •Этап предварительной подготовки

- •Этап начальной спортивной специализации

- •Этап углублённой тренировки

- •Этап спортивного совершенствования

- •2.20. Тренировка в прыжках с шестом

- •Многолетняя подготовка в прыжках с шестом

- •Этап предварительной подготовки

- •Этап начальной спортивной специализации

- •Ориентировочные контрольные нормативы для этапа начальной специализации

- •Этап углублённой тренировки

- •Распределение средств в комплексно-блоковой системе по этапам подготовки прыгунов с шестом в годичном цикле

- •Тренировка в прыжках в длину Этап предварительной подготовки

- •Этап начальной спортивной специализации

- •Этап углубленной тренировки

- •Модельные характеристики специальной физической подготовленности прыгуний в длину на этапе углубленной тренировки

- •Этап спортивного совершенствования

- •Модельные характеристики специальной физической подготовленности прыгуний в длину на этапе спортивного совершенствования

- •Этап высшего спортивного мастерства

- •Модельные характеристики специальной физической подготовленности прыгуний в длину на этапе высшего спортивного мастерства

- •Тренировка в тройном прыжке Этап предварительной подготовки

- •Этап начальной спортивной специализации

- •Этап углубленной тренировки

- •Этап спортивного совершенствования

- •Этап высшего спортивного мастерства

- •Особенности подготовки многоборцев

- •Этап начальной спортивной специализации

- •Этап углубленной тренировки

- •Этап спортивного совершенствования

- •Этап высшего спортивного мастерства

- •Часть 3 система подготовки спортсменов высших разрядов

- •3.1. Проблемы спорта высших достижений

- •Спорт высших достижений и Олимпийские игры

- •3.2. Международная деятельность и история

- •Время основания (1912-1914 гг.)

- •Сотрудники и структура

- •Континенты

- •Международный Олимпийский комитет

- •Соревнования иааф

- •Мировые рекорды

- •Медицинский и антидопинговый контроль

- •Любительство

- •Женская легкая атлетика

- •Мировой рейтинг иааф

- •Программа развития

- •3.3. Особенности этапов спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства в легкой атлетике

- •3.4. Средства и методы тренировки легкоатлета на этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства

- •3.5. Контроль в тренировке высококвалифицированных легкоатлетов

- •Обследования соревновательной деятельности

- •Контроль специальной физической подготовленности

- •Медико-биологический контроль

- •Психологический контроль

- •Контроль тренировочных и соревновательных нагрузок

- •3.6. Особенности прогнозирования, моделирования и

- •3.7. Проблемы психической (психологической) подготовки легкоатлетов высокой квалификации

- •3.7.1. Содержание психической подготовки

- •3.7.2. Планирование психической подготовки

- •3.7.3. Мотивация к достижению высоких результатов

- •3.7.4. Средства и методы психической подготовки

- •3.8. Особенности структурирования тренировочного процесса у высококвалифицированных легкоатлетов

- •Планирование тренировочных и соревновательных нагрузок в спорте высших достижений в легкой атлетике

- •Особенности методики подготовки легкоатлетов высокой квалификации

- •Легкая атлетика

- •129110, Москва, ул. Гиляровского, д. 6

1.26. Техника метания копья

Копье как оружие и средство добывания пищи известно людям с давних пор. Метание копья в цель и на дальность включалось в программу Олимпийских игр античности как третий вид пентатлона. Первые соревнования современности по метанию копья связаны со Скандинавскими странами (1886 – Швеция). С 1908 г. метание копья в его современном виде включено в программу Олимпийских игр.

Большой вклад в совершенствование метания копья внесли шведские и финские легкоатлеты. Среди лучших копьеметателей России (СССР) следует отметить В. Цибуленко (1960), Э. Озолину (1972), Г. Бирюлину (1980) Я. Лусиса (1968-1972), внесших большой вклад в развитие этого вида легкой атлетики.

Копье – снаряд, состоящий из древка, выполненного из дерева или металла, острого металлического наконечника и обмотки, расположенной по центру тяжести снаряда. Общая длина копья для лиц мужского пола от 16 лет – 2600-2700 мм, для других групп – 2200-2300 мм, общий вес соответственно – 800-825 г и 600-625 г. Длина обмотки – 14-16 см. Метание копья производится из специального коридора шириной 4 м и длиной не менее 30 м в сектор с углом в 29°.

Для удобства анализа в метании копья принято выделять следующие части:

подготовка к разбегу и разбег (держание копья, разбег);

подготовка к финальному усилию и финальное усилие (шаги отведения снаряда, шаги обгона снаряда, финальное усилие);

сохранение равновесия, торможение и полет снаряда.

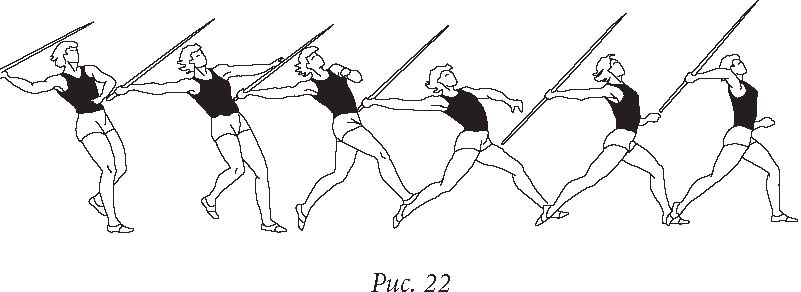

Техника метания копья приведена на кинограмме 11.

Держание копья. В практике существуют два способа держания копья, при которых первый виток обмотки захватывают 1-й и 2-й или 1-й и 3-й пальцы, а древко копья лежит в ладони руки наискось. Основное требование к хвату – чтобы метатель мог выполнять бросковое движение хлестообразно и придать копью вращательное движение. Чрезмерное напряжение кисти при держании и несении снаряда (рис. 34) лишит копьеметателя хлестообразного броскового движения

Рис. 34. Несение копья в разбеге

Кинограмма 11. Техника метания копья (призер олимпийских игр М. Абакумова)

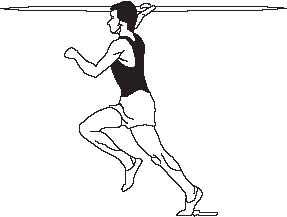

Разбег. Копье при начале разбега держат над плечом. Длина разбега колеблется у мужчин в пределах 25-35 м, у женщин – 20-28 м.

Разбег делится на две части: первая – от старта до контрольной отметки (предварительная часть) – пробегается за 9-14 беговых шагов (12-23 м), вторая – от контрольной отметки до линии метания (заключительная часть) – выполняется за 4-6 бросковых шагов (9-15 м). Соотношение длины частей разбега зависит от длины шагов в разбеге, скорости и инерции продвижения метателя вперед после выпуска снаряда.

Задача спортсмена в первой части разбега – достичь оптимальной для него скорости от старта до контрольной отметки и точно попасть на нее ступней левой ноги при 4-6 бросковых шагах или правой при 5 бросковых шагах. Скорость разбега у мужчин достигает 8,5 м/с, а у женщин – 6 м/с.

Задачи спортсмена во второй части разбега – не снижать скорости бега, выполнить отведение снаряда, принять наиболее выгодное положение перед броском и без замедления выполнить бросок. Умелое использование высокой скорости бега позволит копьеметателю быстрее перемещать тело в финальной фазе, лучше обогнать снаряд в финальном движении броска, что поможет увеличить его дальность. Основным способом метания копья является вариант, когда копье отводится прямо-назад на 4 бросковых шага.

В предварительной части разбега метатель должен набрать оптимальную скорость движения, при которой ему было бы удобно приступить к выполнению второй части разбега, где решаются главные задачи для эффективного выполнения броска. Последние шаги перед контрольной отметкой выполняются ускоренно, с набеганием. Степень ускорения зависит от технической подготовленности спортсмена. Важно, чтобы предварительный разбег был возможно более близок по форме и характеру к обычному бегу. В этот момент кисть со снарядом находится на уровне головы, наконечник копья не должен отклоняться от линии разбега. Положение туловища вертикальное (87°).

Шаги отведения снаряда. Ставя левую ногу на контрольную отметку, метатель первый бросковый шаг начинает с правой ноги с одновременным поворотом плечевого пояса направо. Положение таза сохраняется, как при разбеге в предварительной части. Стопа правой ноги ставится на грунт с несколько развернутым наружу носком. Длина первого броскового шага у мужчин 165-180 см, у женщин 160-175 см. Скорость в этот момент, соответственно, достигает 6,5-8,5 и 4,5-6,0 м/с. С выполнением первого шага кисть руки с копьем отводится назад за линию плеч. Второй шаг начинается с активного проталкивания правой ногой вперед-вверх. Передача усилий правой ноги должна идти через туловище и левое плечо. Рука со снарядом заканчивает отведение, полностью разгибается в локтевом суставе, и в дальнейшем спортсмен несет копье за собой. Кисть со снарядом не должна быть ниже оси плеч. Такие активные движения обеспечивают на следующих шагах «убегание» метателя от снаряда.

Шаги обгона снаряда. Третий бросковый шаг – «скрестный» (рис. 35). Спортсмен начинает с активного проталкивания левой ногой и выноса вперед правой ноги. Если второй шаг был направлен на большее разведение бедер ног копьеметателя, то начало «скрестного» шага – это активное сведение бедер. Основная задача третьего шага заключается в своевременном выносе левой ноги, чтобы к моменту постановки правой стопы на опору левая нога уже находилась бы впереди правой ноги. Отсюда при выполнении «скрестного» шага должно быть короткое безопорное положение. Во время «скрестного» шага метающая рука полностью выпрямлена и мышцы ее относительно не напряжены. Кисть со снарядом удерживается на уровне правого плечевого сустава или чуть выше. Спортсмен отклоняется в сторону разбега с некоторым увеличением поворота плеч вправо. Этому способствует и движение согнутой перед грудью левой руки. Правая нога ставится ближе к линии ОЦМТ спортсмена с пятки с последующим быстрым перекатом на носок с тем, чтобы уменьшить ее тормозящее действие. От расположения стоп и угла поворота таза зависит длина четвертого шага.

Рис. 35. «Скрестный» шаг в метании копья

Финальное усилие. Выполняя этот шаг, копьеметатель энергично разгибает правую ногу и еще до касания левой ногой грунта начинает финальное усилие с «взятия копья на себя». Затем левая нога ставится с пятки на всю стопу. Для облегчения разгибания правой ноги и поворота таза рекомендуется ставить левую ногу на 25-30 см левее линии разбега. В этот момент метающая рука сгибается в локтевом суставе, кисть и предплечье супинированы, левая рука пронирована. Закончив поворот правой руки наружу, копьеметатель осуществляет «тягу копья», а затем за счет выхода грудью вперед и выведения локтя метающей руки вперед-вверх выполняет «взятие копья на себя». Заключает финальное усилие рывок, заканчивающийся хлестообразным движением предплечья и кисти, в конце которого метатель придает копью быстрое вращательное движение по продольной оси. Угол вылета копья составляет 30-40° (в зависимости от направления ветра), начальная скорость вылета достигает 35 м/с у мужчин и 25 м/с – у женщин. Для достижения высокого спортивного результата важно, чтобы усилия метателя совпали с продольной осью снаряда. Перечисленные элементы финального усилия – это единое целостное движение. Невыполнение или неправильное выполнение одного из элементов приводит к уменьшению пути воздействия на снаряд, нарушению ритмовой структуры броска и, как следствие, к ухудшению дальности полета копья.

Сохранение равновесия. Для сохранения равновесия после броска спортсмен гасит инерцию движения тела вперед за счет смены ног перескоком на правую ногу.

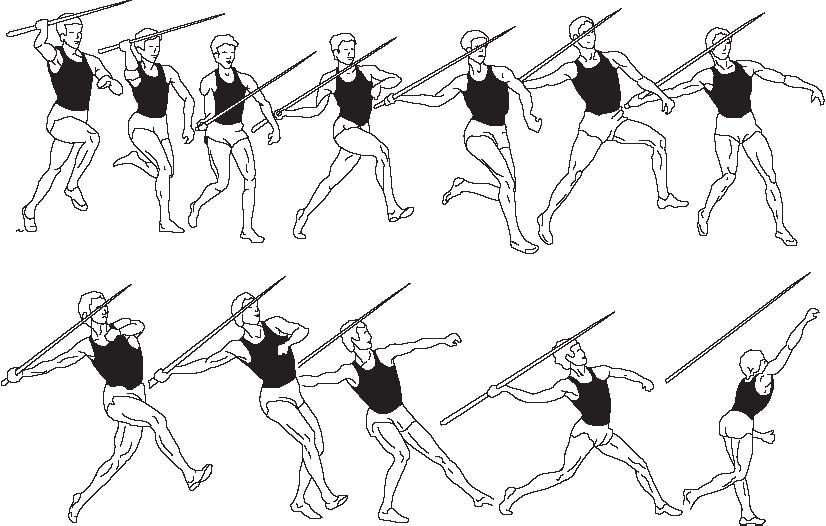

Варианты техники. В соответствии с правилами соревнований копье нельзя метать с поворотом и держать его надо только за обмотку. Требования к технике метания копья едины. Метание выполняется на дальность с прямолинейного разбега броском из-за спины через плечо (сверху). Варианты техники метания обусловлены индивидуальными особенностями спортсменов и связаны со способом держания снаряда, характером его несения и отведения, количеством бросковых шагов, особенностью их выполнения, а также со способом проведения броска. Наиболее часто встречающийся способ отведения копья – прямо-назад, выполняемый на 4 или 6 бросковых шагах (рис. 36).

Рис. 36. Варианты отведения копья

При отведении копья вперед-вниз-назад метатели выполняют 5 бросковых шагов, которые начинаются с шага левой ноги. Одновременно с шагом левой ногой подается вперед и рука с копьем. При отталкивании правой ногой метающая рука полностью выпрямляется в локтевом суставе с одновременным поворотом кисти руки вверх. Копье как бы перехватывается, придерживаемое большим пальцем, и ложится на выпрямленные пальцы кисти. К концу второго шага рука со снарядом будет находиться внизу у правого бедра. В процессе этих 2 шагов плечи метателя фактически не поворачиваются, что позволяет сохранить естественное продвижение по разбегу.

При выполнении третьего шага одновременно с выносом бедра левой ноги вперед-вверх осуществляется поворот плечевого пояса спортсмена. Рука с копьем плавно поднимается вверх до уровня немного выше оси плеч. Заканчивается отведение снаряда. Дальнейшие движения в финальном усилии такие же, как и при способе прямо-назад. Положительным в этом варианте является то, что метание копья свободной рукой осуществляется по более длинному рабочему пути, а сложность его – в нарушении постоянного контакта кисти с копьем в момент начала отведения. Это создает трудности для точного приложения усилий метателя в ось снаряда.