- •Под редакцией проф. В. С. Силецкого Допущено Министерством высшего и среднего специального образования ссср в качестве учебного пособия для неэнергетических специальностей вузов

- •74 Бечгородск.;я ' областная ' библиотека

- •Предисловие к первому изданию

- •Часть первая техническая термодинамика

- •Глава I введение

- •Контрольные вопросы и примеры к I главе

- •Глава II

- •Контрольные вопросы и примеры к II главе

- •Контрольные вопросы и примеры к III главе

- •Глава IV реальные газы

- •Глава V первый закон термодинамики

- •Г л а в а VI теплоемкость газов. Энтропия

- •3 В. В. Нащокин .65

- •§ 6Т11. Тепловая Тя-диаграмма

- •Глава VII

- •CpdT vdp , dv dp

- •Контрольные вопросы и примеры к VII главе

- •Глава VIII . Второй закон термодинамики

- •Глава IX характеристические функции и термодинамические потенциалы. Равновесие систем

- •Контрольные вопросы и примеры к IX главе

- •Водяной пар,

- •_ Масса сухого насыщенного пара во влажном

- •Масса влажного пара

- •Глава XII

- •Глава XIII истечение газов и паров

- •Контрольные вопросы Ли примеры к XIII главе

- •Глава XIV

- •Глава XV влажный воздух

- •Глава XVI [ компрессоры

- •Глава XVII циклы двигателей внутреннего сгорания

- •Глава XVIII

- •V Лг изоб изох'

- •Глава XIX циклы паротурбинных установок

- •Контрольные вопросы и примеры к XIX главе

- •Глава XX циклы атомных электростанций, парогазовых и магнитогидродинамических установок

- •Контрольные вопросы к XX главе

- •Глава XXI циклы холодильных установок

- •* С. Я. Г е р ш. Глубокое охлаждение. Госэнергоиздат, 1957, стр. 85.

- •Глава XXII

- •Контрольные вопросы к XXII главе

- •Глава XXIII

- •Глава XXIV теплопроводность при стационарном режиме и граничных условиях третьего рода, коэффициент теплопередачи

- •Глава XXV

- •2 В. В. Нащокин

- •Контрольные вопросы к XXV главе

- •Глава XXVI конвективный теплообмен

- •Физические свойства жидкостей

- •Режимы течения и пограничный слой

- •Числа подобия

- •Теореме! подобия

- •Контрольные вопросы к"XXVI главе

- •Глава XXVII

- •Контрольные вопросы и примеры к XXVII главе

- •Глава XXVIII

- •Контрольные вопросы и примерь! к XXVIII главе

- •Глав а XXIX теплообмен излучением

- •Степень черноты полного нормального излучения для различных материалов

- •Средняя длина лучей для газов, заполняющих объем различной формы

- •Контрольные вопросы и примеры к XXIX главе

- •Глава XXX теплообменные аппараты

- •1 1 ТуСру 4190

- •Глава XXXI

- •Воздух (абсолютно сухой)

- •Кдж/(моль- град)

- •Кдж/(кг-град)

- •"50. Н о з д р е в в. Ф. Курс термодинамики. «Высшая школа», 1961.

- •Глава I. Введение 5

- •Глава VII. Термодинамические процессы идеальных газов ...... 79

- •Глава VIII. Второй закон термодинамики , 95

- •Глава IX. Характеристические функции и термодинамические потен- циалы. Равновесие систем 124

- •Глава XII. Основные термодинамические процессы водяного пара . . 173 § 12-1. Общий метод исследования - термодинамических процессов

- •Глава XV. Влажный воздух . . 214

- •Глава XVII. Циклы двигателей внутреннего сгорания 235

- •Глава XVIII. Циклы газотурбинных установок и реактивных двига- телей 253

- •Глава XX. Циклы атомных электростанций, парогазовых и магнито-

- •Глава XXI. Циклы холодильных установок 299

- •Часть вторая. Теплопередача

- •Глава XXII. Основные положения теплопроводности 315

- •Глава XXIV. Теплопроводность при стационарном режиме и граничных условиях третьего рода. Коэффициент теплопередачи . . 337 § 24-1. Передача теплоты через плоскую однослойную и многослойную

- •Глава XXV. Теплопроводность при нестационарном режиме . . . 352

- •Глава XXVI. Конвективный теплообмен . . 363

- •Глава XXVII. Конвективный теплообмен в вынужденном и свобод- ном потоке жидкости 386

- •Глава XXX. Теплообменные аппараты зд7

- •Глава XXXI. Тепло- и массоперенос во влажных телах , 460

- •Владимир Васильевич Нащокин техническая термодинамика и теплопередача

Средняя длина лучей для газов, заполняющих объем различной формы

Форма объема, заполненного газом

Цилиндр —высота равна диаметру, излучение на боко- вую гюверхность

Цилиндр — высота равна оо

Шар диаметром й

Плоскопараллельный газовый слой толщиной Л и бес-

. конечных диаметров

Куб со стороной Л ;

Пучок труб:

с расстоянием между поверхностями труб / и прн расположении их по треугольнику 1 = й . . . .

по треугольнику / = 2гі

по квадрату 1-й.

0,6а( 0,9а( О.бдГ

1.8Л 0.6Л

2,8/ 3,8/ 2.5/

Давление продуктов сгорания обычно принимают равным 1 бар, поэтому парциальные давления трехатомных газов в смеси определяют по уравнениям рСо, = 'со, и рНго = /"що, " где г — объемная доля газа.

Средняя температура стенки подсчитывается по уравнению

Тст = Гст + Т"ст/2, (29-21)

где Тст — температура стенки канала у входа газа; Т'ст — температура стенки канала у выхода газа. Средняя температура газа определяется по формуле

Уст-|- Уст | (Уг— Тст)— (Уг— Уст)

(29-22)

(У г— Уст)

где Т'г — температура газа у входа в канал; Т"г — температура газа у выхода из канала;

знак плюс берется в случае охлаждения, а минус — в случае нагревания газа в канале.

Расчет теплообмена излучением между газом и стенками канала очень сложен и выполняется с помощью целого ряда графиков и таблиц. Более простой и вполне надежный метод расчета разработан Шаком, который предлагает следующие уравнения, определяющие излучение газов в среду с температурой 0°К:

<7со,= 4,07 У"р1{ Г/100)3,5, (29-23) ?н,о = 40,7 р0-8 я0-* (Т/100)3, (29-24)

где р — парциальное давление газа, бар; в — средняя толщина слоя газа, м; Т — средняя температура газов и стенки,.0 К.

Анализ приведенных уравнений показывает, что излучательная способность газов не подчиняется закону Стефана — Больцмана. Излучение водяного пара пропорционально Т3,а излучение углекислого газа — Г3,5.

По этим же формулам вычисляется теплота, поглощаемая газами от излучения стенок канала, но вместо средней температуры газов в них берется средняя температура стенок канала.

Таким образом, количество теплоты, воспринятое стенками канала в результате теплообмена излучением между газом и стенкой, на- ходим из уравнения - ■

<?Изл

=

ест

(</Р

- <?ст), Ч"

(29-25) где

бет

—

эффективная

степень черноты поверхностей канала

8сТ

=' _

ест

+ 1

. ^ — количество теплоты, излучаемое

углекислым газом

и водяным паром при средней температуре газа; ^Ст — количество теплоты, поглощаемое углекислым газом и водяным паром при средней температуре стенок канала.

• Полученный суммарный тепловой поток излучением *7ИЗЛ используется для определения коэффициента теплоотдачи излучением:

9иэл

(29-26)

Многие авторы для практических расчетов излучения газов рекомендуют ^пользоваться законом четвертых степеней, или законом Стефана — Больцмана.

Расчетное уравнение лучистого теплообмена между газом и стенками канала в этом случае имеет следующий вид:

911зл = естСЛег(Гг/100)*-е;(Гст/100)*], . (29-27)

где

ес'т

= ■ СТ2^ эффективная

степень черноты стенок канала,

учитывающая излучение газа; С8 = 5,77'— коэффициент излучения

абсолютно черного тела, вт/[м2 •. (°К)41; ег = — отношение количества энергии излучения газа к количеству энергии излучения абсолютно черного тела и отнесенное к 1 мг поверхности; егопределяется по формуле

е, = £со2 + Рен2о — Д^;

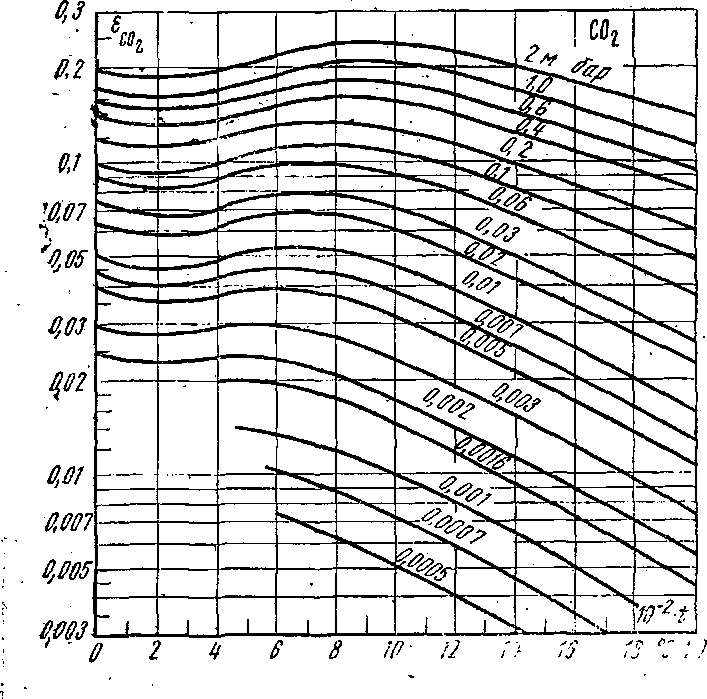

величины еСоа, ен,о и р определяют по графикам на рис. 29-7, 29-8 и 29-9;

Дег — поправка., учитывающая взаимное поглощение энергии излучения газами; для дымовых газов эта поправка составляет 2—4%, поэтому ею обычно пренебрегают; р — поправочный коэффициент, учитывающий более сильное влияние парциального давления по сравнению с влиянием толщины слоя газа; ТГ — средняя температура газа, °К; ег' = есо2 + ре/^о — поглощательная способность газа при

средней температуре стенок канала;, определяется по тем же графикам; Тст — средняя температура стенок канала, °К. Эффективная толщина слоя газа я берется по табл. 29-2.

В дальнейшем д„зл используется для определения коэффициента теплоотдачи излучением в формуле (29-26).

§ 29-7. Сложный теплообмен

Обычно передача теплоты от тела с высокой температурой к телу с низкой температурой происходит через разделительную стенку. При этом в передаче теплоты одновременно принимают участие все

виды

теплообмена — теплопроводность,

конвекция- и излучение, которые были

подробно изучены в предыдущих главах.

Теплообмен, учитывающий все виды

теплообмена, называется сложным

теплообменом (рис.

29-10). „ ■ .

виды

теплообмена — теплопроводность,

конвекция- и излучение, которые были

подробно изучены в предыдущих главах.

Теплообмен, учитывающий все виды

теплообмена, называется сложным

теплообменом (рис.

29-10). „ ■ .

Количественной характеристикой процесса теплообмена от газа к стен--ке (или наоборот) является суммарный коэффициент теплоотдачи а = = ак + аи, где ан учитывает передачу теплоты теплопроводностью и конвекцией, а аи — передачу теплоты излучением.

Плотность теплового потока рассчитываемого теплового аппарата определяется по уравнению

? = а(/Р-*с), . (29-28)

где а суммарный коэффициент теплоотдачи. Этот коэффициент "входит в уравнение коэффициента теплопередачи.

В этом случае уравнение коэффициента теплопередачи для плоской стенки принимает, вид

1 " 1

а,

Л,

1

+

—

+

2

X «кг-|-аиг

аК1 -|"аИ1

В дальнейшем будем обозначать буквой а, или а2 суммарный коэффициент теплоотдачи, учитывающий конвекцию, теплопроводность и излучение.

§ 29-8. Теплообмен излучением в котельных топках

Сгорание топлива в топочных устройствах сопровождается образованием газов с высокой температурой, которые могут передавать излучением большое количество теплоты. Поэтому роль лучистого теплообмена в топках современных котлов весьма велика и общая передача теплоты излучением на стенки котельных труб доходит до 50% и больше от всей теплоты, выделяемой при сгорании топлива. Лучистый теплообмен в топках по своей интенсивности во много раз превышает конвективный теплообмен при средних скоростях перемещения газов.

Процесс эффективного излучения и конвективного теплообмена происходит одновременно с процессом- горения топлива, что значительно усложняет изучение и расчет топок.

Советскими теплотехниками были разработаны методы расчетов теплопередачи в котельных топках, основанные на большом экспе* эиментальном материале, и предложены практические расчеты топок ю эмпирическим формулам (В. Н. Тимофеев, А. М. Гурвич и др.). Эбычно расчет топки заключается в определении температуры дымо-зых газов на выходе из камеры горения котла. В 1949 г. в Энергетическом институте АН СССР его сотрудниками, проф. Г. Л. Поляк и 2. Н. Шориным, была предложена сравнительно простая формула для эасчета этой температуры:

еК, (6Î — 0г) + ej— 1 = 0,

где = ТУ Г, — безразмерная температура дымовых газов на вы* коде из топки; 7\ — температура дымовых газов на выходе из топки, 3К; Тт — теоретическая температура горения тоцлива', °К; 02 = = TJTl — безразмерная температура котельной стенки; Т2 — тем-1ература стенок топки, °К; е — условный коэффициент черноты излучения в топочной камере, учитывающий все особенности теплообмена излучением движущейся, горящей и излучающей среды, усреднение температуры и конвективный теплообмен со стенками;

■ ■ .„ 5,77-Ю-8 FaTr ,

Кт

= —1 ,

—топочный критерии,

BVr Ст.г

где Fn — тепловоспринимающая поверхность стенок топки; В — часовой расход топлива; Vr — количество получаемых продуктов ггорания, м3/кг; Ст. г — средняя объемная теплоемкость продуктов :горания в интервале температур ТГ —' Tt.

Для многих промышленных топок при значениях топочного^ критерия Кт — 0—2 величину е можно приближённо принимать равной ï « 0,85. -

, Условный коэффициент черноты е должен отражать конструктив- ные формы топки, способы сжигания топлива в ней, особенности рас- положения излучающих поверхностей, характер движения топочных газов. ' ' ' • • ' - . . :Л

Более подробные сведения по расчету топок см. «Тепловой расчет-котельных агрегатов» (нормативный метод), М., ГосэнергоизДат, 1957 г. ;.