- •1. Античная литература

- •1.1. Введение

- •Акрополь. Афины.

- •1.2. Античная лирика

- •1.2.1. Греческая лирика

- •Изображение на греческой вазе. В руках у музыкантов лиры, а над ними – кифара

- •Борцы. Гравюра с античного рельефа. XVIII в.

- •Сапфо. Гравюра XVIII в.

- •Помпейская фреска. Фрагмент.

- •Алтарь Зевса в Пергаме II в. До н.Э. Фрагмент северного крыла, западная сторона. Мрамор.

- •1.2.2. Римская лирика

- •Вергилий с пюпитром и ящиком для свитков. Миниатюра из рукописи V–VI вв. Италия.

- •Овидий. «Метаморфозы». Страница из рукописной книги XV в.

- •2. Литература Средних веков

- •2.1. Введение

- •Изображение средневекового города

- •Фрагмент из средневековой Библии (Келлская книга)

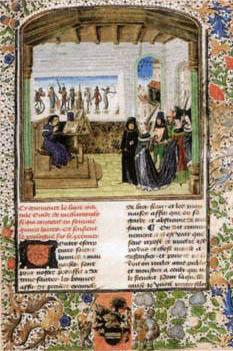

- •Крестовый поход. Миниатюра из Больших французских хроник. Середина XV в.

- •Студенты на лекции в Болонском университете. Миниатюра XIV в.

- •Карнавальное представление. Раскрашенная гравюра

- •3. Литература эпохи Возрождения

- •3.1. Введение

- •Жан Фуке. Этьен Шевалье со св. Стефаном. Створка диптиха. Ок. 1450 г.

- •Питер Брейгель. Крестьянская свадьба. 1567 г.

- •3.2. Творчество ф. Петрарки (1304–1374)

- •Фронтиспис книги Вергилия, принадлежавшей ф. Петрарке

- •Триумф любви. Миниатюра из рукописной книги ф. Петрарки.

- •Франческо Петрарка. Сонеты

- •Титульный лист книги ф. Петрарки. Издание 1553 г. Венеция

- •3.3. Творчество Дж. Боккаччо (1313–1375)

- •Обложка повести Дж. Боккаччо «Фьяметта»

- •В. Клемке. Иллюстрация к книге Дж. Боккаччо «Декамерон». Издание 1958 г. Берлин

- •О. Арутюнов. Автошелкография. Дж. Боккаччо «Декамерон», 2-й день. 2003 г. Томск

- •3.4. Творчество у. Шекспира (1564–1616)

- •3.4.1. Периодизация

- •Шекспир за работой. Рисунок XIX в.

- •3.4.2. Сонеты Шекспира

- •В.А. Фаворский. Обложка книги «Сонеты Шекспира в переводах с. Маршака». Издание 1960 г. Москва

- •3.4.3. Исторические хроники Шекспира

- •Сцена из хроники «Ричард III». Английская гравюра XVIII в.

- •Лоуренс Оливье в роли Ричарда III («Ричард III» у. Шекспира)

- •3.4.4. Комедии Шекспира

- •Театр у. Шекспира «Глобус» в наши дни

- •3.5. Роман Мигеля Сервантеса «Дон Кихот»

- •Мигель де Сервантес Сааведра

- •Титульный лист одного из первых изданий романа м. Де Сервантеса «Дон Кихот». 1605 г. Лиссабон

- •Фронтиспис романа м. Де Сервантеса «Дон Кихот». Издание 1617 г.

- •Иллюстрация к роману Сервантеса. XVIII в.

- •Ишхан Нигохосян. Из цикла «Дон Кихот»

- •4. Литература XVII–XVIII в.

- •4.1. Введение. XVII в. Как особая культурно-историческая эпоха

- •Архитектурный ансамбль Цвингер в Дрездене. Германия, конец XVII–начало XVIII вв.

- •4.2. Барокко. Общая характеристика

- •Жюль Ардуэн-Мансар, Луи Лево, Шарль Лебрен. Зеркальная галерея в Версале. 1661–1689 гг.

- •Луи Лево, Жюль Ардуэн-Мансар. Королевский дворец в Версале близ Парижа. 1655–1682 гг.

- •С.В. Малютин. Эскиз костюма к спектаклю по пьесе Лопе де Веги «Фуэнте Овехуна»

- •4.2.1. «Жизнь есть сон» п. Кальдерона

- •Педро Кальдерон де ла Барка

- •Н.К. Калмаков. Эскиз декораций к спектаклю по пьесе п. Кальдерона «Жизнь есть сон».

- •Спектакль Татарского государственного академического театра по пьесе п. Кальдерона «Жизнь есть сон» (колумбийский режиссер Алехандро Гонсалес Пуче)

- •4.3. Эпоха Просвещения. Общая характеристика

- •4.3.1. Творчество ж.-ж. Руссо (1712–1778)

- •Иллюстрация к книге ж.Ж. Руссо «Исповедь». Издание 1798 г. Париж

- •Блэйр-Лейтон. Абеляр и его ученица Элоиза

- •4.3.2. Лирика и. В. Гете (1749–1832)

- •Иллюстрация к стихотворению и. В. Гете «Дикая розочка». Гравюра XIX в.

- •И. В. Гете. «Западно-восточный диван». Подарочное издание

- •История зарубежной литературы (античность, Средние века и Возрождение, XVII–XVIII вв.) Методические рекомендации

- •1. Античная литература

- •Инструкция по выполнению тестовых заданий

- •Максимальная оценка за выполнение заданий

- •I. Организационно-методический раздел

- •1. Античная литература

- •II. Содержание курса

- •1. Античная литература.

- •1.1. Введение.

- •2. Литература Средних веков и Возрождения

- •2.1. Введение

- •3. Литература XVII-XVIII в.

- •3.1. Введение.

- •III. Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы:

- •IV. Примерный перечень вопросов к зачету

- •V. Распределение часов курса по темам и видам работ

- •VI. Формы итогового контроля

Вергилий с пюпитром и ящиком для свитков. Миниатюра из рукописи V–VI вв. Италия.

«Буколики» представляют собой цикл из 10 стихотворений, которые написаны то в повествовательной, то в диалогической форме и посвящены скромным радостям и горестям пастушеской жизни. Образцом для Вергилия был Феокрит. Вергилий также смотрит на пастухов из своих стихотворений с завистью, как на людей, живущих простой, спокойной и чистой жизнью. Его пастухам открыты и любовь, и мудрость. Этому утопическому безмятежному миру идеальных отношений противопоставляется современность как жестокий мир реальности.

«Георгики» Вергилия, поэма из 4 книг, также были посвящены крестьянскому труду: земледелию, садоводству, виноградарству, скотоводству и даже пчеловодству. Труд со всеми его тяготами осмысливается как необходимый двигатель жизни, без которого природа и люди вырождаются и гибнут. Труд – это то, что боги дали людям во спасение. Это необходимый противовес всех жизненных благ, это способ гармонизации жизни. Этот закон гармонии поэт распространяет на всю природу: стихийные бедствия находят свое оправдание в общей гармонии природы, и отсюда делается вывод о том, что все в мире – благо и только недостаток ума заставляет человека роптать на жизнь. Так от «Буколик», где отчетливо проступало неприятие жестокой реальности, Виргилий приходит в «Георгиках» к новой философии жизни.

«Энеида» стала национальным римским эпосом. Это поэма из 12 книг о деяниях родоначальника римского народа – троянца Энея, сына Венеры. В судьбе Энея Вергилий воплотил судьбу всего римского народа и шире – человечества. Неслучайно на долю героя выпадают все горести рода людского, которые Вергилий уже описывал в «Георгиках». Эней потерял и отечество, и любовь, вместо этого он должен плыть не зная цели пути, сражаться, сам того не желая. Эней всегда повинуется судьбе, и в результате именно ему открывается смысл его жизни, и оказывается, что причиной людских страданий является их неумение и даже неспособность соединить все нити своей жизни, понять их причинно-следственные связи. Образцом для автора «Энеиды» в плане ее формы был, конечно, эпос Гомера. Вергилий сознательно использует и мотивы, и способы композиции гомеровских поэм. «Энеида» сразу стала римской классикой и оставалась ею на протяжении веков.

Квинт Гораций Флакк (65–8 гг. до н.э.) – сын вольноотпущенного, воспитывался в духе верности республике, сражался в войске Брута, последнего защитника республики. Перу Горация принадлежат «Сатиры» (2 книги), «Эподы» («Припевы» – название объясняется чередованием длинных и коротких стихов в них), «Оды» (3 книги), «Юбилейный гимн» и 2 книги «Посланий». «Сатиры» и «Послания» написаны гекзаметром, и сам поэт называет их «беседами», остальные написаны разными размерами. По стихам Горация легко проследить, как менялось мировоззрение поэта от его неприятия жизни к полному ее приятию.

Как и Вергилий, Гораций поначалу примыкал к неотерикам. Содержание его ранних сатир и эподов – это нападки на конкретных врагов (соперника-поэта, старуху-колдунью и т.д.). Исключение составляют 7-й и 16-й эподы, обращенные к римскому народу. Особенно трагичен 16-й эпод («Вот уже два поколенья…»), он написан в ответ на эклоги Вергилия, который верил в возрождение золотого века на земле и призывал к бегству на мифические Блаженные острова.

Сатира – так назывались стихотворения, сатирические по тону, а не по форме.

Эклога (от греч. Ekloge – отбор) – жанр буколической поэзии. Этот термин используется вместо слова «пастораль».

Уже в эподах Горация появляются мотивы примирения с жизнью, особенно в эподах о любви. Но наиболее законченное выражение это получает в одах и посланиях. Здесь расширяется кругозор поэта, в его лирике личные темы начинают переплетаться с общественно-политическими. Восхваляется прелесть уединенной жизни, довольствование малым, дружба, любовь, вино и – обновленное государство, победы римских воинов, воскресение древней нравственности. Эти два круга тем не сливаются, но как бы уравновешивают друг друга. Поэтому главным достоинством человека Гораций считает чувство меры.

Этот культ «золотой середины» – самая характерная черта поэзии Горация. В любовных одах он никогда не показывает торжества страсти, у него нет одной лирической героини – здесь их целый ряд, в политических одах он прославляет императора Августа и в то же время с почтением говорит о павшей республике. Современному читателю оды Горация кажутся холодными, рассудочными, но для Горация, его современников это было программной, мировоззренческой установкой (победа разума, порядка над страстями и хаосом).

Человек для Горация – это бренность человеческой плоти, краткость человеческой жизни, преодолеть которые можно только в творчестве. Поэтому Гораций посвящает свои лучшие стихотворения прославлению поэзии, которая бессмертна и бесконечна во времени («Лебедь», «Памятник»). Вопросам поэзии целиком посвящены многие «Послания» Горация («Наука поэзии» – «Послание к Пизонам» – считается поэтическим завещанием Горация; его главной мыслью является утверждение внутренней гармонии литературного произведения. Каждая частность должна соответствовать целому – и сюжет, и персонажи, и настроения, и язык, и размер).

По своему строю стихи Горация – это гармония, уравновешенность противоположных тем, образов.

На долю Горация (и Вергилия) выпало оформление и литературного языка в поэзии. Гораций стал для всей последующей европейской культуры образцом поэта, мудрого человека, ничему не дивящегося, спокойно принимающего удачи и неудачи, отказывающегося от непосильного и радующегося доступному, упорным самовоспитанием достигающего ощущения «золотой середины», т.е. внутренней свободы, лежащей в основе душевного покоя человека. Гораций, как и Вергилий – общепризнанный классик, чье творчество прошло через века.

В I в. н.э. Римское государство представляет собой мощную империю, в которой происходила тяжкая борьба между императором и Сенатом, состоявшим из аристократии и также претендующим на власть. Эта борьба оказалась тесно связанной с развитием литературы. Все лучшие писатели этого времени примыкали к сенатской оппозиции. И в литературе теперь подражают не Гомеру, а Вергилию и Горацию, т.е. римским авторам.