- •1.Количественный подход к анализу полезности и спроса.

- •2.Порядковый подход к анализу полезности и спроса.

- •3.Влияние изменения денежного дохода на равновесие потребителя.

- •4.Влияние изменения цена на равновесие потребителя.

- •5.Эффект дохода и эффект замены по Дж.Хиксу.

- •7.Построение функции индивидуального спроса на благо.

- •8.Построение функции рыночного спроса.

- •9.Эффекты моды, снобизма, демонстративных расходов (Веблена).

- •10.Прямая и перекрестная эластичность спроса по цене и доходу.

- •11.Формирование индивидуального и рыночного предложения труда.

- •12.Модель межвременного выбора индивидуума и формирование индивидуального предложения заемных средств.

- •13.Производственная функция, ее виды и свойства.

- •14.Производственный выбор фирмы в краткосрочном плане.

- •15.Изокванта и предельная норма технической замены. Взаимозаменяемость факторов производства.

- •16.Производственная функция и технический прогресс.

- •17.Эффективность и изменение масштаба производства.

- •18.Изокоста и равновесие производителя.

- •19.Ломаная изокванта и устойчивость технологии при изменении цен на факторы.

- •20.Линия роста фирмы в длительном периоде.

- •21.Бухгалтерский и экономический подходы к определению затрат.

- •22.Классификация затрат в зависимости от влияния на них объема производства. Функция затрат фирмы в коротком периоде, факторы, определяющие ее характер.

- •23.Затраты фирмы в длительном периоде, их отличие от затрат в коротком периоде.

- •24.Общая выручка, средняя и предельная выручка. Общие затраты и экономическая прибыль.

- •25.Предельный анализ максимизации прибыли. Минимизация убытков.

- •26.Кривая предложения фирмы при фиксированной цене. Функция рыночного(отраслевого)предложения.

- •27.Особенности спроса на рынках факторов производства. Взаимозависимость рынков благ и факторов.

- •28.Общее правило выбора фирмой оптимального объема факторов.

- •29.Капитальные и прокатные цены факторов. Определение капитальных цен фактора как сегодняшней ценности потока доходов.

- •30.Классификационные признаки рыночных структур. Типы рынков. Цена равновесия и ее роль.

- •31.Единственность и множественность отраслевого равновесия. Устойчивость равновесия по Маршалу и по Вальрасу.

- •32.Динамика рынка. Паутинообразная модель.

- •33.Налоги инструмент государственного управления рынком и ценами. Распределение налогового бремени.

- •34.Дотация как инструмент государственного управления рынком и ценами. Последствия введения дотаций.

- •Билеты по микроэкономике

- •35. Последствие директивного ценообразования. Директивные цены и качество продукции. «Черный рынок» и цены.

- •36. Совершенная конкуренция: понятия и характерные черты. Фирма и отрасль. Отраслевое равновесие.

- •37. Кривая отраслевого предложения в длительном периоде. Размеры фирмы и число фирм в конкурентной отрасли.

- •38. Чистая монополия: понятие и распространение. Монопольная власть и ее источники. Максимизация прибыли.

- •1. Метод совокупных издержек — совокупного дохода.

- •2. Метод предельных издержек — предельного дохода.

- •39. Уровень цены при стремлении монополии к

- •40. Логика отсутствия функции предложения у монополии.

- •41. Равновесие монополии в коротком и длительном периоде.

- •42. Монополия и совершенная конкуренция. Ущерб, наносимый монополией.

- •43. Естественная монополия. Государственное регулирование естественных монополий.

- •44. Ценовая дискриминация и ее виды.

- •45. Монополистическая конкуренция: понятие и распространение. Модель ломаной кривой спроса на продукцию монополистического конкурента (модель Гуттенберга).

- •46. Равновесие монополистического конкурента в коротком и длительном периодах (модель Чемберлина).

- •47. Характеристика олигопольной структуры рынка. Стратегии поведения олигополистов

- •48. Модель картеля как вариант поведения олигополистов

- •49. Ломаная кривая спроса на продукцию олигополиста и жесткость цен.

- •50. Ценообразование по принципу «лидерство в ценах»

- •51. Ценообразование ограничивающее вход на рынок. Лимитная цена.

- •52. Модели дуополии Курно

- •53. Модель дуополии Штакельберга

- •54. Ценовые войны. Модель дуополии Бертрана.

- •56. Профсоюз на рынке труда и его поведение

- •57. Формирование рыночного спроса и предложения на факторных рынках и цены равновесия.

- •58. Понятие общего экономического равновесия. Модель и закон Вальраса.

- •59. Эффективность по Парето и ее свойства

- •60. Первая и вторая фундаментальные теоремы экономики благосостояния.

- •61. Агрегирование предпочтений и социальная функция благосостояния

- •62. Типы функций социального благосостояния: эгалитарная, утилитарная, Роулса. Эффективность и справедливость.

- •63. Общественный выбор. Процедуры голосования. Теорема Эрроу о невозможности.

- •64. Общественные блага. Характеристики общественных благ. Определение оптимального объема производства общественных благ.

- •66. Внешние эффекты. Проблема интернализации внешних эффектов.

- •67. Корректирующие налоги и субсидии. Теорема Коуза и распределение прав собственности

- •68. Ассиметричность информации (рынок лимонов и персиков) и ее преодоление

14.Производственный выбор фирмы в краткосрочном плане.

Короткий период – период времени, когда предприятие может изменить объем одного фактора (труд), объем же другого фактора (капитал) неизменен.

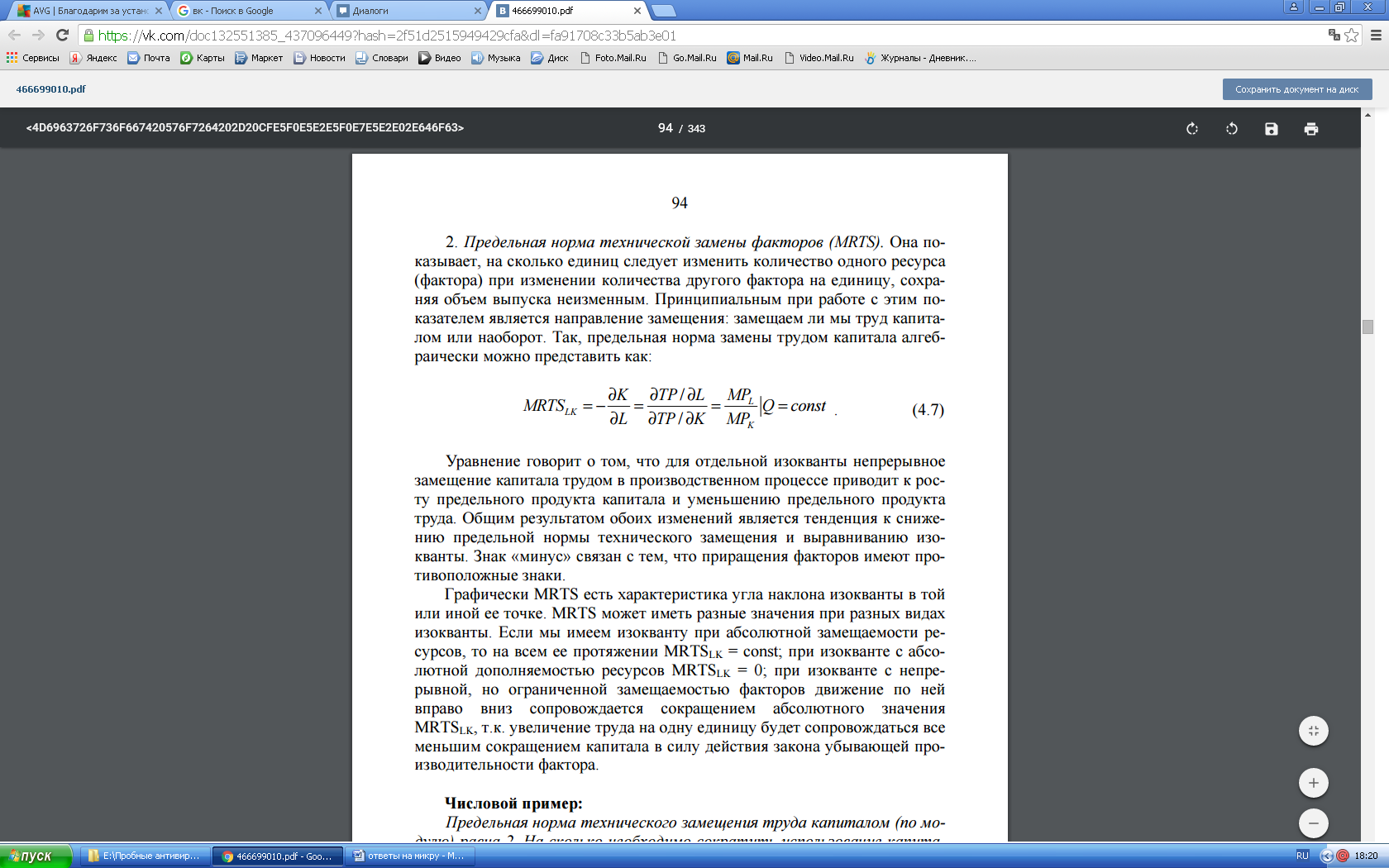

Обратимся к анализу графиков, описывающих динамику совокупного, среднего и предельного продуктов в зависимости от изменения объема переменного ресурса (труда). Эмпирическим путем была получена линия общего выпуска, благодаря которой видно, что характер изменения TP далеко не линеен. Кроме того, конфигурация этой линии меняется на всем ее протяжении, что позволяет нам говорить о существовании нескольких фаз (стадий) производства. На первой стадии общий выпуск растет большими темпами, чем переменный фактор; вторая стадия также характеризуется ростом выпуска, однако он уже отстает от роста объемов фактора; и, наконец, на третьей стадии дальнейшее увеличение объемов ресурса приводит лишь к сокращению общего выпуска.

На нижнем рисунке линии среднего и предельного продуктов. Графически средний продукт определяется тангенсом угла наклона луча, исходящего из начала координат через точку на линии общего выпуска. Очевидно, что этот угол растет до L2, после чего убывает. Это значит, что при 0< L< L2 средний продукт будет расти, тогда как при L2 < L < ∞ средний продукт будет снижаться. Следовательно, при L2 средний продукт достигнет максимума. Графически предельный продукт определяется тангенсом угла наклона касательной к линии общего выпуска. Максимального наклона касательная достигает в точке А (когда максимален и предельный продукт), после чего угол наклона начинает убывать, т.е. убывает и значение предельного продукта. В точке В углы наклонов касательной и луча, проведенного из начала координат, имеют одинаковый наклон. Это говорит о том, что при L2 значения среднего и предельного продуктов одинаковы, а линии, их описывающие, пересекаются.

Закон убывающей предельной производительности фактора утверждает, что чем больше единиц переменного фактора применяет фирма, тем меньше производительность каждой следующей единицы . Таким образом, предприятие должно точно знать, сколько единиц переменного ресурса ему следует использовать для достижения эффективности своей работы. В противном случае, если фирма наймет недостаточное число работников, то она «недопроизведет» продукцию, что, в конечном счете, приведет к недополучению прибыли.

15.Изокванта и предельная норма технической замены. Взаимозаменяемость факторов производства.

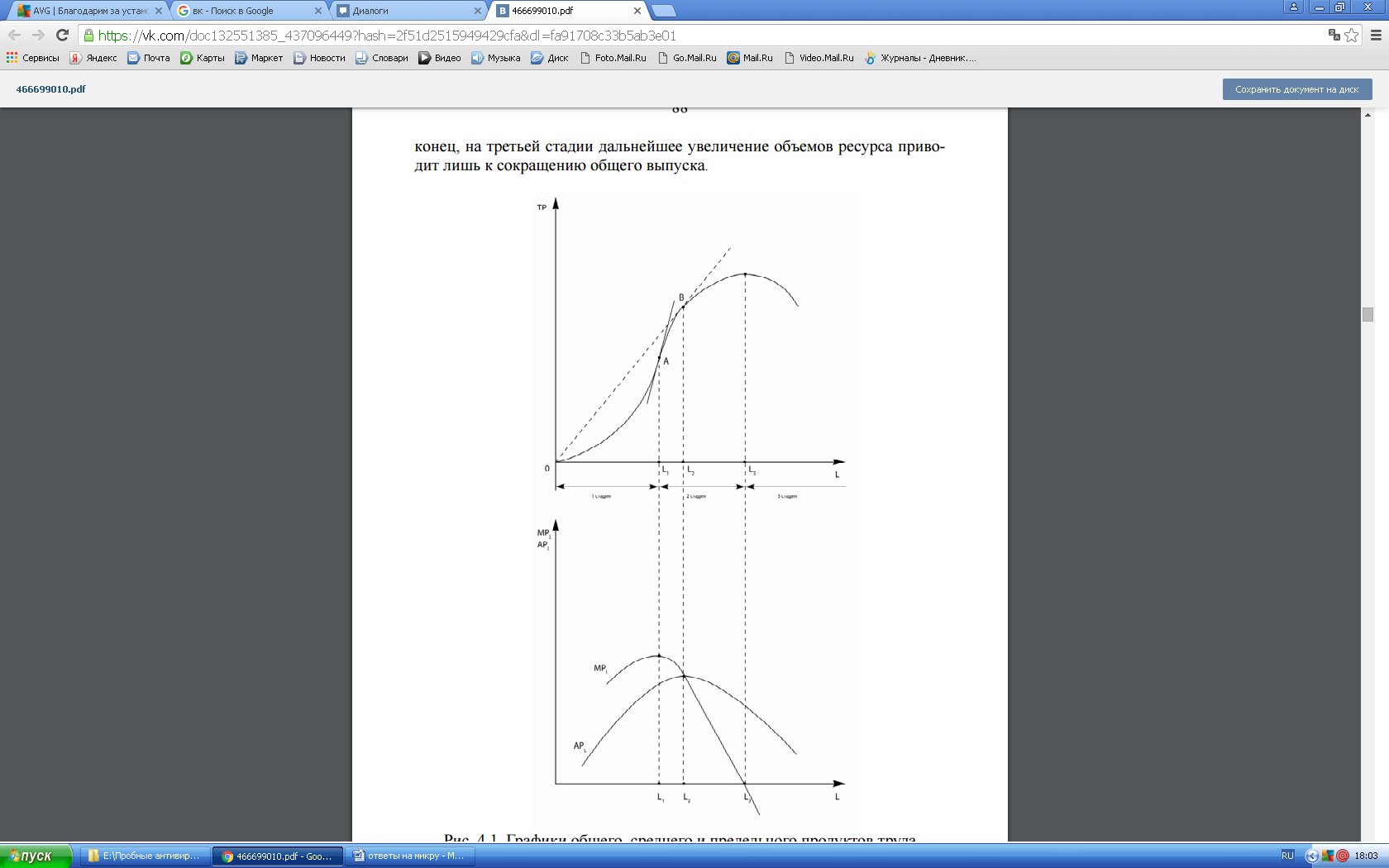

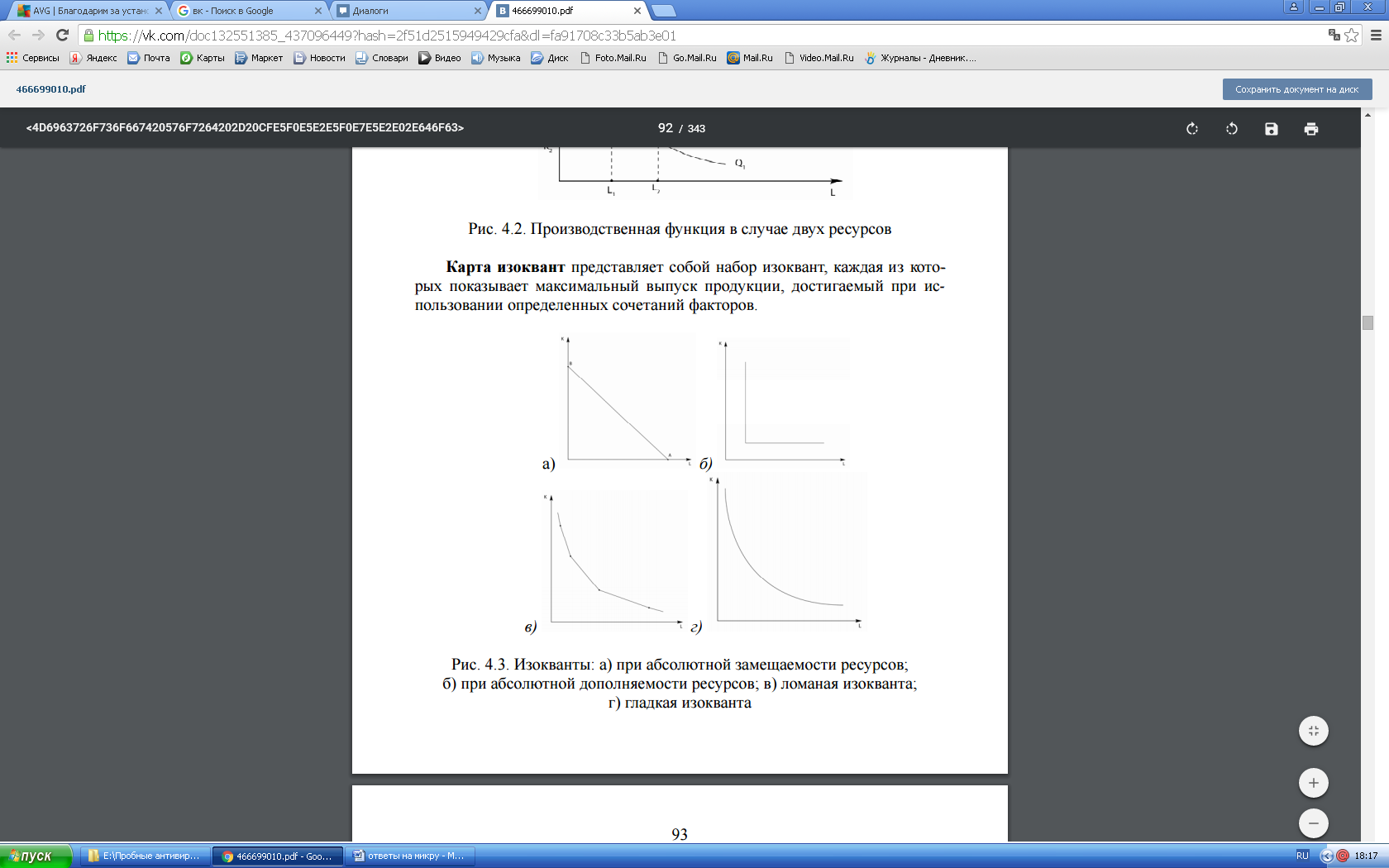

В длительном периоде все факторы производства рассматриваются как переменные. Для графического построения модели необходимо рассматривать динамику выпуска в зависимости от изменения двух переменных, а, следовательно, перед нами предстанет трехмерная система координат. Графиком производственной функции служит поверхность «холма», повышающаяся с ростом каждой из координат L и K. Переложить график на плоскость поможет горизонтальный срез «холма», объединяющий варианты производства, характеризующиеся фиксированным выпуском продукта при различных сочетаниях затрат первого и второго ресурсов. Если горизонтальное сечение поверхности «холма» изобразить отдельно на плоскости с координатами K и L, получится кривая, объединяющая такие комбинации затрат ресурсов, которые позволяют получить данный фиксированный объем выпуска продукта. Такая кривая получила название изокванты производственной функции. Изокванта (линия равного выпуска) – кривая, представляющая бесконечное множество комбинаций факторов производства (ресурсов), обеспечивающих одинаковый выпуск продукции. Изокванты имеют отрицательный наклон, выпуклы относительно начала координат, не пересекаются друг с другом. Чем дальше от начала координат расположена изокванта, тем больший объем выпуска она представляет. Зафиксировав объем выпуска продукта на другом уровне, мы получим другую изокванту той же самой производственной функции. Выполнив серию горизонтальных разрезов на различных высотах, получим так называемую карту изоквант – наиболее распространенное графическое представление производственной функции от двух аргументов. Карта изоквант представляет собой набор изоквант, каждая из которых показывает максимальный выпуск продукции, достигаемый при использовании определенных сочетаний факторов.

Изокванты могут иметь различные конфигурации в зависимости от того, каков характер взаимодействия факторов производства, что, в свою очередь, зависит от особенностей производства. На рис. 4.3а) линейная изокванта, описывающая абсолютную замещаемость ресурсов, когда соответствующий данной изокванте объем может быть произведен с применением только труда (точка А), или только капитала (точка В), или множества различных комбинаций ресурсов (все остальные точки этой линии). Изокванта на рис. 4.3б) описывает абсолютную дополняемость ресурсов, когда существует только один технически эффективный способ производства блага, соответствующий точке излома линии, тогда как все остальные комбинации технически эффективными не являются (например, чтобы вырыть яму, требуются рабочий и лопата; если рабочему дать две лопаты, к повышению производительности это не приведет). На рис. 4.3в) ломаная изокванта, которая предполагает лишь несколько технически эффективных способов производства, которым соответствуют сочетания ресурсов в точках излома. Изокванта на рис. 4.3г) описывает возможность непрерывного замещения ресурсов в определенных границах, за пределами которых замещение технически невозможно.

В качестве характеристик изокванты выделим: 1. Интенсивность применения различных ресурсов в определенном производственном процессе. Она определяется наклоном луча, проведен- ного из начала координат до интересующей нас точки на изокванте. Так, на рис. 4.2 производственный способ А1 более капиталоинтенсивен, чем способ А2. Очевидно, что здесь K1/L1 › K2/L2. Верхняя часть изокванты включает капиталоинтенсивные, тогда как нижняя – трудоинтенсивные производственные методы.