- •Вопросы

- •Экспериментальной и клинической

- •Физиологии

- •Сборник научных трудов, посвященный 100-летию со дня рождения Аринчина Николая Ивановича

- •Памяти н.И. Аринчина

- •Литература

- •Воспоминания о н.И. Аринчине Кириллова о.М.

- •Литература

- •Вклад члена-корреспондента нан беларуси, профессора н.И. Аринчина в разработку изобретений в области комплексного исследования сердечно-сосудистой системы

- •Литература

- •Ангиотензиотонография - один из первых инструментальных методов диагностики нарушений регионарного кровотока в

- •Литература

- •Использование метода ангиотензиотонографии н.И. Аринчина для изучения особенностей гемодинамики при сосудистых психозах Королева е.Г.

- •Литература

- •Здравосозидательный образ жизни студентов

- •Литература

- •Энергоинформационная организация кровотока и синхронизация функций в животном организме. Сердце как «даритель ритма жизни» (lebenszeitgeber)

- •Литература

- •Особенности реализации висцеральных защитных рефлекторных реакций при ишемии головного мозга у крыс Азев о.А., Тихонович о.Г., Поздняк л.В.

- •1Институт физиологии нан Беларуси,

- •2Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь

- •Литература

- •Показатели иммунореактивного инсулина в крови у детей Байгот с.И.

- •Литература

- •Содержание гастрина в сыворотке крови здоровых детей Байгот с.И.

- •Литература

- •Характер и механизмы структурных и функциональных особенностей центральной нервной системы половозрелых крыс, перенесших пренатальную гипоксию Беляева л.Е., Пендо л.В., Лигецкая и.В., Смирнова о.И.

- •Литература

- •Содержание стабильных метаболитов оксида азота в крови у детей с врожденными пороками средца при различном функциональном состоянии эндотелия

- •Литература

- •Влияние l-аргинина и сукцината на показатели цикла трикарбоновых кислот при хронической алкогольной интоксикацииБородинский а.Н., Разводовский ю.Е.

- •Аденилатциклазная система кардиомиоцитов при старении и действии факторов риска сердечно-сосудистых

- •1Международный государственный экологический университет имени а.Д. Сахарова,

- •2Белорусский государственный медицинский университет, Минск

- •Литература

- •Об участии аргиназы печени и мочевины крови в патогенезе эндотоксиновой

- •Литература

- •Об участии аргиназы печени и мочевины крови в процессах теплообмена и тепловой устойчивости при перегревании Висмонт а.Ф., Попутников д.М., Висмонт ф.И.

- •Литература

- •Зависимость тиреоидного статуса организма и температуры тела от состояния детоксикационной функции печени и выраженности эндотоксинемии Висмонт ф.И., Глебов а.Н., Жадан с.А.

- •Литература

- •Литература

- •Массы тела Волкова о.А.

- •Функциональные изменения эндотелия у детей с бронхиальной астмой Волкова о.А.

- •Литература

- •И при ортостазе Герасевич а.Н., Титаренко я.В.

- •Литература

- •Влияние внутривенного лазерного облучения крови на транспорт кислорода кровью у крысят после термического ожога Глуткин а.В., Зинчук Вл.В., Бондарева п.В.

- •Литература

- •Дисфункция эндотелия и кислородсвязывающие свойства крови у пациентов с инфарктом миокарда в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа Глуткина н.В.

- •Литература

- •Изучение острой токсичности двух противоаритмически-активных производных декагидрохинолина in silico Гончарук в.В., Бубен а.Л., Вдовиченко в.П., Станкевич п.Б., Коршак т.А., Козловский в.И.

- •Литература

- •Кровоснабжение желудочков сердца и створок-предсердно-желудочковых клапанов Горустович о.А.

- •Литература

- •Незаменимые аминокислоты плазмы крови у пациентов с сочетанием сахарного диабета и хронического гепатита с Гулинская о.В., Шейбак в.М., Цыркунов в.М.

- •Литература

- •Влияние тиреоидного статуса на стабильность мембран лизосом печени крыс в разные стадии стресс-реакции Гусакова е.А.

- •Литература

- •Влияние тиреоидного статуса на перекисное окисление липидов в печени и крови на разных стадиях стресс-реакции Гусакова е.А., Городецкая и.В.

- •Литература

- •Состояние коагуляционного гемостаза у крыс в условиях холемии Гуща а.В., Максимович н.Е.

- •Литература

- •Возможности определения выраженности стресса у пациентов со злокачественными

- •Полости Дубровщик о.И., Мармыш г.Г.

- •Литература

- •Влияние йодсодержащих гормонов щитовидной железы на напряженность общего адаптационного синдрома, вызванного действием стрессоров различной природы Евдокимова о.В., Городецкая и.В.

- •Литература

- •Влияние йодсодержащих тиреоидных гормонов на экспрессию ранних генов c-fosиc-junв миокарде крыс при стрессеЕвдокимова о.В.

- •Литература

- •Особенности зрения у девушек разных соматотипов Емельянчик ю.М., Любарская с.И.

- •Литература

- •Роль экологических и производственных факторов в формировании состояния здоровья женщин Есис е.Л.

- •Литература

- •Механизм питания межпозпозвонкового диска сегмента шейного отдела позвоночника при его движении Жарнова в.В., 2Жарнова о.А.

- •1Гродненский государственный университет им. Янки Купалы2Гродненский государственный медицинский университет, Гродно

- •Литература

- •Корреляции между вазомоторным ринитом и остеохондрозом шейного отдела позвоночника Жарнова в.В., 2Жарнова о.А.

- •1Гродненский государственный университет им. Янки Купалы2Гродненский государственный медицинский университет, Гродно

- •Литература

- •Опыт повышения квалификации по нормальной физиологии в странах снг Зинчук в.В., Балбатун о.А., Дорохина л.В., ЕмельянчикЮ.М., Лепеев в.О.

- •Литература

- •Эритропоэтин и гемоглобин: аспекты количества и качества Зинчук в.В., Глуткин с.В., Шульга е.В.

- •Литература

- •Особенности преподавания физиологии на медико-психологическом факультете Зинчук в.В., Шульга е.В., Балбатун о.А., Емельянчик ю.М.

- •Литература

- •Участие монооксида азота в кардиопротекторных эффектах мелатонина Казакевич в.Б., Полюхович г.С., Ермалицкая о.С., Глушко о.А.

- •Литература

- •Влияние церебролизина и производных пантотеновой кислоты на показатели системы глутатиона при окислительном стрессе 1Канунникова н.П., 1Башун н.З., 2Лукиенко е.П.,

- •Семенович д.С., 2Мойсеенок а.Г.

- •1Гродненский государственный университет им.Я.Купалы,

- •2Институт биохимии биологически активных соединений нанб, Гродно

- •Литература

- •Литература

- •Механизмы сосудорасширяющего эффекта атф в изолированном сердце и аорте морской свинки Козловский в.И., Зинчук в.В.

- •Литература

- •Динамика простой зрительно-моторной реакции у гребцов 13-18 лет Кондратенкова е.А., Мартусевич н. О.

- •Литература

- •Функциональные свойства эндотелия и оксидативный стресс при гломерулонефрите у детей Конюх е.А., Гуляй и.Э.

- •Литература

- •Психометрические характеристики эмоционального интеллекта и эмпатии у студентов-медиков Королёв п.М., Адамович и.В.

- •Литература

- •Использование гипоксического прекондиционирования при ишемических поражениях головного мозга Кузнецов в.И., Белявский н.Н., Солкин а.А.

- •Литература

- •Содержание церулоплазмина в плазме крови при длительном введении морфина Курбат м.Н., Гуляй и.Э., Алещик а.Ю.

- •Литература

- •Изменение активности no-синтаз влияет на тонус коронарных сосудов у крыс, адаптированных короткими стрессорными воздействиями Лазуко с.С., Шилин к.А., Яроцкая н.Н.

- •Литература

- •Лепеев в. О., Лепеева о.В., Балбатун о.А.

- •Литература

- •Особенности свойств памяти у студентов с различной академической успеваемостью Лисок е.С.

- •Литература

- •Роль зависимой от эндотелия дилатации сосудов в адаптации детей с высоким нормальным артериальным давлением к физической нагрузке Максимович н.А.

- •Литература

- •Уровень холестерола и триглицеридов в

- •Максимович е.Н.

- •Литература

- •Математический анализ кардиоритма в оценке степени тяжести демпинг-синдрома Мармыш г.Г., Дубровщик о.И.

- •Литература

- •Особенности утренней гимнастики для детей младшего дошкольного возраста Мартынюк н.С.

- •Литература

- •Наличие kell-антигена в крови доноров в зависимости от пола, группы крови и резус- принадлежности Маслова г. Т., Рудик т.В.

- •Литература

- •Влияние лерканидипина на кислородтранспортную функцию крови у пациентов cартериальной гипертензией в сочетании с бронхиальной астмойМатвейчик а.И., Ёрш и.Р.

- •Литература

- •Структура клеток купфера у пациентов с ко-инфекцией вич/вгс Матиевская н.В., Цыркунов в.М., Андреев в.П., Кравчук р.И.

- •Литература

- •Использование инновационных технологий при организации учебного процесса на кафедре нормальной физиологии Мельник с.Н., Мельник в.А.

- •Условиях эндотоксинемии и введения таурина в период плацентации Милош т.С.

- •Литература

- •Взаимосвязь качества жизни и показателей мышечной силы у пациентов с хронической сердечной недостаточностью 1Морголь а.С.,1 Слободская н.С., 1Кежун л.В., 2Гуж а.Г.

- •1Гродненский государственный медицинский университет,2Городская поликлиника №6, Гродно

- •Литература

- •Литература

- •Содержание химических элементов, про- и антиоксидантное состояние в крови у пациентов с лакунарным инфарктом мозга

- •1Нечипуренко н.И.,1Пашковская и.Д.,2Маслова г. Т.

- •Литература

- •Динамика эффектов морфина в отношении уровней серосодержащих соединений плазмы крови при его однократном введении Новогродская я.И.

- •Литература

- •Использование пальцевого индекса при исследовании психологического статуса Орехов с.Д., Дорохина л.В., Копать а.Е.

- •Литература

- •Оксидативный стресс как индуктор рецидивирования гиперплазии эндометрия у женщин детородного возраста

- •Павловская м.А., 1Гутикова л.В.,2Величко м.Г.

- •Изучение особенностей восприятия информации студентами в контексте личностно-ориентированного подхода к обучению на кафедре патофизиологии Пендо л.В., Жизневская н.Г., Беляева л.Е.

- •Литература

- •Литература

- •Магнитные свойства клеток при культивировании 1Петрова е.А.,1Терпинская т.И.,2Жолудь а.М.,2Кашевский б.Э.

- •1Институт физиологии нан Беларуси, Минск,

- •2Институт тепло- и массообмена имени а.В. Лыкова нан Беларуси,

- •Литература

- •Влияние стресса экзаменационной ситуации на функциональное состояние организма студентов Питкевич э.С., Макарова н.А.

- •Литература

- •Факторы, влияющие на выраженность эндотелиальной дисфункции, у пациентов с подагрой Пицко д.В., Дорошенко е.М.

- •Литература

- •Об участии p2 рецепторов гипоталамуса в механизмах терморегуляции при лихорадкеПопутников д.М., Меленчук е.В.

- •Литература

- •Эффекты аминокислотных композиций на основе аруц, таурина и триптофана при экспериментальном алкоголизме Разводовский ю.Е., Смирнов в.Ю., Дорошенко е.М.

- •Литература

- •Гемодинамики Рубахова в.М.

- •Литература

- •Влияние острого и хронического стресса на поведение мышей в тесте «открытое поле» Сандаков д.Б., Иванова е.А.

- •Литература

- •Адренергические механизмы препятствуют активации серотонинореактивных структур, усиливающих моторику верхних отделов желудочно-кишечного тракта

- •1Российский университет дружбы народов, Москва

- •2Российский национальный исследовательский медицинский

- •Литература

- •Потребление основных пищевых нутриентов, витаминов и минералов женщинами с артериальной гипертензией Слободская н.С., Янковская л.В.

- •Литература

- •Особенности течения гестационного процесса при артериальной гипертензии Смирнова т.Л., Карпенко т.В., Силкина л.В.

- •Литература

- •Функционирование щитовидной железы при беременности в условиях природного йододефицита при его коррекции различными методами

- •Смолей н.А., 1Гутикова л.В.,2Зверко в.Л.

- •1Гродненский государственный медицинский университет, Гродно2Гродненский областной клинический перинатальный центр, Гродно

- •Литература

- •Состояние прооксидантно- антиоксидантного баланса крови при различных типах прерывистой алкогольной интоксикации Степуро т.Л., Гуляй и.Э., Шалесная с.Я., Алещик а.Ю.

- •Литература

- •Анализ особенностей питания детей с различной йодной обеспеченностью Тихон н.М., Ляликов с.А.

- •Литература

- •Способ оценки индивидуальной йодной обеспеченности Тихон н.М., Ляликов с.А.

- •Литература

- •Мансур Нумман

- •Литература

- •Литература

- •Типом саморегуляции кровообращения Трифонов в.В.

- •Литература

- •Коррекция препаратом «азелликапс-вита» дисфункции эндотелия у крыс cишемией головного мозга Троян э.И., Максимович н.Е.

- •Литература

- •Влияние высокоинтенсивного импульсного магнитного поля и эффекторов блокады метаболизма на саркому м-1 Федорова е.В., Манина е.Ю., Калиновская е.И., ПавловецЛ.В., Благун е.В., Муравьев в.Ф.

- •Литература

- •Литература

- •Формирование спонтанной активности восходящей ободочной кишки и блуждающего нерва крыс под влиянием длительного приема линкомицина Хруш х.А., Руткевич с.А.

- •Литература

- •Особенности структуры заболеваемости с временной утратой трудоспособности врачебного персонала Хурс о.В.

- •Литература

- •Свободные аминокислоты плазмы и энтероцитов толстого кишечника: общее и различие Шейбак в.М., Николаева и.В., Павлюковец а.Ю., Смирнов в.Ю.

- •Литература

- •Заслуженной методике - второе дыхание Эйсмонт к.А., Станько д.Э., Герасимчик е.В., Кузьмич и.П., Жур м.А., Кита м.Г.

- •Литература

- •Юшкевич п.Ф.

- •Литература

- •Дисфункция эндотелия, показатели липидограммы и активность ренина плазмы у женщин с артериальной гипертензией Янковская л.В, Кежун л.В.

- •Литература

- •Взаимосвязь функции эндотелия сосудов с показателями кальций-фосфорного обмена у женщин с артериальной гипертензией Янковская л.В., Снежицкий в.А., Ляликов с.А., Слободская н.С., Кежун л.В.

- •Литература

- •Содержание

- •Подписано в печать 06.02.2014.

- •Литература

Литература

Sannerstedt R. Modification du schema hemodinamique pouries differents types d'hypertension // Triangle. - 1970. - Vol. 9, № 8. - Р. 293-298.

Jandova R., Widimsky J., Ressl J. Гемодинамика больных ювенальной гипертонией во время покоя и при нагрузке // Cor et vasa. - 1980. - Vol. 22, № 5. - Р. 22-31.

Chan N.P., Safar M.E., Weis G.A. et al. Relationships between cardiac output, heart rate and blood volume in essential hypertension // Clin. Sei. Mol. Med. - 1978. - Vol. 54. - Р. 1975-180.

Мазо Р.Э. О клинике и патогенезе первичной артериальной гипертензии // Педиатрия. - 1981. - № 3. - С.48-50.

Шхвацабая И.К., Константинов Е.Н., Гундаров И.Л. О новом подходе к пониманию гемодинамической нормы // Кардиология. - 1981. - Т. 21, № 3. - С. 10-14.

Аринчин Н.И., Кулаго Г.В. Гипертоническая болезнь как нарушение саморегуляции кровообращения // Мн.: Нвука iтэхшка. - 1969. -104 с.

Аринчин Н.И. Проблемы тензии и тонии в норме и патологии кровообращения // Физиология человека. - 1978. - Т. 4, № 3. - С. 426-435.

Grodins F.S. Integrative cardivascular physiology: a mathematical syntesis of cardiac and blood vessels hemodynamics // Quarterly Rev. Biol. - 1959. - Vol. 34, № 2. - Р. 93-116.

Guyton A.C. Circulatory physiology: Cardiac output and its regulation // Philadelphia; London: Saunders. - 1963. - 404 p.

Лищук В.А. Математическая теория кровообращения // М.: Медицина. - 1991. - 256 с.

Аринчин Н.И., Петров С.В., Сенько В.В. О некоторых причинно-следственных отношениях при формировании типов саморегуляции кровообращения // Весщ Акадэми Навук Беларусь Сер. 61 - ял. навук. - 1996. - № 2. - С. 95-99.

Магнитные свойства клеток при культивировании 1Петрова е.А.,1Терпинская т.И.,2Жолудь а.М.,2Кашевский б.Э.

1Институт физиологии нан Беларуси, Минск,

2Институт тепло- и массообмена имени а.В. Лыкова нан Беларуси,

Минск

Введение. Исследование связи функциональных свойств клетки с ее морфологическими, химическими и физическими параметрами является основой для разработки новых методов клеточной биологии. В частности, характеристиками клетки, которые на сегодняшний день мало изучены, являются ее магнитные характеристики. Клетки, как и другие частицы, обладают магнитной восприимчивостью, обусловленной химическим составом и молекулярным состоянием образующих их соединений и внутриклеточных структур. На примере эритроцитов показано, что патологические изменения этих клеток, происходящие при заражении малярийным плазмодием, вызывают изменения их магнитных свойств, обусловленные состоянием гемоглобина [2]. Нами ранее показано, что одним из признаков наличия опухоли в организме экспериментального животного является изменение магнитной характеристики ядросодержащих клеток селезенки [3].

Цель: изучение магнитных свойств культивируемых клеток и исследование связи магнитных характеристик клеточной популяции со степенью митотической активности.

Методы исследования. Использовали клетки линии А549 (рак легкого человека) и иммортальные фибробласты человека (ИФ), полученные в Институте цитологии и генетики НАН Беларуси. Клетки пассировали и снимали для экспериментов на

й, 3-й (логарифмическая фаза) и 7-й день (стационарная фаза) [4]. К 6-7-му дню культуры достигали 100% конфлюэнтности.

Для количественной характеристики магнитных свойств клеток определяли их магнитофоретическую подвижность (МП) и относительную магнитную восприимчивость (ОМВ) по методу, описанному в [1]. Клетки из этих же проб фиксировали 80% этанолом и хранили при -20°С. Количество ДНК определяли с использованием красителя DAPI на проточном цитофлуориметре FACS Canto II. Распределение клеток по фазам клеточного цикла (G0 и G1; S; G2 и M) анализировали с помощью программы ModFitLT и рассчитывали соотношение клеток, находящихся в фазах G0 и G1, к клеткам, находящимся в фазах G2 и М клеточного цикла (соотношение G1/G2).

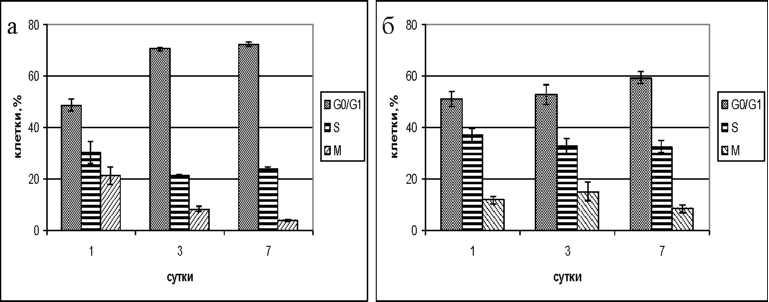

Результаты и их обсуждение. Исследуемые культуры различались по скорости роста. Клетки линии А549 быстро пролиферировали уже в первые сутки после пересева (лог-фаза), а культуры ИФ в первый день находились в лаг-фазе. При культивировании клеток пролиферативная активность снижалась по мере увеличения плотности слоя (рис. 1).

Рисунок

1 -

Распределение клеток линии А549 (а) и ИФ

(б) по фазам клеточного цикла при

культивировании (M±SD)

Так, с 1 по 7 сутки возрастало количество клеток А549 в фазах G0 и G1 с 48,7±2,4% до 72,2±0,8%, падала активность синтеза ДНК в клетках (30,0±4,3 и 24,0 ±0,6%, соответственно), и более чем в 5 раз снижалось количество клеток в фазах G2 и M (с 21,4±3,4% до 3,8±0,4%), во всех случаях - р<0,05. Аналогичная закономерность в изменении соотношения клеток с различным содержанием ДНК выявлена и для линии ИФ (рис. 1б). На 7-е сутки достоверно возрастало до 59±2,5% содержание клеток в фазах G0 (покоящихся) и G1 по сравнению с 1 -ми и 3-ми сутками

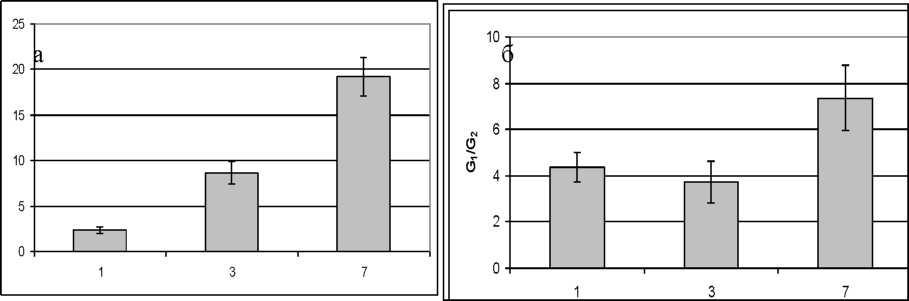

(51,0±3,7 и 53±3,0%, соответственно). Число клеток в G2 и M фазах составляло 11,9±1,5% на 1-е сутки и снижалось к 7-м суткам до 8,3±1,5% (р<0,05). При этом содержание клеток, находящихся в синтетической фазе, существенно не изменялось. Увеличение соотношения G1/G2, характеризующего пролиферативную активность культур, свидетельствовало о снижении интенсивности клеточного деления (рис. 2).

Рисунок

2 -

Соотношение G1/G2

А549 (а) и ИФ (б) на 1-е, 3-и и 7-е сутки роста

Для

линии А549 зависимость пролиферативной

активности от стадии культивирования

была ярко выражена и проявлялась уже к

3-м суткам после пересева, в то время как

в культуре ИФ торможение пролиферации

наблюдалось к 7-м суткам и было выражено

в меньшей степени. По мере роста культур

магнитные характеристики клеточной

популяции сдвигались в область

положительных значений (рис. 3).

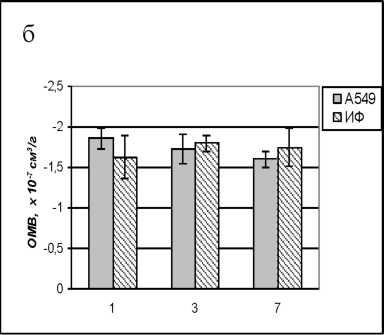

Рисунок 3 - Магнитофоретическая подвижность (а) и относительная магнитная восприимчивость клеток (б) клеток линии А549 и ИФ на 1-е, 3-и и 7-е сутки роста (р<0,05)

МП в обоих случаях возрастала от 1 к 7-му дню культивирования (рис. 3а). Так, МП клеток А549 составляла -

96.0,12 на 1-й день, -0,76±0,14 и -0,69±0,05х10-14 сек/г на 3-й и 7-й день, соответственно, т.е. клетки становились более парамагнитными. МП культур ИФ изменялась от -1,18±0,22 на 1е сутки, до -1,04±0,07 к 3-м и -0,97±0,06 х10-14 сек/г к 7-м суткам.

ОМВ в первый день роста культуры А549 составила - 1,86±0,12, на 3-й -1,73±0,18, а на 7-й день роста -1,6±0,1х10-7 см3/г (рис. 3а). ОМВ культур ИФ на 1-е сутки составляла - 1,63±0,26, на 3-е стуки -1,8±0,1, а на 7-е сутки -1,75±0,29 х10-7 см3/г (рис. 3б). Выявлена зависимость магнитных свойств клеток А549 от фазы клеточного цикла. Сильная коррелятивная связь обнаружена между соотношением G1/G2 с ОМВ, а также с МП (коэффициенты корреляции по Спирмену R=0,68 (р<0,05) и R=0,79 (р<0,01), соответственно). Для культуры ИФ также выявлена тенденция к изменению магнитных характеристик в сторону более парамагнитных значений при снижении пролиферативной активности. Однако для этих клеток изменения в соотношении G1/G2 и изменения магнитных свойств по мере роста были выражены слабее, чем для А549.

Выводы. Снижение в ходе культивирования пролиферативной активности клеток сопровождается изменением их магнитных свойств. Клетки становятся более парамагнитными: возрастает их магнитофоретическая

подвижность и относительная магнитная восприимчивость.