- •МАТЕМАТИКА

- •ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

- •ВВЕДЕНИЕ

- •Раздел. I. ЛИНЕЙНАЯ АЛГЕБРА

- •Тема 1. Линейная алгебра

- •1.1. Вычисление определителей

- •1.1.1. Вопросы для самостоятельного изучения

- •1.1.1.1. Определения

- •1.1.1.2. Свойства определителей

- •1.1.2. Контрольные вопросы

- •1.2. Действия над матрицами

- •1.2.1. Вопросы для самостоятельного изучения

- •1.2.1.1. Действия над матрицами

- •1.2.1.2. Обратная матрица

- •1.2.1.3. Ранг матрицы

- •1.2.2. Контрольные вопросы

- •1.3. Решение систем линейных алгебраических уравнений

- •1.3.1. Вопросы для самостоятельного изучения

- •1.3.1.1. Метод Крамера решения систем линейных уравнений

- •1.3.1.2. Матричный метод решения систем линейных уравнений

- •1.3.1.3. Метод Гаусса

- •1.3.1.5. Теорема Кронекера–Капели

- •1.3.2. Контрольные вопросы

- •1.3.3. Практическое задание для самостоятельной работы

- •Тема 2. Векторная алгебра

- •2.1. Векторы. Линейные операции над векторами

- •2.1.1. Вопросы для самостоятельного изучения

- •2.1.1.1. Определения

- •2.1.1.2. Линейные операции над векторами

- •2.1.1.3. Координаты вектора, линейные операции над векторами в координатах

- •2.1.1.4. Линейные операции над векторами в координатах

- •2.1.1.5. Деление отрезка в данном отношении

- •2.1.2. Контрольные вопросы

- •2.2. Произведения векторов

- •2.2.1. Вопросы для самостоятельного изучения

- •2.2.1.1. Скалярное произведение векторов

- •2.2.1.2. Векторное произведение векторов

- •2.2.1.3. Смешанное произведение векторов

- •2.2.2. Контрольные вопросы

- •2.3. Комплексные числа

- •2.3.1. Вопросы для самостоятельного изучения

- •2.3.1.1. Определения

- •2.3.1.2. Правила арифметических действий над комплексными числами в алгебраической форме

- •2.3.1.3. Тригонометрическая форма комплексного числа

- •2.3.1.4. Показательная форма комплексного числа. Формула Эйлера

- •2.3.1.5. Действия над комплексными числами в показательной форме

- •2.3.2. Контрольные вопросы

- •2.3.3. Практическое задание для самостоятельной работы

- •Тема 3. Аналитическая геометрия

- •3.1. Основные задачи аналитической геометрии

- •3.1.1. Вопросы для самостоятельного изучения

- •3.1.2. Контрольные вопросы

- •3.2. Кривые второго порядка

- •3.2.1. Вопросы для самостоятельного изучения

- •3.2.2. Контрольные вопросы

- •3.2.3. Практическое задание для самостоятельной работы

- •Раздел. II. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

- •Тема 4. Предел функции

- •4.1. Элементы теории множеств. Понятие функции

- •4.1.1. Вопросы для самостоятельного изучения

- •4.1.1.1. Элементы теории множеств

- •4.1.1.2. Операции над множествами

- •4.1.1.3. Отображение множеств. Мощность множества.

- •4.1.1.4. Употребление математической символики. Кванторы общности, существования и единственности

- •4.1.1.5. Числовые множества

- •4.1.1.6. Подмножества множества (интервалы)

- •4.1.1.7. Окрестность точки

- •4.1.1.8. Понятие функции

- •4.1.1.9. Элементарные функции, свойства функции

- •4.1.1.10. Четность, нечетность.

- •4.1.2. Контрольные вопросы

- •4.2. Теория пределов

- •4.2.1. Вопросы для самостоятельного изучения

- •4.2.1.1. Числовая последовательность

- •4.2.1.2. Предел числовой последовательности

- •4.2.1.3. Бесконечно малые и бесконечно большие функции

- •4.2.1.4. Предел функции

- •4.2.1.5. Сравнение бесконечно малых функций

- •4.2.1.6. Замечательные пределы

- •4.2.2. Контрольные вопросы

- •4.3. Предел и непрерывность функции

- •4.3.1. Вопросы для самостоятельного изучения

- •4.3.1.1. Односторонние пределы

- •4.3.1.2. Необходимое и достаточное условие существования предела

- •4.3.1.3. Непрерывность функции

- •4.3.1.4. Точки разрыва и их классификация

- •4.3.1.5. Свойства непрерывных функций

- •4.3.2. Контрольные вопросы

- •4.3.3. Практическое задание для самостоятельной работы

- •Тема 5. Дифференциальное исчисление

- •5.1. Вычисление производных

- •5.1.1. Вопросы для самостоятельного изучения

- •5.1.1.1. Производная функции

- •5.1.1.2. Правило дифференцирования по шагам

- •5.1.1.3. Геометрический смысл производной.

- •5.1.1.4. Правила и формулы дифференцирования

- •5.1.1.5. Таблица производных:

- •5.1.1.6. Производная сложной функции

- •5.1.1.7. 1. Логарифмическое дифференцирование

- •5.1.1.8. Производные высших порядков

- •5.1.1.9. . Дифференциал функции, его свойства

- •5.1.2. Контрольные вопросы

- •5.1.3. Практическое задание для самостоятельной работы

- •5.2. Исследование функций на экстремумы и интервалы монотонности

- •5.2.1. Вопросы для самостоятельного изучения

- •5.2.1.1. Условия возрастания и убывания функции

- •5.2.1.2. Точки экстремума функции, необходимое условие экстремума

- •5.2.1.3. Первый достаточный признак экстремума функции

- •5.2.1.4. Схема исследования функции на возрастание, убывание и экстремумы

- •5.2.1.5. Второй достаточный признак экстремума функции

- •5.2.1.6. Второй способ исследования функции на экстремум

- •5.2.1.7. Наибольшее и наименьшее значения функции на отрезке

- •5.2.1.8. Выпуклость, вогнутость графика функции

- •5.2.1.9. Точки перегиба. Необходимое и достаточное условие перегиба.

- •5.2.1.10. Исследование функции на выпуклость, вогнутость, точки перегиба

- •5.2.1.11. Асимптоты графика функции

- •5.2.1.12. Общая схема исследования функции

- •5.2.2. Контрольные вопросы

- •5.3. Исследование функций двух переменных

- •5.3.1. Вопросы для самостоятельного изучения

- •5.3.1.1. Экстремумы функции двух переменных, необходимое условие экстремума

- •5.3.1.2. Достаточные условия экстремума

- •5.3.2. Контрольные вопросы

- •5.3.3. Практическое задание для самостоятельной работы

- •Тема 6. Интегральное исчисление

- •6.1. Решение задач на нахождение неопределенных интегралов. Нахождение неопределенных интегралов различными методами

- •6.1.1. Вопросы для самостоятельного изучения

- •6.1.1.1. Неопределенный интеграл

- •6.1.1.2. Свойства неопределенного интеграла

- •6.1.1.3. Таблица интегралов

- •6.1.1.4. Метод интегрирования по частям

- •6.1.1.5. Рациональные дроби

- •6.1.1.6. Интегрирование простейших рациональных дробей

- •6.1.1.7. Интегрирование рациональных дробей

- •6.1.1.8. Метод замены переменной (метод подстановки)

- •6.1.1.9. Интегрирование иррациональных выражений

- •6.1.2. Контрольные вопросы

- •6.2. Вычисление определенных интегралов. Приложения определенного интеграла. Исследование сходимости несобственных интегралов

- •6.2.1. Вопросы для самостоятельного изучения

- •6.2.1.1. Определение определенного интеграла

- •6.2.1.2. Свойства определенного интеграла:

- •6.2.1.3. Вычисление определенного интеграла, физические приложения определенного интеграла

- •6.2.1.4. Интегрирование по частям в определенном интеграле

- •6.2.1.5. Формула замены переменной в определенном интеграле

- •6.2.1.6. Приложения определенного интеграла

- •6.2.1.7. Площадь плоской фигуры

- •6.2.1.8. Объем тела вращения

- •6.2.1.9. Несобственные интегралы с бесконечным верхним пределом интегрирования

- •6.2.2. Контрольные вопросы

- •6.2.3. Практическое задание для самостоятельной работы

- •7.1. Сходимость знакоположительных рядов

- •7.1.1. Вопросы для самостоятельного изучения

- •7.1.1.1. Числовой ряд, сумма ряда, свойства рядов

- •7.1.1.2. Необходимый признак сходимости ряда

- •7.1.1.3. Признаки сходимости знакоположительных рядов

- •7.1.2. Контрольные вопросы

- •7.2. Исследование сходимости знакочередующихся рядов

- •7.2.1. Вопросы для самостоятельного изучения

- •7.2.1.1. Знакочередующиеся ряды, признак Лейбница

- •7.2.1.2. Признак абсолютной сходимости знакопеременного ряда

- •7.2.1.3. Схема исследования знакочередующихся рядов на сходимость

- •7.2.2. Контрольные вопросы

- •Тема 8. Функциональные ряды

- •8.1. Нахождение интервала и радиуса сходимости степенных рядов

- •8.1.1. Вопросы для самостоятельного изучения

- •8.1.1.1. Функциональные ряды

- •8.1.1.2. Область сходимости степенного ряда

- •8.1.1.3. Схема нахождения области сходимости степенного ряда

- •8.1.1.4. Ряд Тейлора

- •8.1.1.5. Разложение основных элементарных функций в степенные ряды

- •8.1.2. Контрольные вопросы

- •8.1.3. Практическое задание для самостоятельной работы

- •Раздел. IV. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА

- •Тема 9. Численные методы

- •9.1. Нахождение корней уравнений итерационным методом

- •9.1.1. Вопросы для самостоятельного изучения

- •9.1.1.1. Постановка задачи

- •9.1.1.2. Графический метод

- •9.1.1.3. Отделение корней

- •9.1.1.4. Метод деления отрезка пополам

- •9.1.1.5. Метод хорд

- •9.1.1.6. Метод итераций

- •9.1.1.7. Достаточное условие применимости метода итераций

- •9.1.2. Контрольные вопросы

- •9.2. Примеры численного интегрирования

- •9.2.1. Вопросы для самостоятельного изучения

- •9.2.1.1. Формулы прямоугольников

- •9.2.1.2. Формула трапеций

- •9.2.1.3. Формула Симпсона

- •9.2.2. Контрольные вопросы

- •9.3. Примеры численного интерполирования

- •9.3.1. Вопросы для самостоятельного изучения

- •9.3.1.1. Интерполяционная формула Лагранжа

- •9.3.1.2. Интерполяционная формула Ньютона

- •9.3.1.3. Линейное интерполирование

- •9.3.2. Контрольные вопросы

- •Раздел. V. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

- •Тема 10. Случайные события

- •10.1. Задачи на вычисление классической вероятности и относительной частоты

- •10.1.1. Вопросы для самостоятельного изучения

- •10.1.1.1. Случайные события

- •10.1.1.2. Определение вероятности события

- •10.1.1.3. Теоремы сложения и умножения. Условная вероятность

- •10.1.1.4. Формула полной вероятности и формула Байеса

- •10.1.2. Контрольные вопросы

- •Тема 11. Случайные величины

- •11.1. Законы распределения случайной величины

- •11.1.1. Вопросы для самостоятельного изучения

- •11.1.1.1. Случайные величины

- •11.1.1.2. Дискретная случайная величина

- •11.1.1.3. Непрерывная случайная величина

- •11.1.1.4. Нормальный закон распределения случайной величины

- •11.1.1.5. Биномиальный закон распределения. Формула Бернулли

- •11.1.2. Контрольные вопросы

- •Тема 12. Математическая статистика

- •12.1. Методы математической статистики

- •12.1.1. Вопросы для самостоятельного изучения

- •12.1.1.1. Случайная выборка из генеральной совокупности, ее табличное представление

- •12.1.1.2. Графическое представление случайной выборки

- •12.1.1.3. Точечные и интервальные оценки

- •12.1.1.4. Проверка статистических гипотез

- •12.1.2. Контрольные вопросы

- •12.1.3. Практическое задание для самостоятельной работы

- •РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

РАЗДЕЛ. IV. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МАТЕМАТИКА |

|

Тема 9. Численные методы |

|

9.1. Нахождение корней уравнений итерационным методом |

|

9.1.1. Вопросы для самостоятельного изучения |

|

9.1.1.1. Постановка задачи |

|

Всякое уравнение с одной неизвестной можно записать в виде |

|

f (x) = 0 . |

(30) |

Если функция f (x) является полиномом (многочленом), то уравнение называ-

ется алгебраическим. Если степень этого полинома выше четвертой, то формул, записывающих в явном виде решение такого уравнения не существует. Еще хуже обстоит дело с уравнениями, не являющимися алгебраическими (такие уравнения называются трансцендентными). Точные решения таких уравнений удается найти лишь в некоторых частных случаях.

В связи с этим возникает задача об отыскании приближенного решения уравнения (30). Данная задача ставится одним из следующих способов.

1) |

Вычислить корень с заданной абсолютной погрешностью ε. Иначе |

||||

говоря, если x – корень уравнения, то требуется найти число x0 , такое, что |

|

||||

|

|

x − x0 |

|

≤ ε. |

(31) |

|

|

|

|||

2) |

Найти приближенное значение корня x0 , удовлетворяющее урав- |

||||

нению с заданной точностью ε. Это означает, что должно выполняться нера-

венство |

|

|||

|

f (x0 ) |

|

≤ ε. |

(32) |

|

|

|||

Указанные две постановки неравносильны. Значение |

x0 может быть |

|||

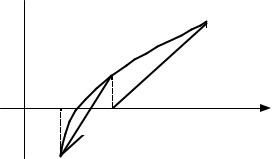

близко корню (выполнено условие (31)), а значение функции при этом будет большой (условие (32) не удовлетворяется) (см. рис. 9.1.1,а). Возможна и противоположная ситуация (см. рис. 9.1.1,б). Ясно, что здесь играет роль крутизна

графика функции.

120

y |

а) |

y |

б) |

x |

ε |

|

|

|

|

ε |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

||||

0 |

x0 |

x |

0 |

x |

x0 x |

||

РИС. 9.1.1

Первая постановка задачи в большинстве случаев более естественна, чем вторая. Поэтому в дальнейшем мы будем иметь в виду первую постановку задачи.

Рассмотрим теперь некоторые методы приближенного решения уравне-

ний.

9.1.1.2. Графический метод

Если требуется отыскать корни уравнения (30) с небольшой точностью, то можно поступить следующим образом. Построить график функции y = f (x) и

найти точки пересечения его с осью x , которые дадут значения корней уравнения.

В том случае, когда график функции y = f (x) построить сразу не удается,

иногда делают иначе. Решаемое уравнение (30) преобразуют к виду

ϕ(x) = ψ(x)

так, чтобы графики функций y = ϕ(x) и y = ψ(x) были по возможности проще.

Тогда корни уравнения находятся как абсциссы точек пересечения этих двух графиков.

9.1.1.3. Отделение корней

Большинство приближенных методов не позволяет находить все корни уравнения сразу, они применяются к каждому корню в отдельности. Поэтому первая задача, возникающая при решении уравнения, состоит в том, чтобы узнать, сколько корней имеет уравнение, и для каждого из них (по крайней мере,

121

для тех, которые надо отыскать) найти интервал, на котором кроме этого корня нет других корней. Эта задача называется задачей отделения корней уравне-

ния.

Практически самый простой способ отделения корней – графический (см. п. 9.1.1.2). При этом, поскольку в дальнейшем значение корня предполагается уточнять, то графики можно строить достаточно схематично.

При решении задачи об отделении корней часто используется следующая теорема.

Если на отрезке [x1, x2 ] функция f (x) непрерывна и на концах его имеет значения разных знаков, то на этом отрезке имеется корень (возможно не один) уравнения f (x) = 0 . Если, кроме того, функция f (x) дифференцируема и f ′(x)

сохраняет знак на всем отрезке, то на этом отрезке имеется единственный корень.

9.1.1.4. Метод деления отрезка пополам

Пусть корень уравнения отделен отрезком [x1, x2 ]. Будем считать, что функция f (x) непрерывна на этом отрезке и значения функции на концах от-

резка имеют разные знаки ( f (x1) f (x2 ) < 0 ). Требуется сузить отрезок так, что-

бы корень содержался в новом суженном отрезке.

Самый простой способ для этого состоит в следующем. Найдем середину отрезка x3 = x1 +2 x2 и вычислим f (x3 ) . Если f (x1) f (x3 ) < 0 , то корень лежит

на отрезке [x1, x3 ] , а если f (x2 ) f (x3 ) < 0, то – на отрезке [x3 , x2 ]. Таким образом, мы вдвое уменьшили длину отрезка, отделяющего корень.

Найдя середину нового отрезка и определив знак функции в ней, мы уменьшим длину отрезка еще в два раза. Очевидно, продолжая эту процедуру многократно, можно сделать длину отрезка, заключающего корень, сколь угодно малой, то есть вычислить корень, удовлетворяющий условию (31) с любой степенью точности ε.

122

Описанный метод деления отрезка пополам (метод бисекции) доста-

точно трудоемок. Дальше мы рассмотрим методы, которые делают процесс приближения к корню более целенаправленным и менее трудоемким.

9.1.1.5. Метод хорд

Пусть выполняются следующие условия:

1)функция f (x) непрерывна на отрезке [a,b] ;

2)на концах отрезка функция принимает значения противоположных зна-

ков;

3) производные f ′(x) и f ′′(x) являются знакопостоянными функциями во всех точках отрезка [a,b] .

Последнее условие означает, что функция f (x) монотонна и график ее на всем отрезке либо выпуклый, либо вогнутый.

Из этих условий, в частности, вытекает, что на отрезке содержится единственный корень уравнения f (x) = 0 .

Суть метода хорд состоит в следующем.

Корень уравнения – это абсцисса точки пересечения графика функции y = f (x) с осью x. Приближенное значение корня можно получить, заменив график функции на рассматриваемом отрезке [a,b] хордой, соединяющей его концы (рис. 9.1.2).

y

|

x |

|

|

a |

b(2) b(1) = x0 |

b |

x |

РИС. 9.1.2

Найдем это приближенное значение корня x0 . Хорда – это прямая линия,

проходящая через точки (a, f (a)) и (b, f (b)). Тогда ее уравнение имеет вид

123