- •Профилактика стоматологических заболеваний

- •Предисловие

- •Глава 1. Введение в курс профилактики

- •Глава 2. Общие вопросы профилактики стоматологических заболеваний Структура стоматологической помощи в Украине

- •Современная структура детской стоматологической службы

- •Стоматологический инструментарий, используемый при проведении профилактики стоматологических заболеваний

- •Профилактика внутрибольничных инфекций и профессиональных заражений персонала учреждений стоматологического профиля

- •Основные правила работы медицинского персонала лпу стоматологического профиля

- •Профилактика внутрибольничных инфекций в отделениях лечебно-профилактических учреждений стоматологического профиля

- •Глава 3. Развитие, биология и физиология ротовой полости Этапы развития челюстно-лицевой области, формирования зубов, слизистой оболочки полости рта и пародонта

- •Развитие зубов

- •Периоды развития зуба

- •Клиническое значение нарушений амелогенеза

- •Сроки прорезывания зубов, формирование корней временных и постоянных зубов

- •Сроки прорезывания временных зубов

- •Особенности строения временных и постоянных зубов

- •Строение и физиология эмали зубов

- •Строение и физиология пародонта

- •Защитные механизмы полости рта

- •Гуморальные факторы неспецифической резистентности

- •Гуморальные факторы специфического иммунитета

- •Функциональная анатомия височно-нижнечелюстного сустава в возрастном аспекте

- •Функция жевательных мышц

- •Объективное исследование

- •Осмотр стоматологического больного

- •Глава 4. Обследование стоматологического больного

- •Методика записи зубной формулы

- •Глава 5. Эпидемиология стоматологических заболеваний Методика обследования стоматологического статуса по воз

- •Последовательность заполнения карты воз

- •Общая информация

- •Челюстно-лицевые деформации

- •Состояние пародонта

- •Критерии диагностики и кодирования

- •Поражение слизистой оболочки полости рта и костной ткани

- •Состояние височно-нижнечелюстного сустава (внчс)

- •Основные показатели кариеса зубов (интенсивность, распространенность, заболеваемость, редукция прироста кариеса)

- •Глава 6. Гигиена полости рта Гигиена полости рта как составная часть профилактики стоматологических заболеваний

- •Методы выявления зубного налета

- •Гигиенические индексы

- •Предметы гигиены

- •Средства гигиены

- •Методы чистки зубов

- •Элементы гигиенического воспитания населения

- •Профессиональная гигиена полости рта

- •Инструментарий для проведения профессиональной гигиены полости рта

- •Профессиональное удаление мягких зубных отложений

- •Курс профессиональной гигиены полости рта

- •Глава 7. Профилактика кариеса зубов Кариесогенная ситуация полости рта

- •Методы выявления кариесогенной ситуации полости рта

- •Экзогенная профилактика кариеса зубов

- •Эндогенная профилактика кариеса зубов

- •Назначение микроэлементов и витаминов внутрь

- •Питание как средство снижения интенсивности кариеса

- •Профилактика кариеса зубов по воз

- •Глава 8. Профилактика заболеваний пародонта Общие и местные этиологические факторы заболеваний пародонта

- •Методы оценки состояния пародонта

- •Индексная система оценки состояния тканей пародонта

- •Комплекс мероприятий по профилактике заболеваний пародонта

- •Глава 9. Профилактика зубочелюстных аномалий Профилактика возникновения зубочелюстных аномалий в пренатальном периоде

- •Анатомо-физиологические особенности полости рта новорожденного

- •Профилактика возникновения зубочелюстных аномалий в возрастном аспекте

- •Период сменного прикуса

- •Нарушение питания ребенка в грудном возрасте. Рахит и его профилактика

- •Вредные привычки

- •I. Привычки сосания (зафиксированные двигательные реакции):

- •II. Аномалии функции (зафиксированные неправильные функ- ции):

- •III. Зафиксированные позотонические рефлексы, определяю-щие неправильное положение частей тела в покое:

- •Физиологический прикус у детей в различные возрастные периоды

- •Виды аномалий прикуса у детей. Роль вредных привычек в их развитии

- •Характеристика функций полости рта при физиологических и аномалийных видах прикуса

- •Профилактическая гимнастика жевательных и мимических мышц

- •Глава 10. Комплексная система профилактики стоматологических заболеваний

- •Список литературы

- •Оглавление

форму

лиры. Нижняя челюсть укорачивается в

сагиттальном направлении дуга уплощается

в области фронтальных зубов и разветвляется

в области клыков.

Угол

нижней челюсти расположен дальше

обыкновенного, так что только задние

зубы контактируют, образуется открытый

прикус, который усугубляется тяжелым

нарушением дыхания и расположения

зубов. Зубы не имеют достаточного

пространства и выступают кнаружи.

Существует

тесная взаимосвязь между функцией и

формой органа. Неполноценная функция

жевательного аппарата, следовательно,

должна вести к его деформации. Частой

причиной аномалии прикуса является

искусственное вскармливание.

При

искусственном вскармливании ребенка

кормят молочными смесями взамен

биологически полноценного материнского

молока. Естественное кормление

связано с выдвижением нижней челюсти,

находящейся у новорожденного ребенка

в дистальном положении, и это способствует

перемещению вперед нижней челюсти и

установке ее в нормальное соотношение

с верхней, т.е. превращению младенческой

ретрогении в ортог-натию. При искусственном

кормлении, ввиду выпадения момента

ритмичных движений нижней челюсти,

необходимых для выдавливания молока

из груди матери, нижняя челюсть не

перемещается вперед и лишена интенсивной

функции. Поэтому она плохо развивается

и возникает опасность образования

у ребенка дистального прикуса.

Причиной,

понижающей функцию развивающегося

детского жевательного аппарата,

является также мягкая консистенция

пищи. Преимущественное кормление

ребенка кашами и другой мягкой пищей

не способствует нормальному

формированию зубочелюстной системы.

К нерациональной пище относятся

также пирожные и другие сладкие вещества,

которые, подобно другой мягкой,

клейкой пище, прилипают к зубам и

полость рта с трудом очищается от

них. В этих случаях возникает, при

неблагоприятных общих факторах,

кроме опасности неполноценной функции,

другая опасность — поражение кариесом,

преждевременная порча и потеря молочных

зубов, а это, в свою очередь, ведет к

аномалии.

Под

вредными привычками в стоматологии

подразумеваются разнообразные

детские привычки, отрицательно влияющие

на развитие и рост челюстных костей, а

в целом на формирование полноценной в

анатомическом и функциональном

отношении челюстно-лицевой области.

Существует

большое разнообразие вредных привычек,

которые отражены в классификациях.

Так,

Пуллен (1927) предложил 3 группы вредных

привычек:

привычка

сосания;

привычка

прикусывания;

привычка

определенного положения тела.

При

привычке сосания (пальцев, губы, языка,

соски и др.) имеют место один, два или

три постоянно действующих физических

фактора:

вакуум

(значительно больший, чем в норме) в

полости рта при сомкнутых губах и

разомкнутых зубных рядах, способствующий

напряжению мышц щек и губ, что

обусловливает сужение челюстных

костей;

дополнительное

давление рукой при сосании пальца; 3)

наличие самого пальца или другого

предмета, оказывающего действие на

зубы силой своей

тяжести.

При привычке прикусывания (губы, язык,

щека, ногти и др.) действуют в основном

два последних фактора, а при привычке

определенной позы (подкладывать

руку под щеку, под подбородок и др.) —

только третий фактор — сила тяжести.

В

1975 г. В. П. Окушко предложила классификацию

вредных привычек,

которые

с точки зрения ортодонтии имеют

наибольшее значение. Все вредные

привычки, как этиологические факторы

аномалий развития зубочелюстной

системы разделены на три группы.

сосание

пальцев;

сосание

и прикусывание губ, щек, посторонних

предметов;

сосание

и прикусывание языка.

нарушение

функции жевания;

неправильное

глотание и привычка давления языком

на зубы;

ротовое

дыхание;

неправильная

речевая артикуляция.

неправильная

поза тела и нарушение осанки;

неправильное

положение нижней челюсти и языка в

покое.

Привычка

сосания

Возникновение

вредных привычек многие специалисты

рассматрива-|ют как фиксацию естественного

сосательного рефлекса, с которым рожда-[

ется здоровый ребенок. Механизм акта

сосания, как безусловного рефлек-' са

существует в течение первых суток или

даже нескольких часов после рождения,

а затем ко 2—4

дню

закрепляются условные связи и к

безусловному рефлексу присоединяются

условные рефлексы. 184 185Вредные привычки

I. Привычки сосания (зафиксированные двигательные реакции):

II. Аномалии функции (зафиксированные неправильные функ- ции):

III. Зафиксированные позотонические рефлексы, определяю-щие неправильное положение частей тела в покое:

Появление

привычки сосания не зависит от чувства

голода, так как наблюдается у детей при

естественном достаточном кормлении.

Чувство удовлетворения и удовольствия

от приема пищи ребенок переносит на

сосание пальцев и предметов, не являющихся

источником насыщения (рис. 46).

нижней

челюсти. К неправильным позам относятся

такие, как посадка за столом

или

партой опираясь подбородком или щекой

на руку.

Основными

зонами роста челюстей являются дистальные

участки верхней челюсти (верхнечелюстные

бугры и участки, прилежащие к крыловидному

отростку); на нижней челюсти это суставные

отростки, суставные головки и задние

края ветвей нижней челюсти.

В

каждой челюсти формируются по 10 зачатков

временных, а затем по 16 зачатков

постоянных зубов. С учетом периодов

развития ребенка после рождения (по

схеме А. Ф. Тура) и формирования

зубочелюстной системы целесообразно

выделять следующие периоды функционального

состояния зубочелюстной системы:

1-й

период (от рождения до 3

лет)

—

формирование временного прикуса;

2-й

период (от 3

до

6 лет) —

сформированный временный прикус;

3-й

период (от 6 до 12 лет) —

сменный прикус;

4-й

период (от 12 до 18 лет) —

функциональное становление постоянного

прикуса.

У

новорожденных между альвеолярными

отростками в переднем отделе имеется

сагиттальная щель до 10—14 мм в связи с

тем, что нижняя челюсть расположена

позади верхней. Такое соотношение

челюстей у новорожденных —

физиологическая закономерность,

наименьшая вероятность травмы во

время родов. Функциональная нагрузка

во

время

сосания способствует росту нижней

челюсти. К 6 месяцам жизни, т.е. к периоду

прорезывания временных зубов соотношение

челюстей нормализуется. При нормальном

развитии зубов челюстей на 6—8-м месяце

жизни ребенка начинается процесс

прорезывания временных зубов,

продолжающийся до

2,5—3

лет. В этот период активно развивается

альвеолярный отросток, утолщается

базальная часть нижней челюсти, растут

ее ветви, уменьшается величина

нижнечелюстного угла. Отмечаются

определенные сроки и Последовательность

прорезывания зубов — вначале центральных,

а затем боковых резцов, Считается

нормальным, когда к концу 1-го года жизни

ребенка прорезались 8 резцов, затем —

первые моляры, клыки и вторые моляры.

Процесс

прорезывания зубов, гармоничное развитие

зубных дуг и лицевого скелета так

же, как и общий рост и развитие организма,

находится под регулирующим воздействием

нервной и эндокринной систем обмена

веществ и может нарушаться при различных

заболеваниях ребенка (рахит,

Рис

46. Зафиксированные привычки сосания

Ряд

авторов указывают, что наибольшая

интенсивность привычки сосания

приходится на возраст 1,5—2 года, а затем

она исчезает под влиянием окружающих.

Если ребенок оставил привычку до 3-х

лет, то, как правило, наступает

саморегуляция возникшей аномалии; если

привычка сохраняется, то аномалия

или стабилизируется, или прогрессирует.

Аномалии

функции

Этиологическим

и патогенетическим фактором аномалий

развития зу-бочелюстной системы является

нарушенная функция. В данном случае

проявляется взаимообусловленность

формы и функции. Нарушение функции

приводит к нарушению формы, нарушенная

форма усугубляет нарушение функции.

Основными

функциями зубочелюстной системы

являются жевание, глотание, речь,

дыхание. Они могут протекать в извращенном

виде и, закрепившись, являются

привычкой.

Привычное

постоянное дыхание через рот может

быть одной из причин аномалий развития

челюстных костей, чаще деформации

верхней челюсти, вследствие изменения

тонуса мышц и значительного преобладания

давления воздуха в полости рта по

сравнению с полостью носа.

Неправильная

поза

Неправильное

привычное положение тела и головы может

явиться причиной аномалий развития

зубочелюстной системы. Привычка спать

в одной определенной позе — только на

спине с высокой или низкой подушкой,

на боку с подложенной под щеку рукой и

др. способствует несимметричному

развитию челюстных костей их сужению

или смещению 186 187Физиологический прикус у детей в различные возрастные периоды

патологии

ЛОР-органов, обменные и эндокринные

дискорреляции, нарушениях сроков

прорезывания зубов, вредных привычках,

неполноценном и неправильном искусственном

вскармливании, последствиях родовой

травмы, частичной или полной адентии,

врожденных пороках развития лицевого

черепа, преждевременном удалении

временных зубов при осложненном

кариесе. Нередко создается сложная

клиническая ситуация, когда отмечается

сочетанное действие нескольких факторов.

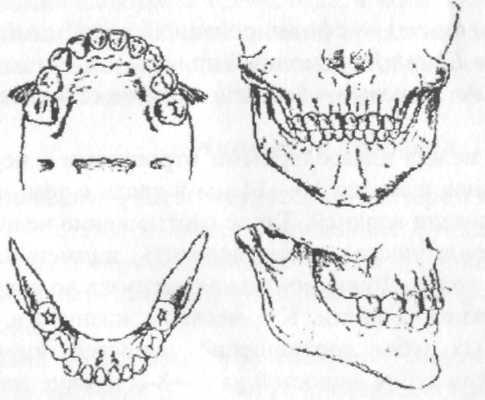

Временные

зубы отличаются от постоянных величиной,

формой, цветом. К 2,5—3 годам завершается

период формирования временного прикуса,

зубные ряды устанавливаются в

ортогнатическом соотношении с глубоким

резцовым перекрытием. Зубы располагаются

плотно апрокси-мальными поверхностями,

режущие края и жевательные бугры хорошо

выражены, дистальные поверхности вторых

временных моляров верхней и нижней

челюстей находятся в одной вертикальной

плоскости, зубные дуги имеют полукруглую

форму и горизонтально ровную окклюзионную

плоскость (рис. 47).

бильный,

он претерпевает ряд изменений. Его еще

называют периодом, предшествующим

смене временного прикуса, или периодом

«изнашивания»

временного

прикуса. Для него характерно формирование

физиологической диастемы и трем во

фронтальном отделе, постепенно

нарастающая стираемость коронок зубов,

удлинение зубных дуг, появление

медиальной ступеньки, образованной

дистальными поверхностями вторых

моляров вследствие медиального смешения

нижних зубов (симптом Цилинского). Такое

соотношение зубов обеспечивает в

последующем правильное положение

и соотношение первых постоянных моляров

(рис. 48). Промежутки приматов (диастемы

и тремы) являются резервным местом для

медиального смещения нижнего зубного

ряда и последующего беспрепятственного

размещения постоянных зубов. Стирание

зубов приводит к уменьшению высоты

коронок, формируется прямой «скользящий»

прикус. Завершается дифференцировка

элементов височно-ннжиечелюстных

суставов, продолжается закладка

третьих моляров, развитие и минерализация

премоляров и вторых моляров. К концу

периода «изнашивания» временного

прикуса начинается прорезывание первых

постоянных моляров.

Рис.

48. Схема установки первых постоянных

моляров в нейтральную окклю-

зию

Сменный

прикус представляет собой более высокую

степень развития и дифференцировки

жевательного аппарата. Он характеризуется

наличием временных и постоянных зубов,

который продолжается от 6 до 12—14 лет.

Замена временных зубов постоянными —

сложный биодинамический процесс, когда

происходит рассасывание корней временных

зубов, наблюдается их подвижность

в связи с предстоящей физиологической

сменой.

Прорезывание

первых постоянных зубов (первых моляров)

обеспечивает второй физиологический

подъем высоты прикуса, формируется

сагиттальная и трансверзальная

окклюзионные кривые.

Третий

период повышения высоты прикуса

начинается в 12 лет прорезыванием

второго моляра. Он сопровождается

активным ростом зубоальвеолярных

дуг, который продолжается от 13,5 до 15

лет.

Рис.

47. Временный прикус

К

моменту окончания прорезывания временных

зубов осуществляется первый этап

физиологического подъема высоты

прикуса, который начинается с

установления контакта между первыми

молярами и завершается полным

прорезыванием и правильным артикуляционным

взаимоотношениям вторых временных

моляров. Этим и завершается первый

период развития и формирования

прикуса и всей зубочелюстной системы.

Следующий

период формирования зубочелюстной

системы — это период сформированного

временного прикуса, продолжающийся с

3 до 6

лет.

Полностью сформированный временный

прикус в этот период неста- 188 189

Сроки

прорезывания постоянных зубов варьируют

в зависимости от общего развития и

условий жизни ребенка, состояния

временных зубов и их периодонта или

преждевременного удаления и других

факторов.

После

прорезывания 28 постоянных зубов

устанавливается определенное

соотношение челюстей и завершается

увеличение высоты прикуса.

В

сменном прикусе выделяют три периода

усиленного роста челюстей: первый

— предшествующий и сопровождающий

прорезывание постоянных моляров и

резцов, второй — соответствующий

прорезыванию клыков, премоляров и

вторых моляров, третий — соответствующий

прорезыванию третьих моляров.

В

процессе развития жевательного аппарата

у детей сменный прикус наиболее

лабильный. Одновременное наличие в

полости рта временных зубов, утративших

устойчивость вследствие рассасывания

корней, и постоянных зубов, которые

находятся на различных стадиях

прорезывания и формирования корней,

приводит к значительному снижению

жевательной функции, ведущему к

неравномерной тренировке жевательных

мышц, неправильному росту челюстных

костей и нередко формированию аномалий

зубочелюстной системы. В этот период

отмечается как саморегуляция имеющихся

аномалий, так и формирование новых. В

связи с неустойчивым состоянием

отдельных звеньев зубочелюстной системы

и всего жевательного аппарата в

целом, а также усиленным ростом челюстей

в данный период, необходимо использовать

его для выполнения коррегируюших

ортодонтических вмешательств.

Нормальное

соотношение челюстей во временном

прикусе, своевременная смена временных

зубов постоянными являются важными

физиологическими факторами,

способствующими правильному формированию

зубных рядов и постоянного прикуса в

целом.

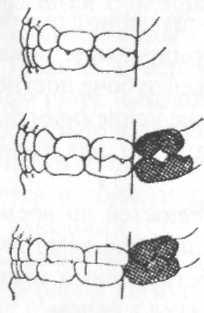

Постоянный

прикус полностью формируется к 13—15

годам. При нормальном развитии

жевательного аппарата сменный прикус

превращается в физиологический

постоянный прикус, имеющий несколько

вариантов: ортогнатический прикус,

прямой прикус, бипрогнатический прикус,

опистогнатическнй прикус (рис. 49).

Ортогнатический

прикус — наиболее распространенный

прикус современного человека. При

изучении вида прикуса следует

рассматривать смыкание зубов в трех

плоскостях: сагиттальной, вертикальной

и транс-верзальной. Ортогнатический

прикус характеризуется признаками

смыкания зубных рядов, из которых

одни относятся ко всем зубам, другие —

только к передним, а третьи — только к

жевательным.

Каждый

зуб, как правило, смыкается с двумя

антагонистами — глав-ным и побочным.

Исключение представляют третьи моляры

верхней челюсти и нижние центральные

резцы, имеющие по одному антагонисту.

Каждый верхний зуб смыкается с одноименным

нижним и позади стоящим, каждый

нижний — с одноименным и впереди

стоящим. Эта особенность взаимоотношения

нижних и верхних зубов объясняется

тем, что верхние центральные резцы шире

нижних одноименных. По этой причине

верхние зубы смещены дистально в

отношении зубов нижнего ряда. Верхний

третий моляр уже нижнего, поэтому

дисталыюе смещение верхнего зубного

ряда выравнивается в области третьих

моляров и их задние поверхности

лежат в одной плоскости.

Средние

линии, проходящие между центральными

резцами верхней и нижней челюстей,

лежат в одной сагиттальной плоскости.

Это обеспечивает эстетический

оптимум. Нарушение симметрии делает

улыбку некрасивой.

Верхние

передние зубы перекрывают нижние

приблизительно на одну треть высоты

коронки. Нижние передние зубы своими

режущими краями контактируют с небными

бугорками верхних зубов (режуще-бугорковый

контакт).

Щечные

бугры верхних малых и больших жевательных

зубов расположены кнаружи от

одноименных бугров нижних премоляров

и моляров. Благодаря этому небные бугры

верхних зубов попадают в продольные

бороздки нижних, а нижние щечные — в

продольные бороздки верхних.

Перекрытие

нижних зубов верхними объясняется тем,

что верхняя зубная дуга шире нижней.

Благодаря этому увеличивается размах

боковых движений нижней челюсти и

окклюзионное поле расширяется. 190 191