2579

.pdf

ров БПВ) с иссечением эллипсовид- |

ной артериовенозной фистулы (АВФ), |

|||

ного сегмента шириной 1—2 мм. |

о применении которой в клиничес- |

|||

Важное дополнение операции — со- |

кой практике впервые |

сообщили |

||

здание временной |

артериовенозной |

A.V. Dumanian (1968) и С. Frileux |

||

фистулы между дистальным отделом |

(1972). Минимальный кровоток через |

|||

БПВ и a.tibialis или в нижней трети |

соустье, обеспечивающий рабо- |

|||

голени на уровне заднебольшеберцо- |

тоспособность как самой фистулы, |

|||

вого сосудистого пучка. |

так и венозного шунта, должен быть |

|||

Данные вмешательства выполня- |

как минимум 100 мл/мин. |

|

||

ются достаточно редко, так как тре- |

Различные варианты |

формирова- |

||

буют обязательного соблюдения ряда |

ния АВФ показаны на рис. 3.12. |

|

||

условий: |

|

Формирование первичных |

АВФ |

|

• изолированной окклюзии поверх- |

между бедренными сосудами |

или |

||

ностной бедренной вены и/или под- |

между v.saphena magna и заднеболь- |

|||

коленной вены при наличии состоя- |

шеберцовой артерией может |

быть |

||

тельных vv.tibiales как минимум на |

использовано у пациентов с ПТФС, у |

|||

уровне главных стволов в верхней |

которых по тем или иным причинам |

|||

трети голени; |

|

не удалось выполнить шунтиру- |

||

• состоятельности |

подвздошно- |

ющую операцию. Временно функци- |

||

бедренного сегмента; |

онирующая АВФ за счет повышения |

|||

• наличия состоятельной непора- |

скорости кровотока по венозным со- |

|||

женной v.saphena magna на стороне |

судам обеспечивает лучшее развитие |

|||

операции; |

|

коллатералей, которые после закры- |

||

• давности окклюзии не менее 1 |

тия фистулы берут на себя функцию |

|||

года; |

|

по уменьшению выраженности ве- |

||

• отсутствия эффекта от адекват- |

нозной гипертензии. |

|

|

|

ной компрессионной терапии. |

Оптимальным временем закрытия |

|||

Артериовенозные фистулы. Необ- |

АВФ большинством авторов счита- |

|||

ходимым дополнением подобных ре- |

ется срок 3—6 мес. В случае длитель- |

|||

конструктивных вмешательств на ве- |

ной работы фистулы отмечаются ди- |

|||

нах является формирование времен- |

латация венозного шунта (с развитием |

|||

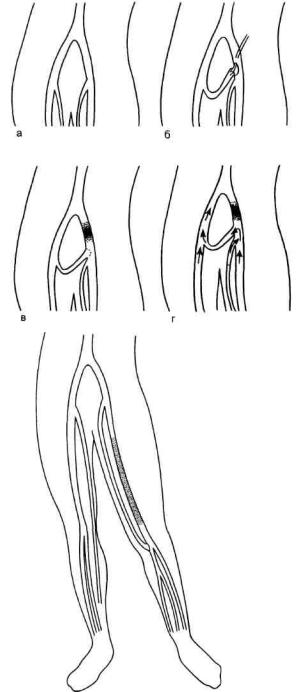

Рис. 13.12. Варианты создания артериовенозных фистул при венозных реконструкциях.

а — приток поверхностной бедренной вены (ПБВ) с поверхностной бедренной артерией (ПБА) по типу конец в бок; б — использование протеза из политетрафторэтилена; в — промежуточная фистула — венозный шунт анастомозирует с ПБА по типу конец в бок и с ПБВ по типу бок в бок; г — использование для анастомозирования притока v. saphena magna; д — артериовенозная фистула между ПБВ и ПБА по типу бок в бок; е — фистула между центральным сегментом v. saphena magna и заднетибиальной артерией (используется при сафеноподколенном шунтировании).

821