2579

.pdf

Рис. 12.3. Агрегация тромбоцитов. |

|

|

|

|

||||

рецептор для коллагена; гликопроте- |

интегринов. Его а-субъединица или |

|||||||

ин Ic/IIа (а5b1) — для фибронектина; |

гликопротеин IIb (мол. масса 136 kd) |

|||||||

а6b1 — для ламинина; Avb3 — для вит- |

состоит из тяжелой и легкой цепей |

|||||||

ронектина. |

Последний |

рецептор |

(рис. 12.4). Легкая цепь имеет корот- |

|||||

способен узнавать и другие лиганды: |

кий |

цитоплазматический хвост, |

||||||

фибриноген, фактор Виллебранда, |

трансмембранную часть и короткий |

|||||||

связывающиеся |

и |

с |

рецептором |

внеклеточный домен. Тяжелая же |

||||

IIb/IIIа. Известно несколько рецеп- |

цепь расположена снаружи клетки. b- |

|||||||

торов, являющихся по структуре не- |

Субъединица или гликопротеин IIIа |

|||||||

интегринами и участвующих в адге- |

(мол. масса 92 kd) состоит из единс- |

|||||||

зии тромбоцитов: гликопротеин IV — |

твенного полипептида (762 аминокис- |

|||||||

рецептор для коллагена и тромбо- |

лоты) с коротким цитоплазматичес- |

|||||||

спондина, а также гликопротеин lb — |

ким хвостом, трансмембранной час- |

|||||||

связывающий фактор Виллебранда. |

тью и большим внеклеточным доме- |

|||||||

Таким образом, за процесс адгезии |

ном. |

Субъединицы |

нековалентно |

|||||

тромбоцитов ответственны несколько |

связаны друг с другом, для сохране- |

|||||||

рецепторов |

мембраны тромбоцитов, |

ния гетеродимерной структуры необ- |

||||||

среди которых |

есть |

представители |

ходим кальций. Рецепторы IIb/IIIа |

|||||

семейства интегринов и неинтегри- |

самые распространенные, на повер- |

|||||||

нов. Однако основным рецептором, |

хности одного тромбоцита содер- |

|||||||

узнающим |

наибольшее |

количество |

жится примерно 50 000 рецепторов. |

|||||

лиганд, а именно фибриноген, |

Рецепторы тромбоцитов IIb/IIIа изу- |

|||||||

фибронектин, фактор |

Вилленбранда |

чены в наибольшей степени благода- |

||||||

и витронектин, и участвующим в |

ря |

исследованиям |

по |

изучению |

||||

процессе агрегации, является гли- |

тромбастении Гланцмана — врож- |

|||||||

копротеин IIb/IIIа (aIIb2bз) поверх- |

денной патологии, связанной с от- |

|||||||

ностной мембраны тромбоцитов. |

сутствием или резким |

снижением |

||||||

Рецептор тромбоцитов IIb/IIIа — |

количества IIb/IIIа-рецепторов. Ис- |

|||||||

типичный представитель семейства |

следования крови больных тромбас- |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

681 |

|

При |

морфологическом |

анализе |

скопления активных тромбоцитов с |

||||||||

коронарных артерий больных, умер- |

экспонированными |

IIb/IIIа-рецеп- |

||||||||||

ших от ОКС, установлено, что в не- |

торами, способных адгезировать к |

|||||||||||

которых треснутых бляшках тромбо- |

лопнувшим бляшкам в |

системном |

||||||||||

цитарные тромбы соединены с ин- |

кровотоке. |

|

|

|

|

|||||||

тимальным слоем, растут внутрь |

При ИМ без зубца Q ангиографи- |

|||||||||||

бляшки, тем самым способствуя уве- |

ческая картина близка к наблюдае- |

|||||||||||

личению ее размеров. Неокклюзиру- |

мой при НС, внутрикоронарный |

|||||||||||

ющие тромбы обычно расположены |

тромб более устойчивый, периоды |

|||||||||||

пристеночно, состоят в основном из |

окклюзии более длительные (до 1 ч). |

|||||||||||

тромбоцитов и фибрина и относятся |

У 75 % больных ИМ без зубца Q уда- |

|||||||||||

к "белым". На поверхности этих |

ется выявить ИСА, однако ее окклю- |

|||||||||||

тромбов расположен слой активиро- |

зию наблюдают только у 25 % боль- |

|||||||||||

ванных тромбоцитов. В других слу- |

ных. При ИМ без зубца Q кровоснаб- |

|||||||||||

чаях при нарушении целости бляшки |

жение |

|

миокарда, |

расположенного |

||||||||

тромб растет внутрь просвета сосуда |

дистальнее окклюзии, осуществляет- |

|||||||||||

и |

может быть |

неокклюзирующим |

ся за счет коллатералей. Принципи- |

|||||||||

или окклюзирующим. Финалом ак- |

альное отличие больных ИМ без |

|||||||||||

тивации |

процесса свертывания на |

зубца Q от больных НС состоит в |

||||||||||

месте лопнувшей атеросклеретичес- |

большей |

длительности обструкции |

||||||||||

кой бляшки может быть тромботичес- |

коронарной артерии, что приводит к |

|||||||||||

кая окклюзия сосуда. Тромб, расту- |

некрозу миокарда. В ограничении |

|||||||||||

щий внутрь просвета сосуда и порой |

размеров ИМ играют роль спонтан- |

|||||||||||

окклюзирующий сосуд, в отличие от |

ный тромболизис, устранение спаз- |

|||||||||||

неокклюзирующего состоит преиму- |

ма, наличие коллатералей. |

|

|

|||||||||

щественно из фибрина, эритроцитов, |

ИМ с зубцом Q отличается разви- |

|||||||||||

небольшого количества тромбоцитов |

тием быстрой, полной и продолжи- |

|||||||||||

и условно называется "красным". |

тельной (1 ч и более) окклюзии коро- |

|||||||||||

|

Итак, патогенез ОКС связан с об- |

нарной артерии. Коронарная артерия |

||||||||||

разованием тромбоцитарного тромба |

окклюзируется хорошо фиксирован- |

|||||||||||

на |

поверхности |

лопнувшей |

или |

ным, прочным коронарным тромбом. |

||||||||

эрозированной атеросклеротичес-кой |

Исходу НС в ИМ, несомненно, |

|||||||||||

бляшки. |

Выраженность |

ишемии |

способствует сниженный |

кровоток, |

||||||||

миокарда зависит от степени сужения |

создающий повышенную концентра- |

|||||||||||

или окклюзии коронарной артерии, а |

цию тромбогенных факторов in situ. |

|||||||||||

также ее длительности. Ангио- |

Среди механизмов внезапной коро- |

|||||||||||

графические и ангиоскопические ис- |

нарной |

смерти |

следует |

учитывать |

||||||||

следования свидетельствуют о том, |

возможность возникновения фаталь- |

|||||||||||

что для НС чаще характерен присте- |

ных ишемических нарушений ритма |

|||||||||||

ночный, неокклюзирующий тромбоз, |

сердца, связанных с быстрым разры- |

|||||||||||

но тем не менее реально уменьшаю- |

вом бляшки и развитие окклюзирую- |

|||||||||||

щий кровоток в бассейне пораженной |

щего тромбоза коронарной артерии. |

|||||||||||

артерии. |

Возможны преходящие |

С |

практической |

точки |

зрения |

|||||||

эпизоды |

тромботической |

окклюзии |

представляется |

важным |

выделение |

|||||||

длительностью 10—20 мин. Спазм, |

двух клинических вариантов ОКС. |

|||||||||||

эндотелиальная |

дисфункция |

могут |

Первый |

характеризуется |

подъемом |

|||||||

ухудшать коронарный кровоток. При |

сегмента ST на ЭКГ или остро воз- |

|||||||||||

НС находят также эмболии микро- |

никшей блокадой левой ножки пучка |

|||||||||||

циркуляторного |

коронарного |

русла |

Гиса, второй депрессией сегмента SТ |

|||||||||

тромбоцитарными агрегатами, при- |

или |

динамикой конечной |

части |

|||||||||

водящие к микроскопическим учас- |

желудочкового комплекса в виде по- |

|||||||||||

ткам некроза миокарда. Тромбоци- |

явления отрицательных зубцов Гили |

|||||||||||

тарные агрегаты представляют собой |

псевдонормализацией зубцов Т. Вы- |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

683 |

деление двух вариантов ОКС имеет |

нуть вклад отечественной школы в |

||||||||||||||

практическое значение, так как до |

развитие тромболитической терапии |

||||||||||||||

появления развернутой клинической |

при ИМ. Е.И.Чазов, Г.В. Анд-реенко |

||||||||||||||

картины заболевания позволяет оп- |

(1961), |

В.М.Панченко |

(1964), |

||||||||||||

ределиться с тактикой лечения. |

|

Л.И.Алейникова (1965) опубликова- |

|||||||||||||

Варианту ОКС с подъемом ST со- |

ли результаты, указывающие, что |

||||||||||||||

ответствуют больные с развиваю- |

введение |

тромболитического препа- |

|||||||||||||

щимся |

крупноочаговым |

инфарктом |

рата |

фибринолизина больным |

ИМ |

||||||||||

миокарда (ИМ), причиной которого |

уменьшает объем поражения мио- |

||||||||||||||

является тромботическая окклюзия |

карда, способствует более быстрой |

||||||||||||||

коронарной артерии, требующая не- |

реставрации ЭКГ и уменьшает пока- |

||||||||||||||

замедлительного |

восстановления |

затели смертности. В 1976 г. Е.И.Ча- |

|||||||||||||

кровотока с помощью тромболизиса |

зов и соавт. впервые в мире осущес- |

||||||||||||||

или коронарной баллонной анги- |

твили успешное введение фибрино- |

||||||||||||||

опластики. |

Помимо |

|

скорейшего |

лизина в коронарную артерию при |

|||||||||||

восстановления |

проходимости |

инф- |

ИМ. Тем не менее только широкое |

||||||||||||

рактсвязанной артерии (ИСА), анти- |

использование |

коронароангиогра- |

|||||||||||||

тромботическая терапия при ОКС с |

фии при ОИМ [DeWood et al., 1980; |

||||||||||||||

подъемом ST должна быть направ- |

Rentrop et al, 1979], а также морфо- |

||||||||||||||

лена на поддержание проходимости |

логические работы Falk (1983), Da- |

||||||||||||||

ИСА и на борьбу с ее реокклюзией, |

vies (1983), убедительно показавшие, |

||||||||||||||

для чего используются препараты, |

что причиной развивающегося ин- |

||||||||||||||

ингибирующие функцию |

тромбоци- |

фаркта миокарда (ИМ) является |

|||||||||||||

тов, а также образование ключевого |

внутрикоронарный тромбоз (ВКТ), |

||||||||||||||

фермента свертывания — тромбина и |

возникающий, как правило, на месте |

||||||||||||||

осуществляющие его инактивацию. |

имеющейся |

атеросклеротической |

|||||||||||||

К ОКС без стойкого подъема ST |

бляшки с поврежденной поверхнос- |

||||||||||||||

относятся больные с |

клиническими |

тью, |

способствовали |

организации |

|||||||||||

признаками |

нестабильной |

стено- |

двух крупных многоцентровых ис- |

||||||||||||

кардии (НС) или мелкоочагового |

следований, ставших классическими, |

||||||||||||||

инфаркта миокарда (инфаркта мио- |

так как именно с их помощью была |

||||||||||||||

карда |

|

без |

Q), |

характеризующиеся |

доказана |

эффективность |

ТЛТ |

в |

|||||||

наличием неокклюзирующего тромба |

отношении смертности при ИМ. Од- |

||||||||||||||

на месте лопнувшей атеросклеро- |

но из них — GISSI (Gruppo Italiano |

||||||||||||||

тической бляшки и требующие ме- |

per lo Studio della Streptochinasi ne |

||||||||||||||

роприятий, |

ограничивающих |

рост |

nell'infarto miocardio) было выполне- |

||||||||||||

тромба |

(препараты |

ингибирующие |

но в Италии и опубликовано в 1986 г., |

||||||||||||

ключевой |

фермент |

свертывания |

второе — ISIS-2 (Second International |

||||||||||||

крови — тромбин и функцию тром- |

Study of Infarct Survival) было между- |

||||||||||||||

боцитов). |

|

|

|

|

|

народным, и его результаты стали |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

доступными в 1988 г. С начала 90-х |

|||||||

12.1.2. Антитромботическая терапия |

годов ТЛТ вошла в перечень обяза- |

||||||||||||||

тельных мероприятий при ОИМ. |

|

||||||||||||||

острого коронарного синдрома с |

|

||||||||||||||

Антитромботическая |

терапия |

при |

|||||||||||||

подъемом сегмента SТ на ЭКГ |

|

||||||||||||||

|

инфаркте миокарда должна быть на- |

||||||||||||||

(острый инфаркт миокарда) |

|

||||||||||||||

|

правлена на скорейшее восстановле- |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Тромболитические препараты. С мо- |

ние проходимости инфарктсвязанной |

||||||||||||||

артерии (ИСА), а также на борьбу с |

|||||||||||||||

мента первых клинических примене- |

|||||||||||||||

реокклюзией |

коронарной |

артерии. |

|||||||||||||

ний |

тромболитических |

препаратов |

|||||||||||||

Для растворения тромба, окклюзиру- |

|||||||||||||||

при |

остром инфаркте |

миокарда |

|||||||||||||

ющего артерию, используют тромбо- |

|||||||||||||||

(ОИМ) прошло более 40 лет [Fletcher |

|||||||||||||||

литические препараты, |

для подде- |

||||||||||||||

et al., 1958]. Следует особо подчерк- |

|||||||||||||||

ржания проходимости |

коронарной |

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

иболее тяжелых больных ИМ и воз- |

тельным — преходящее нарушение |

|||||||

растает |

пропорционально |

увеличе- |

мозгового кровообращения в пред- |

|||||

нию риска смерти. Так, количество |

шествующие 6 мес, терапию непрямы- |

|||||||

спасенных жизней на 1000 пролечен- |

ми антикоагулянтами, беременность, |

|||||||

ных больных при САД < 100 мм Hg и |

пункцию крупных не компрессируе- |

|||||||

частоте сердечных сокращений >100 |

мых сосудов, травмы после реанима- |

|||||||

ударов в минуту наибольшее — 62, |

ции, |

рефрактерную |

артериальную |

|||||

при блокаде ножек пучка Гиса — 49, |

гипертонию (САД > 189 мм рт.ст.) и |

|||||||

при переднем ИМ — 37, в то время |

недавно проведенную лазеротерапию |

|||||||

как при нижнем ИМ — 8. При нали- |

сетчатки глаза. |

|

|

|||||

чии сахарного диабета — 37, а при |

Стрептокиназа и альтеплаза (тка- |

|||||||

его отсутствии — 15. |

|

|

|

невый активатор плазминогена) яв- |

||||

При |

безусловном |

преимуществе |

ляются наиболее изученными и широ- |

|||||

раннего |

тромболизиса, |

поздний |

ко применяемыми тромболитиками. |

|||||

тромболизис, проведенный стрепто- |

Стрептокиназа — белок, получаемый |

|||||||

киназой в первые 12—24 ч от начала |

из b-гемолитического стрептококка |

|||||||

симптомов ИМ, также способен |

группы С. Механизм действия стреп- |

|||||||

уменьшить смертность за 5 нед на- |

токиназы состоит в образовании эк- |

|||||||

блюдения на 19 % (ISIS-2). По дан- |

вимолярного комплекса с плазмино- |

|||||||

ным исследования LATE, при позд- |

геном. После этого в результате |

|||||||

нем тромболизисе тканевым актива- |

внутренних превращений в молекуле |

|||||||

тором плазминогена смертность за 35 |

плазминогена открывается активный |

|||||||

дней наблюдения снижается на 27 %. |

центр и комплекс стрептокиназа— |

|||||||

Среди |

возможных |

механизмов |

плазминоген |

приобретает способ- |

||||

положительного влияния |

позднего |

ность |

активировать плазминоген в |

|||||

тромболизиса рассматривают |

воз- |

плазмин, который и фрагментирует |

||||||

действие на электрическую стабиль- |

фибрин тромба до ПДФ. Плазмин |

|||||||

ность миокарда, механизмы ремоде- |

фрагментирует не только фибрин, но |

|||||||

лирования левого желудочка и воз- |

и фибриноген, циркулирующий в |

|||||||

никновения аритмий. |

|

|

|

крови, чем и объясняется его сниже- |

||||

Геморрагические осложнения |

яв- |

ние на фоне тромболизиса. Из-за ан- |

||||||

ляются краеугольным камнем тром- |

тигенных свойств стрептокиназа мо- |

|||||||

болитической терапии, их частота |

жет вызывать анафилактические ре- |

|||||||

составляет в среднем около 0,7 %, из |

акции, частота которых составляет до |

|||||||

которых 0,4 % приходится на наибо- |

0,1 %. Стрептокиназу нельзя вводить |

|||||||

лее грозные — геморрагические ин- |

повторно, начиная с 5-го дня от |

|||||||

сульты. По мнению Simoons, у боль- |

первой дозы и в течение 2 последую- |

|||||||

ного в возрасте старше 65 лет при |

щих лет. |

|

|

|||||

массе тела менее 70 кг, артериальной |

Упомянутые |

выше |

исследования |

|||||

гипертонии в анамнезе, а также при |

GISS1-1 и ISIS-2 установили, что |

|||||||

использовании тканевого активатора |

внутривенное введение 1,5 млн ЕД |

|||||||

плазминогена в качестве тромболи- |

стрептокиназы за 60 мин улучшает |

|||||||

тика есть риск геморрагического ин- |

прогноз при ИМ. Исследование |

|||||||

сульта. |

|

|

|

|

GISSI-1, включившее 12 000 больных |

|||

Противопоказания |

к тромболизи- |

в первые 12 ч ИМ, обнаружило |

||||||

су разделяют на абсолютные и отно- |

снижение смертности на 18 %, а у |

|||||||

сительные. К первым относят ин- |

больных с тромболизисом, прове- |

|||||||

сульт, травму или большую операцию, |

денным в первый час от начала ИМ, |

|||||||

перенесенные в предшествующие 3 |

на 47 %. Эффективность тромболи- |

|||||||

нед, кровотечение из ЖКТ в пред- |

зиса сохранялась в течение 1 года на- |

|||||||

шествующий месяц, эпизоды гемор- |

блюдения и была доказана для боль- |

|||||||

рагического диатеза в анамнезе, рас- |

ных с передним и распространенным |

|||||||

слаивающую аневризму. К относи- |

ИМ, а также для лиц старше 65 лет. |

|||||||

686 |

|

|

|

|

|

|

|

|

В исследовании ISIS-2, включившим |

двух крупных исследованиях GISSI-2 |

|||||||||

около 17 000 больных в первые 24 ч |

(Gruppo Italiano per lo Studio della |

|||||||||

ИМ, снижение смертности в группе |

Sopravvivenza nell'Infarto miocardico) |

|||||||||

стрептокиназы составило 23 %. |

|

и IS1S-3 (Third International Study of |

||||||||

Тканевый активатор плазминогена |

Infarct |

|

Survival) |

была |

обнаружена |

|||||

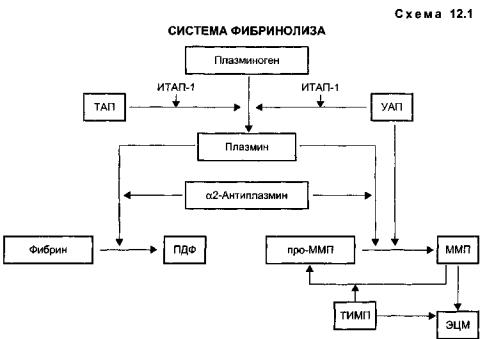

(ТАП) представляет собой фермент, |

одинаковая смертность при приме- |

|||||||||

синтезируемый эндотелием и спо- |

нении ТАП и стрептокиназы у боль- |

|||||||||

собный превращать |

плазминоген |

в |

ных ИМ. В дальнейшем в исследова- |

|||||||

плазмин в присутствии фибрина. Ак- |

нии GUSTO-1 (Global Utilization of |

|||||||||

тивность ТАП зависит от фибрина, он |

Streptokinase and t-PA for Occluded |

|||||||||

имеет короткий период полужизни в |

coronary arteries-1), включившем бо- |

|||||||||

плазме крови и регулируется специ- |

лее 20 000 больных ОИМ, у ТАП по |

|||||||||

фическим ингибитором (ИТАП-1). |

сравнению |

со стрептокиназой были |

||||||||

Активация ТАП происходит на по- |

обнаружены преимущества в отноше- |

|||||||||

верхности фибрина, при этом обра- |

нии смертности, которая за 30 дней |

|||||||||

зующийся |

плазмин |

защищен |

от |

наблюдения соответственно состави- |

||||||

действия специфического ингибито- |

ла 6,3 и 7,3 %, различия сохранялись |

|||||||||

ра — а2-антиплазмина. |

|

в течение 1 года, наибольшие пре- |

||||||||

ТАП (альтеплаза, актилизе) — яв- |

имущества отмечались при переднем |

|||||||||

ляется в отличие от стрептокиназы |

ИМ, у лиц старше 75 лет и при про- |

|||||||||

фибрин-селективным |

препаратом, |

ведении тромболизиса в первые 2 ч от |

||||||||

обладает |

способностью растворять |

начала ИМ. Особенностью GUSTO-I |

||||||||

устойчивые к лизису тромбы и не |

в отличие от исследований GISSI-2 и |

|||||||||

вызывает резкого снижения плазми- |

ISIS-3 было "ускоренное" введение |

|||||||||

ногена. Кроме того, ТАП — физио- |

ТАП с одновременным применением |

|||||||||

логический активатор плазминогена и |

гепарина. В настоящее время "ус- |

|||||||||

не обладает аллергенными свойства- |

коренный" режим введения ТАП |

|||||||||

ми. На введение ТАП не вырабатыва- |

считается |

оптимальным |

при |

начале |

||||||

ются антитела, его можно вводить |

лечения в первые 6 ч от начала ИМ. |

|||||||||

повторно. В отличие от стрептоки- |

"Ускоренное" введение представляет |

|||||||||

назы ТАП реже вызывает гипотонию |

собой внутривенное введение 100 мг |

|||||||||

и шок. Механизм действия ТАП ус- |

актилизе за 90 мин, при этом введе- |

|||||||||

ловно можно разделить на три этапа: |

ние препарата разбивается на три эта- |

|||||||||

1) ТАП связывается с плазминоге- |

па: 1) 15 мг в виде болюса, 2) 50 мг — |

|||||||||

ном, находящимся на фибрине, об- |

инфузия за 30 мин, 3) 35 мг — инфу- |

|||||||||

разуя тройной комплекс; 2) ТАП |

зия за 60 мин. Одновременно с ТАП |

|||||||||

способствует проникновению плаз- |

назначается гепарин: 5000 ЕД болю- |

|||||||||

миногена в фибрин, превращая |

сом до начала терапии ТАП, с после- |

|||||||||

плазминоген в плазмин; 3) образую- |

дующей внутривенной инфузией со |

|||||||||

щийся плазмин расщепляет фибрин |

скоростью 1000 ЕД/ч на протяжении |

|||||||||

до ПДФ и тем самым разрушает |

48 ч. |

|

|

|

|

|

|

|||

тромб. |

|

|

|

Вторым |

общепризнанным |

крите- |

||||

В исследовании ASSET (Anglo- |

рием |

эффективности |

тромболити- |

|||||||

Scandinavian Study of Early Throm- |

ческого |

препарата |

является |

степень |

||||||

bolysis) в 1988 г. было впервые пока- |

восстановления коронарного |

крово- |

||||||||

зано, что применение ТАП в первые |

тока |

в |

инфарктсвязанной артерии |

|||||||

5 ч у больных ОИМ снижает смерт- |

(ИСА). В настоящее время для оцен- |

|||||||||

ность по сравнению с плацебо на 26 |

ки степени восстановления коронар- |

|||||||||

%. В этом исследовании ТАП вво- |

ного кровотока пользуются класси- |

|||||||||

дился в дозе 100 мг за 3 ч. После по- |

фикацией |

TIMI |

(Thrombolysis in |

|||||||

лучения доказательств эффективнос- |

Myocardial Infarction), в соответствии |

|||||||||

ти ТАП в отношении прогноза боль- |

с которой 0 и I степени восстановле- |

|||||||||

ных ИМ в сравнении с плацебо в |

|

ния кровотока соответствуют окклю- |

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

687 |