2579

.pdfщих факторов, вызванных избыточ- |

ности катепсина G на 30—87 %, а че- |

||||||||||||||

ными |

концентрациями |

медиаторов |

рез 1—2 мес снижение СОЭ на 20— |

||||||||||||

воспаления |

или |

недостаточными |

50 % от момента начала комплексно- |

||||||||||||

концентрациями |

соответствующих |

го лечения. К сожалению, отдален- |

|||||||||||||

регуляторов и антагонистов. Подоб- |

ные результаты лечения прослежены |

||||||||||||||

ными |

медиаторами |

могут |

служить |

в сроки до 2 мес и отсутствуют дан- |

|||||||||||

клеточные протеиназы, такие как ка- |

ные о течении заболевания у данных |

||||||||||||||

тепсин G, коллагеназа, эластаза и др., |

больных через более отдаленный про- |

||||||||||||||

источниками |

|

которых |

являются |

межуток времени. Судить, способно |

|||||||||||

активированные |

нейтрофилы или |

ли |

повторное |

проведение |

сеансов |

||||||||||

клетки поврежденных тканей. Взаи- |

плазмосорбции привести |

к |

стойкой |

||||||||||||

модействуя с сосудистой стенкой, |

ремиссии заболевания, не представ- |

||||||||||||||

клеточные протеиназы могут повы- |

ляется возможным. |

|

|

|

|

||||||||||

шать проницаемость эндотелия не- |

Приведенные данные еще раз под- |

||||||||||||||

посредственно |

или |

опосредованно, |

черкивают трудности подбора эффек- |

||||||||||||

разрушать компоненты соединитель- |

тивной медикаментозной терапии и |

||||||||||||||

ной ткани, приводя к ее деструкции. |

необходимость длительного наблюде- |

||||||||||||||

Одним из главных механизмов регу- |

ния и лечения пациентов. |

|

|

||||||||||||

ляции активности протеиназ в орга- |

Элиминация ИК из периферичес- |

||||||||||||||

низме человека является их взаимо- |

кой крови с помощью плазмафереза, |

||||||||||||||

действие с эндогенными белками- |

криоплазмосорбции |

|

положительно |

||||||||||||

ингибиторами и прежде всего с аль- |

влияет на течение хронических вос- |

||||||||||||||

фа-1-антитрипсином (альфа-1-инги- |

палительных процессов. Однако в |

||||||||||||||

битор протеиназ), который в сово- |

определенных ситуациях эти методы |

||||||||||||||

купности с другими латентными ин- |

сопряжены с техническими слож- |

||||||||||||||

гибиторами протеиназ плазмы крови |

ностями и высокой стоимостью ле- |

||||||||||||||

представляет собой один из первых |

чения. В связи с этим перспективным |

||||||||||||||

противовоспалительных барьеров ор- |

методом элиминации ИК из ор- |

||||||||||||||

ганизма. Полагают, что нарушение |

ганизма становится метод системной |

||||||||||||||

протеиназно-ингибиторного |

баланса |

энзимотерапии. Установлено, что |

|||||||||||||

обусловливает хронизацию воспали- |

при воздействии иммунных пре- |

||||||||||||||

тельных реакций в сосудистой стенке |

паратов увеличивается |

гидролити- |

|||||||||||||

и может служить одной из причин, |

ческая активность сыворотки крови, |

||||||||||||||

приводящих |

к |

различным |

формам |

что ведет к стимуляции фагоцитоза и |

|||||||||||

патологии при НАА. Метод основан |

усилению клиренса иммунных ком- |

||||||||||||||

на удалении из кровеносного русла |

плексов с увеличением их фрагмен- |

||||||||||||||

плазмы в количестве 1200— 1600 мл |

тации. Протеолитические |

ферменты |

|||||||||||||

и/или пропускании плазмы через |

повышают |

также |

функциональные |

||||||||||||

сорбент |

"Иммотин" |

с |

общей |

возможности Fc-рецепторов моно- |

|||||||||||

емкостью |

по |

связыванию |

трипсина |

цитов-макрофагов и нейтрофилов, |

|||||||||||

20 мг. В исследовании была установ- |

что способствует увеличению их фа- |

||||||||||||||

лена связь между фазой воспаления и |

гоцитарной активности. Очень низ- |

||||||||||||||

активностью |

коллагеназ |

нейтро- |

кие концентрации папаина и трип- |

||||||||||||

филов |

и |

активностью |

катепсина G |

сина обеспечивают изменение СН2- |

|||||||||||

(увеличение в 6 и 9 раз соответствен- |

домена иммуноглобулинов, в резуль- |

||||||||||||||

но по сравнению с группой доноров). |

тате |

чего |

комплементарные белки |

||||||||||||

Уровень изменения данных по- |

могут связываться |

с |

компонентами |

||||||||||||

казателей |

служит |

дополнительным |

комплемента |

только |

на |

|

короткое |

||||||||

методом |

адекватности |

противовос- |

время, и активация комплементар- |

||||||||||||

палительного лечения. Метод ис- |

ного каскада не происходит. Сис- |

||||||||||||||

пользован у 6 пациентов. В результа- |

темная энзимотерапия угнетает про- |

||||||||||||||

те проведенных |

процедур |

отмечено |

дукцию вновь синтезируемых им- |

||||||||||||

непосредственное снижение актив- |

мунных комплексов, а также пре- |

||||||||||||||

750 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

пятствует их осаждению и связыва- |

На основании нашего и другого опы- |

|||

нию с тканями. |

|

та показано, что применение длитель- |

||

Таким образом, основная задача |

ной терапии |

стероидами в режиме |

||

консервативной терапии при лече- |

"малых" доз малоэффективно и, мас- |

|||

нии больных, страдающих неспеци- |

кируя воспаление не отражает карти- |

|||

фическим аортоартериитом — пере- |

ну активно продолжающегося вос- |

|||

вод острой и подострой стадии забо- |

паления в сосудах, что приводит к |

|||

левания в хроническую, включая |

поздней диагностике сосудистых по- |

|||

стадию "морфологической ремиссии". |

ражений и тем самым ухудшает про- |

|||

Тем самым мы тормозим в той или |

гноз течения заболевания. Высоко- |

|||

иной мере дальнейшее прогрессиро- |

эффективный метод пульс-терапии |

|||

вание |

патологического |

процесса с |

должен найти более широкое приме- |

|

вовлечением новых артериальных |

нение в клинике для быстрого купи- |

|||

бассейнов, что отражается в улучше- |

рования остроты воспаления и как |

|||

нии или стабилизации общего состо- |

метод предоперационной подготовки. |

|||

яния больного и исключает развитие |

Учитывая, что в настоящее время |

|||

осложнений, служащих одной из ос- |

невозможно с точностью судить об |

|||

новных причин ухудшения отдален- |

уменьшении активности заболевания |

|||

ных результатов лечения. При раннем |

у половины пациентов, метод |

|||

выявлении, до развития сосудистых |

длительной |

противовоспалительной |

||

поражений, консервативное лечение |

терапии должен стать ведущим в ле- |

|||

является основным и определяющим |

чении неспецифического аортоарте- |

|||

в прогнозе отдаленной выживаемости |

риита. Длительность терапии должна |

|||

и качества жизни больных. |

составлять не менее 2—3 лет. В ка- |

|||

Несмотря на возможные осложне- |

честве препарата выбора рекоменду- |

|||

ния, ГКС остаются до настоящего |

ется цитостатик метотрексат. |

|||

времени одними из наиболее эффек- |

Пациенты с НАА должны нахо- |

|||

тивных |

лекарственных |

средств при |

диться под постоянным наблюдени- |

|

иммуноопосредованной |

патологии. |

ем ревматологов и терапевтов. |

||

|

|

|

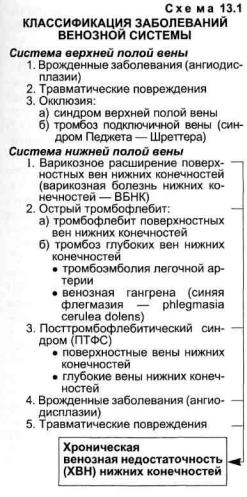

СЕАР. Именно она послужила осно- |

||||

|

|

|

вой классификации заболеваний вен |

||||

|

|

|

в модернизированных |

стандартах |

|||

|

|

|

1995 г. Общества сосудистых хирур- |

||||

|

|

|

гов США (SVS) и Международного |

||||

|

|

|

общества кардиоваскулярных хирур- |

||||

|

|

|

гов (ISCVS), предложенных J.Porter |

||||

|

|

|

и G.Moneta. |

|

|

|

|

|

|

|

Классификация, претендующая на |

||||

|

|

|

"всеобъемлемость" (она охватывает |

||||

|

|

|

как клинические — Clinical, этиологи- |

||||

|

|

|

ческие — Etiological признаки ХВН, |

||||

|

|

|

так и анатомические — Anatomical и |

||||

|

|

|

патофизиологические |

— Pathophi- |

|||

|

|

|

siological особенности), на первый |

||||

|

|

|

взгляд представляется чересчур гро- |

||||

|

|

|

моздкой, однако у нее появляется все |

||||

|

|

|

больше и больше последователей. |

||||

|

|

|

Именно она помогла исследователям |

||||

|

|

|

различных стран достичь стандарти- |

||||

|

|

|

зации и объективизации результатов |

||||

|

|

|

в своих работах. Название СЕАР об- |

||||

|

|

|

разовано по первым буквам основ- |

||||

|

|

|

ных разделов классификации. |

|

|||

|

|

|

Структура ее представлена в табл. |

||||

|

|

|

13.1 и 13.2 (форма, приспособленная |

||||

|

|

|

для практического использования) с |

||||

|

|

|

наличием сокращений, удобных для |

||||

|

|

|

быстрого и легкого |

представления |

|||

|

|

|

информации. |

|

|

|

|

|

|

|

Диагноз для обозначения характе- |

||||

|

|

|

ра патологического процесса форму- |

||||

|

|

|

лируют на основании вышеприве- |

||||

|

|

|

денных буквенных и цифровых обоз- |

||||

|

|

|

начений. |

|

|

|

|

|

|

|

Например, неосложненные теле- |

||||

ниях венозной недостаточности (сте- |

ангиэктазии могут быть обозначены |

||||||

пень расширения поверхностных вен, |

как C1 (S или А), где С1 |

||||||

выраженность трофических рас- |

констатирует наличие определенного |

||||||

стройств, наличие или отсутствие яз- |

состояния |

(телеангиэктазии), |

а |

||||

венных дефектов), что, естественно, |

обозначение S или А (симптомный |

||||||

не позволяло в полной мере оценить |

или бессимптомный) |

подчеркивает |

|||||

состояние всей венозной системы. |

наличие или отсутствие боли. |

||||||

В начале 90-х годов появились пер- |

Варикозное |

расширение |

вен может |

||||

вые попытки создания интегрирован- |

иметь следующую аббревиатуру: С2 |

||||||

ной балльной системы подсчета сте- |

(S или А), ЕР, As, PRI,2> ЧТО |

||||||

пени тяжести заболевания с учетом |

обозначает |

варикозное |

расширение |

||||

как клинических, так и инструмен- |

вен с наличием или без наличия |

||||||

тальных данных (A.Cornu-Thenard et |

болевого |

синдрома, |

являющегося |

||||

al.), что привело в дальнейшем к со- |

первичным заболеванием (ЕР), с |

||||||

зданию в 1994 г. экспертами Согла- |

поражением только системы по- |

||||||

сительной |

группы |

Американского |

верхностных вен As, с регистрацией |

||||

венозного |

форума |

классификации |

рефлюкса в сегментах 2 и 3 (R1,2)- |

||||

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

753 |

superficialis, подколенной и венах голени, перфорантных венах бедра

И ГОЛеНИ (PR2,3,13,14,15,17,18) И пост-

тромботической окклюзией v.femoralis superficialis и v.poplitea (013,14)-

Эта классификация дает возможность вычислить интегрированный индекс, оценивающий тяжесть клинической симптоматики (см. табл. 13.2) с учетом данных клинической картины заболевания, анатомического поражения и степени нарушения трудоспособности, что достаточно хорошо позволяет объективизировать эффективность лечения различных групп пациентов. Стремление к унификации — главный положительный момент классификации СЕАР. В клинической практике признано удобным использование I, VI и VII разделов данной классификации (клинический класс, балльная оценка клинической симптоматики и шкала снижения трудоспособности), что позволяет в динамике оценивать эффективность разных методов лечения ХВН.

Несмотря на ряд критических замечаний, создание и внедрение СЕАР подытожило целый этап в развитии флебологии на рубеже смены тысячелетий и на сегодняшний день является суммацией известных данных об этиологии, патогенезе и клинике ХВН.

Для практической медицины и первичного анализа результатов при оценке выраженности ХВН допустимым является использование упрощенных "рабочих" классификаций, хотя потребности сегодняшнего дня все более остро ставят вопрос о стандартизации клинических данных, полученных разными исследователями. Для этих целей больше всего подходит Международная классификация СЕАР, жизнеспособность которой подтвердили многочисленные международные научные форумы последних лет.

Классификация варикозной болезни нижних конечностей. На Всерос-

сийском съезде хирургов, прошед-

754

755

756

ботромбозов обусловлена тем, что у |

ющей и снижению функции проти- |

||||||||||||||||

2—10 % больных на фоне венозного |

восвертывающей систем крови, на- |

||||||||||||||||

тромбоза развивается |

такое грозное |

рушению нервной регуляции сосу- |

|||||||||||||||

осложнение, как тромбоэмболия ле- |

дистого |

тонуса |

и |

лимфатического |

|||||||||||||

гочной артерии (ТЭЛА), причем в |

оттока. |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

0,26 % случаев она становится при- |

Патофизиология регионарной и об- |

||||||||||||||||

чиной смерти. ТЭЛА и тромбоз глу- |

щей гемодинамики. Считается, что |

||||||||||||||||

боких вен как состояния, имеющие |

наиболее часто (до 81 %) местом пер- |

||||||||||||||||

общие патогенетические корни, объ- |

вичной |

локализации флеботромбоза |

|||||||||||||||

единяют в понятие венозного тром- |

являются мышечные ветви вен голе- |

||||||||||||||||

боэмболизма |

(тромбоэмболические |

ней. Установлено, что в 1/3—1/2 слу- |

|||||||||||||||

осложнения — ТЭО). Число больных |

чаев на протяжении 2—3 сут они |

||||||||||||||||

с ТЭО основного заболевания растет |

подвергаются спонтанному лизису и, |

||||||||||||||||

с каждым годом. В США ежегодно |

как правило, клинически не прояв- |

||||||||||||||||

регистрируется около 50 тыс., в Гер- |

ляются. Примерно у 40 % больных зо- |

||||||||||||||||

мании — 10 тыс. летальных исходов |

на флеботромбоза стабилизируется в |

||||||||||||||||

ТЭЛА. 45—95 % больных, перенес- |

размерах или уменьшается. В 7—20 % |

||||||||||||||||

ших распространенный тромбоз глу- |

случаев |

тромбоз |

распространяется |

||||||||||||||

боких вен нижних конечностей, стра- |

проксимальнее |

подколенной |

ямки, |

||||||||||||||

дают выраженными формами хрони- |

приводя |

к |

поражению |

илеофемо- |

|||||||||||||

рального сегмента |

и тазовых |

вен с |

|||||||||||||||

ческой |

венозной |

недостаточности, |

|||||||||||||||

развитием ТЭЛА у 44 % больных. |

|||||||||||||||||

что ограничивает их социальную ак- |

|||||||||||||||||

Второй по частоте |

локализацией |

||||||||||||||||

тивность. По данным A.N.Nicolaides |

|||||||||||||||||

первичного тромботического аффек- |

|||||||||||||||||

и соавт. (1997), |

венозные трофичес- |

||||||||||||||||

та являются тазовые вены. Тромбоз |

|||||||||||||||||

кие язвы возникают примерно у 500 |

|||||||||||||||||

чаще |

всего |

возникает |

после |

родов, |

|||||||||||||

пациентов из |

100 |

000, перенесших |

|||||||||||||||

абортов и операций на органах мало- |

|||||||||||||||||

тромбоз глубоких вен. |

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

го таза. |

Далее |

его |

распространение |

|||||||||||

Статистика |

|

послеоперационных |

|||||||||||||||

|

идет на общую подвздошную вену и |

||||||||||||||||

венозных ТЭО |

поистине |

угрожаю- |

|||||||||||||||

в особо неблагоприятных случаях — |

|||||||||||||||||

щая. B.Bergqist |

(1996), обобщивший |

||||||||||||||||

на илиокавальный |

сегмент. Возмо- |

||||||||||||||||

значительное количество диагности- |

|||||||||||||||||

жен и первичный тромбоз илиофе- |

|||||||||||||||||

ческих |

исследований |

с |

меченым |

||||||||||||||

морального сегмента и нижней полой |

|||||||||||||||||

фибриногеном, установил, что после |

|||||||||||||||||

вены, |

который |

чаще |

всего |

обус- |

|||||||||||||

различных общехирургических опе- |

|||||||||||||||||

ловлен наличием внутрисосудистых |

|||||||||||||||||

ративных вмешательств тромбоз глу- |

|||||||||||||||||

факторов. К ним относятся спайки в |

|||||||||||||||||

боких вен (ТГВ) нижних конечностей |

|||||||||||||||||

подвздошных венах, аномалии ниж- |

|||||||||||||||||

наблюдается |

в |

среднем |

у 29 |

% |

|||||||||||||

ней полой вены в виде наличия диа- |

|||||||||||||||||

больных. У пациентов травматологи- |

|||||||||||||||||

фрагм, перегородок, атрезий. Наибо- |

|||||||||||||||||

ческого и ортопедического профиля |

|||||||||||||||||

лее часто внутрисосудистые |

веноз- |

||||||||||||||||

частота венозных тромбозов еще вы- |

|||||||||||||||||

ные спайки располагаются в левых |

|||||||||||||||||

ше. После операций по поводу пере- |

|||||||||||||||||

подвздошных венах на уровне их пе- |

|||||||||||||||||

лома бедра тромбоз наблюдается в 53 |

|||||||||||||||||

рекреста |

с |

артериями. |

Врожденные |

||||||||||||||

% случаев, причем более чем у по- |

|||||||||||||||||

перегородки находятся между боко- |

|||||||||||||||||

ловины |

пациентов |

он |

возникает |

не |

|||||||||||||

выми |

(медиальной |

и |

латеральной) |

||||||||||||||

только в пораженной, но и в здоро- |

|||||||||||||||||

стенками вены, гистологически в них |

|||||||||||||||||

вой конечности. |

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

различимы все слои венозной стенки. |

||||||||||||

В этиологии венозных тромбозов |

|||||||||||||||||

Приобретенные |

|

|

перегородки |

||||||||||||||

важное значение придают травме, в |

|

|

|||||||||||||||

локализуются только между |

перед- |

||||||||||||||||

том числе операционной, |

воспале- |

||||||||||||||||

ней и задней стенками вены и состо- |

|||||||||||||||||

нию или изменению эндотелия в от- |

|||||||||||||||||

ят из соединительной ткани, покры- |

|||||||||||||||||

вет на инфекционный раздражитель, |

|||||||||||||||||

той эндотелием, имеются |

признаки |

||||||||||||||||

повышению активности свертыва- |

|

||||||||||||||||

|

воспалительного процесса. Образо- |

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

758 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|