- •В.Ф. Гузик проектирование проблемно - ориентированных вычислительных систем

- •Часть 1

- •Предисловие

- •Производительность суперкомпьютеров

- •Глава первая. Концепция построения многопроцессорных вычислительных систем с программируемой архитектурой (мвс па)

- •Глава вторая. Организация математического обеспечения мвс с программируемой архитектурой

- •2.1. Основы математического обеспечения многопроцессорных вычислительных систем с программируемой архитектурой

- •2.2. Организация машинных языков высокого уровня и технология программирования мвс с программируемой архитектурой

- •2.3. Организация параллельных вычислительных процессов в мвс с программируемой архитектурой

- •Глава третья. Проблемно-ориентированные мвс па

- •3.1.Методика перехода от систем дифференциальных и алгебраических уравнений к системе уравнений Шеннона

- •3.1.1.Представление исходной задачи в форме, удобной для реализации на цифровых интегрирующих машинах (цим)

- •3.1.2. Методика перехода от заданных функций к системе уравнений Шеннона

- •3.1.3. Методика перехода от заданных дифференциальных уравнений к системе уравнений Шеннона

- •3.1.4.Методика перехода от систем линейных алгебраических уравнений к системе уравнений Шеннона

- •3.1.5.Получение программных матриц соединений цифровых решающих модулей

- •3.1.6.Методика перехода от программных матриц к схеме соединения цифровых решающих модулей (црм) в цим с жесткими связями

- •3.2.Примеры структурной организации вычислительного процесса в цим.

- •3.2.1.Задача №1

- •3.2.2.Задача №2

- •3.2.3.Задача №3

- •Приложение 3.2

- •3.2.4.Задача №4

- •3.2.5.Задача №5

- •Глава четвёртая. Теоретические основы построения интегрируЮщих вычислительных структур модульного типа

- •4.1. Общая структурно-логическая схема проектирования (анализа и синтеза) модульных ивс

- •4.2. Представление задач для модульных ивс в операторном пространстве

- •4.3. Построение базиса в операторном -пространстве для ивс модульного типа

- •4.4. Разработка эффективного машинного алгоритма выбора базиса в операторном -пространстве

- •4.5. Математическая модель ивс модульного типа на основе t -алгоритмов

- •4.6. Примеры, иллюстрирующие работу базовой машины ивс

- •Глава пятая. Анализ и синтез универсальных решающих блоков интегрирующих вычислительных структур (ивс)

- •5.1. Синтез алгоритма универсального решающего блока интегрирующих вычислительных структур

- •5.2. Разработка алгоритма автоматического масштабирования переменных и приращений в универсальном решающем блока ивс

- •5.3. Построение структурных схем универсальных решающих блоков ивс с автоматическим масштабированием переменных

- •5.4 Разработка алгоритма универсального решающего блока, основанного на принципе цифрового слежения и синтез его структурной схемы

- •5.5.Проектирование решающей части интегрирующих вычислительных структур

- •Глава шестая. Проектирование функциональных модулей интегрирующих вычислительных структур

- •6.1. Исследование принципов построения коммутационных систем модульных интегрирующих вычислительных структур

- •6.2. Разработка волновых каскадных коммутирующих сред для интегрирующих вычислительных структур

- •6.3. Принципы построения цифровых решающих и функциональных модулей ивс

- •6.4.Определение параметров функциональных модулей интегрирующих вычислительных структур

- •6.5.Матричное представление функциональных модулей интегрирующих вычислительных структур

- •6.6. Построение специализированного микропроцессора интегрирующей вычислительной структуры

- •Глава седьмая. Система математического обеспечения модульных интегрирующих вычислительных структур

- •7.1. Структура системы математического обеспечения модульных ивс

- •7.2. Разработка языка структурного программирования высокого уровня для модульных ивс

- •7.3.Разработка транслятора, загрузчика и диспетчера системы программного обеспечения модульных ивс

- •7.4. Построение пакета системных программ для программного обеспечения ивс

- •7.5. Организация вычислительных процессов в модульных ивс

- •Глава восьмая. Однородные цифровые интегрирующие структуры

- •8.1. Цифровые интеграторы для оцис

- •8.2. Интерполяционные и экстраполяционные, одноразрядные и многоразрядные однородные цифровые интегрирующие структуры

- •Глава девятая. Примеры проектирования проблемно- ориентированных мвс на интегрирующих структурах

- •9.1. Моделирующий вычислительный комплекс для исследования систем инерциальной навигации на основе модульных ивс

- •9.2. Применение интегрирующих вычислительных структур для реализации систем управления манипуляционными устройствами автономных роботов

- •9.3. Специализированная вычислительная система для решения задач управления с прогнозированием

- •9.4. Логико-интегрирующие вычислительные структуры

- •Приложение 1 Примерный перечень

- •Министерство образования и науки российской федерации

- •Курс «Технология программирования»

- •Практические задания

- •Курс «Интерфейсы периферийных устройств»

- •Курс «Конструкторско-технологическое обеспечение производства эвм»

- •Библиографический список

- •Оглавление

4.2. Представление задач для модульных ивс в операторном пространстве

Для отображения задач в модульную интегрирующую вычислительную структуру и разработки системы её универсального математического обеспечения необходимо исходную задачу представлять в специальном операторном пространстве, переход к которому от функционального пространства не требует искусственных приёмов [29, 92].

Задача в операторном пространстве представляется в естественном виде, а реализация теоретико-множественных операций над операторами позволяет ставить и решать проблему построения базиса операторов функций и операций для заданных классов задач. Все это является основой для создания интегрирующих вычислительных структур с универсальным способом организации вычислительного процесса в них.

Будем рассматривать

для представления задач в ИВС функциональное

пространство

![]() - множество всевозможных функций и их

суперпозиций на[a,

b],

которые имеют на [a,

b]

непрерывные производные до (l–1)-й

включительно, Очевидно, что R

- линейное

метрическое нормированное пространство

[92]:

- множество всевозможных функций и их

суперпозиций на[a,

b],

которые имеют на [a,

b]

непрерывные производные до (l–1)-й

включительно, Очевидно, что R

- линейное

метрическое нормированное пространство

[92]:

1) в R- определены операции сложения и умножения по правилам векторной алгебры;

метрика в R определена как

(4.2)

норма в R определяется как

(4.3)

.

Введем понятие Τ - оператора и пространства Τ - операторов, которые позволяют в удобной форме представлять исходную задачу в ИВС, а также построить математическую модель ИВС. Все дальнейшие рассуждения будем проводить в предположении, что в микропроцессорах (функциональных

модулях) ИВС реализуются системы уравнений Шеннона [76, 109] и, следовательно, нет различий в реализации функций и операций.

Для определения пространства Τ - операторов конкретизируем и формализуем отображение Г:RΛ, которое в дальнейшем будем обозначать как Τ.

О п р е д е л е н и

е 1. T-оператором,

или моделью схемы Шеннона, будет

называться отображение вида

![]() ,

где

,

где![]() - некоторая конечная система функций

изR;

2E

- множество

всех подмножеств системы E

R.

- некоторая конечная система функций

изR;

2E

- множество

всех подмножеств системы E

R.

Тогда автоматически получим для Τ-оператора, действующего на функцию f E из -пространства, следующее определение.

О п р е д е л е н и

е 2. Τ-оператором

для функции

![]() ,

илиTf,

называ-ется отображение функции f

на множество

,

илиTf,

называ-ется отображение функции f

на множество

![]() которое

является решением системы дифференциальных

уравнений Шеннона (СУШ) для функции f

.

которое

является решением системы дифференциальных

уравнений Шеннона (СУШ) для функции f

.

Тогда E R - область определения Τ-оператора;

2E - область значений T-оператора.

Причем при конечных

Ε

область

значений Τ-оператора

![]() ,

при счетно-бесконечных Ε

область

значений Τ-оператора

континуальна.

,

при счетно-бесконечных Ε

область

значений Τ-оператора

континуальна.

Действие оператора Τ на функцию f, в результате которого получается множество Εf , символически представим таким образом:

![]() ,

где

,

где

![]()

f

- главное

значение оператора, ![]() - множество побочных значений.

- множество побочных значений.

Так как система дифференциальных уравнений Шеннона имеет бесконечное множество решений с точностью до постоянной, то под множеством функций Ef понимается одно из подмножеств множества решений системы дифференциальных уравнений Шеннона, построенное по заданным или выбранным правилам.

П р и м е р.

Пусть задана система функций

![]()

где

Тогда,

если воспользоваться методикой перехода

от функций к системам уравнений Шеннона,

заключающихся в последовательном

дифференцировании функций

fi

[76]

,

можно получить множества

![]() в следующем виде:

в следующем виде:

Таким образом, действие Τ -оператора на функции у1 и y2 приводит к следующей записи:

Действие

Τ -оператора

на элементарную функцию f

R

будем

записывать в виде

![]() где X

- область

определения f.

Если f

R

- произвольная

функция, т.е.

где X

- область

определения f.

Если f

R

- произвольная

функция, т.е.

![]() ,

то

,

то![]() ,

где

,

где

![]() .

Конструкцию

.

Конструкцию

![]() назовем

комплексом. При

назовем

комплексом. При![]()

![]() При

При

![]() где *- операция изR

–

пространства:

где *- операция изR

–

пространства:

![]()

если f - элементарная, h - произвольная функции из R.

Факт, определяющий действие Τ-оператора на функцию fR в общем случав, в R - пространстве будем записывать в виде

![]() (4.4)

(4.4)

![]()

где - множество решений системы дифферен-циальных уравнений Шеннона для функции f.

Факт,

определяющий действие Τ-оператора

на произвольную функцию

![]() ,

запишется вR-пространстве

в виде:

,

запишется вR-пространстве

в виде:

т.е. множеством решений для комплекса Tfoh будет:

![]()

если "о" - композиция f, hR и

![]()

если

![]() и * - операцияR

-

пространства.

и * - операцияR

-

пространства.

О п р

е д е л е н и е 3. Множеств Τ

-

операторов ,

задающих

отображение некоторого множества

функций

![]() ,

и множества операций

,

и множества операций![]() в семейство множеств решений систем

дифференциальных уравнений Шеннона

для функций

в семейство множеств решений систем

дифференциальных уравнений Шеннона

для функций![]() и операций

и операций![]()

![]() называется операторным-пространством

или пространством T-операторов.

называется операторным-пространством

или пространством T-операторов.

Для

определения свойств Τ-операторов

сделаем следующие замечания. Пусть X

- область определения функции f(X),

a

Z

- область

определения оператора

![]()

![]() .

Обозначим черезfi(z)

граничный

элемент (конечная точка интервала

вычислений) подмножества

.

Обозначим черезfi(z)

граничный

элемент (конечная точка интервала

вычислений) подмножества

![]() ·

·

Тогда

функция f(X)

совпадает

в точке

![]() со значением оператора Tf(Z),

если

со значением оператора Tf(Z),

если

![]() В общем случае, функцияf(X)

совпадает

во всех точках X

со

значениями оператора Tf

(Z)

если

В общем случае, функцияf(X)

совпадает

во всех точках X

со

значениями оператора Tf

(Z)

если

![]() .

.

Если

существует оператор Tf,

то это влечет за собой существование

обратного ему оператора

![]() такого,

что пара

такого,

что пара![]() образует единичный операторТe

.

Действительно, так как Тf

и

образует единичный операторТe

.

Действительно, так как Тf

и

![]() есть

образы функций

есть

образы функций

![]() в

R

- пространстве,

которые симметричны относительно

биссектрисы координатного угла -

в

R

- пространстве,

которые симметричны относительно

биссектрисы координатного угла -

![]() ,

т.е.

,

т.е.

![]() или

или

![]() Оператор

Те

имеет

прообразом в R-пространстве

функцию

Оператор

Те

имеет

прообразом в R-пространстве

функцию![]() .

С точки зрения технической интерпретацииТе-оператор

представляет собой схему вычисления

(образование) машинной переменной.

.

С точки зрения технической интерпретацииТе-оператор

представляет собой схему вычисления

(образование) машинной переменной.

На основании сказанного сформулируем основные свойства Т-операторов.

I. Действие обратного оператора на прообраз прямого в смысле главного значения есть единичный оператор Те, который определяется как

т.е.![]()

(4.5)![]()

Это

следует из того, что конструкция

![]() есть

комплекс [29] и, следовательно, ее

представление в R

будет

иметь вид

есть

комплекс [29] и, следовательно, ее

представление в R

будет

иметь вид

и в смысле главного

значения

где

2. Действие прямого оператора на обратный в смысле главного значения и наоборот есть единичный оператор, т.е.

(4.6)![]()

Это

следует из представления

![]() в

виде

в

виде![]() .

.

3. Свойство кратности

(4.7)![]()

Для построения различных моделей с помощью операторов в - пространстве вводятся следующие операции над Τ-операторами:

умножение Τ-оператора на постоянное число

где с K, K- поле действительных чисел;

![]() ,

следовательно,

,

следовательно,

;![]()

2) суммирование операторов

(4.9)![]()

;![]()

3) произведение операторов

![]() , обобщая,

, обобщая,

(4.10)

.

Операторное пространство - линейное нормированное метрическое пространство с

1)

метрикой,

![]() .

(4.11)

.

(4.11)

где

,

;

2)

нормой

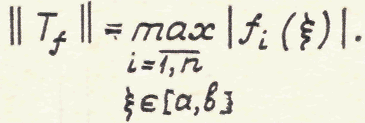

(4.12)

(4.12)

Для

операторного

- пространства

метрика

![]() и

норма ||Tf

||

удовлетворяют всем условиям для метрики

и нормы, определенных для функционального

R-пространства.

Покажем это для метрики

и

норма ||Tf

||

удовлетворяют всем условиям для метрики

и нормы, определенных для функционального

R-пространства.

Покажем это для метрики

![]() :

:

1)

![]() при

при

![]() т.е.

т.е.![]()

![]() ,

т.к.

,

т.к.

![]() ;

;

2) пусть f, g, h R. тогда

так как

![]() следовательно,

следовательно,

в этих выражениях

знак равенства справедлив , когда

![]() .

.

Отсюда

![]() и

при

и

при

![]() имеем

имеем

![]()

3) метрика симметрична и положительно полуопределена, т.е.

![]()

Введем

в операторное

- пространство

оператор константы Тс,

как

![]() ,

где

,

где![]() -

нулевой элемент R

- пространства.

-

нулевой элемент R

- пространства.

И

![]() сследуем

свойства операторного

- пространства, касающиеся его линейности:

сследуем

свойства операторного

- пространства, касающиеся его линейности:

1) ![]() если

если

Tfi - комплекс;

2) -пространство - абелева группа относительно операции суммирования операторов

так как![]()

![]() и

и

![]() ;

;

3) в

-пространстве

существует нулевой элемент![]() такой,

что

такой,

что![]() .

В самом деле, по определению суммы

.

В самом деле, по определению суммы

![]() ,

где

,

где

![]() ;

следовательно

;

следовательно

![]() ;

;

4) в

-пространстве

существует противоположный элемент

![]() По

определению суммы

По

определению суммы

![]() ,

с

другой стороны

,

с

другой стороны

![]() ,

следовательно,

,

следовательно,

![]() .Последнее выражение

справедливо, если в R-пространстве

вместе с элементом f

существует элемент –f,

а значит в -пространстве

существует элемент

.Последнее выражение

справедливо, если в R-пространстве

вместе с элементом f

существует элемент –f,

а значит в -пространстве

существует элемент

![]() .

Поэтому противоположным оператором

дляTf

будет

оператор

.

Поэтому противоположным оператором

дляTf

будет

оператор

![]() ,

обозначенный

,

обозначенный![]() ;

;

5) операция умножения операторов на числа удовлетворяет условиям:

а)

![]() ;

;

b)

![]() ,

действительно, по определению суммы

имеем

,

действительно, по определению суммы

имеем

![]() ,

следовательно,

,

следовательно,

![]() ;

;

c)

![]() -

это происходит в связи с тем, что сумма

двух действительных чисел не является

операцией суммирования в операторном

пространстве;

-

это происходит в связи с тем, что сумма

двух действительных чисел не является

операцией суммирования в операторном

пространстве;

d)

![]()

![]() и

и

![]()

e)

![]() ,

т.к.

,

т.к.![]() ;

;

![]() ,

,

т.к.

![]() и

и

![]() .

.

Следует

ответить, что из-за невыполнения свойства

![]() для

строгости операторное -пространство

нужно считать квазилинейным. Это

положение не оказывает влияния на

дальнейшие теоретические результаты,

связанные с построением базиса в

операторном пространстве и синтезом

математической модели ИВС. Так как

обычно в ИВС сумму двух действительных

чисел можно заменить одной постоянной

величиной, т.е.

для

строгости операторное -пространство

нужно считать квазилинейным. Это

положение не оказывает влияния на

дальнейшие теоретические результаты,

связанные с построением базиса в

операторном пространстве и синтезом

математической модели ИВС. Так как

обычно в ИВС сумму двух действительных

чисел можно заменить одной постоянной

величиной, т.е.![]() то свойство операторного пространства

то свойство операторного пространства![]() свести

к операции умножения Τ-оператора

на

постоянное число:

свести

к операции умножения Τ-оператора

на

постоянное число:

![]()