- •Предисловие

- •Часть I. Понятие обществознания и становление общества Тема 1. Понятие обществознания и общества

- •1. Обществознание в системе наук

- •2. Особенности познания общественно-исторических событий

- •3. Общество и общественные отношения

- •4. Общество, природа и техника

- •Тема 2. Общество и обществознание в их историческом развитии

- •1. Становление общества

- •2. Возникновение цивилизаций

- •3. Становление современного общества

- •4. Цивилизация и обществознание России

- •Часть II. Экономическая сфера жизни общества Тема 1. Типы экономических систем. Экономика и государство

- •1. Понятие экономики

- •2. Структура экономики

- •3. Факторы производства, их виды и функционирование

- •4. Экономика и государство

- •5. Командно-административная и рыночная экономика

- •6. Отношения собственности

- •7. Экономический цикл и рост

- •8. Конкуренция и монополия

- •Тема 3. Экономика потребителя

- •1. Уровень жизни и доход

- •2. Рынок труда, занятость и безработица

- •Тема 4. Мировая экономика и Россия

- •1. Микро- и макроэкономика

- •2. Мировая экономика и ее институты

- •3. Проблемы современной мировой экономики

- •Часть III. Социальная сфера жизни общества Тема 1. Общности, группы, институты

- •1. Общности людей

- •2. Положение индивида в группе: статусы и роли

- •3. Семья как малая социальная группа

- •4. Расы и расизм

- •5. Этнические общности

- •6. Понятие нации и его современное содержание

- •7. Социальная стратификация и мобильность

- •8. Социальные институты

- •9. Своеобразие развития российских социальных институтов

- •Тема 2. Социальная сфера современного общества

- •1. Социализация и ее этапы

- •2. Деятельность, ценности и нормы

- •3. Социальное неравенство, конфликты и партнерство

- •4. Социальное государство

- •5. Социальные процессы в современной России как многонациональном государстве

- •6. Средства массовой информации в современном обществе

- •Часть IV. Политическая сфера жизни общества Тема 1. Власть и государство

- •1. Понятие политики.

- •2. Власть. Понятие политической власти

- •3. Государство, его понятие, происхождение, признаки и функции

- •4. Типы и форма государства

- •5. Правовое государство

- •6. Гражданское общество

- •7. Политическая система и политические институты

- •8. Государственные органы

- •9. Политические партии и идеологии

- •10. Избирательные системы и права

- •11. Политическая культура

- •Тема 2. Основы конституционного строя Российской Федерации

- •1. Развитие конституционного процесса в России

- •2. Конституционный строй Российской Федерации

- •3. Федеративное устройство Российской Федерации

- •4. Местное самоуправление

- •Тема 3. Система органов государственной власти в рф

- •1. Президент Российской Федерации

- •2. Органы законодательной власти

- •2. Порядок выборов в Федеральное Собрание

- •4. Правительство рф

- •5. Судебная система

- •Часть V. Право: основные понятия и система Тема 1. Основные понятия права

- •1. Происхождение и понятие права

- •2. Право и мораль. Правовая культура

- •3. Правовая норма

- •4. Источники права и виды законов

- •5. Правоотношения и правонарушение

- •6. Юридическая ответственность

- •Тема 2. Система права

- •1. Понятие системы права

- •2. Конституционное (государственное) право

- •3. Административное право

- •4. Гражданское право

- •3. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений

- •4. Гражданско-правовые сделки, их виды, формы и условия действительности

- •5. Трудовое право

- •6. Уголовное право

- •7. Жилищное право

- •8. Семейное право

- •9. Международное право и его акты

- •Часть VII. Духовная сфера жизни общества Тема 1. Человек как существо духовное

- •1. Культура и духовная деятельность

- •2. Природа и сущность человека

- •3. Сознание, самосознание и бессознательное

- •4. Смысл жизни и его поиски

- •5. Личность и пути ее созидания

- •6. Гуманизм, его понятие и исторические формы

- •Тема 2. Духовное освоение мира человеком

- •1. Мировоззрение, его виды, формы и содержание

- •2. Познание, наука и истина

- •3. Религия, ее понятие, функции и исторические формы

- •4. Творческая деятельность и искусство

- •5. Мораль и духовное познание

- •6. Глобальные проблемы современности

- •Поговорим о прочитанном Часть I. Понятие обществознания и становление общества Тема 1. Понятие обществознания и общества

- •Часть VII. Духовная сфера жизни общества Тема 13. Человек как существо духовное

- •2. Природа и сущность человека

- •Тема 14. Духовное освоение мира человеком

- •Вопросы для самоконтроля по темам: (используйте учебник п.К. Гречко "Введение в обществознание) Античное обществознание

- •Эпоха Возрождения

- •Обществознание в эпоху Нового времени

- •Обществознание XIX в.

- •Российская цивилизация и обществознание

- •Общество в его многообразии и единстве (сферы общественной жизни) Экономическая сфера жизни общества

- •Политическая сфера жизни общества

- •Право и правовые отношения

- •Социальная сфера жизни общества

- •Духовная сфера жизни общества

- •Контрольные вопросы по курсу "обществознание" Часть I. Понятие обществознания и становление общества Тема 1. Понятие обществознания и общества

- •1. Обществознание в системе наук

- •2. Особенности познания общественно-исторических событий

- •3. Общество и общественные отношения

- •4. Общество, природа и техника

- •Тема 2. Общество и обществознание в их историческом развитии

- •1. Становление общества

- •2. Возникновение цивилизаций

- •Тема 4. Финансы и экономика

- •Тема 5. Экономика потребителя и мировая экономика

- •Часть IV. Социальная сфера жизни общества Тема 6. Общности, группы, институты

- •Тема 7. Социальная сфера современного общества

- •Часть V. Политическая сфера жизни общества Тема 8. Власть и государство

- •Тема 9-10. Основы конституционного строя Российской Федерации. Система органов государственной власти в рф

- •Часть VI. Право: основные понятия и система Тема 11. Основные понятия права

- •Тема 12. Система права

- •Часть VII. Духовная сфера жизни общества

- •5. Познание, наука и истина

- •Список терминов

- •Список персоналий

- •Хрестоматийные материалы по курсу "Обществознание" Часть I. Понятие обществознания и становление общества Тема 2. Общество в его историческом развитии

- •Часть VII. Духовная сфера жизни общества Тема 13. Человек как существо духовное Тема 14. Духовное освоение мира человеком

- •Литература

- •Учебная и специальная литература по праву

3. Сознание, самосознание и бессознательное

1. Говоря о человеке и его духовной сфере, невозможно обойти понятие сознания. Многоплановость и чрезвычайная сложность сознания делают его предметом изучения многих наук. Оно является одним из основных понятий философии, психологии и социологии, обозначая высший уровень духовной активности человека. Однозначное определение сознания дать фактически невозможно - это сложнейшая философская проблема, вместе с тем все согласятся, что оно представляет собой надбиологическую форму восприятия, осознания и познания внешнего мира, регуляции человеческой деятельности. Важнейшей функцией сознания является мысленное построение действий и способность предвидения их последствий, контроль и управление поведением человека, способность отдавать себе отчет в происходящем. Сознание возникает, функционирует и развивается в процессе взаимодействия человека с окружающей действительностью, на основе его чувственно-предметной деятельности и общественно-исторической практики. Деятельность, речь и мышление - необходимые составляющие элементы сознания, его предпосылки и функции. При этом сознание не только и не столько пассивно отражает окружающий мир, сколько активно воспринимает и творчески осмысляет его. В психологии сознание рассматривается как особый, высший уровень организации психической жизни субъекта, выделяющего себя из окружающего мира. В социологии - как продукт социальных отношений, которые определяют и содержание сознания человека. В философии сознание рассматривается как всецело духовный феномен, благодаря которому человек оказывается способным трансцендировать как свою эпоху, так и свою биографию, обретать внутреннюю свободу. М.К. Мамардашвили определял сознание как "парадоксальность, к которой невозможно привыкнуть", как феномен, принципиально непостижимый, о котором невозможно построить теорию, так как человек находится "внутри" сознания и не может "выпрыгнуть" за его пределы (только смерть способна произвести такой "выход", но ее невозможно "осознать"). Сознание иногда определяют как свойство или функцию мозга, однако мозг есть и у животных, но сознания - нет. Сознание является продуктом трудовой, общественной, познавательной и духовной деятельности человека в ее целостности, а его материальным носителем является человек как биологический вид и его физиологический орган - мозг. Однако мозг сам по себе не способен производить сознание и мышление, ибо если ребенок лишается социальной среды и воспитания, то в нем не разовьется ни речевая, ни мыслительная, ни сознательная деятельность. Сознание есть как бы осознание знания, его совокупность. Поэтому рост сознания связан с познанием. Как подчеркивали Аристотель и Маркс, сознание человека имеет общественную природу, т.е. является продуктом не столько биологического, сколько социального развития: оно возможно только в обществе и благодаря ему. Хотя сознание обладает определенной автономией, его нельзя рассматривать вне связи с социальной жизнью. Сознание не только формируется, но во многом и определяется общественными отношениями. Оно является сложным системным образованием, имеющим различные уровни (по объему восприятия, его ясности и т.д.). Сознание может быть как индивидуальным, так и общественным (идеология). Общественное сознание есть качественно особая духовная система, которая живет своей относительно самостоятельной жизнью. Однако личное и общественное сознание находятся в постоянном взаимодействии. Понятие духовного с необходимостью связано с феноменом сознания. Феномен духовного возможен только при наличии сознания, он и есть само сознание в его чистоте или процессе очищения. Именно благодаря феноменам сознания и свободы возможно осуществление духовного познания. Сознание дает возможность человеку знать нечто о себе, да и вообще быть данным самому себе, т.е. бытийствовать. Положение человека в мире таково, что он является обладателем сознания, или, скорее, оно обладает человеком, потому что в акте самосознания человек узнает себя как нечто совершенно неведомое для самого себя, и сознание является тем лучом света, благодаря которому возможно существование предметов, мира и самого человека. Человек находится внутри сознания, поэтому единственный философский и духовный способ познания сознания - это самопознание. М.К. Мамардашвили определял сознание как "предельное понятие философии как таковой, о чем бы она ни была", "явление, которое есть и которое, в то же время, нельзя ухватить, представить как вещь. То есть о нем в принципе невозможно построить теорию", возможно лишь косвенное описание сознания, ибо человек находится внутри него. Ученый говорит о том, что в определенном смысле вся философия представляет собой "реализованное сознание"3. Уже Платон предпринял первую попытку постановки проблемы сознания, одновременно возникают теории сознания в древнеиндийской культуре в рамках буддизма и различных индуистских школ. Символом духовного в данном аспекте является "чистое сознание", как абсолютное "я" в философии Фихте или нирвана в буддизме. Оно является идеалом, над раскрытием которого особенно глубоко поработали восточные традиции. Духовный путь здесь видится как разотождествление сознания с любым наличным его содержанием, которое пытается захватить все "поле сознания". Отчуждая от себя "не-я", человек постоянно углубляет сам себя, узнает себя как нечто новое. В результате так осуществляемого духовного познания происходит раскрепощение сознания от любого наличного его содержания, внутреннего мира человека от тирании влечений, эмоций, хаотичных мыслей и т.д. Исходя из бесконечности и безграничности сознания, человек обладает потенциальной способностью разотождествления с любым содержанием своего "я", что позволяет ему глубже и по-иному осознавать себя, свою сущность. Объективируя любое содержание сознания, отчуждая его от себя как "не-я", человек идет по бесконечному пути к самому себе, к своей сущности, которая постоянно ускользает от объективации и теряется в бездонной глубине, которую можно выразить лишь символом. Нет предела духовному творческому самопознанию как очищению сознания. Структуру сознания можно определить как русло, по которому начинает течь уже упорядоченная психическая энергия. Из хаоса инстинктивных и полусознательных влечений возникает некая высшая, облагороженная духовным смыслом гармония. Структура сознания организует психический опыт, преобразует поток сознания, выравнивает и уравновешивает его течение, которое то и дело приходит в волнение от воздействия предметов чувств, хаоса эмоций и неорганизованного мышления. Ритуал представляет собой материализацию структуры сознания, которая организуется духовными символами. Благодаря ритуалу сознание вводится в определенное состояние и поддерживается в нем. Ритуал сохраняет сознание от диссоциации и организует его. С этой точки зрения человека можно охарактеризовать как существо ритуальное. Ритуал не обязательно должен быть религиозным. Переход от одних ритуальных форм культуры к другим - всегда революция или гибель. Философия - это всегда недоверие и критическое отношение к настоящему содержанию сознания. Движущим стимулом развития философии является сомнение, она всегда - поиск истины, которая не может быть вложена в прокрустово ложе определенного содержания. Свобода человека, которая заложена в потенции, заключается в его способности определять направленность своего сознания. Философом же является тот, кто не стремится жертвовать своей свободной волей, а наоборот, отрешается от всего, привносимого в сознание, методом сомнения, направляя волю на познание. Духовное в этом смысле заключается в осуществлении потенций свободной воли. В собственно духовном плане творческая спонтанность в работе сознания выражается в самообнаружении смыслов. Наряду с сознанием можно выделить также сверхсознаниекак надсознательный уровень духовной активности, присущий процессам творчества, а затем подсознательный и бессознательный уровни. Но вначале остановимся на понятии самосознания.

2. Сознание, включая в себя отношение субъекта к ценностям, выступает в виде самосознания. Это сознание, обращенное на само себя, оно является продуктом созерцания субъектом содержания собственного внутреннего мира (Декарт). Оно является осознанием и оценкой человеком самого себя как субъекта практической и познавательной деятельности, как личности, т.е. своего нравственного облика, ценностей, идеалов и мотивов поведения. В самосознании человек выделяет себя из всего окружающего мира, определяет свое место в круговороте природных и общественных событий. Самосознание тесно связано с рефлексией, благодаря которой оно способно подниматься до уровня теоретического мышления, философии. Самосознание носит общественный характер. Оно может быть свойственно не только индивиду, но и обществу, классу, социальной группе, нации, когда они поднимаются до понимания своего положения в системе общественных отношений, своих общих интересов и идеалов. Однако человеческий внутренний мир не исчерпывается сознанием и самосознанием. Большое значение в жизни человека имеет область неосознанного - подсознательное и бессознательное. Подсознание можно представить как пограничный слой между бессознательным и сознанием.

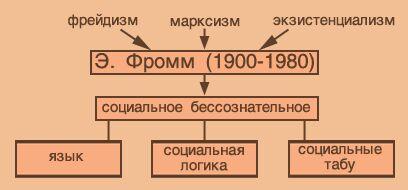

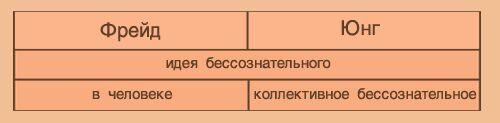

3. Бессознательное является совокупностью психических процессов и состояний, не представленных в сознании субъекта. Идея бессознательной психики возникла уже у Лейбница в "Монадологии" (1714), трактовавшего бессознательное как низшую форму душевной деятельности, лежащую за порогом осознанных представлений. Идея бессознательного, таким образом, существовала издавна, однако в научный оборот ввел ее психоаналитик Зигмунд Фрейд (1856-1939). Он представил бессознательное в виде могущественной иррациональной силы, антагонистичной (противоположной) деятельности сознания. Возвышенные ценности и идеалы Фрейд был склонен объяснять беccознательными и далеко не идеальными мотивами, проекциями вытесненных влечений. Наше "Я", по Фрейду, совсем не так "прозрачно", как полагали философы - это лишь одна из психических инстанций, развивающаяся под определяющим влиянием бессознательных влечений. Сновидения - это язык, на котором говорит беccознательное, они обладают особым cимволичеcким языком, общим для всех людей. Миф еcть коллективное сновидение народов, а религия - "коллективный невроз". Психоанализ призван вскрыть бессознательные мотивы и нейтрализовать их: "Там, где было Оно, должно cтать Я", - познание делает наc cвободными.

На оcнове cвоей метапcихологии Фрейд cоздал cвоеобразную филоcофию культуры, в которой интерпретация произведений иcкуccтва, религиозных предcтавлений или cоциальных инcтитутов проводитcя на оcнове методов, разработанных для толкования cновидений и cимптомов пациентов-невротиков. Подход Фрейда ко вcем облаcтям культуры являетcя "разоблачительным". Как за сферой сознания cкрываютcя неузнанные влечения, так и произведения культуры оказываютcя переодетыми продуктами беccознательной cтраcти. От невротика художник отличаетcя лишь даром cублимации и воплощения тех же детcких переживаний и образов cновидений. Художник замещает вытеcненные запретные предcтавления миром cублимированных образов или идей. Свои идеи Фрейд сравнивал с открытиями Коперника и Дарвина, нанесшими удар по человеческому самомнению, ставившему человека в центр мира и на вершину бытия. Наука показала, что человек населяет одну из планет в безмерном космосе и ведет свой род от животных. К этому психоанализ Фрейда добавил то, что даже в своем "собственном доме", в своей душе, человек не является "хозяином". Вместе с Марксом и Ницше Фрейд стал классиком "эры подозрения", т.е. создателем мировоззрения для тех, кто ищет за всеми идеалами и ценностями экономический интерес, волю к власти или инстинкт. Культура была для него частью биологической эволюции, подчиненной общим для всего живого законам. Фрейд ближе всего стоял к материалистической традиции, и крайне негативно относился к попыткам соединения психоанализа с религиозным мировоззрением и с "грязной ямой оккультизма". Именно это было основной причиной разрыва с К. Юнгом, который первым попытался вывести психоанализ за пределы натурализма и естественнонаучных теорий прошлых веков. К. Юнг (1875-1961) помимо "личностного бессознательного", куда входят прежде всего вытесненные на протяжении индивидуальной жизни представления, скапливается все подавленное и позабытое, ввел понятие "коллективного бессознательного", которое является итогом жизни рода, - оно присуще всем людям, передается по наследству и является тем основанием, на котором вырастает индивидуальная психика. Целью аналитической психологии является гармонизация сознания и бессознательного, равнозначная тому, что древние мыслители называли мудростью. В психотерапевтической практике такое равновесие сознания и бессознательного является результатом погружения "Я" в глубины психики ("индивидуация").

Юнг отмечает, что у пророков, поэтов, основателей сект и религиозных движений наблюдаются те же состояния, которые психиатр встречает у больных, слишком близко подошедших к "священному огню", в результате чего психика не выдерживает и происходит раскол личности. У пророков и поэтов к их собственному голосу часто примешивается идущий из глубин голос как бы другой личности, но им, в отличие от психически больных, удается овладеть этим содержанием, придать ему художественную или религиозную форму. Впоследствии Юнг назвал опыт коллективного бессознательного "архетипическим": приходящие из глубин коллективного бессознательного образы не зависят от воли и желания людей, они наделены огромной притягательностью и психической энергией. Каждому человеку мир этих праформ открывается в сновидениях, которые оказываются главным источником сведений о бессознательном.

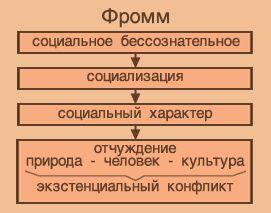

В дальнейшем возникает неофрейдизм, представляющий собой "культуралистскую" школу, противостоящую "биологизму" Фрейда и его последователей (К. Хорни, Х.С. Салливан). Но наибольшую известность за пределами собственно психологии и психотерапии получили работы Эриха Фромма. Его "Гуманистический психоанализ" и "демократический социализм" определяются видением человеческой природы, отличным как от биологического редукционизма Фрейда, так и от различных социологических теорий "среды", превращающих человека в игрушку внешних сил. Свободу он рассматривает как пространство реализации личности, а человека - как существо, прежде всего экзистенциальное, самореализация которого связана с любовью.