- •Предисловие

- •Часть I. Понятие обществознания и становление общества Тема 1. Понятие обществознания и общества

- •1. Обществознание в системе наук

- •2. Особенности познания общественно-исторических событий

- •3. Общество и общественные отношения

- •4. Общество, природа и техника

- •Тема 2. Общество и обществознание в их историческом развитии

- •1. Становление общества

- •2. Возникновение цивилизаций

- •3. Становление современного общества

- •4. Цивилизация и обществознание России

- •Часть II. Экономическая сфера жизни общества Тема 1. Типы экономических систем. Экономика и государство

- •1. Понятие экономики

- •2. Структура экономики

- •3. Факторы производства, их виды и функционирование

- •4. Экономика и государство

- •5. Командно-административная и рыночная экономика

- •6. Отношения собственности

- •7. Экономический цикл и рост

- •8. Конкуренция и монополия

- •Тема 3. Экономика потребителя

- •1. Уровень жизни и доход

- •2. Рынок труда, занятость и безработица

- •Тема 4. Мировая экономика и Россия

- •1. Микро- и макроэкономика

- •2. Мировая экономика и ее институты

- •3. Проблемы современной мировой экономики

- •Часть III. Социальная сфера жизни общества Тема 1. Общности, группы, институты

- •1. Общности людей

- •2. Положение индивида в группе: статусы и роли

- •3. Семья как малая социальная группа

- •4. Расы и расизм

- •5. Этнические общности

- •6. Понятие нации и его современное содержание

- •7. Социальная стратификация и мобильность

- •8. Социальные институты

- •9. Своеобразие развития российских социальных институтов

- •Тема 2. Социальная сфера современного общества

- •1. Социализация и ее этапы

- •2. Деятельность, ценности и нормы

- •3. Социальное неравенство, конфликты и партнерство

- •4. Социальное государство

- •5. Социальные процессы в современной России как многонациональном государстве

- •6. Средства массовой информации в современном обществе

- •Часть IV. Политическая сфера жизни общества Тема 1. Власть и государство

- •1. Понятие политики.

- •2. Власть. Понятие политической власти

- •3. Государство, его понятие, происхождение, признаки и функции

- •4. Типы и форма государства

- •5. Правовое государство

- •6. Гражданское общество

- •7. Политическая система и политические институты

- •8. Государственные органы

- •9. Политические партии и идеологии

- •10. Избирательные системы и права

- •11. Политическая культура

- •Тема 2. Основы конституционного строя Российской Федерации

- •1. Развитие конституционного процесса в России

- •2. Конституционный строй Российской Федерации

- •3. Федеративное устройство Российской Федерации

- •4. Местное самоуправление

- •Тема 3. Система органов государственной власти в рф

- •1. Президент Российской Федерации

- •2. Органы законодательной власти

- •2. Порядок выборов в Федеральное Собрание

- •4. Правительство рф

- •5. Судебная система

- •Часть V. Право: основные понятия и система Тема 1. Основные понятия права

- •1. Происхождение и понятие права

- •2. Право и мораль. Правовая культура

- •3. Правовая норма

- •4. Источники права и виды законов

- •5. Правоотношения и правонарушение

- •6. Юридическая ответственность

- •Тема 2. Система права

- •1. Понятие системы права

- •2. Конституционное (государственное) право

- •3. Административное право

- •4. Гражданское право

- •3. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений

- •4. Гражданско-правовые сделки, их виды, формы и условия действительности

- •5. Трудовое право

- •6. Уголовное право

- •7. Жилищное право

- •8. Семейное право

- •9. Международное право и его акты

- •Часть VII. Духовная сфера жизни общества Тема 1. Человек как существо духовное

- •1. Культура и духовная деятельность

- •2. Природа и сущность человека

- •3. Сознание, самосознание и бессознательное

- •4. Смысл жизни и его поиски

- •5. Личность и пути ее созидания

- •6. Гуманизм, его понятие и исторические формы

- •Тема 2. Духовное освоение мира человеком

- •1. Мировоззрение, его виды, формы и содержание

- •2. Познание, наука и истина

- •3. Религия, ее понятие, функции и исторические формы

- •4. Творческая деятельность и искусство

- •5. Мораль и духовное познание

- •6. Глобальные проблемы современности

- •Поговорим о прочитанном Часть I. Понятие обществознания и становление общества Тема 1. Понятие обществознания и общества

- •Часть VII. Духовная сфера жизни общества Тема 13. Человек как существо духовное

- •2. Природа и сущность человека

- •Тема 14. Духовное освоение мира человеком

- •Вопросы для самоконтроля по темам: (используйте учебник п.К. Гречко "Введение в обществознание) Античное обществознание

- •Эпоха Возрождения

- •Обществознание в эпоху Нового времени

- •Обществознание XIX в.

- •Российская цивилизация и обществознание

- •Общество в его многообразии и единстве (сферы общественной жизни) Экономическая сфера жизни общества

- •Политическая сфера жизни общества

- •Право и правовые отношения

- •Социальная сфера жизни общества

- •Духовная сфера жизни общества

- •Контрольные вопросы по курсу "обществознание" Часть I. Понятие обществознания и становление общества Тема 1. Понятие обществознания и общества

- •1. Обществознание в системе наук

- •2. Особенности познания общественно-исторических событий

- •3. Общество и общественные отношения

- •4. Общество, природа и техника

- •Тема 2. Общество и обществознание в их историческом развитии

- •1. Становление общества

- •2. Возникновение цивилизаций

- •Тема 4. Финансы и экономика

- •Тема 5. Экономика потребителя и мировая экономика

- •Часть IV. Социальная сфера жизни общества Тема 6. Общности, группы, институты

- •Тема 7. Социальная сфера современного общества

- •Часть V. Политическая сфера жизни общества Тема 8. Власть и государство

- •Тема 9-10. Основы конституционного строя Российской Федерации. Система органов государственной власти в рф

- •Часть VI. Право: основные понятия и система Тема 11. Основные понятия права

- •Тема 12. Система права

- •Часть VII. Духовная сфера жизни общества

- •5. Познание, наука и истина

- •Список терминов

- •Список персоналий

- •Хрестоматийные материалы по курсу "Обществознание" Часть I. Понятие обществознания и становление общества Тема 2. Общество в его историческом развитии

- •Часть VII. Духовная сфера жизни общества Тема 13. Человек как существо духовное Тема 14. Духовное освоение мира человеком

- •Литература

- •Учебная и специальная литература по праву

5. Правоотношения и правонарушение

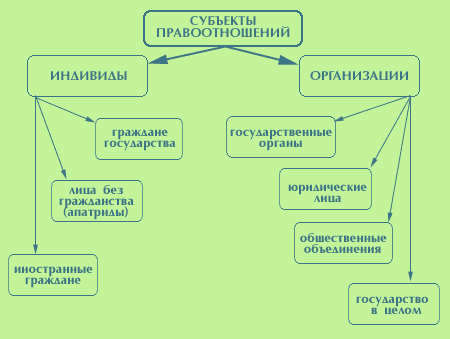

Общественные отношения, урегулированные нормами права, принимают форму правовых отношений. Правовые отношения - важнейший элемент правопорядка в обществе. Важнейшим признаком правоотношения является его предусмотренность нормой права. Участники правоотношения связаны правами и обязанностями, предусмотренными правовой нормой. Форма правоотношений ("структура") выражается в наличии: субъектов правоотношений, их объектов, и содержания (субъективные права и юридические обязанности участников правоотношений). Субъектами правоотношений являются их стороны, т.е. участники правоотношений, которые наделены определенной правоспособностью (имеют права и обязанности в правоотношении). Правоотношения могут возникать только между людьми, и для этого необходимо минимум два субъекта. Материальным содержанием правоотношения является поведение субъектов правоотношения, их действия и поступки. В качестве субъектов правоотношений могут выступать как физические лица (люди: граждане, иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории государства), так и организации (государство в целом, государственные органы, общественные организации, учреждения, предприятия и т.д.). Для реализации имущественных и других прав и обязанностей в правоотношениях организации наделяются правами юридического лица. Юридическое лицо есть государственная, частная или общественная организация, которая обладает обособленным имуществом, может от своего имени приобретать права и обязанности и выступать в суде или арбитраже. Государственные организации, непосредственно реализующие в правоотношениях функции государства рассматриваются не как юридические лица, а обладатели государственно-властных полномочий, которыми они наделяются.

Объектами правоотношений является то, на что направлены притязания участников правоотношений (материальные и нематериальные блага). В обобщенном виде объектом всех правоотношений является человеческая деятельность, для координации которой используются правовые нормы, так фактические отношения превращаются в правовые. В конкретном правоотношении наличествует определенный объект или предмет действия, притязания субъектов. В качестве объекта могут выступать материальные предметы (вещи, деньги и ценные бумаги, продукты личного творчества и т.д.) либо действия, которые сами по себе могут удовлетворять интересы участников правоотношений (медицинское обслуживание и др.). Безобъектное правоотношение невозможно, ибо лишено смысла. Под субъективным правом и юридической обязанностью понимается вид и мера возможного и должного поведения субъекта правоотношения в силу требований закона, ибо правоотношение представляет собой единство субъективных прав и обязанностей. Предпосылками возникновения правоотношений являются:

юридические нормы, предусматривающие возникновение правоотношений;

правоспособность возможных участников правоотношений (обладание правами и юридическими обязанностями);

их дееспособность (осуществление права и исполнение юридических обязанностей);

юридические факты (фактические обстоятельства, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение правовых отношений).

К юридическим фактам относятся: 1) события - обстоятельства или явления, не зависящие от воли человека (стихийные бедствия, рождение, смерть человека и др.); 2) действия - волевые акты людей, которые могут носить правомерный или неправомерный характер. У юридических лиц правоспособность и дееспособность возникает с момента их образования. Правоспособность физических лиц возникает с момента рождения; дееспособность - с момента достижения определенного возраста (полная дееспособность наступает с 18 лет, уголовная - с 16, а по некоторым видам преступлений - с 14-летнего возраста, в исключительных случаях брачный возраст может быть снижен с 18 до 16 лет) и связана с определенным психическим состоянием человека (необходимо быть психически здоровым). Реализация права - это процесс воплощения правовых предписаний в поведении субъектов права. В зависимости от характера действий субъектов выделяют четыре формы реализации права: 1) соблюдение - заключается в воздержании субъекта права от совершения запрещенных правом действий (пассивная форма поведения субъектов права); 2) исполнение - требует активного поведения субъекта права по осуществлению возложенных на него полномочий (обязанностей); 3) использование - участники правоотношений по своему усмотрению реализуют принадлежащие им права (право на образование, например); 4) применение - властная деятельность соответствующих органов государства по разрешению конкретного юридического дела. Правоприменение необходимо лишь тогда, когда субъекты не могут сами без помощи властных органов реализовать свои права и обязанности и т.д. Правотворчество представляет собой деятельность государственных органов по принятию, изменению и отмене нормативно-правовых актов. При осуществлении правотворчества его субъекты должны учитывать принципы научности, законности, демократизма и системности.

В зависимости от субъектов правотворчество бывает:

непосредственным правотворчеством народа (референдум, сход населения);

правотворчество государственных органов;

отдельных должностных лиц (Президента, губернатора и др.);

организаций, учреждений, предприятий.

Правомерное поведение определяется как социально полезное, осознанное, соответствующее требованиям норм права. Оно может быть объективно необходимым (служба в армии, соблюдение правил пожарной безопасности), желательным (вступление в брак, научное и художественное творчество и т.д.) и социально допустимым (развод, забастовка, отправление религиозных культов и др.). Признаками правомерного поведения являются: адекватность (соответствие) требованиям правовых норм, социальная полезность и осознанность поведения. В зависимости от степени ответственности, отношения субъекта к своему поведению, его мотиваций различают:

Социально активное поведение, свидетельствующее о высокой степени ответственности субъекта;

Законопослушное - ответственное правомерное поведение, характеризующееся сознательным подчинением людей требованиям закона.

Конформистское - ему присуща низкая степень социальной активности, когда индивид пассивно соблюдает правовые предписания, стремится приспособиться к окружающим, не выделяться.

Маргинальное поведение хотя и является правомерным, однако находится на грани антиобщественного и неправомерного (в переводе с латинского "маргинальный" - находящийся на грани). Субъект лишь подчиняется закону (из страха или корысти), но не признает, не уважает его.

Привычное (но не бессознательное), когда правомерные действия превращаются в привычку, внутреннюю потребность человека.

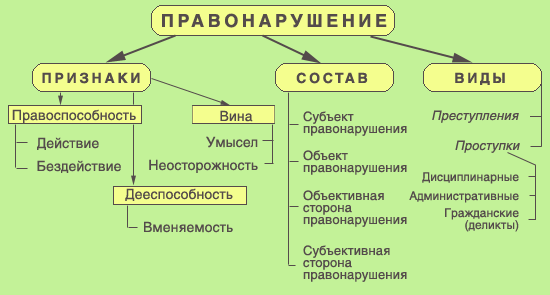

Неправомерные действия носят название правонарушений (нарушение норм гражданского права, причинившее имущественный вред (гражданский деликт): дисциплинарные проступки; административные правонарушения; уголовные преступления, т.е. общественно опасные деяния, предусмотренные уголовным кодексом). В случае нарушения прав, интересов общества и личности применяются государственно-принудительные меры. В связи с этим в систему правопорядка вводится понятие правонарушения, как особой разновидности правового отношения. Правонарушение есть посягательство на приоритеты и устои жизнедеятельности личности и общества, оно ведет к разрушению законности, вносит деструктивное начало во всю правовую и общественную жизнь, порождая социальную напряженность, конфликтность, аморальность. В этом смысле противоправное есть общественно вредное и опасное. В связи со сказанным правонарушение может быть охарактеризовано как антиобщественное деяние, причиняющее вред обществу и наказываемое в соответствии с законом. В состав правонарушения входят объективные и субъективные признаки:

субъект (физическое или юридическое лицо, в уголовном праве - только физическое),

объект (общественные отношения, охраняемые и регулируемые правом, например, собственность),

объективная сторона правонарушения (противоправное общественно вредное деяние) и

субъективная сторона правонарушения (виновность лица, его сознательное отношение к содеянному).

Объективную сторону правонарушения образует противоправное деяние, выраженное в определенной объективированной форме действия или бездействия. Намерения, мысли и убеждения, не получившие деятельного выражения, не признаются законодательством содержанием деликта. В этом находит выражение гуманистическая направленность права. С субъективной стороны правонарушением является лишь виновное деяние, т.е. действие, которое в момент совершения находилось под контролем воли и сознания индивида, умышленно или по неосторожности. Отсутствие свободной воли, порок воли, ущербность воли, отсутствие возможности выбрать правомерный вариант поступка - вследствие невменяемости, душевной болезни, малолетнего возраста, физического и психического воздействия - исключают признание деяния в качестве правонарушения, даже если оно имело вредные последствия.

К признакам правонарушения относят: 1) противоправность, которая может быть выражена в - отступлении от требований права, - нарушении конкретной юридической обязанности, - в использовании права вопреки его назначению (злоупотребление правом); 2) дееспособность (достижение установленного законом возраста, как правило, 14-16 лет); 3) вменяемость (способность отдавать себе отчет в своих действиях, руководить своими поступками, проявлять свою волю и способность действовать разумно); 4) наличие вины (то есть умысла или неосторожности в совершении неправомерного деяния). Противоправное деяние, в котором отсутствует вина, не может быть признано правонарушением.

Итак, правонарушение - это общественно опасное (вредное), противоправное и виновное деяние деликтоспособного лица, влекущее юридическую ответственность. Правонарушение есть: 1) всегда деяние (действие или бездействие); 2) всегда виновное деяние; 3) общественно опасное; 4) противоречащее нормам права; 5) влекущее юридическую ответственность.

Все правонарушения подразделяются на преступления (общественно опасные правонарушения, запрещенные уголовным законодательством) и проступки (правонарушения, прямо не предусмотренные уголовным законом). Критерием их различия является степень общественного вреда и вины правонарушителя. Правонарушения также подразделяются, согласно отраслям права, на преступления, административные правонарушения (посягающие на порядок государственного управления: нарушение правил уличного движения, противопожарной безопасности, санитарных правил и т.д.), дисциплинарные проступки (противоправные нарушения трудовой, служебной или учебной дисциплины), гражданские(неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых обязательств, причинение имущественного вреда, заключение противоправных сделок), процессуальные, международные и т.д. Т.е. для каждого вида юридической ответственности - гражданско-правовой, уголовной, административной и др. присущи свои дополнительные отраслевые принципы.