- •Предисловие

- •Часть I. Понятие обществознания и становление общества Тема 1. Понятие обществознания и общества

- •1. Обществознание в системе наук

- •2. Особенности познания общественно-исторических событий

- •3. Общество и общественные отношения

- •4. Общество, природа и техника

- •Тема 2. Общество и обществознание в их историческом развитии

- •1. Становление общества

- •2. Возникновение цивилизаций

- •3. Становление современного общества

- •4. Цивилизация и обществознание России

- •Часть II. Экономическая сфера жизни общества Тема 1. Типы экономических систем. Экономика и государство

- •1. Понятие экономики

- •2. Структура экономики

- •3. Факторы производства, их виды и функционирование

- •4. Экономика и государство

- •5. Командно-административная и рыночная экономика

- •6. Отношения собственности

- •7. Экономический цикл и рост

- •8. Конкуренция и монополия

- •Тема 3. Экономика потребителя

- •1. Уровень жизни и доход

- •2. Рынок труда, занятость и безработица

- •Тема 4. Мировая экономика и Россия

- •1. Микро- и макроэкономика

- •2. Мировая экономика и ее институты

- •3. Проблемы современной мировой экономики

- •Часть III. Социальная сфера жизни общества Тема 1. Общности, группы, институты

- •1. Общности людей

- •2. Положение индивида в группе: статусы и роли

- •3. Семья как малая социальная группа

- •4. Расы и расизм

- •5. Этнические общности

- •6. Понятие нации и его современное содержание

- •7. Социальная стратификация и мобильность

- •8. Социальные институты

- •9. Своеобразие развития российских социальных институтов

- •Тема 2. Социальная сфера современного общества

- •1. Социализация и ее этапы

- •2. Деятельность, ценности и нормы

- •3. Социальное неравенство, конфликты и партнерство

- •4. Социальное государство

- •5. Социальные процессы в современной России как многонациональном государстве

- •6. Средства массовой информации в современном обществе

- •Часть IV. Политическая сфера жизни общества Тема 1. Власть и государство

- •1. Понятие политики.

- •2. Власть. Понятие политической власти

- •3. Государство, его понятие, происхождение, признаки и функции

- •4. Типы и форма государства

- •5. Правовое государство

- •6. Гражданское общество

- •7. Политическая система и политические институты

- •8. Государственные органы

- •9. Политические партии и идеологии

- •10. Избирательные системы и права

- •11. Политическая культура

- •Тема 2. Основы конституционного строя Российской Федерации

- •1. Развитие конституционного процесса в России

- •2. Конституционный строй Российской Федерации

- •3. Федеративное устройство Российской Федерации

- •4. Местное самоуправление

- •Тема 3. Система органов государственной власти в рф

- •1. Президент Российской Федерации

- •2. Органы законодательной власти

- •2. Порядок выборов в Федеральное Собрание

- •4. Правительство рф

- •5. Судебная система

- •Часть V. Право: основные понятия и система Тема 1. Основные понятия права

- •1. Происхождение и понятие права

- •2. Право и мораль. Правовая культура

- •3. Правовая норма

- •4. Источники права и виды законов

- •5. Правоотношения и правонарушение

- •6. Юридическая ответственность

- •Тема 2. Система права

- •1. Понятие системы права

- •2. Конституционное (государственное) право

- •3. Административное право

- •4. Гражданское право

- •3. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений

- •4. Гражданско-правовые сделки, их виды, формы и условия действительности

- •5. Трудовое право

- •6. Уголовное право

- •7. Жилищное право

- •8. Семейное право

- •9. Международное право и его акты

- •Часть VII. Духовная сфера жизни общества Тема 1. Человек как существо духовное

- •1. Культура и духовная деятельность

- •2. Природа и сущность человека

- •3. Сознание, самосознание и бессознательное

- •4. Смысл жизни и его поиски

- •5. Личность и пути ее созидания

- •6. Гуманизм, его понятие и исторические формы

- •Тема 2. Духовное освоение мира человеком

- •1. Мировоззрение, его виды, формы и содержание

- •2. Познание, наука и истина

- •3. Религия, ее понятие, функции и исторические формы

- •4. Творческая деятельность и искусство

- •5. Мораль и духовное познание

- •6. Глобальные проблемы современности

- •Поговорим о прочитанном Часть I. Понятие обществознания и становление общества Тема 1. Понятие обществознания и общества

- •Часть VII. Духовная сфера жизни общества Тема 13. Человек как существо духовное

- •2. Природа и сущность человека

- •Тема 14. Духовное освоение мира человеком

- •Вопросы для самоконтроля по темам: (используйте учебник п.К. Гречко "Введение в обществознание) Античное обществознание

- •Эпоха Возрождения

- •Обществознание в эпоху Нового времени

- •Обществознание XIX в.

- •Российская цивилизация и обществознание

- •Общество в его многообразии и единстве (сферы общественной жизни) Экономическая сфера жизни общества

- •Политическая сфера жизни общества

- •Право и правовые отношения

- •Социальная сфера жизни общества

- •Духовная сфера жизни общества

- •Контрольные вопросы по курсу "обществознание" Часть I. Понятие обществознания и становление общества Тема 1. Понятие обществознания и общества

- •1. Обществознание в системе наук

- •2. Особенности познания общественно-исторических событий

- •3. Общество и общественные отношения

- •4. Общество, природа и техника

- •Тема 2. Общество и обществознание в их историческом развитии

- •1. Становление общества

- •2. Возникновение цивилизаций

- •Тема 4. Финансы и экономика

- •Тема 5. Экономика потребителя и мировая экономика

- •Часть IV. Социальная сфера жизни общества Тема 6. Общности, группы, институты

- •Тема 7. Социальная сфера современного общества

- •Часть V. Политическая сфера жизни общества Тема 8. Власть и государство

- •Тема 9-10. Основы конституционного строя Российской Федерации. Система органов государственной власти в рф

- •Часть VI. Право: основные понятия и система Тема 11. Основные понятия права

- •Тема 12. Система права

- •Часть VII. Духовная сфера жизни общества

- •5. Познание, наука и истина

- •Список терминов

- •Список персоналий

- •Хрестоматийные материалы по курсу "Обществознание" Часть I. Понятие обществознания и становление общества Тема 2. Общество в его историческом развитии

- •Часть VII. Духовная сфера жизни общества Тема 13. Человек как существо духовное Тема 14. Духовное освоение мира человеком

- •Литература

- •Учебная и специальная литература по праву

3. Социальное неравенство, конфликты и партнерство

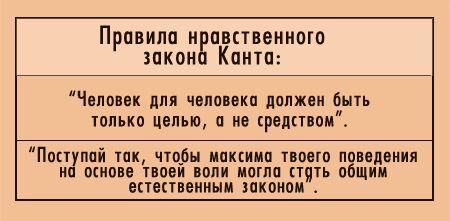

Неравенство вытекает из иерархической организации общества. В любой иерархически построенной системе социальные отношения существуют в рамках навязанных индивидам социальных ролей, которые могут восприниматься как принуждение. Всякая норма, правило, традиция предполагают исполнителя и того, кто следит за их исполнением. Стратификационное деление общества можно определить, как сложившийся в нем способ организации неравенства Его сущность заключается в неодинаковом доступе различных категорий населения к социально значимым благам, дефицитным ресурсам и ликвидным ценностям. Оно является внутренней характеристикой любой социальной группы и общества в целом, обуславливает их развитие; есть следствие неравномерного распределения дефицитных ресурсов общества - денег, собственности, власти, образования и престижа между различными слоями населения. Основным измерителем неравенства является наличие ликвидных ценностей, т.е. денег. Неравенство может быть многоразличным, но его нельзя отождествлять с эксплуатацией. В современном обществе оно не хаотично, а организованно вполне определенным образом и постоянно возобновляется. Если населению понятны принципы иерархического деления общества, оно воспроизводит их в своих действиях. В основе политической стратификации, например, лежит неравенство статусных позиций в системе политических властеотношений. Духовное неравенство связано с различным уровнем морального развития людей. По критерию дохода граждане разделяются на бедных, зажиточных и богатых. Экономическое неравенство заключается в том, что меньшинство населения владеет большей частью национального богатства. У них - самые высокие доходы. Однако в развитых странах большинство имеет не низкие, а средние доходы. Получается не конусный (пирамидальный), как в России, а ромбический вид стратификации и неравенства. Если неравенство характеризует общество в целом, то бедность касается только части населения. Но нарастание неравенства может приводить к бедности как такому экономическому и социокультурному состоянию людей, когда они имеют минимальное количество материальных ценностей, ограниченный доступ к социальным благам и находятся у черты или порога бедности (прожиточного минимума). Порог бедности - это, часто официально установленная минимальная сумма денег, благодаря которой индивид или семья в состоянии приобрести продукты питания, одежду, оплачивать коммунальные услуги. Бедность создает особую субкультуру, ибо минимальный доход вынуждает людей вести определенный образ жизни, вырабатывать свои стереотипы восприятия действительности, поведения и психологии. Масштабом бедности социологи называют долю населения страны (обычно выраженную в процентах), проживающего у черты, или порога бедности. Бедность может быть абсолютной (нищета), при которой человек на свой доход неспособен удовлетворить даже базисные потребности в пище, одежде и тепле и находится на уровне биологической выживаемости (это ниже порога бедности) и относительной, которая говорит о его низких доходах по отношению к другим индивидам и принятому в данном обществе стандарту жизни. Сейчас к бедным можно отнести тех, кто не может позволить купить себе японский телевизор, компьютер или, даже, машину. Абсолютная бедность может быть ликвидирована в обществе, но относительная - никогда. Абсолютная бедность может приводить и к абсолютной аморальности. Достоевский в этой связи утверждал, что бедность - не порок, а вот нищета - порок. И виновно в этом, прежде всего, общество. Немецкий философ XIX в. Людвиг Фейербах утверждал, что в нищете умолкает и Дельфийский оракул, и категорический моральный императив Канта.

Самый распространенный способ измерения неравенства - сравнение величин самого низкого и самого высокого уровня доходов в стране (П.Сорокин). Другой способ - анализ доли семейного дохода, затрачиваемого на питание. При этом обнаруживается, что богатые платят за продовольствие всего 5-7%, а в бедных семьях на питание тратится от 30% и выше. Границы бедности носят исторический характер. В античности за ними находилось более 90% населения, в Англии в эпоху Возрождения - 60%. В XIX в. масштаб бедности сократился до 50% и менее (в развитых странах). В СССР бедных было меньшинство, однако после шоковой терапии 1992 г. и кризиса 1998 г. их стало большинство. В России сегодня наименьшие доходы получает большинство, средние - небольшая группа (в США их 80%), наивысшие - меньшинство (в России 3%, а в США - 6%). За чертой бедности проживает до четверти населения (в США - 14%). Ранее считалось, что главными причинами аморальности и преступности являются бедность и невежество. Однако анализ статистических данных, по крайней мере, по отношению к современному обществу, опровергает это мнение. В современном мире рост благосостояния сопровождается эпидемией убийств и самоубийств. Современные социологи видят рост преступности в противоречии между культурой и социальной структурой общества, между целями и идеалами и невозможностью их реализовать правовыми методами. В традиционном обществе, где была более жесткая структура, и не было общей идеологии процветания, такого явления не возникало. Идеал равенства, распространившийся на все общество, приводит к аномии. Рост преступности связан не с благосостоянием как таковым, а с изменением в мотивации. С этой точки зрения одинаково нуждающимися оказываются и богач, и бедняк. Сейчас воруют не хлеб, а автомашины и драгоценности, уклоняются от налогов. Если биологические потребности имеют естественные ограничения, то социальные - нет. Значит, рост благосостояния ведет не к снижению преступности, а к изменению ее форм. Если XIX в. был веком преступности бедных ("синих воротничков"), то XX в. связан с невиданным ростом "беловоротничковой" преступности высших классов. В России в результате дезорганизации общества произошла деморализация и дезориентация личности. Социальное неравенство, особенно если оно носит высокий, то есть эксплуататорский характер, является постоянным источником социальных конфликтов. Любая регуляция общественных отношений, основанная на законе, норме, правиле, включает элемент принуждения и может вызвать конфликт (нарушение моральных или правовых норм, например). Он может рассматриваться как форма проявления свободы, возникающая из отношений неравенства. Теорию классовых конфликтов развивал К.Маркс. Между тем в обществе нет ни абсолютного противостояния, ни абсолютного согласия, в обществе есть конфликт. Социальная справедливость заключается не в уравнивании всех по доходам, а в достижении разумной и обоснованной меры общественного неравенства, ликвидирующего эксплуатацию и нищету. В родовом обществе конфликт носил половозрастной, а не социальный характер. Значение классового конфликта с конца XX в. снижается. Конфликт между предпринимателем и рабочим приобретает локальный характер, он не распространяется на все сферы жизни общества; четко отработаны формы урегулирования конфликтов в экономической, политической, трудовой и других сферах. Однако социальный конфликт вездесущ и непреходящ, меняются только его формы, становясь все более разнообразными. Конфликт надо выявлять, осознавать, делать предметом общественного внимания и стремиться разрешать цивилизованным и ненасильственным методом, учитывая интересы конфликтующих сторон. Необходимо достигать консенсуса (согласия) на основе толерантности (терпимости, взаимоуважения). Таково, например, отношение к оппозиции и меньшинству в демократическом обществе. Важнейшим механизмом социальной стабильности и эффективного решения самых острых социальных проблем является социальное партнерство. Это специфическая форма взаимодействия субъектов, представляющих социальные интересы основных социальных групп общества, направленная на согласование и защиту интересов всех сторон ("организованный плюрализм интересов"). Поиск путей поддержания социального консенсуса составляет основу функционирования демократического общества, приверженного идеям социального мира.