- •«Микробиология, вирусология, иммунология»

- •Раздел 1. Цели и задачи дисциплины «микробиология, вирусология, иммунология», ее место в учебном процессе

- •Раздел 2. Содержание дисциплины

- •3 Лекции продолжительностью по 2 час.

- •3 Занятия продолжительностью по 2 час.

- •Часть 1. Общая микробиология, вирусология, иммнология

- •Правила работы в лаборатории

- •Вопрос 3. Особенности работы с микроскопом, имеющим иммерсионный объектив. Ошибки при работе. Уход за микроскопом. Порядок действий при микроскопии

- •Ошибки при работе с микроскопом

- •Уход за микроскопом

- •Вопрос 4. Морфология бактерий

- •Вопрос 5. Техника приготовления мазков

- •Окраска по методу Бурри

- •Вопрос 7. Сложные методы окраски препаратов Окраска по Граму

- •Вопрос 8. Строение бактериальной клетки

- •Тема 2: Морфология актиномицетов, грибов, спирохет, вирусов и простейших.

- •Вопрос 2. Классификация и морфология спирохет: боррелии, трепонемы и лептоспиры. Классификация спирохет

- •Морфология спирохет

- •Вопрос 3. Классификация и строение риккетсий.

- •Вопрос 4. Классификация и строение хламидий.

- •Вопрос 5. Классификация и строение микоплазм.

- •Вопрос 6. Классификация грибов, их строение. Методы изучения. Классификация грибов

- •Ультраструктура грибов

- •Вопрос 7. Морфология вирусов

- •Вопрос 8. Классификация и строение простейших. Классификация простейших:

- •Ультраструктура простейших

- •Тема 3: Физиология микроорганизмов. Выделение чистых культур аэробных бактерий.

- •Вопрос 1. Питание бактерий

- •Вопрос 2. Питательные среды, их классификация.

- •Вопрос 3. Понятие о стерилизации, методы стерилизации.

- •Вопрос 4. Дыхание бактерий.

- •Вопрос 5. Ферменты микробов, их классификация

- •Вопрос 6. Принципы культивирования и идентификации бактерий:

- •Вопрос 7. Рост и размножение микроорганизмов на жидких и плотных питательных средах. Деление. Фазы развития бактериальной популяции. Рост и размножение бактерий

- •Виды роста бактерий на жидких и плотных питательных средах

- •Фаза развития бактериальной популяции

- •Вопрос 8. Этапы бактериологического исследования:

- •Вопрос 9. Методы выделения чистых культур аэробов:

- •Вопрос 10. Культивирование вирусов

- •Вопрос 11. Бактериофаги

- •Тема 4: Экология микроорганизмов

- •Теоретический материал для самоподготовки

- •Вопрос 1. Микрофлора почвы и методы ее изучения.

- •Вопрос 2. Микрофлора воды и методы ее изучения.

- •Вопрос 3. Микрофлора воздуха и методы ее изучения.

- •Вопрос 4. Естественная микрофлора тела человека, ее значение.

- •Состав нормальной микрофлоры

- •Вопрос 5. Эубиоз и дисбиоз.

- •Вопрос 6. Эубиотики.

- •Тема 5: Генетика микроорганизмов.

- •Вопрос 1. Организация генетического материала у бактерий.

- •Вопрос 2. Внехромосомные факторы наследственности: плазмиды, транспозоны, is-последовательности.

- •Вопрос 3. Модификации. R-s-диссоциации. Мутации. Мутагены. Репарации.

- •Вопрос 4. Генетические рекомбинации: конъюгация, трансформация, трансдукция.

- •Тема 6 : Учение об инфекции. Химиотерапевтические препараты. Антибиотики.

- •Вопрос 1. Инфекция. Условия возникновения и пути передачи возбудителя

- •Условия возникновения

- •Пути передачи:

- •Вопрос 2. Формы инфекции и их характеристика.

- •Вопрос 3. Периоды инфекционной болезни.

- •Вопрос 4. Характеристика бактериальных токсинов.

- •Вопрос 5. Антибиотики: классификация, применение, осложнения при приеме антибиотиков.

- •Вопрос 4. Методы определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.

- •Вопрос 5. Важнейшие группы химиотерапевтических препаратов и механизмы их действия.

- •Тема 7: Иммунитет. Виды иммунитета.

- •Вопрос 1. Понятие об иммунитете. Виды и формы иммунитета.

- •Вопрос 2. Антигены. Основные свойства и строение антигенов.

- •Вопрос 3. Антигены микроорганизмов.

- •Вопрос 4. Антитела (иммуноглобулины).

- •Вопрос 5. Структура иммуноглобулинов. Свойства иммуноглобулинов.

- •Вопрос 6. Классы и типы иммуноглобулинов.

- •Тема 8: Реакции иммунитета, их практическое значение. Реакции агглютинации, преципитации, их виды и применение; реакции гемолиза и связывания комплемента. Иммунобиологические препараты.

- •Вопрос 1 . Реакция агглютинации и ее варианты

- •Вопрос 2. Реакция преципитации и ее виды.

- •Вопрос 3. Реакция гемолиза.

- •Вопрос 4. Реакция связывания комплемента.

- •Вопрос 5. Вакцины: классификация, применение.

- •Вопрос 6. Сыворотки и иммуноглобулины.

- •Часть 2. Частная микробиология, вирусология

- •Тема1 : Микробиологическая диагностика бактериальных инфекций верхних дыхательных путей.

- •Материал для теоретической подготовки

- •Вопрос 1. Стафилококки (род Staphylococcus)

- •Вопрос 2. Стрептококки (род Streptococcus)

- •Тема 2: Микробиологическая диагностика туберкулеза, дифтерии и коклюша.

- •Теоретический материал для самоподготовки

- •Вопрос 1. Микобактерии туберкулеза

- •Вопрос 2. Коринебактерии дифтерии Сorynebacterium diphtheriae (род Corynebacterium)

- •Вопрос 3. Bordetella pertussis - возбудитель коклюша

- •Тема 3: Микробиологическая диагностика раневых инфекций.

- •Теоретический материал для самоподготовки

- •Вопрос 1. Возбудитель столбняка - Clostridium tetani

- •Вопрос 2. Возбудители газовой гангрены – бактерии рода Clostridium Виды клостридий, вызывающие инфекцию: c.Perfringens, c. Novyi, c.Histolyticum, c.Septicum.

- •Тема 4: Микробиологическая диагностика инфекций, передающихся половым путем.

- •Теоретический материал для самоподготовки Вопрос 1.Neisseria gonorrhoeae (гонококки)

- •Вопрос 4. Возбудитель урогенитального хламидиоза – Chlamydia trachomatis

- •Тема 5: Микробиологическая диагностика бактериальных кишечных инфекций.

- •Теоретический материал для самоподготовки

- •Вопрос 1. Эшерихии (род Escherichia)

- •Вопрос 2. Сальмонеллы – род salmonella

- •Вопрос 3. Патогенез сальмонеллезов.

- •Вопрос 4. Возбудители дизентерии - шигеллы (род Shigella)

- •Вопрос 5. Возбудитель холеры – холерный вибрион (Vibrio cholerae)

- •Вопрос 6. Возбудители ботулизма (Clostridium botulinum)

- •Тема 6: Микробиологическая диагностика зоонозных инфекций.

- •Теоретический материал для самоподготовки

- •Вопрос 1. Бруцеллы (род Brucella) – возбудители бруцеллеза

- •Вопрос 3. Yersinia pestis – возбудитель чумы

- •Вопрос 4. Франциселлы (Francisella tularensis) – возбудители туляремии

- •Тема 7: Микробиологическая диагностика респираторных вирусных инфекций.

- •Теоретический материал для самоподготовки

- •Вопрос 1.Ортомиксовирусы (семейство Orthomyxoviridae) – вирус гриппа

- •Вопрос 2. Вирус кори (семейство Paramyxoviridae, род Morbillivirus)

- •Вопрос 3. Вирус краснухи (сем. Togaviridae)

- •Тема 8. Микробиологическая диагностика кишечных вирусных инфекций.

- •Теоретический материал для самоподготовки

- •Вопрос 1.Вирусы полиомиелита 1, 2, 3

- •Вопрос 2. Вирус гепатита а

- •Вирус гепатита е человека (семейство Caliciviridae)

- •Тема 9. Микробиологическая диагностика вирусных инфекций наружных покровов.

- •Теоретический материал для самоподготовки

- •Вопрос 2. Герпесвирусы (семейство Herpesviridae) Герпесвирусы (сем. Herpesviridae) - крупные оболочечные днк-содержащие вирусы.

- •Вопрос 3.

- •Вирусы гепатитов в, с, д Гепаднавирусы (семейство Hepadnaviridae)

- •Вирус гепатита c

- •Вирус гепатита d (hdv)

- •Раздел 3. Методическое обеспечение контроля знаний студентов

- •Раздел 4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Вопрос 8. Этапы бактериологического исследования:

1. Забор материала:

а) выбор материала определяется клинической картиной:

- при заболеваниях верхних дыхательных путей – слизь из носа и зева,

мокрота, ликвор;

- при заболеваниях желудочно-кишечного тракта – испражнения,

промывные воды, рвотные массы;

- при генерализованных формах – кровь;

б) материал берут до начала лечения;

в) в разные стадии заболевания берут разный материал

2. Транспортировка:

а) необходимы специальные транспортные среды,

б) важно соблюдать условия транспортировки

3. Посев материала на плотные питательные среды для получения изолированных колоний

4. Изучение культуральных признаков

5. Изучение морфологических и тинкториальных(отношение к окраске)признаков= приготовление мазка и окраска по Граму

6. Выделение чистой культуры и накопление биомассы= посев на скошенный столбик элективной питательной среды

7. Проверка чистоты культуры= мазок, окраска по Граму

8. Идентификация выделенной чистой культуры= изучение биохимических и серологических свойств бактерий.

Вопрос 9. Методы выделения чистых культур аэробов:

1. Механическое разобщение клеток:

а) метод Коха: готовят десятикратные разведения материала в хлориде натрия, из каждого разведения 1 петлю вносят в пробирку с агаром (400) и выливают его в чашку Петри;

б) метод Дригальского: 1 петлю материала наносят на поверхность агара в чашку Петри и растирают шпателем, затем, не прожигая его, растирают по поверхности агара второй, а затем третьей чашки и т.д;

в) механическое разобщение петлей;

г) количественный метод Голда: 1 мл жидкого или 1 г твердого материала вносят в 9 мл NaCl, затем 1 петлю материала наносят на чашку = делают 40 штрихов (сектор А), задевая штрихи сектора А, проводят 4 штриха (1-й сектор), аналогично засевают 2-й и 3-й секторы

2. Предварительная обработка материала с помощью физических или химических факторов.

Например: 1) неспорообразующие бактерии уничтожают прогреванием при 80 0С 20 мин, споры при этом сохраняются;

2) для выделения микобактерий материал обрабатывают кислотой, при этом сопутствующая флора погибает

3. Избирательное подавление сопутствующих бактерий физическими или химическими факторами во время инкубации посевов.

Например: для выделений иерсиний чумы посевы инкубируют при Т=5 0

4.Заражение чувствительных животных= для выделения возбудителя чумы из трупов грызунов

5. Использование биологических свойств бактерий. Например: метод Шукевича для выделения протея (ползучий рост).

Вопрос 10. Культивирование вирусов

Для культивирования вирусов используют:

- культуры клеток,

- куриные эмбрионы

- чувствительных лабораторных животных.

Культуры клеток = соматические или эмбриональные клетки человека или животных, культивируемые в лабораторных условиях.

Подразделяют:

А) по числу жизнеспособных генерацийна первичные, перевиваемые и полуперевиваемые.

Первичные культуры получают из тканей (эмбриональных или нормальных) многоклеточных организмов. Такие клетки не способны к делению – используются однократно.

В основе получения лежит обработка протеолитическими ферментами (трипсином) = первично-трипсинизированные. Н-р, эмбриональная ткань человека, почечная ткань эмбрионов человека и обезьян.

Перевиваемые культуры(стабильные) готовят из опухолевых клеток, способных длительно размножаться in vitro не меняя своих свойств.

Н-р,HeLa– выделены из карциномы шейки матки,

Hep-2 – из карциномы гортани,

Hep-3 – лимфокарцинома,

KB– эпидермоидная карцинома полости рта,

Детройт-6 – костный мозг больного раком легкого.

Преимущества перед первичными:

- продолжительность культивирования – десятки лет,

- высокая скорость размножения,

- меньшая трудоемкость,

- сохраняют свои свойства в замороженном состоянии много лет,

- возможность использования международных линий культур.

Но: злокачественный характер и возможность мутаций ограничивает применение для производства вакцин.

Полуперевиваемые культуры– диплоидные клетки различных тканей и органов, способные к ограниченному размножению in vitro. Они сохраняют свои свойства в течение 20-50 пассажей (пересевов) = до года. При культивировании не претерпевают злокачественного перерождения – преимущество перед перевиваемыми → могут использоваться в производстве вакцин.

Б) по технике приготовления – однослойные, суспензионные и органные.

Однослойные – способны прикрепляться и размножаться на поверхности стекла в видемонослоя →наибольшее применение в вирусологии

Суспензионные – размножаются во всем объеме питательной среды при постоянном ее перемешивании с помощью магнитной мешалки→ используются при промышленном приготовлении вакцин.

Органные – цельные кусочки органов и тканей, сохраняющие исходную структуру вне организма→применяются ограниченно.

Условия культивирования клеток:

Питательные среды сложного состава (среда 199, Игла), сод-т источники энергии (глюкозу), минеральные вещества, аминокислоты, витамины, сыворотку крови, факторы роста.

Клетки чувствительны к изменениям рН – для контроля рН добавляют индикатор и буферные растворы.

Соблюдение правил асептики

Использование лабораторной посуды из нейтрального стекла – пробирки, флаконы, матрасы (=флакон 4-х гранной формы)

Добавление антибиотиков к питательной среде для подавления роста бактерий

Соблюдение оптимальной температуры культивирования (36-38,5о).

Обнаружение = индикация вирусов в культуре клеток

Индикацию вирусов проводят на основе следующих феноменов:

- цитопатогенного действия (ЦПД) вирусов или цитопатического эффекта,

- образования внутриклеточных включений,

- образования “бляшек”,

- реакции гемагглютинации, гемадсорбции или “цветной” реакции.

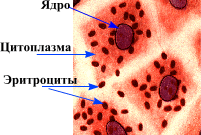

А) ЦПД - видимые под микроскопом морфологические изменения клеток (вплоть до их отторжения от стекла), возникающие в результате внутриклеточной репродукции вирусов

|

Культура клеток |

ЦПД вируса |

- округление и сморщивание клеток – пикорнавирусы,

- нарастающая деструкция – герпесвирусы,

- пролиферация (образование дырок) – поксвирусы,

-образование гигантских многоядерных клеток = симпласты – парамиксовирусы.

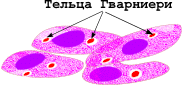

Б) Включения — скопление вирионов или отдельных их компонентов в цитоплазме или ядре клеток, выявляемые под микроскопом при специальном окрашивании.

Н-р, вирус натуральной оспы образует цитоплазматические включения - тельца Гварниери;

- вирус бешенства в цитоплазме образует тельца Бабеша-Негри,

- вирусы герпеса и аденовирусы - внутриядерные включения.

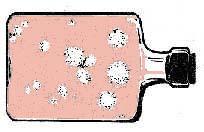

В) Бляшки, или “негативные” колонии — ограниченные участки разрушенных вирусами клеток, культивируемых на питательной среде под агаровым покрытием, видимые как светлые пятна на фоне окрашенных живых клеток. Один вирион образует потомство в виде одной бляшки. “Негативные” колонии разных вирусов отличаются по размеру, форме, поэтому метод бляшек используют для дифференциации вирусов, а также для определения их концентрации.

Г) Реакции:

Г1) Реакция немагглютинации (РГА) основана на способности некоторых вирусов вызывать агглютинацию (склеивание) эритроцитов за счет вирусных гликопротеиновых шипов – гемагглютининов.

Г2) Реакция гемадсорбции — способность культур клеток, инфицированных вирусами, адсорбировать на своей поверхности эритроциты.

Г3) Цветная” реакция оценивается по изменению цвета индикатора, находящегося в питательной среде культивирования. Если вирусы не размножаются в культуре клеток, то живые клетки в процессе метаболизма выделяют кислые продукты, что ведет к изменению рН среды и соответственно цвета индикатора. При продукции вирусов нормальный метаболизм клеток нарушается (клетки гибнут), и среда сохраняет свой первоначальный цвет.

2. Куриные эмбрионы – 8-12-дневные – по сравнению с культурами клеток:

- реже бывают контаминированы вирусами и микоплазмами,

- обладают высокой жизнеспособностью и устойчивостью к неблагоприятным воздействиям,

Важен путь заражения:

При заражении материал вводят:

- в аллантоисную и амниотическую полости = ортомиксовирусы,

- на хорионаллантоисную оболочку = поксвирусы,

- желточный мешок = тогавирусы.

Важна температура культивирования:

- для миксовирусов – 33о

- вируса натуральной оспы – 38,5

- вируса осповакцины - 40

Обнаружение вируса:

- на хорион-алантоисных оболочках – беловатые куполообразные бляшки – поксвирусы,

- задержка развития и гибель эмбриона – тогавирусы,

- накопление в эмбриональных жидкостях гемагглютининов – ортомиксовирусы.

3. Лабораторные животные (взрослые или новорожденные белые мыши, хомяки, кролики, обезьяны) –применяется для выделения тех вирусов, которые плохо репродуцируются в культуре клеток или курином эмбрионе,

- заражают: интраназально,

подкожно,

внутримышечно,

внутрибрюшинно,

интрацеребрально,

- обнаруживаютвирус по:

- развитию видимых клинических проявлений – параличи – рабдовирусы,

-патоморфологическим изменениям органов и тканей – пикорна-, тога-

- в реакции гемагглютинации с суспензией из органов,

- недостаток:

- высокая вероятность контаминации организма животных посторонними микробами,

- необходимость заражения культуры клеток для выделения чистой культуры вируса.