- •Предмет, содержание, задачи токсикологической химии.

- •Краткий исторический очерк развития токсикологической химии.

- •Связь токсикологической химии с другими химическими, фармацевтическими и биологическими науками.

- •Вклад отечественных учёных в развитие токсикологической химии.

- •Организация судебно-медицинской и химико-токсикологической (судебно-химической) экспертизы в России.

- •Объекты химико-токсикологического исследования и вопросы, решаемые химико-токсикологическим анализом. Понятие «яд», «ядовитое вещество». Классификация ядов и отравлений.

- •Специфические особенности химико-токсикологического анализа.

- •Пути поступления чужеродных соединений в организм. Основные факторы, оказывающие влияние на всасываемость и распределение веществ в тканях и биологических средах организма.

- •Превращение и выделение чужеродных веществ из организма. Общая характеристика.

- •Общая характеристика методов исследования, применяемых в токсикологической химии (методы изолирования, очистки, качественного и количественного анализа).

- •11. Судебная химия – основной раздел токсикологической химии.

- •Документация химико-токсикологических экспертиз и правила её

- •Источники ошибок на основных этапах химико-токсикологического анализа.

- •Правила приёма вещественных (химических) доказательств на экспертизу.

- •Значение данных дознания, истории болезни и результатов судебно-медицинского исследования трупов для судебно-химической экспертизы.

- •Микрокристаллоскопия и кристаллооптика в токсикологической химии.

- •Методы количественного определения. Значение этих определений для оценки результатов исследования (показать на примере «металлических ядов»).

- •Реакции отрицательного судебно-химического значения.

- •Классификация ядовитых и сильнодействующих веществ в токсикологической химии.

- •Охрана окружающей среды и перспективы развития токсикологической химии на современном этапе.

- •Классификация наркотических и психотропных веществ. Основные особенности их химико-токсикологического анализа.

- •Современные физико-химические методы, применяемые в анализе наркотических и психотропных веществ. Основные требования к ним.

- •Фармакокинетика, метаболизм, особенности химико-токсикологического анализа опиатов.

- •Фармакокинетика, метаболизм, особенности химико-токсикологического анализа каннабиноидов.

- •Перспективы развития и совершенствования методов судебно-химических исследований вещественных доказательств.

- •26. Теоретические основы изолирования ядовитых и сильнодействующих веществ из биологического материала дистилляцией водяным паром.

- •27.Синильная кислота. Качественное обнаружение и количественное определение.

- •28. Химико-токсикологическое значение синильной кислоты и её производных.

- •29. Ядовитые галогенпроизводные (хлороформ, хлоралгидрат). Изолирование.

- •30. Ядовитые галогенпроизводные (четыреххлористый углерод, 1,2-дихлорэтан).

- •31. Альдегиды (формалин, формальдегид). Изолирование, качественное обнаружение и количественное определение. Токсикологическое значение и метаболизм.

- •32. Ацетон. Изолирование, качественное обнаружение и количественное

- •33. Метиловый спирт. Изолирование, качественное обнаружение и количественное

- •34. Этиловый спирт. Изолирование. Качественное обнаружение и количественное

- •35. Физико-химические методы количественного определения этилового спирта, применение в судебно-химическом анализе.

- •36. Значение этапа количественного определения этилового спирта при химико-токсикологическом исследовании биологических объектов.

- •37. Реакции отличия метилового и этилового спирта. Методы экспресс-анализа спирта. Пробы Раппопорта и Шинкаренко.

- •38.Спирты (амиловый, этиленгликоль). Качественное обнаружение. Токсикологическое значение. Метаболизм.

- •39. Уксусная кислота. Изолирование. Качественное обнаружение и количественное определение. Токсикологическое значение и метаболизм.

- •40. Нитробензол в химико-токсикологическом отношении.

- •41. Фенолы (фенол, трикрезол) в химико-токсикологическом отношении.

- •42. Анилин в химико-токсикологическом отношении.

- •43. Метод изолирования подкисленным спиртом. Его достоинства и недостатки.

- •44. Метод изолирования подкисленной водой. Вклад отечественных учёных в разработку этого метода, его достоинства и недостатки.

- •45. Частный метод изолирования подкисленной водой в.Ф. Крамаренко. Влияние рН среды и др. Факторов на изолирование и экстрагирование алкалоидов.

- •46. Метод изолирования подщелоченной водой, его достоинства и недостатки.

- •47. Салициловая кислота. Изолирование, качественное обнаружение и количественное обнаружение. Токсикологическое значение и метаболизм.

- •48. Химико-токсикологическое значение производных барбитуровой кислоты. Методы изолирования, очистки барбитуратов.

- •49. Качественное обнаружение барбитуратов в судебно-химическом анализе.

- •50. Количественное определение барбитуратов в судебно-химическом анализе.

- •51. Спектрофотометрическое определение производных барбитуровой кислоты в химико-токсикологическом анализе.

- •52. Токсикологическое значение и метаболизм барбитуратов.

- •53. Фенацетин. Качественное обнаружение и количественное определение.

- •54. Предварительные химико-токсикологические исследования при наличии алкалоидов (общеалкалоидные реакции).

- •55. Методы изолирования, очистки и обнаружение алкалоидов.

- •56. Алкалоиды, производные пиридина и пиперидина (кониин, ареколин). Изолирование, качественное обнаружение и количественное определение. Токсикологическое значение и метаболизм.

- •57. Алкалоиды, производные пиридина и пиперидина (никотин, анабазин) в химико-токсикологическом отношении.

- •58. Пахикарпин в химико-токсикологическом отношении.

- •59. Алкалоиды, производные тропана (атропин, гиосциамин) в химико-токсикологическом отношении.

- •60. Алкалоиды, производные тропана (кокаин) в химико-токсикологическом отношении.

- •61. Производные аминокислот ароматического ряда (новокаин, дикаин) в химико-токсикологическом отношении.

- •62. Алкалоиды, производные хинолина (хинин и его соли). Изолирование, качественное обнаружение и количественное определение. Токсикологическое значение и метаболизм.

- •63. Алкалоиды, производные изохинолина (морфин). Изолирование. Качественное обнаружение и количественное определение. Токсикологическое значение и метаболизм.

- •64. Заменители морфина (кодеин, этилморфина гидрохлорид, апоморфин) в химико-токсикологическом отношении.

- •65. Доказательства отравления опием.

- •66. Алкалоиды, производные бензилизохинолина (папаверин, наркотин) в химико-токсикологическом отношении.

- •67. Алкалоиды, производные индола (резерпин, секуренин) в химико-токсикологическом отношении.

- •69. Алкалоиды, производные пирролизидина (платифиллин) в химико-токсикологическом отношении.

- •70. Алкалоиды, производные пиримидина (кофеин, теобромин, теофиллин) в химико-токсикологическом отношении.

- •71. Ациклические алкалоиды (эфедрин). Изолирование, обнаружение, определение, значение, метаболизм.

- •72. Производные пиразола (антипирин, амидопирин) в химико-токсикологическом отношении.

- •73. Производные 1,4 - бензодиазепина в химико-токсикологическом отношении.

- •74. Производные фенотиазина в химико-токсикологическом отношении.

- •75. Общая характеристика пестицидов (ядохимикатов) в химико-токсикологическом отношении. Классификация.

- •76. Пестициды из группы галогенпроизводных (ддт, гхцг, гептахлор) в химико-токсикологическом отношении.

- •77. Пестициды из класса фенолов (днок, диносеб, зоокумарин). Качественное обнаружение и количественное определение. Токсикологическое значение и метаболизм.

- •78. Пестициды класса фосфорорганических соединений (хлорофос, карбофос) в химико-токсикологическом отношении.

- •79. Пестициды, производные карбаминовой кислоты (севин) в химико-токсикологическом отношении.

- •80. Пестициды, производные тиокарбаминовой, дитиокарбаминовой кислот (крысид, тмтд) в химико-токсикологическом отношении.

- •81. Металлоорганические пестициды (гранозан, меркуран, меркургексан) в химико-токсикологическом отношении.

- •82. Неорганические ядохимикаты (фосфид цинка, фторид натрия) в химико-токсикологическом отношении.

- •83. Общая характеристика сероводородного и дробного методов анализа «металлических» ядов.

- •84. Вклад отечественных учёных в разработку химико-токсикологического анализа «металлических ядов».

- •85. Теоретические и методологические основы дробного метода анализа «металлических» ядов, разработанные а.Н. Крыловой.

- •86. Органические реагенты, предложенные а.Н. Крыловой для анализа «металлических» ядов дробным методом.

- •87. Последовательность проведения дробного метода анализа на «металлические» яды.

- •88. Частые методы минерализации органических веществ.

- •89. Минерализация серной и азотной кислотами органических веществ. Достоинства и недостатки.

- •90. Минерализация органических веществ азотной, серной, хлорной кислотами. Достоинства и недостатки метода.

- •91. Методы удаления окислителей из минерализата.

- •92. Исследование осадка после минерализации азотной, серной кислотами (свинец, барий).

- •93. Свинец и тетраэтилсвинец. Качественное обнаружение и количественное определение. Токсикологическое значение.

- •94. Барий в химико-токсикологическом отношении.

- •95. Марганец в химико-токсикологическом отношении.

- •96. Хром в химико-токсикологическом отношении.

- •97. Серебро. Изолирование, качественное обнаружение и количественное определение, поступление, распределение, выведение из организма, токсикологическое значение.

- •98. Медь в химико-токсикологическом отношении.

- •99. Висмут в химико-токсикологическом отношении.

- •100. Сурьма и таллий в химико-токсикологическом отношении.

- •101. Кадмий в химико-токсикологическом отношении.

- •102. Цинк в химико-токсикологическом отношении.

- •103. Ртуть, деструктивные методы изолирования. Качественное и количественное значение. Органические препараты ртути (этилмеркурхлорид).

- •104. Мышьяк в химико-токсикологическом отношении. Общая схема анализа.

- •105. Определение мышьяка в аппарате Марша.

- •106. Определение мышьяка в аппарате Зангер-Блека.

- •107. Изолирование веществ из биологического материала диализом (серная, азотная, соляная кислоты). Качественное обнаружение и количественное определение, токсикологическое значение.

- •108. Изолирование веществ из биологического материала диализом (аммиак, едкий натр, щелочные соли). Качественное обнаружение и количественное определение, токсикологическое значение.

38.Спирты (амиловый, этиленгликоль). Качественное обнаружение. Токсикологическое значение. Метаболизм.

Изоамиловый спирт (СН3)2—СН—СН2—СН2—ОН (2-метил-бутанол-4 или изобутилкарбинол) представляет собой оптически неактивную жидкость (т. кип. 132,1 °С, пл. 0,814 при 20 °С), имеющую неприятный запах.

Изоамиловый спирт (2-метилбутанол-4) является главной составной частью сивушных масел. В состав сивушных масел входят также оптически активный изоамиловый спирт СН3-СН2-СН(СН3)-СН2-ОН (2-метилбутанол-1), изобутиловый спирт и нормальный пропиловый спирт. Кроме этих спиртов в сивушных маслах в незначительных количествах содержатся жирные кислоты, их эфиры и фурфурол. Наличием 2-метилбутанола-4 в сивушных маслах объясняется его резкий неприятный запах и высокая токсичность. Изоамиловый спирт (2-метилбутанол-4) является побочным продуктом спиртового брожения углеводов, содержащихся в свекле, картофеле, фруктах, зернах пшеницы, ржи, ячменя и других сельскохозяйственных культурах.

Основным продуктом спиртового брожения является этиловый спирт, содержащий определенное количество сивушных масел. Однако при спиртовом брожении сивушные масла образуются не за счет углеводов, а за счет аминокислот, являющихся продуктами гидролиза белков. Так, в условиях спиртового брожения изоамиловый спирт (2-метилбутанол-4) образуется из лейцина, а оптически активный изоамиловый спирт (2-метилбутанол-1) — из изолейцина. Для освобождения от сивушных масел спирта-сырца, полученного при спиртовом брожении, производят ректификацию этого спирта. Ниже будет рассмотрено применение и действие на организм только 2-метилбутанола-4.

Применение. Действие на организм. Изоамиловый спирт применяется в промышленности как растворитель, а также используется для приготовления эссенций, имеющих приятный фруктовый запах. Некоторые из этих эссенций применяются в парфюмерии. Изоамиловый спирт используется для получения амилацетата, применяемого для приготовления нитроцеллюлозных лаков. Этот спирт используется для получения амилнитрита, нашедшего применение в медицине.

Изоамиловый спирт в 10—12 раз токсичнее, чем этиловый. Он действует на центральную нервную систему, обладает наркотическими свойствами. При приеме изоамилового спирта появляется головная боль, тошнота, рвота. Симптомы отравления проявляются уже после приема внутрь 0,5 г изоамилового спирта. Смерть может наступить после приема внутрь 10—15 г этого спирта. Отмечены случаи смертельных отравлений самогоном и другими спиртоводочными изделиями кустарного производства, которые содержат изоамиловый спирт и другие компоненты сивушных масел.

Метаболизм. Часть дозы изоамилового спирта, поступившего в организм, превращается в альдегид изовалериановой кислоты, а затем в изовалериановую кислоту. Некоторое количество неизмененного изоамилового спирта и указанных выше метаболитов выделяются из организма с мочой и с выдыхаемым воздухом.

Обнаружение изоамилового спирта

Для изолирования изоамилового спирта из объектов биологического происхождения применяют метод перегонки с водяным паром. Исследование дистиллятов на наличие изоамилового спирта производят для решения вопроса об отравлении самогоном, спиртом-сырцом или другими суррогатами этилового спирта.

Для обнаружения изоамилового спирта применяют реакцию Комаровского, основанную на переведении высших спиртов в окрашенные соединения при помощи ванилина, бензальдегида, n -диметиламинобензальдегида, салицилового альдегида и других ароматических альдегидов. Кроме реакции Комаровского для обнаружения изоамилового спирта используется реакция окисления его до изовалериановой кислоты и реакция образования изоамил ацетата.

Все указанные реакции дают положительный эффект только при отсутствии воды или при наличии небольших ее количеств в смеси реагирующих веществ. Поэтому перед выполнением перечисленных реакций из дистиллята изоамиловый спирт экстрагируют диэтиловым эфиром. Эфирную вытяжку разделяют на четыре части, каждую из которых помещают в фарфоровую чашку, а затем выпаривают. В полученных остатках определяют наличие изоамилового спирта.

Реакция с салициловым альдегидом. Изоамиловый спирт с салициловым альдегидом в присутствии концентрированной серной кислоты дает окраску (реакция Комаровского). По одним данным, при этой реакции концентрированная серная кислота отнимает воду от изоамилового спирта, в результате чего образуется изоамилен (СН3)2—СН—СН=СН2, который взаимодействует с салициловым альдегидом. Согласно другим данным, концентрированная серная кислота окисляет изоамиловый спирт. Образовавшийся при этом альдегид изовалериановой кислоты вступает в реакцию конденсации с салициловым альдегидом.

Выполнение реакции. В фарфоровую чашку к остатку после выпаривания диэтилового эфира прибавляют 1 мл 1 %-го спиртового раствора салицилового альдегида и 3 мл концентрированной серной кислоты. После охлаждения содержимого фарфоровой чашки ее помещают на 3 мин на кипящую водяную баню. Появление розово-красной окраски указывает на наличие изоамилового спирта в пробе. При больших количествах изоамилового спирта окраска жидкости появляется без нагревания.

Эту реакцию дают спирты, содержащие более трех атомов углерода в молекуле. Не дают этой реакции метиловый и этиловый спирты.

Реакция с n -диметиламинобензальдегидом.

Изоамиловый спирт с n -диметиламинобензальдегидом в присутствии концентрированной серной кислоты дает окраску (реакция Комаровского).

Выполнение реакции. В фарфоровую чашку к остатку после испарения эфира вносят 5—10 капель 5 %-го раствора n -диметил-аминобензальдегида в концентрированной серной кислоте. Появление темно-красной окраски указывает на наличие изоамилового спирта в пробе. При разбавлении жидкости водой окраска переходит в фиолетовую.

Эту реакцию не дают метиловый и этиловый спирты. Ее дают высшие спирты.

Реакция образования изоамилацетата. Эта реакция основана на том, что при взаимодействии ацетата натрия с изоамиловым спиртом в присутствии концентрированной серной кислоты образуется изоамилацетат, имеющий запах грушевой эссенции:

Выполнение реакции. К остатку, находящемуся в фарфоровой чашке после испарения эфира, прибавляют 2 капли концентрированной серной кислоты и около 0,03 г высушенного ацетата натрия. При слабом нагревании фарфоровой чашки ощущается запах изоамилацетата (запах грушевой эссенции). Этот запах становится более выраженным, если под конец реакции к смеси реагирующих веществ прибавить 20—25-кратный объем воды.

Реакция окисления изоамилового спирта. Изоамиловый спирт под влиянием перманганата калия в присутствии концентрированной серной кислоты окисляется до альдегида изовалериановой кислоты (СН 3 ) 2 —СН—СН 2 —СНО, а затем до изовалериановой кислоты (СН 3 ) 2 —СН—СН 2 —СООН.

Выполнение реакции. Остаток, находящийся в фарфоровой чашке, смывают в пробирку с помощью диэтилового эфира, который затем выпаривают досуха. К остатку в пробирке прибавляют 3—5 капель 10%-го раствора перманганата калия и такой же объем концентрированной серной кислоты. Пробирку нагревают на кипящей водяной бане в течение 1—2 мин. После этого появляется слабый запах альдегида изовалериановой кислоты, а затем — запах изовалериановой кислоты.

Этиленгликоль (НО—СН2 —СН2 —ОН) является одним из представителей двухатомных спиртов, имеющих токсикологическое значение. Это бесцветная маслянистая жидкость (т. кип. 197 °С) сладковатого вкуса. Этиленгликоль смешивается с водой во всех соотношениях, плохо растворяется в диэтиловом эфире, хорошо—в этиловом спирте. Этиленгликоль перегоняется с водяным паром.

Применение. Действие на организм. Этиленгликоль используется в технике в качестве смазки для шарикоподшипников и особенно в качестве антифриза (смеси жидкостей, применяемой для предотвращения замерзания воды, охлаждающей моторы автомобилей). Технический этиленгликоль иногда подкрашивают в винно-красный или другой цвет. Этиленгликоль может поступать в организм через пищевой канал и кожу. В связи с малой летучестью этиленгликоля только незначительные количества его могут поступать в организм с вдыхаемым воздухом. После поступления этиленгликоля в организм он действует как сосудистый и протоплазматический яд, подавляющий окислительные процессы и вызывающий дегенеративные изменения сосудов.

Метаболизм. Метаболизм этиленгликоля является сложным. Основной путь метаболизма этого препарата состоит в том, что он окисляется до альдегида гликолевой кислоты НО—СН2—СНО, который дальше окисляется до гликолевой кислоты НО—СН2—СООН, разлагающейся на оксид углерода (IV) и муравьиную кислоту. Часть этиленгликоля в организме превращается в щавелевую кислоту, которая может быть причиной повреждения почек в результате отложения оксалатов в почечных канальцах. Оксид углерода (IV), как метаболит этиленгликоля, выделяется из организма с выдыхаемым воздухом. Остальные метаболиты и часть неизмененного этиленгликоля выделяется из организма с мочой.

Выделение этиленгликоля из биологического материала. Метод выделения этиленгликоля из объектов химико-токсикологического анализа предложен Н. Б. Лапкиной и В. А. Назаренко. Этот метод основан на использовании бензола как селективного переносчика этиленгликоля из объектов в дистиллят. Бензол совместно с парами этиленгликоля и небольшим количеством водяного пара переносится в дистиллят. Вода, которая перегоняется при этом, практически содержит весь этиленгликоль.

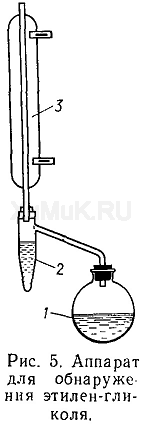

На исследование берут печень трупа, в которой после отравления содержится больше этиленгликоля, чем в других органах. При острых отравлениях этиленгликолем исследованию подвергают и желудок с содержимым. Методика изолирования этиленгликоля из биологического материала описана ниже. Для изолирования этиленгликоля пользуются аппаратом, представленным на рис. 5.

К 10 г печени или содержимого желудка прибавляют 5 г кристаллической щавелевой кислоты, смесь растирают до получения тонкой кашицы, переносят в круглодонную колбу 1 вместимостью 100 мл и прибавляют 50 мл бензола. Колбу закрывают вертикально поставленным холодильником 3, снабженным приспособлением 2 для улавливания воды. Затем колбу устанавливают на водяную баню и нагревают. Пары бензола и увлекаемые им вода и этиленгликоль конденсируются в холодильнике и попадают в специальное приспособление. Поскольку в этом приспособлении (насадке) бензол (плотностью 0,879) находится сверху воды, он стекает в колбу. Вода и находящийся в ней этиленгликоль остаются в насадке. После окончания отгонки разбирают прибор и пипеткой из насадки отбирают необходимое для анализа количество жидкости.

Обнаружение этиленгликоля.

Для обнаружения этиленгликоля применяют цветные и микрокристаллоскопические реакции. Реакция окисления этиленгликоля периодатом и обнаружение образовавшегося формальдегида. Эта реакция основана на окислении этиленгликоля периодатом натрия или калия. В результате указанной реакции образуется формальдегид, который можно обнаружить при помощи фуксинсернистой кислоты:

![]()

При выполнении этой реакции избыток ионов иодата и перио-дата связывают раствором сернистой кислоты, а затем прибавляют фуксинсернистую кислоту. Реакция формальдегида с фуксинсернистой кислотой описана выше (см. гл. IV, § 7).

Выполнение реакции. К 3—5 мл дистиллята прибавляют 5 капель 12 %-го раствора серной кислоты, 5 капель 5 %-го раствора периодата калия в 5 %-м растворе серной кислоты и взбалтывают. Через 5 мин прибавляют 3—5 капель раствора сернистой кислоты, а затем 4 капли раствора фуксинсернистой кислоты.

При наличии этиленгликоля через 3—20 мин появляется красно-фиолетовая или розовая окраска.

Раствор сернистой кислоты (см. Приложение 1, реактив 50).

Раствор фуксинсернистой кислоты (см. Приложение 1, реактив 56).

Окисление этиленгликоля азотной кислотой и обнаружение щавелевой кислоты. При многократном выпаривании этиленгликоля с азотной кислотой образуется щавелевая кислота, которая с солями кальция образует кристаллы оксалата кальция, имеющие характерную форму. Эти кристаллы в ряде случаев появляются через 2—3 суток.

Реакция с сульфатом меди. От прибавления сульфата меди и щелочи к этиленгликолю образуется соединение, имеющее синюю окраску:

Выполнение реакции. К 2—3 мл исследуемого раствора прибавляют 1—2 мл 10 %-го раствора гидроксида натрия и несколько капель 10 %-го раствора сульфата меди. Появление голубой окраски указывает на наличие этиленгликоля в растворе.

Эту реакцию применяют для исследования этиленгликоля в технических жидкостях.