- •Предисловие

- •Модуль курса общей химии «Учение о растворах. Протолитические и гетерогенные равновесия»

- •Темы занятий модуля Для студентов лечебного и педиатрического факультетов

- •Для студентов стоматологического факультета

- •Для студентов медико-профилактического факультета

- •Для студентов фармацевтического факультета

- •Литература

- •Введение

- •Тема: Вода как универсальный биорастворитель. Коллигативные свойства растворов электролитов и неэлектролитов

- • Учебно-целевые вопросы

- •Краткая теоретическая часть

- •Свойства и функции воды

- •1) Растворение веществ с ионным типом связи

- •Гидратация ионов

- •Коллигативные свойства растворов

- •К коллигативным свойствам относятся:

- •Диффузия;

- •Диффузия

- •Осмос. Осмотическое давление

- •Изотонический раствор

- •Гипертонический раствор

- •Гипотонический раствор

- •При снижении осмотического давления крови до 400-350 кПа н аступает гибель организма.

- •Давление насыщенного пара растворителя над раствором

- •Повышение температуры кипения и понижение температуры кристаллизации раствора по сравнению с растворителем

- •Для растворов электролитов в математическое выражение II закона Рауля вводится изотонический коэффициент I:

- •Типовые упражнения и задачи с решениями

- •Переход от массовой доли к молярной концентрации осуществляется по формуле:

- •Обучающие тесты

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •Учебно-исследовательская лабораторная работа Тема: Осмос Опыт №1: Наблюдение явлений плазмолиза и гемолиза

- •Тема: Протолитические процессы и равновесия. Водородный показатель. Колориметрическое определение рН

- •Учебно-целевые вопросы

- •Краткая теоретическая часть

- •Э лектролиты

- •Вывод закона разведения Оствальда:

- •Петер-Йозеф-Вильгельм Дебай (24.03.1884-2.11.1966).

- •Биологическая роль электролитов в организме

- •Средние ежедневные поступления и потери жидкости у взрослых

- •Причины нарушения водного обмена

- •Баланс электролитов в организме

- •Водно-электролитный баланс биологических жидкостей в организме человека

- •Ионное произведение воды. Водородный и гидроксильный показатели

- •Характеристика среды раствора

- •Диапазон изменения рН биологических жидкостей

- •Интервал рН перехода окраски индикаторов

- •Типовые упражнения и задачи с решениями

- •Ответ: степень ионизации гликолевой кислоты 5,44×10–2.

- •Ответ: общая кислотность уксусной кислоты 1,75×10–5 моль/л.

- •Обучающие тесты

- •У чебно-исследовательская лабораторная работа Тема: Определение рН растворов

- •Опыт № 1. Определение рН биологической жидкости с помощью универсального индикатора

- •Опыт № 2. Одноцветные и двуцветные индикаторы

- •Опыт № 3. Смещение равновесия диссоциации уксусной кислоты и гидроксида аммония

- •Тема: Протолитические процессы и равновесия. Теории кислот и оснований. Гидролиз

- • Учебно-целевые вопросы

- •Краткая теоретическая часть

- •Типы протолитических реакций

- •Электронная теория Льюиса

- •Жесткие, мягкие кислоты и основания (жмко)

- •Типовые упражнения и задачи с решениями

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •У чебно-исследовательская лабораторная работа Тема: Гидролиз солей

- •Тема: Протолитические процессы и равновесия. Буферные растворы

- •Учебно-целевые вопросы

- •Краткая теоретическая часть

- •Типовые упражнения и задачи с решениями

- •Учебно-исследовательская лабораторная работа Тема: Буферные системы. Буферные системы организма

- •Опыт 2.1. Определение способности буферных растворов сохранять рН при добавлении щелочей

- •Опыт 2.2. Определение способности буферных растворов сохранять рН при добавлении кислот

- •Опыт 2.3. Определение способности буферных растворов сохранять рН при разбавлении

- •Тема: Протолитические процессы и равновесия. Буферные системы организма

- •Учебно-целевые вопросы

- •Краткая теоретическая часть

- •Гидрокарбонатная буферная система

- •Гидрофосфатная буферная система

- •Белковая буферная система

- •Гемоглобиновая буферная система

- •Бикарбонатной буферных систем

- •Диапазон изменения значений рН при различных типах нарушения кислотно-основного баланса в организме

- •Причины и классификация ацидоза и алкалоза

- •Основные показатели крови при нарушении кислотно-основного баланса

- •Типовые упражнения и задачи с решениями

- •Обучающие тесты

- •Учебно-исследовательская лабораторная работа Тема: Определение буферной емкости сыворотки крови

- •Тема: Гетерогенные процессы и равновесия

- •Учебно-целевые вопросы

- •Краткая теоретическая часть

- •Взаимосвязь Ks и растворимости s:

- •Конкурирующие гетерогенные процессы: конкуренция за катион или анион

- •Формирование костной ткани

- •Патологические гетерогенные процессы в организме

- •Т иповые упражнения и задачи с решениями

- •Обучающие тесты

- •Задачи и упражнения для самостоятельного решения

- •У чебно-исследовательская лабораторная работа Тема: Гетерогенные равновесия

- •Опыт № 1. Условия образования осадка

- •Опыт № 2. Влияние одноименного иона на образование осадка

- •Опыт № 3. Влияние константы растворимости электролитов на их способность к переосаждению

- •Опыт № 4. Условия растворения осадка

- •Теоретические вопросы к контрольной работе по модулю для студентов лечебного и педиатрического факультетов

- •Для студентов стоматологического и медико-профилактического факультетов

- •Экзаменационные теоретические вопросы для студентов лечебного и педиатрического факультетов

- •Для студентов стоматологического факультета

- •Для студентов медико-профилактического факультета

- •Приложение

- •1. Константы некоторых жидкостей, применяемых в качестве растворителей

- •2. Коэффициенты активности f ионов в водных растворах

- •3. Средние значения водородного показателя (рН) биологических жидкостей

- •4. Ионное произведение воды kw при различных температурах

- •5. Силовые показатели и константы ионизации кислот по реакции

- •6. Константы растворимости некоторых малорастворимых солей и гидроксидов (25оС)

- •7. Константы нестойкости комплексных ионов в водных растворах (25оС)

- •8. Измененения содержания воды в организме в зависимости от возраста

- •9. Распределение воды в организме в зависимости от пола

- •10. Основные элементы жидкостных компартментов организма

- •11. Вещества определяющие осмоляльность плазмы

- •12. Наиболее часто используемые кристаллоидные растворы

- •Оглавление

Коллигативные свойства растворов

К оллигативные

свойства растворов

– это свойства, не зависящие от природы

частиц растворенного вещества, а

определяемые только концентрацией

частиц в растворе.

оллигативные

свойства растворов

– это свойства, не зависящие от природы

частиц растворенного вещества, а

определяемые только концентрацией

частиц в растворе.

К коллигативным свойствам относятся:

Диффузия;

осмос, осмотическое давление;

понижение давления насыщенного пара над раствором в сравнении с чистым растворителем;

повышение температуры кипения и понижение температуры кристаллизации раствора по сравнению с растворителем.

Диффузия

При смешивании растворов с различной концентрацией растворенных веществ через некоторое время обязательно произойдёт выравнивание концентрации вещества по всему объёму раствора за счёт диффузии (рис. 4).

Д иффузия

–

самопроизвольный направленный процесс

переноса частиц растворенного вещества

и растворителя, осуществляемый за счет

градиента концентраций растворенного

вещества и приводящий к выравниванию

концентрации этого вещества по всему

объему раствора.

иффузия

–

самопроизвольный направленный процесс

переноса частиц растворенного вещества

и растворителя, осуществляемый за счет

градиента концентраций растворенного

вещества и приводящий к выравниванию

концентрации этого вещества по всему

объему раствора.

Рис. 4. Заваривание пакетика с чаем

Причиной диффузии с точки зрения термодинамики является стремление системы к максимуму энтропии.

Диффузия частиц направлена от большей концентрации к меньшей до тех пор, пока есть различия в концентрациях частиц в отдельных точках системы. Скорость диффузии тем выше, чем больше эти различия в концентрациях, выше температура, меньше вязкость среды и размеры частиц. После выравнивания концентрации частиц происходит и выравнивание скоростей их диффузии в разных направлениях.

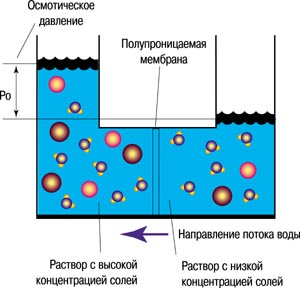

Осмос. Осмотическое давление

Если на пути диффузии частиц растворителя и растворенного вещества находится мембрана с избирательной проницаемостью, то наблюдается явление осмоса. Полупроницаемая мембрана представляет собой тонкую пластинчатую перегородку, пропускающую растворитель, например, воду и не пропускающую молекулы растворимых веществ. Пропускающая способность зависит от диаметра молекул растворенного вещества и природы мембраны. Среди полупроницаемых мембран можно назвать палладиевую фольгу, свиной пузырь, стенки клеток растений и животных.

О смос – самопроизвольная диффузия молекул растворителя через полупроницаемую мембрану из растворителя в раствор или из раствора с меньшей концентрацией в раствор с большей концентрацией (рис. 5).

Рис. 5. Схема осмоса

В начальный момент времени скорость переноса молекул растворителя через мембрану из растворителя в раствор будет больше, чем скорость обратного переноса, так как:

а) различны концентрации растворителя по обе стороны мембраны;

б) поверхность мембраны, свободной от частиц растворённого вещества, со стороны растворителя будет больше;

в) подвижность молекул растворителя в растворе будет меньше вследствие межмолекулярного взаимодействия между растворённым веществом и растворителем.

Через некоторое время вследствие уменьшения разности концентрации растворителя в разделённых частях системы и появления избыточного гидростатического давления со стороны раствора наступает динамическое физико-химическое равновесие, характеризующееся равенством скоростей взаимного переноса молекул растворителя по обе стороны мембраны. Появляющееся в результате осмоса избыточное гидростатическое давление называется осмотическим (рис. 6).

Осмотическое давление (Росм) – это избыточное гидростатическое давление, возникающее в результате осмоса и приводящее к выравниванию скоростей взаимного переноса молекул растворителя через мембрану с избирательной проницаемостью.

Рис. 6. Схема возникновения осмотического давления

Вант Гофф предложил эмпирическое уравнение для расчета осмотического давления разбавленных растворов неэлектролитов:

Росм(Х) = с(Х)RT,

где с(Х) – молярная концентрация вещества в растворе, моль/л.

По форме это уравнение аналогично уравнению Клапейрона-Менделеева для идеальных газов, поэтому несмотря на то, что эти уравнения описывают разные процессы, Вант Гофф сформулировал следующий закон:

О смотическое

давление равно тому давлению, которое

оказывало бы растворенное вещество,

если бы оно, находясь в газообразном

состоянии, занимало при той же температуре

объем, равный объему раствора.

смотическое

давление равно тому давлению, которое

оказывало бы растворенное вещество,

если бы оно, находясь в газообразном

состоянии, занимало при той же температуре

объем, равный объему раствора.

Как упоминалось выше, коллигативные свойства не зависят от природы растворённого вещества, следовательно, они характерны для идеальных растворов, в которых отсутствуют межмолекулярные взаимодействия и которые не существуют в природе. Для учёта межмолекулярных взаимодействий в реальных растворах Вант-Гофф предложил использовать изотонический коэффициент.

И зотонический

коэффициент

(i)

– это параметр, учитывающий межмолекулярные

взаимодействия в реальных растворах:

зотонический

коэффициент

(i)

– это параметр, учитывающий межмолекулярные

взаимодействия в реальных растворах:

![]()

i = 1 – для разбавленных растворов неэлектролитов;

i > 1 – для разбавленных растворов электролитов;

i < 1 – для коллоидных растворов, содержащих ассоциаты.

Взаимосвязь изотонического коэффициента со степенью диссоциации () выражается уравнением:

i = 1 + (n–1)

где n – число ионов, образующих данный электролит.

Для растворов электролитов осмотическое давление рассчитывается по формуле:

Росм(Х) = i с(Х)RT

Для плазмы крови Росм = 740–780 кПа.

Плазма крови сложная многокомпонентная система, поэтому для учёта её осмотических свойств было введено понятие осмолярной (осмолярность) или осмоляльной (осмоляльность) концентраций, разница между которыми незначительна вследствие относительной разбавленности биологических растворов.

О смолярная

концентрация –

количество всех кинетически активных

частиц, содержащихся в 1 л раствора,

независимо от их формы, размера и природы.

смолярная

концентрация –

количество всех кинетически активных

частиц, содержащихся в 1 л раствора,

независимо от их формы, размера и природы.

сосм = iс(Х)

Осмолярная концентрация плазмы крови равна

0,29–0,31 осмоль/л.

О смоляльность

– концентрация осмотически активных

частиц в растворе, выраженная в количестве

осмоль на килограмм растворителя

(осм/кг).

смоляльность

– концентрация осмотически активных

частиц в растворе, выраженная в количестве

осмоль на килограмм растворителя

(осм/кг).

В норме осмоляльность плазмы (Опл) определяется концентрацией Na+, мочевины и глюкозы.

В норме осмоляльность плазмы составляет 275-290 мосм/кг. Осмоляльность плазмы сохраняется постоянной благодаря механизмам, способным реагировать на изменения, равные 1-2% ее исходной величины

Осмоляльность является показателем осмотической концентрации и связана с числом растворенных частиц. Она определяется степенью диссоциации или, наоборот, ассоциации молекул, присутствующих в данной массе раствора. Осмоляльность выражается в (ммоль/кг. Осмоляльность часто путают с осмолярностью, которая определяется как количество частиц в данном объеме раствора (т.е. в ммоль/л). Осмолярность и осмоляльность такого раствора как моча обычно совпадают и различить их расхождения в обычной биохимической лаборатории не представляется возможным. Осмоляльность мочи или других тканевых жидкостей может быть выражена через осмотическое давление. Если раствор отделить от растворителя полупроницаемой мембраной, то растворитель будет стремиться перейти в раствор. Гидростатическое давление, которое должно уравнять давление растворителя, и будет соответствовать осмотическому давлению, определяемому осмоляльностью раствора. В случае клеточной мембраны осмотическое давление зависит от концентрации частиц, которые не проходят через мембрану ("эффективная" осмомоляльность или тоничность среды).

Одна из основных функций почек – экскреция растворимых веществ и их производных. Большинство веществ выводятся из организма именно через почки. Так как имеется почечный порог для большинства компонентов мочи, то основными растворенными в моче веществами являются хлорид натрия и мочевина. Количество экскретируемого хлорида натрия составляет от 5 до 25 граммов за 24 часа; количество мочевины за это же время составляет от 10 до 40 граммов. Количество солей в моче отражает их содержание в пище, количество мочевины - потребление белка.

Относительная плотность или удельный вес, которая определяется количеством растворенных веществ в моче, является одним из самых традиционных тестов, который входит в состав общего анализа мочи. Осмоляльноть является более строгим показателем, чем относительная плотность. Она зависит от числа частиц, содержащихся в растворе, тогда как относительная плотность зависит как от числа, так и от характера растворенных частиц. Осмоляльность и плотность мочи тесно связаны между собой, однако преимуществом использования единиц осмоляльности является возможность сравнения мочи с кровью, что предоставляет большие возможности в распознавании почечной активности. Одним из принципиальных преимуществ измерения осмоляльности, а не плотности мочи является то, что белок и глюкоза не так сильно влияют на осмоляльность, как на плотность (удельный вес). На увеличение в моче глюкозы, белка, лекарств или их метаболитов, маннитола или декстранов (в результате внутривенного введения) косвенно указывает нарушение линейной связи между относительной плотностью и осмоляльностью при значениях относительной плотности свыше 1,030 г/мл.

Измерение осмоляльности мочи и сыворотки позволяет определить концентрирующую способность почек. У здоровых людей осмоляльность может меняться от 50 до 1000 ммоль/кг, что соответствует колебанию относительной плотности от 1,001 до 1,030 г/мл. Нормальные почки здорового человека способны разводить и концентрировать мочу с минимальных значений 50-80 ммоль/кг, что соответствует относительной плотности 1,001-1,002 г/мл, до максимальных значений 1400 ммоль/л. Осмоляльность (или относительная плотность) наиболее высока в первой утренней порции мочи и составляет, как правило, более 700 ммоль/л (1,020 г/мл). Нормальный диапазон осмоляльности мочи составляет от 200 до 1000 ммоль/л (1,005-1,030 г/мл), но обычно осмоляльность мочи составляет 350-850 ммоль/л (относительная плотность 1,010-1,025 г/мл). Нормальный диапазон концентрирования мочи для пациентов при обычном потреблении воды и пищи от 550 до 850 ммоль/л (1,015-1,025 г/мл).

Изотонические растворы – растворы с одинаковым осмотическим давлением.

При контакте с изотоническим раствором осмотической ячейки, представляющей собой систему, отделённую от окружающей среды мембраной с избирательной проницаемостью, между ними происходит равновесный обмен растворителем. Все клетки живых организмов являются осмотическими ячейками. Раствор, который изотоничен плазме крови, называется физиологическим, например, 0,9%-ный раствор NaCI.

Гипертонический раствор – раствор, обладающий большим осмотическим давлением по сравнению с контактируемым раствором.

При контакте осмотической ячейки с гипертоническим раствором наблюдается экзосмос - движение растворителя из осмотической ячейки в окружающий её гипертонический раствор. Наблюдаемое при этом явление называется плазмолизом.

Плазмолиз – сжатие и сморщивание клеток за счёт экзосмоса в гипертоническом растворе.

При внутривенном введении больному гипертонического по отношению к плазме крови раствора происходит осмотический конфликт – обезвоживание и сморщивание клеток вследствие экзоосмоса. При резком плазмолизе клетки могут погибнуть.

Гипертонические растворы используют для промывания гнойных ран, в качестве слабительных препаратов (горькая соль MgSO4∙7H2O, глауберова соль Na2SO4∙10H2O), диуретиков.

Гипотонический раствор – раствор, обладающий меньшим осмотическим давлением по сравнению с контактируемым раствором.

При контакте осмотической ячейки с гипотоническим раствором происходит эндосмос – движение растворителя в осмотическую ячейку из окружающего её гипотонического раствора, приводящее к набуханию клетки и даже ее разрыву.

Гемолиз – набухание и разрушение за счёт эндосмоса клеточных мембран эритроцитов в гипотоническом растворе, приводящее к выделению гемоглобина в плазму (лаковая кровь). Разрушение клеток называют лизисом.

При внутривенном введении больному гипотонического по отношению к плазме крови раствора происходит осмотический «шок» – разрушение клеток вследствие эндосмоса. При разрушении эритроцитов гемоглобин попадает в плазму крови и не может выполнять свою основную функцию – транспорт кислорода, поэтому наступает гипоксия тканей.

Уменьшение осмотического давления за счет потери солевых компонентов может привести к рвоте, судорогам, потере сознания. В связи с этим, например, рабочие горячих цехов, у которых происходит сильное потоотделение, пьют подсоленную воду. Увеличение осмотического давления за счет избытка соли приводит к перераспределению жидкости в организме, которая скапливается в тканях, содержащих избыток соли, вызывая тем самым отёк.