- •1. Проблема личности в современной психологии. Понятия, структура личности.

- •3. Инстинктивное поведение животных: сущность. Модели, факторы.

- •4. Основные проблемы психогеронтологии

- •5. Общая характеристика воображения. Виды воображения и их роль в деятельности человека.

- •6. Психология зрелого возраста (3в). Взрослость.

- •7. Бихевиористическое направление в психологии.

- •8. Методы наблюдения, беседы и изучение продуктов деятельности.

- •9. Проблема интеллекта животных

- •10. Психология дошкольного возраста (дв)

- •11. Формирование трудовой деятельности. Системогенез. Действие, операция как элементы анализа трудовой деятельности.

- •12. Предмет и задачи психологии труда. Определение психологии труда. Связь психологии труда с др. Науками.

- •13. Динамика формирования трудовой деятельности. Оперативный образ и концептуальная модель. Индивидуальный стиль деятельности.

- •14. Виды речи. Внутренняя речь и мышление. Речевое высказывание. Его порождение и понимание.

- •15. Нарушение психики при шизофрении и их проявления в патопсихологическом эксперименте.

- •4 Формы шизофрении (Крепелин)

- •16. Теоретические основы психодиагностики.

- •17.Проблема порога ощущения и его измерения.

- •Абсолютный порог чувствительности

- •Дифференциального порога Дифференциальный порог чувствительности

- •18.Экспериментальная психология психических процессов: краткая история и методы.

- •19.Экспериментальная психология эмоций.

- •20. Предмет и задачи клинической психологии. Её практическое значение.

- •21.Пограничные нервно-психические расстройства.

- •22. Основные проблемы психологии внимания и практическое значение их решения.

- •23. Проблема разграничения психической патологии и нормы.

- •24.Общая характеристика эксперимента как методы, его виды.

- •25.Организация и планирование экспериментального психологического исследования.

- •1. Определение целей исследования

- •2. Фиксация и осознание проблемы исследования

- •3. Формировка рабочей концепции исследования

- •4. Формулировка гипотез исследования

- •5. Подготовка аналитических процедур и инструментария. Как будем проверять?

- •6. Планирование, организация эксперимента и его проведение.

- •7. Обработка и интерпретация результатов.

- •8. Научный отчет, рукопись статьи, монография и т.Д.

- •26. Мотивация трудовой деятельности

- •27. Проблема малой группы в социальной психологии.

- •28.Русская психология

- •9. Павлов и.П.

- •2. Ушинский

- •3. Каптерев

- •4. Лазурский

- •29. Психологические особенности больных — олигофренов.

- •30.Проблема психологических защит личности.

- •31.Французская психология конца 19-начала 20 века.

- •32. Самосознание личности.

- •33. Виды мышления и различные основания для классификации.

- •34. Современные проблемы психологии памяти.

- •35. Этические принципы психологического обследования.

- •8. Принцип безличностного отношения с клиентами.

- •36. Проблема влияния группы на личность в социальной психологии. Понятие конформизма и нонконформизма.

- •37. Проблема больших групп в социальной психологии.

- •38. Проблема типологии личности.

- •39. Немецкая психология первой половины 20 в.

- •40. Сущность языка и функции речи. Строение слова. Методы изучения слова.

- •41. Теории эмоций в психологии.

- •42. Личность в теории классического психоанализа

- •43. Методы исследования личности.

- •44. Принципы организации психологического исследования

- •4. Принцип единства психического и физиологического

- •45. Гуманистический подход к обучению и воспитанию

- •47. Теория когнитивного диссонанса л. Фестингера

- •48. Восприятие как познавательный процесс.

- •49. Влияние личности на группу. Лидерство в малых группах.

- •50. Гуманистическое направление в психологии.

- •51. Методы психологического исследования.

- •52. Предмет и задачи педагогической психологии.

- •53. Мышление как познавательный процесс.

- •54. Психология половых различий

- •55. Теории воли в психологии

- •56. Основные этапы создания теста.

- •1. Разработка первичной формы теста.

- •2. Психометрическая проверка теста.

- •3. Расчет нормативных показателей.

- •57. Теория социальной стратификации.

- •58. Психология толпы. Паника.

- •59. Принципы строения мозга. (Лурия)

- •60. Научение у животных

- •61. Семья как малая группа и характеристика основных функций семьи.

- •62. Проблема аттракции в психологии семейно-брачных отношений.

- •63. Мотивация учебной деятельности.

- •64. Мозговая организация зрительного восприятия. Сенсорный и гностический уровни. Виды нарушений зрительного гнозиса, проблема агнозий.

- •65. Связь языка с мозгом. Афазия как нарушение речи. Виды афазий.

- •66. Одаренность, гениальность, талант.

- •67. Психологическое строение семьи. Основные подходы.

- •68. Предмет, структура и научный статус социальной психологии.

- •69. Определение науки «психогенетика». Предмет, задачи. Основные методы.

- •70. Генотип-средовая детерминация интеллекта

- •71. Психологический тренинг как метод преднамеренных изменений, общая характеристика. Принципы и методические средства тренинга.

- •72. Дискуссия как форма организации обучения. Правила и стратегии ведения групповой дискуссии. Умения, необходимые ведущему дискуссии.

- •73. Типы организаций, динамика организационного развития.

- •I. В основе доминирования принципа выделяют:

- •II. Классификация по связи организации с внешней средой

- •III. Положение человека внутри организации.

- •77. Проблема мотивации достижения

64. Мозговая организация зрительного восприятия. Сенсорный и гностический уровни. Виды нарушений зрительного гнозиса, проблема агнозий.

Нейропсихология- отрасль психологической науки, сложившаяся на стыке психологии, медицины и физиологии, изучающая мозговые механизмы высших психических функций на материале локальных поражений головного мозга.

Анализаторные системы человека — сложные многоуровневые образования, направленные на анализ сигналов определенной модальности. Общие принципы строения всех анализаторных систем:

a) принцип параллельной многоканальной переработки информации, в соответствии с которым информация о различных параметрах сигнала одновременно передается по различным каналам анализаторной системы;

б) принцип анализа информации с помощью нейронов-детекторов, направленных на выделение как относительно элементарных, так и сложных, комплексных характеристик сигнала, что обеспечивается различным строением рецептивных полей;

в) принцип последовательного усложнения переработки информации от уровня к уровню, в соответствии с которым каждый из уровней осуществляет свои собственные анализаторные функции;

г) принцип целостной интегративной репрезентации сигнала в ЦНС во взаимосвязи с другими сигналами, что достигается благодаря существованию общей модели (схемы) сигналов данной модальности (по типу «сферической модели» цветового зрения).

Нейропсихологический аспект изучения данной проблемы — особый, он состоит в анализе нейропсихологических симптомов, возникающих при поражении различных уровней анализаторной системы и в построении общих теоретических представлений о работе всей системы в целом.

Зрительный анализатор.

Точка фиксации

Поле зрения левого глаза Поле зрения правого глаза

-Зр. кора

Левое полушарие Правое полушарие

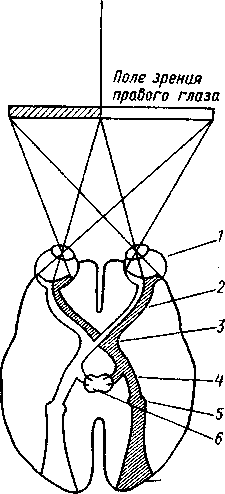

Схема зрительной системы человека. Волокна, идущие от нозальной части сетчаток обоих глаз, поступают в противоположное полушарие (17-е поле), а волокна, поступающие от височных отделов сетчаток, идут в ипсилатеральное полушарие (17-е поле). Таким образом, сетчатка каждого глаза связана с обоими полушариями мозга. Обозначения: / — хрусталик, 2 — зрительный нерв, 3 — зрительная хиазма, 4 — зрительный тракт, 5 — латеральное коленчатое тело, 6- верхнее четверохолмие

Первый уровень зрительной системы — сетчатка глаза, «кусок мозга, вынесенный наружу». Рецепторный строй сетчатки содержит два типа рецепторов: колбочки (аппарат дневного, фотопического зрения) и палочки (аппарат сумеречного, систолического зрения). Количестно колбочек и палочек неравномерно распределено в различных областях сетчатки; колбочек значительно больше в центральной части сетчатки (fovea) — зоне максимально ясного зрения. Эта зона несколько сдвинута в сторону от места выхода зрительного нерва - области, которая называется слепым пятном.

Второй уровень работы зрительной системы — зрительные нервы ( II пара). Они очень коротки и расположены сзади глазных яблок в передней черепной яме, на базальной поверхности больших полушарий головного мозга.

Область хиазмы составляет следующее звено зрительной системы. Как известно, у человека в зоне хиазмы происходит неполный перекрест зрительных путей. Волокна от нозальных половин сетчатки поступают в противоположное полушарие, а волокна от темпоральных половин — в ипсилатеральное. Благодаря неполному перекресту зрительных путей зрительная информация от каждого глаза поступает в оба полушария.

Следующий уровень зрительной системы —наружное или коленчатое тело (НКТ или ЛКТ). Это часть зрительного бугра, важнейшее из таламических ядер, представляет собой крупное образование, состоящее из нервных клеток, где сосредоточен второй нейрон зрительного пути (первый нейрон находится в сетчатке). Таким образом, зрительная информация без какой-либо переработки поступает непосредственно из сетчатки в НКТ.

Следующий уровень зрительной системы — зрительное сияние (пучок Грациолле) — довольно протяженный участок мозга, находящийся в глубине теменной и затылочной долей. Это широкий, занимающий большое пространство веер волокон, которые несут зрительную информацию от различных участков сетчатки в различные области 17-го поля коры. Эта область мозга поражается весьма часто (при кровоизлияниях, опухолях, травмах), что приводит к гомонимной гемианопсий, т. е. выпадению полей зрения (левого или правого).

Последняя инстанция — первичное 17-е поле коры больших полушарий — расположено главным образом на медиальной поверхности мозга в виде треугольника, который направлен своим острием в глубь мозга. 17-е поле организовано по топическому принципу, т. е. различные области сетчатки представлены в различных участках 17-го доля.

В задней части 17-го поля представлено бинокулярное зрение, передняя часть 17-го поля — это зона представительства периферического монокулярного зрения.

Зрительными агнозиями обозначаются такие расстройства зрительного гнозиса, которые возникают при поражении корковых структур задних отделов больших полушарий и протекают при относительной сохранности элементарных зрительных функций (остроты зрения, полей зрения, цветоощущения).

Первое описание зрительной агнозии принадлежит Г. Мунку (1881г.), который, работал с собаками, имеющими поражения затылочных долей мозга.

В клинике локальных поражений головного мозга описаны разнообразные формы нарушений высших зрительных функций или различные формы зрительных агнозий. Сам термин «агнозия» впервые был введен 3. Фрейдом. Им впервые были описаны случаи нарушения высших зрительных функций, обозначенные им как «зрительная агнозия».

В проблему изучения зрительных агнозий внесли вклад многие авторы, такие, как Е. Бай, О. Зангвилл, А. Р. Лурия, Г. Л. Тейбер, Г. Экаэн и многие другие.

Большинство авторов, исходя из клинической феноменологии выделяют 6 основных форм нарушений зрительного гнозиса.

Предметной агнозией - больной, правильно оценивая отдельные элементы изображения, не может понять смысла изображения объекта в целом; когда он не различает человеческие лица (или фотографии) — это называется лицевой агнозией; если больной плохо ориентируется в пространственных признаках изображения, то это называется оптико-пространственной агнозией; если больной, правильно копируя буквы, не может их читать, это называется буквенной агнозией; если больной различает цвета, но не знает, какие предметы окрашены в данный цвет и не может вспомнить цвет знакомых предметов, это называется цветовой агнозией. Как самостоятельная форма выделяется и симультанная агнозия — такое нарушение зрительного гнозиса, когда больной может воспринимать только отдельные фрагменты изображения, вследствие резкого сужения возможности видеть целое, причем этот дефект наблюдается и при сохранности полей зрения.

Принцип выделения разных зрительных агнозий весьма примитивен, классификация лишена единого основания, что отражает недостатки современного уровня развития этой области знания.