- •Оглавление

- •Введение

- •Методические материалы

- •Технические средства обучения и контроля знаний

- •2. Методические указания

- •2.1. Список основных обозначений

- •2.2. Тематический словарь терминов

- •2.3. Методические указания по изучению дисциплины

- •3. Учебное пособие

- •3.1. Теоретическая механика Статика

- •Тема 1. Основные понятия и аксиомы статики

- •Тема 2. Система сходящихся сил

- •Тема 3. Теория пар сил

- •Тема 4. Система произвольно расположенных сил

- •Тема 5. Центр параллельных сил и центр тяжести

- •Тема 6. Понятие о трении. Виды трения

- •Контрольные вопросы

- •Кинематика

- •Тема 7. Основные понятия кинематики.

- •Тема 8. Простейшие виды движения твердого тела

- •Тема 9. Плоскопараллельное (плоское) движение твердого тела

- •Тема 10. Сферическое движение твердого тела

- •Тема 11. Сложное движение точки

- •Контрольные вопросы

- •Динамика

- •Тема 12. Основные законы механики. Две задачи динамики

- •Тема 13. Динамика относительного движения материальной точки

- •Тема 14. Введение в динамику системы материальных точек

- •Тема 15. Теорема о движении центра масс

- •Тема 16. Теорема об изменении количества движения

- •Тема 17. Теоpема об изменении момента количества

- •Тема 18. Теорема об изменении кинетической энергии

- •Тема 19. Динамика твердого тела. Принцип Даламбера

- •Тема 20. Принцип возможных перемещений

- •Тема 21. Малые колебания системы

- •Тема 22. Явление удара. Ударная сила и ударный импульс

- •Контрольные вопросы

- •3.2. Сопротивление материалов

- •Тема 1. Центральное растяжение – сжатие

- •Тема 2. Статически неопределимые задачи

- •Тема 3. Напряженное состояние

- •Тема 4. Сдвиг

- •Тема 5. Кручение

- •Тема 6. Изгиб

- •Тема 7. Сложное сопротивление. Расчет по теориям прочности

- •Тема 8. Устойчивость сжатых стержней

- •Тема 9. Динамические нагрузки

- •Тема 10. Усталость

- •Контрольные вопросы

- •3.3. Теория механизмов и машин

- •Тема 1. Основные понятия теории механизмов и машин

- •Тема 2. Структурный анализ и синтез механизмов

- •Тема 3. Кинематический анализ механизмов

- •Тема 4. Силовой анализ и расчет механизмов

- •Тема 5. Динамический анализ машин и механизмов

- •Тема 6. Колебания в механизмах

- •3.3.23. Динамическое уравновешивание вращающихся масс

- •Тема 7. Динамика приводов. Выбор типа приводов

- •Тема 8. Синтез механизмов

- •Контрольные вопросы

- •3.4. Детали машин и основы конструирования

- •Тема 1. Общие сведения о деталях машин

- •Тема 2. Механические передачи

- •Тема 3. Валы и оси

- •Тема 4. Соединение деталей машин

- •Тема 5. Упругие элементы

- •Тема 6. Муфты

- •Значение коэффициента режима работы в зависимости от машин и механизмов

- •Значение коэффициенты безопасности в зависимости от степени ответственности передач

- •Тема 7. Корпусные детали

- •Контрольные вопросы

- •4. Практикум по дисциплине

- •4.1. Теоретическая механика

- •4.2. Сопротивление материалов

- •4.3. Теория механизмов и машин

- •4.4. Детали машин и основы конструирования

Тема 6. Понятие о трении. Виды трения

Трение – сопротивление, возникающее при движении одного шероховатого тела по поверхности другого. При скольжении тел возникает трение скольжения, при качении – трение качения. Природа сопротивлений движению в разных случаях различна. Трение является сложным физико-механическим явлением. Оно возникает вследствие шероховатости поверхности и действия молекулярного сцепления между частицами прижатых друг к другу тел. Трение зависит от материала трущихся тел, температуры, наличия между телами смазки, скорости скольжения других факторов, учет которых затруднен.

Трение скольжения. Рассмотрим простейший случай – трение между негладкой горизонтальной поверхностью и лежащим на ней тяжелым негладким телом. Причина трения – механическое зацепление микронеровностей соприкасающихся поверхностей. Сила сопротивления движению при скольжении называется силой трения скольжения (рис. 3.1.43, а).

З аконы

трения скольжения:

аконы

трения скольжения:

1. Сила трения скольжения прямо пропорциональна силе нормального давления:

Fтр = Ff = fN,

где N – сила нормального давления, направлена перпендикулярно опорной поверхности;

f – коэффициент трения скольжения.

В случае движения тела по наклонной плоскости (рис. 3.1.43, б)

R = Gcos ,

где – угол наклона плоскости к горизонту.

Сила трения всегда направлена в сторону, обратную направлению движения.

2. Сила трения меняется от нуля до некоторого максимального значения, называемого силой трения покоя (статическое трение):

0 < Ff < Ff 0,

где Ff 0 – статическая сила трения (сила трения покоя).

3. Сила трения при движении меньше силы трения покоя. Сила трения при движении называется динамической силой трения (Ff ):

Ff

![]() Ff

0.

Ff

0.

Поскольку сила нормального давления, зависящая от веса и направления опорной поверхности, не меняется, то различают статический и динамический коэффициенты трения:

Ff = f R; Ff0 = f0 N.

Коэффициент трения скольжения зависит от следующих факторов:

1 .

Материал. Материалы делятся на фрикционные

(с большим

коэффициентом трения) и антифрикционные

(с малым

коэффициентом трения), например, f

= 0,1–0,15 (при скольжении стали по стали

всухую), f

= 0,2–0,3 (при скольжении стали по текстолиту).

.

Материал. Материалы делятся на фрикционные

(с большим

коэффициентом трения) и антифрикционные

(с малым

коэффициентом трения), например, f

= 0,1–0,15 (при скольжении стали по стали

всухую), f

= 0,2–0,3 (при скольжении стали по текстолиту).

2. Наличие смазки. Например, f = 0,04–0,05 (при скольжении стали по стали со смазкой).

Угол 0 между направлениями нормальной реакции (N) и полной реакции (Rmax), соответствующей максимальному значению силы трения скольжения в покое (Fтр. max), называется углом трения.

Из рис. 3.1.44 видно, что

![]() .

.

Так как Fmax = f0 N, то отсюда находим следующую связь между углом трения (0) и коэффициентом трения скольжения в покое (f0):

f0 = tg0,

т.е. коэффициент трения скольжения в покое равен тангенсу угла трения.

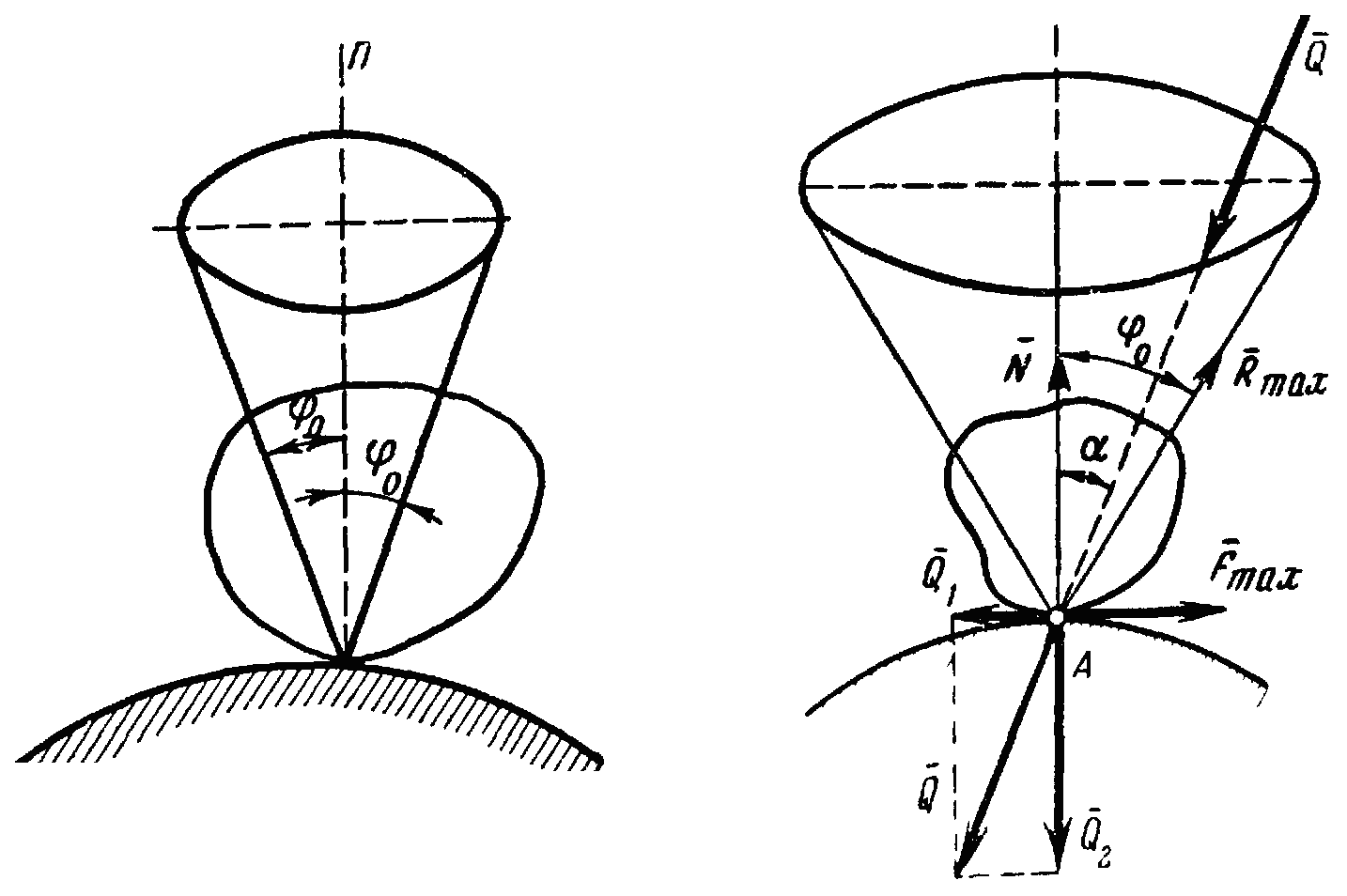

Конус с вершиной в точке касания тел, образующая которого составляет угол трения с нормалью к поверхности трущихся тел, называется конусом трения (рис. 3.1.45).

Если коэффициент трения скольжения в покое при скольжении тела по поверхности, которая служит связью, в различных направлениях один и тот же, то полная реакция этой связи (Rmах) отклоняется от нормальной реакции (N) во всех направлениях на одинаковый угол трения 0, и конус трения будет круглым с углом при вершине, равным 20. Однако это условие не соблюдается, например, при скольжении по дереву в направлении волокон и в направлении, перпендикулярном к ним. Конус трения в этом случае будет сплющен в направлении волокон.

Рис. 3.1.45

До тех пор пока линия действия равнодействующей всех сил, приложенных к телу, каков бы ни был ее модуль, проходит внутри конуса трения, скольжение тела по связи не возникает ( 0). Этим объясняются известные явления заклинивания, или самоторможения частей машины, когда никакой приложенной внутри конуса трения силой не удастся сдвинуть с места соответствующую часть машины.

Трение качения. Сопротивление при качении связано с взаимной деформацией грунта и колеса и значительно меньше трения скольжения.

Обычно грунт считают мягче колеса, тогда в основном деформируется грунт, и в каждый момент колесо должно перекатываться через выступ грунта. Для равномерного качения колеса необходимо прикладывать силу Fдв (рис. 3.1.46).

У словие

качения колеса состоит в том, что движущий

момент должен быть не меньше момента

сопротивления:

словие

качения колеса состоит в том, что движущий

момент должен быть не меньше момента

сопротивления:

Fдв r

Nk:

N = G;

![]() ,

,

где k – максимальное значение плеча (половина колеи), принимается за коэффициент трения качения, см.

Ориентировочные значения k (определяются экспериментально): сталь по стали – k = 0,005 см, резиновая шина по шоссе – k = 0,24 см.