- •Клинико-функциональные методы исследования в терапии

- •2015 Г.

- •Содержание

- •Предисловие

- •Глава 1. Инструментальные методы исследования дыхательной системы

- •1.1.Исследование легочной вентиляции

- •Последовательность дыхательных маневров во время исследования легочной вентиляции

- •Характеристика кривых «поток-время» джел

- •1.2. Рентгенологические методы исследования

- •1.3. Эндоскопические методы

- •1.4. Биопсия легких

- •1.5. Контрольные вопросы

- •1.6. Тестовые задания

- •Эталоны ответов

- •Глава 2. Инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой системы

- •2.1. Определение артериального давления

- •2. Формула Вецлера и Богера:

- •4. Формула н. Н. Савицкого:

- •Преимущества аускультативного метода:

- •Недостатки аускультативного метода:

- •Преимущества осциллометрического метода:

- •Недостаток осциллометрического метода:

- •Показания для проведения смад

- •2.2. Рентгенологические методы исследования

- •Показания к проведению плановой коронаангиорографии (каг)

- •2.3. Электрокардиография (экг)

- •2.3.1. Мембранная теория возбуждения клетки и мышечного волокна

- •2.3.2. Электрокардиографические отведения

- •2.3.3. Зубцы и интервалы экг

- •2.3.4. Понятие об электрической оси сердца

- •Основные визуальные признаки величины угла альфа при различных вариантах положения в электрической оси

- •2.3.5. Особенности электрокардиограммы у детей

- •2.3.6. Гипертрофии отделов сердца

- •2.3.7. Нарушения сердечного ритма и проводимости

- •Аритмии

- •I. Аритмии, обусловленные нарушениями образования импульса

- •II. Нарушения проводимости

- •III. Комбинированные нарушения ритма

- •Эктопические (гетеротопные) ритмы, обусловленные преобладанием автоматизма эктопических центров

- •Эктопические (гитеротопные) циклы и ритмы преимущественно не связанные с нарушением автоматизма

- •Нарушения проводимости

- •2.3.8. Электрокардиографическая диагностика ишемической болезни сердца

- •2.3.9. Экг при некоторых заболеваниях и синдромах

- •2.3.10.Изменение экг при физической нагрузке

- •2.4. Фонокардиография (фкг)

- •2.5. Определение венозного давления

- •2.6 Определение периферического сосудистого и удельного периферического сопротивления

- •2.7 Время кровотока

- •2.8. Скорость кровотока

- •2.9. Объем циркулирующей крови

- •2.10. Ультразвуковые методы исследования

- •Эхокардиография позволяет оценить:

- •Метод эхокардиографии с доплерографией показан для:

- •Ультразвуковая допплерография сосудов (уздг)

- •Показания к уздг:

- •2.11. Контрольные вопросы

- •2.12.Тестовые задания

- •18. Признаками блокады правой ножки пучка Гисса являются:

- •19.Изменения, возникающие на экг в стадию ишемии миокарда:

- •20.Признаком экстрасистолии из ав-соединения является:

- •21.Признаками нижнепредсердной экстрасистолии являются:

- •22.Признаками желудочковой экстрасистолии являются:

- •23.Признаками экстрасистолии из ав-соединения с предшествующим возбуждением желудочков являются:

- •24.Признаками экстрасистолы из ав-соединения с предшествующим возбуждением предсердий являются:

- •25.Нехарактерно для мерцательной аритмии:

- •Глава 3. Инструментальные методы исследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки

- •3.1. Выявление Helicobacter pylori

- •3.2.Исследование кислотопродуцирующей функции желудка

- •3.3. Исследование моторной функции

- •3.4. Эндоскопическое исследование

- •3.5. Ультразвуковое исследование

- •3.6.Гастропанель

- •3.7. Контрольные вопросы

- •Глава 4. Инструментальные методы исследования гепатобилиарной системы

- •4.1. Инструментальные методы исследования желчного пузыря

- •4.1.1. Исследование свойств желчи.

- •4.1.2. Рентгенологические методы исследования

- •4.1.3.Ультразвуковые методы исследования

- •4.1.4.Радионуклидные методы исследования

- •4.2.Инструментальные методы исследования печени

- •4.2.4.Радионуклидные методы исследования.

- •4.2.6. Биопсия печени

- •4.3. Контрольные вопросы

- •4.4. Тестовые задания

- •5.2. Компьютерная томография

- •5.3. Эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография (эрпхг)

- •5.4. Сцинтиграфия поджелудочной железы

- •5.5. Узи поджелудочной железы

- •5.6. Контрольные вопросы

- •5.7. Тестовые задания

- •6.2. Бактериологическое исследование

- •6.3. Эндоскопические методы исследования толстой кишки

- •6.4. Рентгенологическое исследование

- •6.5. Гистоморфологическое исследование

- •7.2. Исследования функции почек, основанные на определении коэффициентов очищения

- •7.3. Рентгенологическое исследование

- •7.4. Радионуклидные методы

- •7.5. Ультразвуковое исследование почек

- •7.6. Компьютерная томография

- •7.7. Цистоскопия

- •7.8. Контрольные вопросы

- •7.9. Тестовые задания

- •Эталоны ответов

- •Список литературы

- •Спирография

- •Клинико-функциональные методы исследования в терапии

Эталоны ответов

1 – а

2 – в

3 – г

4 – в

5 – а

6 – б в

7 – а в г

8 – а в г

9 – г д

10 – 1б 2г 3д 4в 5а

11 – «Легочная вентиляция – это обмен газов между атмосферным воздухом и воздухом, находящимся в респираторных отделах дыхательных путей»

12 – «Индекс Тиффно – это соотношение ОФВ1 к ЖЕЛ ×100%».

Глава 2. Инструментальные методы исследования сердечно-сосудистой системы

2.1. Определение артериального давления

Артериальное давление (АД) является важнейшим параметром состояния здоровья человека. Различают систолическое (максимальное) давление, диастолическое (минимальное) давление, среднее давление и пульсовое давление.

АД прямо пропорционально зависит от величины сердечного выброса, объема циркулирующей крови и сосудистого сопротивления, причем взаимоотношение сердечного выброса и сопротивления в крупных артериях определяет в основном систолическое давление, а взаимоотношение сердечного выброса с периферическим сопротивлением в артериолах – диастолическое давление. Под минимальным, или диастолическим давлением понимают ту наименьшую величину, которой достигает давление крови к концу диастолического периода. Минимальное давление зависит от степени проходимости или величины оттока через систему прекапилляров, частоты сердечных сокращений и упруговязких свойств артериальных сосудов. Максимальное, или систолическое, давление – величина, выражающая весь запас потенциальной и кинетической энергии, которым обладает движущаяся масса крови на данном участке сосудистой системы. Пульсовым давлением является разность между систолическим и диастолическим давлением.

Среднее динамическое давление (Р) представляет собой результирующую всех переменных значений давления в течение одного сердечного цикла. Это та средняя величина, которая была бы способна при отсутствии пульсовых колебаний давления дать такой же гемодинамический эффект, какой наблюдается при естественном, колеблющемся давлении крови, т. е. среднее давление выражает энергию непрерывного движения крови. Среднее динамическое давление может быть определено либо осциллометрическим методом, либо с помощью тахоосциллографии и фонотахоосциллографии. Кроме того, для определения среднего динамического давления предложены следующие формулы.

Формула Хикэма:

Pm= А/3+Pd

где Рm – среднее динамическое артериальное давление (мм. рт. ст.); А – пульсовое давление (мм. рт. ст.); Рd – минимальное или диастолическое артериальное давление (мм рт. ст.).

2. Формула Вецлера и Богера:

Рm = 0.42Р, + 0,58Pd

где Р, – систолическое, или максимальное, Рd – диастолическое, или минимальное, артериальное давление (мм рт. ст.).

3. Довольно распространена формула:

Pm=0,42А+Pd

где А– пульсовое, Рd– диастолическое давление (мм рт. ст.).

4. Формула н. Н. Савицкого:

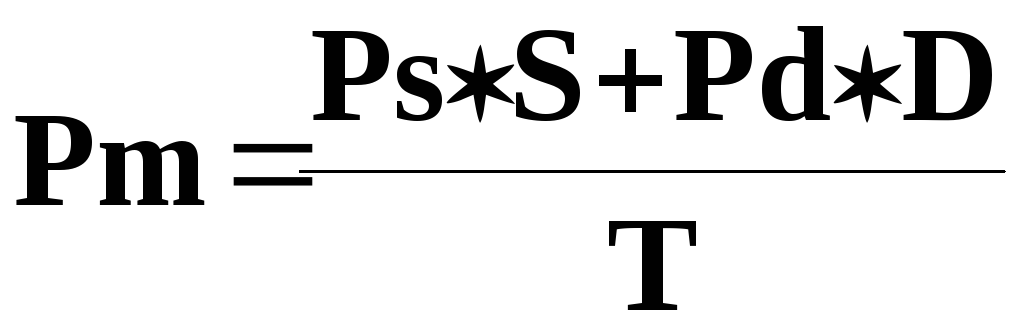

где Ps – боковое систолическое давление (мм рт. ст.); S – время систолы (секунды); Рd – минимальное давление (мм рт. ст.); D – время диастолы (секунды); Т – время сердечного цикла (секунды).

Так как артериальное давление изменчиво и зависит от многих факторов, выделяют основное (базальное) и случайное артериальное давление. Основным является давление, измеренное у человека при условиях основного обмена, практически утром в постели сразу же после пробуждения от сна. Давление, измеренное во всех других условиях, является случайным. Давление, измеренное через 2 часа после приема пищи и 5-минутного покоя называется случайным стандартизированным давлением. Такое давление рекомендовано определять экспертами ВОЗ.

Инвазивный (прямой) метод измерения АД. Иглу или канюлю, соединенную трубкой с манометром, вводят непосредственно в артерию. Основная область применения — кардиохирургия. В клинико-физиологических экспериментах применяется суточное инвазивное мониторирование АД. Игла, введенная в артерию, промывается гепаринизированным солевым раствором с помощью микроинфузатора, а сигнал датчика давления непрерывно записывается на магнитную ленту.

Массовое определение артериального давления и его изучение стало возможным после разработки методики неинвазивного определения АД. Современная методика определения артериального давления связана с работами в основном двух ученых: бразильского врача Рива-Роччи и российского врача Н.С. Короткова.

Рива-Роччи (Riva-Rocci) в 1896 году изобрел прибор для бескровного определения АД, который состоял из ртутного манометра, резиновой манжеты и баллона для накачивания в манжету воздуха. Манжета накладывалась на нижнюю треть плеча, в нее нагнетался воздух до момента исчезновения пульса, а затем воздух из манжеты медленно выпускался (пальпаторный метод). Методика Рива-Рочи позволяла достаточно точно определить систолическое давление, но не выявляла диастолическое. Вернее, предложение автора определять диастолическое давление по особой вибрации плечевой артерии у манжеты, на практике было невыполнимо.

8 ноября 1905 года адъюнкт Санкт-Петербургской военной академии Николай Сергеевич Коротков представил разработанный им новый метод бескровного определения артериального давления у человека, который с тех пор известен во всем мире как аускультативный метод измерения артериального давления по Короткову.

На научном семинаре С.Н. Коротков сообщил, что, изучая возможности восстановления кровотока при ранениях магистральных сосудов, он заметил, что при их сдавливании появляются звуки, по которым можно определить характер кровотока в сосудах. Это дало возможность, используя аппарат Рива-Роччи, четко определить как систолическое, так и диастолическое давление. На следующий год С.Н. Коротков совместно с профессором М.В. Яновским опубликовали первые результаты применения аускультативной методики измерения давления.

Коротков выделил следующие 5 фаз звуков при постепенном уменьшении давления в сдавливающей плечо манжете (коротковские тоны):

1 фаза. Как только давление в манжете приближается к систолическому, появляются тоны, которые постепенно нарастают в громкости.

2 фаза. При дальнейшем сдувании манжеты появляются «шуршащие» звуки.

3 фаза. Вновь появляются тоны, которые возрастают в интенсивности.

4 фаза. Громкие тоны внезапно переходят в тихие тоны.

5 фаза. Тихие тоны полностью исчезают.

Н.С. Коротков и М.В. Яновский предложили фиксировать систолическое давление при постепенном стравливании давления в манжете в момент появления первого тона (1 фаза), а диастолическое - в момент перехода громких тонов в тихие (4 фаза) или в момент исчезновения тихих тонов (5 фаза).

Метод Короткова, несмотря на то, что в дальнейшем были разработаны другие методы бескровного измерения АД, является единственным методом измерения артериального давления, который утвержден Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) и рекомендован для применения врачам всего мира.