- •Основы управления локомотиворемонтным предприятием

- •Введение

- •1. Характеристика ремонтного подразделения.

- •2. Определение основных показателей работы ремонтного подразделения.

- •3. Организация производственного процесса в ремонтном подразделении и его участках.

- •1. Характеристика ремонтного подразделения

- •Виды технического обслуживания и ремонта локомотивов оао «ржд»

- •Средние для оао «ржд» нормы периодичности технического обслуживания и ремонта электровозов (распоряжение оао «ржд» № 3р от 17.01.2005 г.)

- •Средние для оао «ржд» нормы периодичности технического обслуживания и ремонта тепловозов магистральных серий, использующихся в грузовом и пассажирском движении

- •1.2. Порядок планирования и учёта технического обслуживания и ремонта локомотивов

- •1.3. Нормирование продолжительности и трудоёмкости технического обслуживания и ремонта локомотивов в локомотивных депо

- •Средние для оао «ржд» нормы продолжительности технического обслуживания и ремонта электровозов (распоряжение оао «ржд» № 3р от 17.01.2005 г.)

- •Средние для оао «ржд» нормы продолжительности технического обслуживания и ремонта тепловозов (распоряжение оао «ржд» № 3р от 17.01.2005 г.)

- •1.4. Назначение и характеристика ремонтных участков и отделений локомотивного депо 1.4.1. Типовой план основного локомотивного депо [10–12]

- •Площади участков и отделений мастерских локомотивных депо, м2

- •1.4.3. Участок текущего ремонта тр-3 (ср)

- •1.4.4. Участок текущего ремонта тр-2

- •1.4.5. Участок текущего ремонта тр-1 и технического обслуживания то-3

- •1.4.6. Участок технического обслуживания то-2

- •1.4.7. Мастерские основного локомотивного депо

- •1.4.8. Пример разработки перечня работ для дизель-агрегатного отделения

- •Пример разработки перечня работ при ремонте узлов и агрегатов тепловоза серии тэ10 согласно Руководству тэ10 ио–2004

- •1.4.9. Пример схемы технологических операций и перечня технологического оборудования дизель-агрегатного отделения

- •Перечень технологических операций и технологического оборудования в дизель-агрегатном отделении

- •2. Определение основных показателей работы ремонтного подразделения

- •2.1. Расчет годовой программы технического обслуживания, текущих и капитальных ремонтов локомотивов в депо [10–12]

- •2.2. Определение годовой производственной программы ремонтного подразделения

- •Результаты расчета годовой программы ремонта тепловозов в депо

- •2.3. Режим работы подразделения и фонды рабочего времени

- •Годовые фонды времени работы ремонтного подразделения, оборудования и рабочих на 2005 г.

- •2.4. Определение величины оборотного фонда агрегатов и узлов локомотивов

- •Примерные нормы для расчета оборотного фонда основных узлов и агрегатов тепловоза при текущем ремонте тр-3

- •2.5. Нормативы затрат рабочей силы на техническое обслуживание то-3 и текущий ремонт тягового подвижного состава

- •Нормативы затрат рабочее силы на техническое обслуживание то-3 и текущий ремонт тепловозов и дизель поездов, чел-ч

- •Нормативы трудоемкости Ччi на техническое обслуживание и текущие ремонты тепловозов по группам работ

- •Нормативные коэффициенты затрат рабочей силы на техническое обслуживание и текущий ремонт тепловозов и дизель-поездов, 210 чел-ч

- •2.6. Расчет потребного шт.Ата ремонтного подразделения локомотивного депо

- •2.6.1. Пример расчета шт.Ата ремонтного подразделения

- •Общий шт.Ат рабочих и служащих отделения

- •3. Организация производственного процесса на участкЕ ремонтноГо подразделениЯ

- •3.1 Основные принципы разработки графика производственного процесса

- •3.2. Анализ конструкции агрегата

- •Последовательность соединения узлов, деталей агрегата и способы их крепления

- •Сборочные единицы и детали втулки цилиндра 10д100

- •3.3. Анализ возможных неисправностей

- •Примерный анализ возможных неисправностей втулки цилиндра дизеля 10д100

- •3.4. Составление определителя работ производственного процесса

- •Вид технолого-нормировочной карты на слесарные работы

- •Укрупненный определитель работ ремонта экипажной части тепловоза в объеме тр-3

- •3.5. Разработка ленточного графика производственного процесса

- •3.6. Разработка сетевого графика производственного процесса

- •Укрупненный определитель работ ремонта экипажной части тепловоза для разработки сетевой модели

- •3.7. Методы расчета временных параметров сетевой модели

- •3.7.1. Основные положения

- •3.7.2. Аналитический способ

- •3.7.3. Графический способ (секторный метод)

- •Результаты расчета временных параметров сетевого графика графическим методом

- •3.7.4. Матричный (табличный) способ

- •Результаты расчета временных параметров сетевого графика

- •3.8. Разработка календарного плана производственного процесса

- •Определитель работ ремонта дизеля 10д100 в объёме текущего ремонта тр-3

- •3.9. Проектирование плана ремонтного подразделения

- •3.9.1. Основные требования при проектировании плана ремонтного подразделения

- •Условные обозначения элементов, применяемых на планах участков

- •Заключение

- •Приложение 1

- •Студент ____________________________________________________

- •Варианты исходных данных на разработку курсовой работы

- •Определение номера варианта ремонтного подразделения и узла тепловоза

- •Варианты ремонтных подразделений и ремонтируемых узлов тепловоза в объеме тр-3

- •Приложение 2

- •Участок тр-3 (стойловая часть)

- •Участок сборки и разборки дизеля

- •Колесно-токарное отделение

- •Отделение ремонта роликовых подшипников

- •Дизель-агрегатное отделение

- •Отделение ремонта топливной аппаратуры

- •Отделение ремонта секций холодильников

- •Отделение ремонта компрессоров

- •Автотормозное отделение

- •Электромашинное отделение

- •Пропиточно-сушильное отделение

- •Испытательная станция

- •Электроаппаратное отделение

- •Аккумуляторное отделение

- •Отделение ремонта электронной аппаратуры

- •Отделение ремонта кип и скоростемеров

- •Отделение ремонта алсн, устройств безопасности и поездной радиоаппаратуры

- •Реостатные испытания тепловозов

- •Приложение 3

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •Основы управления локомотивным предприятием

- •680021, Г. Хабаровск, ул. Серышева, 47.

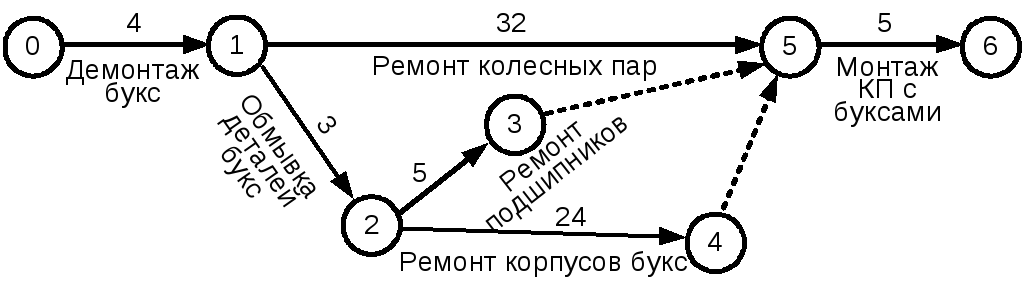

Укрупненный определитель работ ремонта экипажной части тепловоза для разработки сетевой модели

|

Код работы |

Наименование работ |

Трудоёмкость работы, чел-ч |

Продолжительность по норме, ч |

Число рабочих, чел |

Начало работы, ч |

Окончание работы, ч |

|

0-1 |

Демонтаж букс |

32 |

4 |

8 |

0 |

4 |

|

1-2 |

Обмывка деталей букс |

6 |

3 |

2 |

4 |

7 |

|

1-5 |

Ремонт колесных пар |

192 |

32 |

6 |

4 |

36 |

|

2-3 |

Ремонт подшипников |

10 |

5 |

2 |

7 |

12 |

|

2-4 |

Ремонт корпусов букс |

48 |

24 |

2 |

7 |

31 |

|

3-5 |

Простой |

0 |

0 |

0 |

12 |

36 |

|

4-5 |

Простой |

0 |

0 |

0 |

31 |

36 |

|

5-6 |

Монтаж колесных пар с буксами |

40 |

5 |

8 |

36 |

41 |

2. Строим исходный сетевой график без соблюдения масшт.аба во времени (рис. 3.8), проставляем на нем события, а затем заносим коды работ в табл. 3.6.

Рис. 3.8. Исходная сетевая модель

Используя данные табл. 3.6, строим сетевой график на временной сетке:

Рис. 3.9. Сетевой график в масшт.абе времени

3.7. Методы расчета временных параметров сетевой модели

3.7.1. Основные положения

Основным параметром любого процесса является время. Сетевой график определяет положение каждой отдельной работы по отношению к началу или окончанию всего комплекса работ. Это дает возможность оптимизировать график по времени, трудовым и материально-техническим ресурсам. Чем большими ресурсами располагает участок производства, тем меньше на нём продолжительность работы.

При расчете сетевого графика определяют следующие временные параметры:

– раннее и позднее начало и окончание работ;

– продолжительность критического пути;

– резервы времени для работ, не лежащих на критическом пути.

Наиболее распространенными способами расчёта временных параметров сетевых моделей являются: аналитический, графический и матричный (табличный).

3.7.2. Аналитический способ

Для расчетов используются следующие математические обозначения, часть из которых для наглядности приведена на рис. 3.10:

Рис. 3.10. Математические обозначения для аналитического способа

h, i, j, k – номера событий соответственно предшествующего, начального, конечного и последующего для работы(i-j);

(i-j)– работа, связывающая событиеiс событием j (код работы);

t(i-j)– продолжительность выполнения работы(i-j);

t(h-i)– продолжительность предшествующей работы(h-i);

t(j-k)– продолжительность последующей работы(j-k);

tкр– продолжительность критического пути;

tрн(i-j)– раннее начало работы(i-j);

tро(i-j)– раннее окончание работы(i-j);

tпн(i-j)– позднее начало работы(i-j);

tпо(i-j)– позднее окончание работы(i-j);

R(i-j)– полный резерв времени работы(i-j);

r(i-j) – свободный (частный) резерв времени работы(i-j).

Выполнение расчётов ведется по формулам для каждого события и работы. Ввиду большой трудоемкости и малой наглядности производится в основном с помощью ЭВМ.

Расчеты ведутся по следующим формулам.

Раннее начало работыtрн(i-j)равно наибольшей сумме раннего срока наступления предшествующего события и продолжительности связывающей их работы (максимальное значение из всех ранних окончаний предшествующих работ) и определяется по выражению

,(3.5)

,(3.5)

где i0– исходное событие сетевого графика.

Позднее начало работыtпн(i-j)определяет самый поздний срок, при котором общий установленный срок выполнения всего процесса не изменится, и определяется по формуле

tпн(i-j) = tпо(i-j) – t(i-j). (3.6)

Раннее окончание работыtро(i-j)характеризует самый ранний возможный срок окончания и определяется по формуле

tро(i-j) = tрн(i-j) + t(i-j). (3.7)

Позднее окончание работыtпо(i-j)определяется наименьшей разницей между поздним сроком наступления события и связывающей их работы и находится из выражения

,(3.8)

,(3.8)

где iп– завершающее событие сетевого графика.

Продолжительность критического пути равна

tкр = max ∑t(i-j) = max tро(j-h) = max tпо(j-h). (3.9)

Полный резерв времени определяется по формуле

R(i-j) = tпо(i-j) – tро(i-j). (3.10)

Полный резерв времени работы – это максимальное время, на которое можно изменить или отсрочить ее начало, чтобы продолжительность проходящего через нее наибольшего пути не превысила продолжительности критического пути.

Полный резерв времени является зависимой величиной, так как изменение его по одной работе может вызвать изменение резервов по другим работам.

Свободный (частный) резерв времени определяется по формуле

r(i-j) = tрн(i-j) – tро(i-j). (3.11)

Свободный (частный) резерв времени работы показывает наибольшее время, на которое можно увеличить продолжительность какой-либо работы или отсрочить ее начало, не изменяя ранних сроков начала последующих работ.

Свободный резерв времени является независимым, так как его использование не влияет на резервы времени и сроки выполнения последующих работ.