- •1.Тип кишечнополостные (Cnidaria). Морфология, гистологическое строение тела. Полип и медуза. Бесполое размножение и образование колоний. Классификация.

- •2. Подтип Жабродышащие. Характер сегментации и типы конечностей. Внутреннее строение. Разнообразие. Значение.

- •3. Общая морфологическая и биологическая характеристика рыб. Система надкласса. Экологические группы, представители и особенности строения.

- •4. Хрящевая ткань. Хрящевые клетки. Различные виды хрящевой ткани. Гистогенез хрящевой ткани. Регенерация. Возрастные изменения.

- •6. Общее свойства сердечной мышцы

- •7. Стационарное состояние, его сходство и различие с состоянием термодинамического равновесия. Основные свойства устойчивого и неустойчивого стационарного состояния.

- •8. Зеленые водоросли. Уровни и варианты морфологической организации. Циклы воспроизведения. Значение зеленых водорослей водных и наземных экосистем.

- •9. Строение растительной клетки. Отличительные признаки растительной, животной и грибной клеток.

- •10. Минеральные компоненты биологических систем их значение в процессах жизнедеятельности. Минеральное питание растений.

- •12. Соотношение понятий экосистема, биогеоценоз, биоценоз. Подходы и методы изучения экосистем.

- •13. Способы получения энергии прокариотами. Характеристика бактериального дыхании, брожения, фотосинтеза.

- •14. Особенности структурной организации и химического состава прокариот.

- •15. Устойчивость как приспособление растений к условиям существования. Ответная реакция организма на воздействие неблагоприятных факторов.

- •16. Опорно-двигательный аппарат человека, его строение и отделы. Кости, виды их соединений. Скелетные мышцы. Функциональное значение.

- •17. Царство грибов. Отличие грибов от растений и животных. Строение грибной клетки, способы размножения. Циклы воспроизведения у грибов.

- •18. Белки. Классификация, строение, функции.

- •19. Общая морфологическая и биологическая характеристика земноводных. Систематика класса. Представители. Основные экологические группы. Происхождение.

- •20. Рептилии. Характерные особенности строения и биологии. Систематика класса, представители и особенности их строения. Происхождение и эволюция пресмыкающихся.

- •23. Комбинативная изменчивость, ее значение в селекции и эволюции.

- •24. Миграция и формы миграции химических элементов в земной коре. Виды миграции.

- •25. Структурные части птк. Понятие геомасс и их классификация.

- •26. Водные ресурсы и водообеспеченность.

- •27 . Множественность стационарных состояний в биологических системах. Модели триггерного типа. Силовое и параметрическое переключение триггера. Гистерезисные явления

- •28. Кооперативные свойства макромолекул (на примере перехода спираль-клубок и связывания гемоглобином кислорода). Электронно-конформационные взаимодействия в молекуле гемоглобина при оксигенации

- •29. Сравнительная радиочувствительность биологических объектов. Радиочувствительность in vivo и in vitro. Кислородный эффект при лучевом поражении и механизмы его проявления

- •30. Современное понимание экологии. Экология как междисциплинарная область знаний. Объект и предмет экологии.

- •31. Фундаментальные свойства живых систем. Спектр организации живых систем. Принцип эмерджентности.

- •32. Экологическая политика обращения с отходами

- •33. Оплодотворение. Акросомная реакция. Кортикальная реакция. Моноспермия и полиспермия.

- •34. Рефлекс - как основной механизм взаимодействия организма с внешней средой. Классификация рефлексов.

- •35. Производные эктодермы. Развитие нервной системы и органов чувств. Индукционные процессы в развитии нервной системы и органов чувств.

- •36. Дробление

- •37. Анализаторы человека. Строение анализаторов (на выбор). Функциональное значение.

- •38. Система органов выделения человека. Строение и функциональное значение почки.

- •39. Естественный отбор как движущий фактор эволюции. Определение, предпосылки, основные формы, значение в эволюции.

- •40. Вид, его критерии, структура. Способы видообразования.

- •41. Работоспособность и ее периодика. Врабатывание, устойчивая работоспособность, утомление. Концепции утомления.

- •42. Социально-экологическое взаимодействие в системе «общество-природа». Ее субъекты и характеристика.

- •43. Экология и элементы среды обитания человека. Взаимоотношения человека с элементами среды. Производственный шум и его воздействие на организм работающих.

- •44. Динамические характеристики популяции: рождаемость, смертность. Основные типы кривых выживания и их распространенность среды различных групп организмов.

- •45. Вещество и энергия в экосистемах. Энергетика экосистем. Экосистема и 2-й закон термодинамики. Трофические уровни.

- •46. Основные формы филогенеза. Главные направления эволюции филогенетических групп. Специализация и регресс как частные случаи основных направлений филогенеза.

- •47. Классификация экологических факторов. Понятие об экологическом факторе. Взаимодействие факторов. Кривые толерантности. «Законы» закономерности системы организм-среда.

- •49. Экологические группы растений по отношению к свету и их адаптивные особенности. Характерные признаки светолюбивых и тенелюбивых растений. Свет как условие ориентации животных.

- •50. Цели, задачи и структура экологического менеджмента.

- •51. Экологическое право: понятие, цель, задачи, принципы, объект, предмет, методы эп, источники. Право и этика в медицине труда

- •52. Экологические правоотношени: объекты, субъекты, содержание, основания возникновения и прекращения

- •53. Фактор дисконтирования в оценке эффективности экономической деятельности

- •54. Социально-экономическая эффективность природоохранной деятельности

- •55. Экономическая оценка природных ресурсов

- •56. Нормирование качества окружающей природной среды. Анализ производственной среды, понятие пду и пдк, понятие о факторах риска

- •57. Концепция устойчивого развития биосферы. Конференции оон по окружающей среде и развитию. Концепция перехода России к устойчивому развитию и механизм его достижения.

- •58. Глобальные проблемы природопользования: демографический взрыв, сокращение площади лесов, разрушение природных экосистем, рост городов, растущие потребности в энергии, пищевых продуктах

- •59. Противоречия в системе Общество-природа. Современные экологические проблемы. Социальная сущность экологического кризиса.

- •60. Классификация и размещение природных ресурсов:

- •61. Пищевые ресурсы (продовольственная проблема, производство продовольствия в России, апк и его структура). Критерии безопасности сырья и пищевой продукции

- •62. Особенности биологии вирусов. Характеристика вирусной инфекции. Иммунодефицитные состояния. Спид.

- •64. Изменчивость как фактор эволюции. Фенотипическая изменчивость и ее составляющие. Классификация явлений изменчивости.

- •65.Жизненный цикл клетки. Стадии митоза, их продолжительность и характеристика. Судьба клеточных органелл в процессе деления клетки.

- •66. Геоэкологические аспекты урбанизации.

- •67.Антропогенное изменения климата и его последствия. Стратегии, связанные с изменением климата на планете. Особенности трудовой деятельности в различных климатических условиях.

- •68. Динамика сообществ во времени. Первичные и вторичные сукцессии. Изменения видового разнообразия в ходе сукцессии.

- •69. Задачи объяснения и прогнозирования в экологических исследованиях. Описание сложной системы: морфологическое, функциональное и информационное.

- •70. Эпителиальные ткани. Общая характеристика и классификации. Однослойный эпителий. Строение и функции. Гистогенез и регенерации эпителиальных тканей.

- •71. Распространение химических элементов в геосферах Земли. Классификация элементов по распространенности, закон Вернадского.

- •72. Статические характеристики популяции: общая численность, плотность, структура (возрастная, половая). Популяция в пространстве: случайное, агрегированное (пятнистое) и регулярное размещение особей.

- •73. Размножение растений. Типы размножения. Вегетативное размножение. Бесполое размножение спорами. Половое воспроизведение высших растений. Семенное размножение высших растений.

- •74. Аминокислоты. Их строение и классификация. Обмен аминокислот. Цикл мочевины и его биологическое значение.

- •75. Трофические и топические связи. Мутуализм. Комменсализм, нейтрализм, аменсализм, паразитизм и хищничество, конкуренция.

- •76. Строение ферментов. Номенклатура ферментов. Активный центр и его функциональные участки (каталитический и якорный). Простые и сложные ферменты.

- •77. Углеводы, их биологическая роль, классификация и номенклатура. Основные представители углеводов. Основные пути обмена углеводов. Гликолиз и глюконеогенез

- •Вопр 78. Понятие адаптации человека. Биологическое значение и критерии адаптации. Адаптация к условиям труда и производственной сферы.

- •Вопр 79. Понятие здоровья человека.

- •Вопр. 80. Пищеварительная система ч.

- •Вопр. 81. Тип круглые черви.

- •Вопр 82. Гаметофитная линия эволюции высших растении.

- •Вопр 83. Механизм выработки антител.

- •Вопр. 84. Аппарат гольджи. Общая характеристика, локализация, строение, функции.

- •Вопр 86. Вегетативная н.С.Ч. Особенности строения, классификация. Функциональное значение.

- •Вопр 87. Определение, предмет, методы системной экологии.

- •Вопр 88. Экологический контроль за состоянием о.С.

- •Вопр 89. Геоэкология как система наук об интеграции геосфер и общества.

- •Вопр 90.Общесистемные обобщения: системы, их классификация, иерархия, самоорганизация, свойства, функционирование и регулирование.

77. Углеводы, их биологическая роль, классификация и номенклатура. Основные представители углеводов. Основные пути обмена углеводов. Гликолиз и глюконеогенез

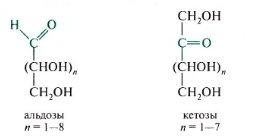

Общая характеристика углеводов. К классу углеводов относят органические соединения, содержащие альдегидную или кетонную группу и несколько спиртовых гидроксилов. Их элементарный состав выражается общей формулой СmН2nOn,. Из этого правила есть немногочисленные исключения, и хотя указанное определение не является абсолютно точным, оно позволяет наиболее просто характеризовать эту группу разнообразных органических соединений в целом. Углеводы служат материалом, при окислении которого выделяется энергия, необходимая для осуществления химических реакций. Такие углеводы рассматривают как резервные. Наряду с этим промежуточные продукты окисления углеводов используются для синтеза многих других органических соединений. Перечисленные функции углеводов (структурная, энергетическая и метаболическая) рассматривают как канонические. Кроме того, многие углеводы и углеводсодержащие биополимеры обладают уникальным строением и специфичностью. Так, групповые вещества крови, являющиеся гликопротеинами, где 80% молекулы представлены углеводами, за счет асимметрических центров, стереоизомеров, таутомеров и конформеров последних приобретают специфичность взаимодействия. Олигосахаридные фрагменты гликопротеинов и гликолипидов клеточных стенок выполняют рецепторные функции. В частности, при их посредстве с клетками связываются белковые токсины (например, холерный, ботулический, и др.), бактерии (кишечная палочка), вирусы (вирус гриппа) и т. п. Структуры олигосахаридных фрагментов иммуноглобулинов высоко воспроизводимы и умеренно консервативны, что обеспечивает специфические углеводно-белковые взаимодействия между доменами этих удивительно тонко организованных защитных белков. Часть ферментов обладают олигосахаридпыми фрагментами. Углеводы делят на две группы: простые и сложные. Простые не подвергаются гидролизу. Сложные углеводы при гидролизе распадаются с образованием простых углеводов.

Простые углеводы. Подавляющее большинство простых углеводов имеет состав СnП2nОn. Ввиду того что простые углеводы не гидролизуются, их называют моносахаридами.

Моносахариды — твердые вещества, легко растворимые в воде, плохо — в спирте и совсем нерастворимые в эфире. Водные растворы имеют нейтральную реакцию на лакмус. Большинство моносахаридов обладает сладким вкусом. В свободном виде в природе встречается преимущественно глюкоза. Она же является структурной единицей многих полисахаридов. Другие моносахариды в свободном состоянии встречаются редко и в основном известны как

компоненты олиго- и полисахаридов. Моносахариды могут существовать как в открытой (оксоформе), так и циклических формах. В растворе эти изомерные формы находятся в динамическом равновесии.

О ткрытые

формы:

Моносахариды (монозы) являются

гетерофункциональными соединениями.

В их молекулах одновременно содержатся

карбонильная (альдегидная или кетонная)

и несколько

ткрытые

формы:

Моносахариды (монозы) являются

гетерофункциональными соединениями.

В их молекулах одновременно содержатся

карбонильная (альдегидная или кетонная)

и несколько

гидроксильных фупп, т. е. моносахариды представляют собой полигидроксикарбонильные соединения — полигидроксиалъдегиды и полигидроксикетоны. Для них характерно наличие неразветвленной углеродной цепи.

Моносахариды классифицируют с учетом двух признаков:

• природы карбонильной группы;

• длины углеродной цепи.

Моносахариды, содержащие альдегидную группу, называются альдозами, кетонную группу (обычно в положении 2) — кетозами (суффикс -оза характерен для названий всех моносахаридов: глюкоза, галактоза, фруктоза).

Стереоизомерия. Молекулы моносахаридов содержат несколько центров хиральности, что служит причиной существования большого числа стерсоизомеров, соответствующих одной и той же структурной формуле. Например, в альдогексозе имеются четыре хиральных атома углерода и ей соответствуют 16 стереоизомеров. Кетогексозы содержат по сравнению с соответствующими альдозами на один хиральный атом углерода меньше, поэтому число стерсоизомеров (23) уменьшается до 8 (4 пары энантиомеров). Открытые (незамкнутые) формы моносахаридов изображают в виде проекционных формул Фишера Углеродная цепь в них записывается вертикатьно. У альдоз наверху помещают альдегидную группу, у кетоз — соседнюю с карбонильной первично-спиртовую группу. С этих групп начинают нумерацию цепи. К часто встречающимся алыюпентозам относятся D-рибоза, D-ксилоза, к кетонентозам — D-рибулоза и D-ксилулоза. Наиболее широко распространенными в природе являются альдогсксозы — D-глюкоза, D-галактоза, D-манноза, а кетогексозы часто бывают представлены D-фруктозой.

Относительная конфигурация моносахаридов определяется по конфигурационному стандарту — глицериновому альдегиду. С конфигурацией его хиралыюго центра сравнивается конфигурация наиболее удаленного от карбонильной группы («концевого») асимметрического атома углерода, имеющего наибольший номер.

При совпадении конфигурации этого атома углерода с конфигурацией D-глицеринового альдегида моносахарид в целом относят к D-ряду. И наоборот, при совпадении с конфигурацией L-глицеринового альдегида считают, что моносахарид принадлежит к L-ряду. Знак вращения плоскости поляризации света моносахаридам непосредственно нельзя связать с их принадлежностью к D- или L-рядам, он определяется экспериментально. Так, среди альдопентоз и альдогексоз п-стереохимического ряда имеются как лево-так и правовращающие соединения. Углеводы могут существоватьтак же в циклической форме. Таутомерия – явление перехода открытых форм в циклическую. В растворах установление равновесия между четырьмя цикли-

ческими таутомерами моносахаридов протекает через открытую форму — оксоформу. Взаимопревращение а- и Р-аномеров друг в друга через промежуточную оксоформу называется аномеризацией. Таким образом, в растворе D-глюкоза существует в виде пяти таутомеров: а- и p-аномеров пиранозных и фуранозных цикличе- ских форм и оксоформы.

Ф

ормулы

Хеуорса.

Для циклических форм моносахаридов

приняты перспективные формулы Хеуорса,

в которых циклы изображаются в виде

плоских многоугольников, лежащих

перпендикулярно плоскости рисунка.

Атом кислорода располагается в пиранозном

цикле в дальнем правом углу, в фуранозном

— за плоскостью цикла. Символы атомов

углерода в циклах не пишутся.

ормулы

Хеуорса.

Для циклических форм моносахаридов

приняты перспективные формулы Хеуорса,

в которых циклы изображаются в виде

плоских многоугольников, лежащих

перпендикулярно плоскости рисунка.

Атом кислорода располагается в пиранозном

цикле в дальнем правом углу, в фуранозном

— за плоскостью цикла. Символы атомов

углерода в циклах не пишутся.

Олигосахариды. В зависимости от количества остатков моносахаридов, входящих в молекулы олигосахаридов, последние делят па дисахариды, трисахариды и т. д. Наибольший интерес из олигосахаридов представляет группа дисахаридов—соединений, которые широко распространены в природе; многие из них имеют огромное практическое значение.

Сахароза представляет собой дисахарид типа глккозндо-гликозмда, составленный из остатков a-D-глюкопиранозы и β -D-фруктофуранозы. При гидролизе сахароза распадается на два моносахарида—a-D-глюкозу и β -D-фруктозу. Сахароза — один из самых распространенных в природе и практически наиболее важных дисахаридов. Она больше известна под названием тростникового или свекловичного сахара. Сахароза содержится также в соке многих других растений, но в сравнительно небольшой концентрации, высоко в соке клена, березы и пальмы.

Мальтоза относится к дисахаридам типа гликозндо-глкжоз и составлена из двух остатков a-D-глюкопиранозы, соединенных гликозидпой связью в положениях 1,4 Связь такого типа называют а-1,4-гликозидной связью. Мальтозу получают при гидролитическом расщеплении крахмала с помощью специфического фермента, которым очень богаты прорастающие зерна ячменя. Так как проросшие, а затем высушенные и измельченные семена ячменя называют солодом, а английское название солода—malt, то образующийся из крахмала при участии фермента солода дисахарид и получил наименование мальтозы.

Л актоза

является β-D-галактопиранозидо-4-D-глюкопиранозой,

содержится в молоке.

актоза

является β-D-галактопиранозидо-4-D-глюкопиранозой,

содержится в молоке.

Полисахариды. К полисахаридам относятся вещества, построенные из большого числа остатков моносахаридов или их производпых. Если полисахарид содержит остатки моносахарида одного вида, его называют гомополисахаридом. В том случае, когда полисахарид составлен из моносахаридов двух

видов или более, регулярно или нерегулярно чередующихся в молекуле, его относят к гетерополнсахаридам. К числу наиболее важных природных гомополисахаридов принадлежат

крахмал, гликоген (животный крахмал), клетчатка, декстран и хитин. Первые четыре полисахарида при гидролизе дают только D-глюкозу, последний—высвобождает производное D-ппокозы — N-ацетил-глюкозамин. Кроме того, известно много других гомополисахаридов. Так, полисахарид инулин при гидролизе дает только фруктозу, маннан—маннозу, галактан—галактозу, арабан—арабинозу и т. п. Названия этим полисахаридам даны по конечным продуктам их расщепления. К числу важнейших природных гетерополисахаридов относят гиалуроновую и хоидроитинсерную кислоты, гепарин, капсулярные полисахариды бактерий, агарозу, порфираны и каррагинаны красных водорослей, альгиновые кислоты бурых водорослей, структурные полисахариды простейших.

Биологическое значение полисахаридов разнообразно. Многие из них (крахмал, гликоген, инулин и др.) являются в растительных и животных организмах запасными питательными веществами. Некоторые полисахариды (например, хопдроитинссрпая кислота, капсулярные полисахариды и клетчатка) несут исключительно опорные и защитные функции. Ряд полисахаридов (маннаны, галактаны и др.) используется и как строительный, и как питательный материал. Тиалуроновая кислота, составляющая межклеточное вещество тканей животных, наряду со структурной функцией регулирует распределение жизненно необходимых веществ в тканях. Гепарин предотвращает свертывание крови в организме человека и животных. Во многих случаях полисахариды дают очень прочные комплексы с белками, образуя гликопротенны, выполняющие

в организме ряд ответственных функций. Крахмал — один из наиболее распространенных запасных полисахаридов растений. Он интенсивно накапливается в результате фотосинтеза и откладывается в семенах, клубнях и других частях растений. Глюкоза в составе крахмала находится в виде a-D-глюкопиранозы. Природный крахмал состоит из двух различных фракций, отличающихся по своему строению и свойствам. Примерно 20% крахмала составляет амилоза. Остальное приходится на вторую фракцию, получившую название амилопектина. Амилоза – линейного строения, амилопектин – разветвленного. Целлюлоза (клетчатка) растений имеет линейное строение, основной структурый элемент - β - D-глюкопираноза.

Обмен. Полисахариды и олигосахариды распадаются на простые соединения посредством реакций двух типов: 1. Реакции гидролиза (катализируют ферменты гидролазы) 2. Реакции фосфоролиза (катализируют ферменты фосфорилазы). Гидролазы – экзоферменты, которые катализируют гидролиз полисахаридов вне клеток или вне организма. В природе найдено несколько амилаз: a-амилаза (расщепляет a-1→4 связи в середине молекулы п/сах, образуя декстрины), ß-амилаза (отщепляет дисахариды мальтозы), мальтаза (расщепляет мальтозу), Υ-амилаза (последовательно отщепляет остатки глюкозы от невосстанавливающего конца молекулы крахмала), амило-1,6-глюкозидаза (расщепляет места разветвлений п/сах).

Другой путь распада полисахаридов и олигосахаридов — фосфоролиз. Фосфорилазы переводят полисахариды (гликоген) из запасной формы в метаболически активную форму. При действии фосфорилаз происходит разрыв гликозидной связи и перенос остатков глюкозы на молекулу фосфорной кислоты. В присутствии фосфорилазы гликоген распадается с образованием фосфорного эфира глюкозы (глюкозо-1-фосфата) без предварительного расщепления на более крупные обломки молекулы полисахарида. При этом образуется активированная форма глюкозы, энергетически богатая связь. При действии фосфорилаз происходит разрыв гликозидной связи и перенос остатков глюкозы на молекулу фосфорной кислоты.

В общей форме эту реакцию можно представить в виде:

(C6H10O5)n + H3PO4 –> (C6H10O5)n–1 + Глюкозо-1-фосфат

О бразовавшийся

в результате фосфоролитического распада

гликогена глюкозо-1-фосфат превращается

в глюкозо-6-фосфат под действием

фосфоглюкомутазы.

бразовавшийся

в результате фосфоролитического распада

гликогена глюкозо-1-фосфат превращается

в глюкозо-6-фосфат под действием

фосфоглюкомутазы.

Гликолиз - это последовательность реакций, приводящих к превращению глюкозы в пировиноградную кислоту (ПВК, пируват) с одновременным образованием ATФ.

П

ервая

стадия:

ервая

стадия:

В дальнейший обмен вступает только 3-ФГА. В это соединение превращается и фосфодиоксиацетон, поэтому дальнейшим превращениям подвергаются 2 молекулы 3-ФГА. Образованием 3-ФГА (глицеральдегид-3-фосфата) как бы завершается первая стадия гликолиза.

Вторая стадия – наиболее сложная и важная. Она включает окислительно-восстановительную реакцию, сопряженную с субстратным фосфорилированием, в процессе которого образуется АТФ. Далее 3-ФГА в присутствии глицеральдегидфосфатдегидрогеназы, кофермента НАД и неорганического фосфата окисляется с образованием 1,3-дифосфоглицериновой кислоты (1,3-диФГК) и восстановленной формы НАД (НАДН). Далее 1,3-дифосфоглицериновая кислота превращается в 3-фосфоглицериновую кислоту, при этом образуется АТФ (процесс субстратного фосфорилирования). 3-ФГК в результате внутримолекулярного перемещения фосфатной группы (фермент – фосфоглицеромутаза) изомеризуется в 2-ФГК, который при участии енолазы теряет воду и превращается в енольную форму фосфопироградной кислоты (ФПК) – высокоэнергетического соединения. Далее образуется ПВК (пировиноградная кислота). В этой реакции также осуществляется субстратное фосфорилирование и образуется АТФ.

АТФ синтезируется при окислении 3-ФГА до 3-ФГК, протекающем через образование 1,3-диФГК, и при превращении 2-ФГК в фосфоенолпируват. Поскольку 2 молекулы АТФ потребляются в ходе первой стадии гликолиза в реакциях фосфорилирования, то общий итог гликолиза заключается в синтезе двух молекул АТФ. Нужно учесть и образование 2 НАДН+Н+

Г люконеогенез

(синтез «нового» сахара) – синтез глюкозы

из неуглеводных предшественников:

молочная и пировиноградная кислоты,

большинство аминокислот (гликогенные),

глицерол, промежуточные продукты цикла

трикарбоновых кислот. Глюконеогенез у

позвоночных наиболее интенсивно

протекает в клетках печени и почек (в

корковом веществе). Потребление алкоголя

резко тормозит глюконеогенез в печени,

вследствие чего понижается содержание

глюкозы в крови, возникает гипогликемия,

которая неблагоприятно сказывается на

функции мозга. Синтез полисахаридов

(глюканов) осуществляется путем переноса

моносахаридных остатков на

невосстанавливающий конец растущей

цепи полисахарида (реакции

трансгликозилирования) от соответствующих

субстратов: фосфорных эфиров моносахаридов,

уридиндифосфатсахаров и олигосахаридов.

Реакции трансгликозилирования ускоряются

ферментами - гликозилтрансферазами.

Для осуществления реакций

трансгликозилирования необходима

«затравка», т. е. наличие в реакционной

среде небольшого количества молекул

полисахарида, которые как бы предопределяют

тип связи, возникающий в процессе

синтеза.

люконеогенез

(синтез «нового» сахара) – синтез глюкозы

из неуглеводных предшественников:

молочная и пировиноградная кислоты,

большинство аминокислот (гликогенные),

глицерол, промежуточные продукты цикла

трикарбоновых кислот. Глюконеогенез у

позвоночных наиболее интенсивно

протекает в клетках печени и почек (в

корковом веществе). Потребление алкоголя

резко тормозит глюконеогенез в печени,

вследствие чего понижается содержание

глюкозы в крови, возникает гипогликемия,

которая неблагоприятно сказывается на

функции мозга. Синтез полисахаридов

(глюканов) осуществляется путем переноса

моносахаридных остатков на

невосстанавливающий конец растущей

цепи полисахарида (реакции

трансгликозилирования) от соответствующих

субстратов: фосфорных эфиров моносахаридов,

уридиндифосфатсахаров и олигосахаридов.

Реакции трансгликозилирования ускоряются

ферментами - гликозилтрансферазами.

Для осуществления реакций

трансгликозилирования необходима

«затравка», т. е. наличие в реакционной

среде небольшого количества молекул

полисахарида, которые как бы предопределяют

тип связи, возникающий в процессе

синтеза.