- •Министерство образования и науки украины

- •1.1.1. Крупномасштабные топографические съемки ……………...21

- •1.2.6.Проектирование площадки с соблюдением баланса

- •1.5.2.Классификация деформаций оснований зданий и

- •1.5.4.Геодезические знаки, используемые для измерений

- •1.5.6.Линейно-угловые построения для наблюдения за

- •2.1.5. Разбивка примыканий и пересечений автомобильных

- •2.1.8. Геодезические работы при гидротехнических

- •3.7.2.Расчет ошибок отдельных видов геодезических работ на

- •3.16.4.Определение правильности положения колец в плане

- •Введение предмет и задачи курса «инженерная геодезия»

- •Литература

- •1. Промышленное и гражданское строительство

- •1.1.Инженерные изыскания

- •1.1.1. Крупномасштабные топографические съемки

- •1.1.1.1.Номенклатура планов

- •1.1.1.2.Съемочная геодезическая сеть

- •1.1.1.3.Составление проекта теодолитных ходов

- •1.1.2.Городская полигонометрия и инженерно- геодезические сети

- •1.1.2.1.Общая характеристика сетей

- •1.1.2.2.Полигонометрические знаки

- •1.1.2.3.Передача координат на полигонометрические знаки

- •1.1.2.4.Измерение углов и длин при отсутствии видимости между точками

- •1.1.2.5. Метод редукции при линейных измерениях

- •1.1.3. Геодезические разбивочные опорные сети

- •1.1.4. Геодезическая строительная сетка

- •1.1.4.1. Назначение строительной сетки и ее точность

- •1.1.4.2. Проектирование строительной сетки

- •1.1.4.3. Способы детальной разбивки строительной сетки

- •1.1.4.3.1. Осевой способ

- •1.1.4.3.2. Способ редуцирования

- •1.1.4.4. Методы определения координат пунктов строительной сетки

- •1.1.4.5.Оценка точности построения строительной сетки

- •1.1.4.6. Контрольные измерения строительной сетки

- •1.1.4.7. Перевычисление координат

- •1.1.4.8. Определение высот пунктов строительной сетки

- •1.1.4.9. Методы построения сетей второго порядка

- •1.1.4.9.1.Полигонометрия

- •1.1.4.9.2. Метод четырехугольников без диагоналей

- •1.1.4.9.3. Микротриангуляция

- •1.1.4.9.4. Метод геодезических засечек

- •1.1.4.9.5. Микротрилатерация

- •1.1.4.9.6.Метод линейных геодезических засечек

- •1.2. Инженерно- геодезическое проектирование

- •1.2.1.Общие сведения о проектировании

- •1.2.2. Геодезическая подготовка для разбивки зданий способом перпендикуляров

- •1.2.3. Вынос на местность красных линий по заданным промерам от осей проезда

- •1.2.4. Вертикальная планировка площадки строительства методом проектных горизонталей

- •1.2.5.Составление проекта вертикальной планировки

- •1.2.6. Проектирование площадки с соблюдением баланса земляных работ

- •1.2.7. Подсчет объемов земляных работ

- •1.2.8. Проектирование наклонной плоскости без соблюдения баланса земляных работ

- •1.2.9. Условные обозначения, используемые при составлении проекта вертикальной планировки

- •1.3.1. Общие сведения о разбивочных работах

- •1.3.2. Способы разбивочных работ

- •1.3.3. Влияние исходных данных на точность плановой разбивки точек сооружений

- •1.3.4. Элементы разбивочных работ

- •1.3.5. Технология разбивочных работ

- •1.3.5.3.1. Общие сведения

- •1.3.5.3.2. Разбивка основных осей и их закрепление

- •1.3.5.3.3. Детальные геодезические разбивочные работы

- •1.2. Инженерно- геодезическое проектирование

- •1.2.1.Общие сведения о проектировании

- •1.2.2. Геодезическая подготовка для разбивки зданий способом перпендикуляров

- •1.2.3. Вынос на местность красных линий по заданным промерам от осей проезда

- •1.2.4. Вертикальная планировка площадки строительства методом проектных горизонталей

- •1.2.5.Составление проекта вертикальной планировки

- •1.2.6. Проектирование площадки с соблюдением баланса земляных работ

- •1.2.7. Подсчет объемов земляных работ

- •1.2.8. Проектирование наклонной плоскости без соблюдения баланса земляных работ

- •1.2.9. Условные обозначения, используемые при составлении проекта вертикальной планировки

- •1.3.1. Общие сведения о разбивочных работах

- •1.3.2. Способы разбивочных работ

- •1.3.3. Влияние исходных данных на точность плановой разбивки точек сооружений

- •1.3.4. Элементы разбивочных работ

- •1.3.5. Технология разбивочных работ

- •1.3.5.3.1. Общие сведения

- •1.3.5.3.2. Разбивка основных осей и их закрепление

- •1.3.5.3.3. Детальные геодезические разбивочные работы

- •1.4.1. Подземные коммуникации

- •1.4.2. Геодезические работы на нулевом цикле

- •1.4.2.1.1. Общие сведения

- •1.4.2.1.2. Возведение монолитных фундаментов

- •1.4.2.1.3. Устройство сборных железобетонных фундаментов

- •1.4.2.1.4. Свайные фундаменты

- •1.4.2.1.5. Фундаменты под колонны

- •1.4.2.1.6. Исполнительная съемка фундаментов

- •1.4.3. Геодезические работы при возведении наземной части зданий

- •А) Плановая разбивочная сеть на исходном горизонте

- •1.4.3.5.1. Контроль геометрических параметров сборных конструкций

- •Выверка конструкций

- •1.4.3.5.2. Монтаж и выверка колонн, исполнительная съемка колонн

- •Исполнительная съемка колонн

- •1.4.3.5.3. Монтаж и выверка панелей, исполнительная съемка панелей

- •1.4.3.5.4. Сборные железобетонные многоэтажные здания

- •Создание плановых сетей

- •Создание каркасных опорных и разбивочных сетей

- •1.4.3.5.5. Крупнопанельные и крупноблочные здания

- •Поэтажная геодезическая основа сборных высотных зданий

- •1.4.3.5.6. Каркасно-панельные здания

- •Технологическая увязка монтажных геодезических работ на этажах

- •1.4.4. Геодезические работы при монтаже оборудования

- •1.4.4.2. Выверка прямолинейности

- •1.4.4.3. Выверка соосности

- •1.4.4.4. Выверка горизонтальности

- •1.4.4.5. Выверка вертикальности

- •1.4.4.6. Выверка наклона

- •Установка

- •Геодезический контроль монтажа, съемка и рихтовка подкрановых путей

- •1.5.3. Основные причины деформаций

- •Осадочные марки

- •1.5.6.Линейно-угловые построения для наблюдения за деформациями

- •1.5.6.1. Виды специальных сетей и особенности их построения

- •1.5.6.2.3.Схемы створных измерений

- •1.5.7.Автоматизация наблюдений за деформациями зданий и сооружений

- •1.5.8.Особенности наблюдений за деформациями высотных зданий и сооружений

- •2. Линейные и гидротехнические объекты

- •2.1.1. Полевое трассирование

- •2.1.1.9. Разбивка поперечных профилей (строительных поперечников)

- •2.1.1. Геодезическое обеспечение проектирования и строительства автомобильных и железных дорог

- •2.1.3. Виражи на автомобильных дорогах

- •2.1.4. Серпантины

- •2.1.5. Разбивка примыканий и пересечений автомобильных дорог

- •2.1.6. Железные дороги

- •Строение земляного полотна железной дороги

- •2.1.7. Съемка железнодорожных путей

- •А) Способ эвольвентных разностей

- •2.1.8. Геодезические работы при гидротехнических изысканиях

- •Известно, что в нивелировании

- •После подстановки формулы (а) в (12) получим рабочую формулу

- •2.1.9. Топографо-геодезические работы на водохранилищах

- •В) Стереофотограмметрический метод

- •3.Подземные сооружения

- •3.1. Назначение и способы возведения подземных сооружений

- •3.2. Понятие о габарите и форме поперечных сечений

- •3.3. Назначение геодезических работ при проектировании и строительстве туннелей

- •4. Способы проектирования трассы тоннеля

- •Геометрический способ

- •Аналитический способ

- •3.4.1. Основные элементы трассы в плане и профиле

- •1) Расчет координат пикетов через центральные углы

- •2) Вычисление координат по стягивающим хордам

- •3.8.Расчет необходимой точности измерений

- •3.8.1.Туннельная триангуляция

- •3.8.3. Точность ориентирования подземной основы

- •3.8.4. Точность подземной полигонометрии

- •3.8.5. Точность высотного обоснования

- •3.9.1.2. Способ створа двух отвесов

- •3.9.1.4. Способ шкалового примыкания к отвесам

- •3.9.1.5. Способ оптического клина

- •3.9.1.6. Способ поляризации светового потока

- •3.9.1.7.Автоколлимационный способ

- •3.9.1.8. Гироскопическое ориентирование

- •3.9.1.10. Ориентирование способом соединительного треугольника

- •3.9.1.10.1. Геометрическая схема ориентирования

- •3.9.1.10.2.Оптимальная форма соединительного треугольника

- •3.9.1.10.5. Косвенный способ примыкания к отвесам в подземной выработке

- •3.9.1.10.6.Уравнивание соединительного треугольника

- •3.11. Геометрическое нивелирование в подземных выработках

- •3.13. Закрепление знаков подземной полигонометрии

- •3.13. Измерения в подземной полигонометрии .

- •2) Измерения углов

- •3.14. Измерения в подземной полигонометрии

- •2) Измерения углов

- •3.15. Вынесение оси трассы в натуру

- •3.16.3. Определение опережения и укладка колец на кривых

- •3.16.4.Определение правильности положения колец в плане и в профиле

- •3.17.Геодезические работы при укладке железнодорожных путей в тоннеле

1.5.7.Автоматизация наблюдений за деформациями зданий и сооружений

Необходимо отметить следующие условия, ограничивающие применение общепринятых в практике геодезических методов и приборов:

высокие требования к точности деформационных измерений,

ограниченное время на их производство,

необходимость быстрого получения окончательных результатов,

стесненные условия работы.

Это обусловливают применение средств частичной или полной автоматизации.

Автоматизация измерений позволяет проводить их дистанционно, оперативно, непрерывно; централизовать поступающую информацию; эффективно использовать ЭВМ и т.д. В отдельных случаях из-за ряда причин (радиоактивное излучение, токсичность среды, температурный режим, механические помехи и т.д.) измерения возможны лишь с помощью автоматизированных средств.

Основой автоматического контроля деформаций отдельных элементов и всего сооружения в целом являются различного рода датчики, преобразующие механические перемещения в электрические сигналы, а также аппаратура для сбора , обработки и хранения информации, поступающей от датчиков. Первичные преобразователи - датчики должны удовлетворять следующим требованиям:

1) сокращение до минимума сроков измерений с тем, чтобы полученные данные могли быть с достаточным приближением отнесены к единым физическим условиям , имеющим место на данный момент;

2) обеспечение возможности передачи полезного сигнала, выдаваемого датчиком, на требуемое расстояние к коммутатору без существенных потерь (дистанционные измерения);

3) обеспечение необходимой точности измерения;

4) сохранение стабильности параметров датчиков во времени.

Применяемые в геодезической практике датчики можно разделить на четыре группы:

-датчики измерения наклонов;

-датчики, определяющие изменение уровня жидкости в сообщающихся сосудах;

-датчики, определяющие изменение длины;

-датчики, используемые в створных измерениях.

1.5.8.Особенности наблюдений за деформациями высотных зданий и сооружений

Возводимые высотные здания и сооружения различаются по значению и конструкции. С точки зрения организации наблюдений за деформациями наибольший интерес представляют их конструктивные особенности.

По конструктивным признакам различают высотные сооружения ступенчатого, коробчатого и башенного типа. К первым относятся высотные здания МГУ, на Лермонтовской площади и др., построенные в Москве в пятидесятых годах. Вторые - это современные высотные здания, например, здание СЭВ, гостиница "Националь" и др. В числе третьих - телевизионные башни, дымовые трубы, градирни ТЭЦ, радиорелейные мачты и т. д.

Почти для всех высотных сооружений за счет значительной высоты характерно сосредоточение огромной нагрузки (иногда в несколько десятков тысяч тонн) на сравнительно небольшой площади. Отсюда большая нагрузка на фундамент и основание, вызывающая осадку сооружения. Неравномерность осадки приводит к нарушению вертикальности (крену), прогибам отдельных элементов сооружения и трещинам. Эти деформации, присущие всем типам высотных сооружений, возрастают с ростом нагрузки в строительный период и постепенно, по мере уплотнения грунтов, стабилизируются в период эксплуатации.

Сооружения же башенного и частично ступенчатого типа под воздействием температурных факторов и переменной ветровой нагрузки еще и изгибаются, совершая колебательные движения. Деформации этого вида принято называть динамическими.

Наблюдения за осадками производят в основном методом высокоточного геометрического нивелирования по осадочным маркам, закрепленным непосредственно на исследуемой части сооружений. Осадочные марки размещают на фундаменте или на стенах сооружения по обе стороны осадочных швов и линий, разграничивающих разные нагрузки на основание, по осям симметрии сооружения, в местах сопряжения продольных и поперечных стен и в других местах. Проект размещения марок увязывают с конструкцией сооружения и с геологическими данными о грунтах основания. Кроме того, расположение марок должно обеспечивать их длительную сохранность и удобный подход с инструментом при измерениях. Опыт показал, что осадка высотных сооружений вызывает осадку и соседних зданий. Для определения зоны деформаций часть марок размещают на стенах соседних зданий. Если же высотное сооружение строится на отдельной площадке, то зона распространения деформаций определяется нивелированием располагаемых вблизи него грунтовых реперов.

Исходными служат один или несколько кустов фундаментальных реперов, закрепляемых вне зоны распространения деформаций. Каждый куст содержит не менее трех реперов.

Требуемая точность измерения осадок, зависящая от целей исследований, задается проектировщиками. Для большинства практических случаев средняя квадратическая ошибка определения осадки характеризуется величиной в 1 мм.

Для измерения осадок применяют также переносные и стационарные гидростатические системы. В этом случае абсолютные величины осадок определяются путем периодической привязки нескольких точек гидростатической системы к исходным фундаментальным реперам.

Для определения осадки верхней части сооружения могут быть применены метод тригонометрического нивелирования или метод непосредственного измерения высот контрольных точек над опорными с помощью рулетки большой длины.

По результатам измерений, выполненных не менее чем в двух циклах, вычисляются абсолютная величина и скорость осадки каждой марки, средняя осадка для всего сооружения, крены и прогибы его отдельных частей.

Крен верхней части сооружений 6ашенного типа может быть определен различными способами, наиболее распространенными из которых являются: способ координат, способ углов, трех створных наблюдений и вертикального проектирования. Общим для этих способов является необходимость заложения двух или нескольких опорных точек, расположенных от сооружения на расстоянии не менее двух-трех его высот. В первых двух способах с помощью теодолита измеряются горизонтальные углы на хорошо заметные или специально закрепленные на верху сооружения контрольные точки. Во вторых двух способах при двух положениях круга теодолита проектируют контрольные точки на некоторую плоскость в низу сооружения (цоколь, рейку).

Перспективным является фотограмметрический способ определения крена.

При ограниченных подходах к сооружению могут быть применены способы, предложенные В. Я. Раинкиным и А. М. Зеленским.

Сущность способа В. Я. Раинкина состоит в том, что с одного опорного пункта измеряются горизонтальные и вертикальные углы на марки, закрепленные на различной высоте сооружения. Опорный пункт закладывается на минимальном по возможности расстоянии от сооружения с тем, чтобы для увеличения точности измерений углы наклона направлений были как можно больше. По соответствующим формулам вычисляются координаты контрольных марок, а по разностям координат, определенным в двух циклах измерений, - величины смещения марок, характеризующие крен.

В способе А.М. Зеленского крен определяется путем периодического измерения малых зенитных расстояний с двух диаметрально противоположных станций при постоянном расстоянии от теодолита до сооружения. Последнее обеспечивается применением трегера с опорным штырем и закреплением на сооружении марок-упоров. Точность определения крена зависит от высоты сооружения и для всех способов в среднем характеризуется величиной порядка 10".

Для сооружений ступенчатого типа понятие о крене является достаточно условным. В этом случае определяют величину крена каждой отдельной грани сооружения путем координирования контрольных марок, закрепленных по углам граней, с точек полигонометрического хода.

Для определения крена применяют также специальные клинометры, микрокренометры и электротензометры, устанавливаемые на исследуемой части сооружения.

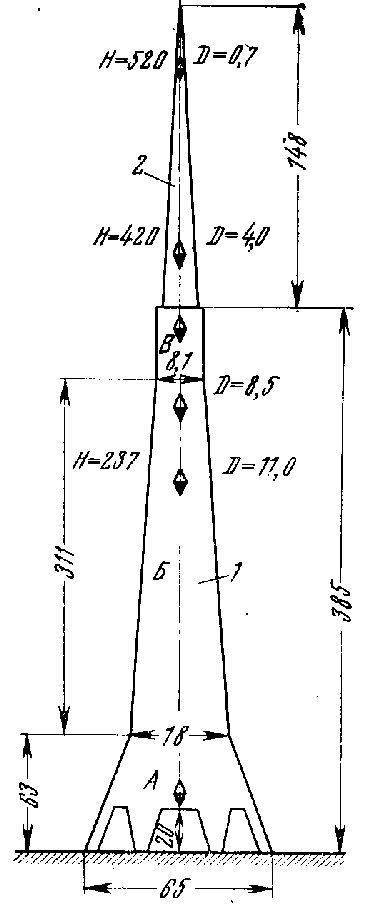

Изучение деформаций динамического характера рассмотрим на примере Останкинской телевизионной башни высотой 533 м. Башня состоит из железобетонного ствола 1 и стальной антенны 2 (рис. 166). Ствол, состоящий, из нижнего опорного конуса А, конусообразной средней части Б и цилиндрической верхней части В, имеет 10 опор, через которые нагрузка передается на фундамент. Антенна имеет телескопический контур и состоит из отдельных цилиндрических труб переменного диаметра. Масса башни 55 тыс. т.

Рисунок 166 – Останкинская телевизионная башня

Под действием ветровой нагрузки происходит отклонение (изгиб) башни от вертикали по кривой, близкой к квадратной параболе. Поскольку направление и сила ветра постоянно меняются, то башня колеблется с некоторой амплитудой и частотой, зависящей от высоты определяемой точки и скорости ветра.

Вследствие воздействия прямых солнечных лучей или рассеянной солнечной радиации происходит неравномерный нагрев башни. Возникает разность температур нагретой и не нагретой сторон, что ведет к изгибу ствола башни в сторону, противоположную нагреву. Температура ствола башни и, как следствие, величина изгиба зависят от азимута и высоты Солнца.

Таким образом, задача геодезических наблюдений практически сводится к определению амплитуды колебаний башни относительно вертикали для точек, расположенных на различной высоте, и выявлению зависимости этих колебаний от внешних условий.

Наблюдения на OCTАHKИHCKOЙ башне были организованы следующим образом. С двух опорных пунктов, закрепленных на взаимно перпендикулярных осях на расстоянии 300 м и б00 м от центра башни, одновременно измерялись горизонтальные углы на марки, установленные на высотах 20, 237, 300, 385, 420 и 520 м (см. рис. 1). Марка на высоте 20 м считалась исходной. Измерения велись теодолитом. Theo-010 с накладным уровнем при двух положениях круга. В измеренные направления вводились поправки за наклон оси вращения инструмента и за асимметрию положения марок относительно геометрической оси сооружения, По данным угловых измерений вычислялись линейные смещения по каждой оси и полная величина смещения для всех наблюденных высот.

Точность наблюдений зависит в основном от ошибки наведения на колеблющиеся цели. По этому поводу были выполнены специальные исследования, результаты которых позволяют считать, что средняя квадратическая ошибка определения смещения составляет 15 мм.

Схема измерений была одинаковой как для изучения влияния ветра, так и для теплового воздействия. Менялись лишь погодные условия и программа измерений во времени.

Полученные результаты имеют большой практический и научный интерес и свидетельствуют о том, что для имевших место в течение ряда лет внешних условий максимальные отклонения оси башни от вертикали на высоте 530 м находятся в пределах 2,5 м.

В настоящее время процесс наблюдений за колебаниями Останкинской телебашни автоматизирован с помощью специальной оптико-электронной системы.