- •Министерство образования и науки украины

- •1.1.1. Крупномасштабные топографические съемки ……………...21

- •1.2.6.Проектирование площадки с соблюдением баланса

- •1.5.2.Классификация деформаций оснований зданий и

- •1.5.4.Геодезические знаки, используемые для измерений

- •1.5.6.Линейно-угловые построения для наблюдения за

- •2.1.5. Разбивка примыканий и пересечений автомобильных

- •2.1.8. Геодезические работы при гидротехнических

- •3.7.2.Расчет ошибок отдельных видов геодезических работ на

- •3.16.4.Определение правильности положения колец в плане

- •Введение предмет и задачи курса «инженерная геодезия»

- •Литература

- •1. Промышленное и гражданское строительство

- •1.1.Инженерные изыскания

- •1.1.1. Крупномасштабные топографические съемки

- •1.1.1.1.Номенклатура планов

- •1.1.1.2.Съемочная геодезическая сеть

- •1.1.1.3.Составление проекта теодолитных ходов

- •1.1.2.Городская полигонометрия и инженерно- геодезические сети

- •1.1.2.1.Общая характеристика сетей

- •1.1.2.2.Полигонометрические знаки

- •1.1.2.3.Передача координат на полигонометрические знаки

- •1.1.2.4.Измерение углов и длин при отсутствии видимости между точками

- •1.1.2.5. Метод редукции при линейных измерениях

- •1.1.3. Геодезические разбивочные опорные сети

- •1.1.4. Геодезическая строительная сетка

- •1.1.4.1. Назначение строительной сетки и ее точность

- •1.1.4.2. Проектирование строительной сетки

- •1.1.4.3. Способы детальной разбивки строительной сетки

- •1.1.4.3.1. Осевой способ

- •1.1.4.3.2. Способ редуцирования

- •1.1.4.4. Методы определения координат пунктов строительной сетки

- •1.1.4.5.Оценка точности построения строительной сетки

- •1.1.4.6. Контрольные измерения строительной сетки

- •1.1.4.7. Перевычисление координат

- •1.1.4.8. Определение высот пунктов строительной сетки

- •1.1.4.9. Методы построения сетей второго порядка

- •1.1.4.9.1.Полигонометрия

- •1.1.4.9.2. Метод четырехугольников без диагоналей

- •1.1.4.9.3. Микротриангуляция

- •1.1.4.9.4. Метод геодезических засечек

- •1.1.4.9.5. Микротрилатерация

- •1.1.4.9.6.Метод линейных геодезических засечек

- •1.2. Инженерно- геодезическое проектирование

- •1.2.1.Общие сведения о проектировании

- •1.2.2. Геодезическая подготовка для разбивки зданий способом перпендикуляров

- •1.2.3. Вынос на местность красных линий по заданным промерам от осей проезда

- •1.2.4. Вертикальная планировка площадки строительства методом проектных горизонталей

- •1.2.5.Составление проекта вертикальной планировки

- •1.2.6. Проектирование площадки с соблюдением баланса земляных работ

- •1.2.7. Подсчет объемов земляных работ

- •1.2.8. Проектирование наклонной плоскости без соблюдения баланса земляных работ

- •1.2.9. Условные обозначения, используемые при составлении проекта вертикальной планировки

- •1.3.1. Общие сведения о разбивочных работах

- •1.3.2. Способы разбивочных работ

- •1.3.3. Влияние исходных данных на точность плановой разбивки точек сооружений

- •1.3.4. Элементы разбивочных работ

- •1.3.5. Технология разбивочных работ

- •1.3.5.3.1. Общие сведения

- •1.3.5.3.2. Разбивка основных осей и их закрепление

- •1.3.5.3.3. Детальные геодезические разбивочные работы

- •1.2. Инженерно- геодезическое проектирование

- •1.2.1.Общие сведения о проектировании

- •1.2.2. Геодезическая подготовка для разбивки зданий способом перпендикуляров

- •1.2.3. Вынос на местность красных линий по заданным промерам от осей проезда

- •1.2.4. Вертикальная планировка площадки строительства методом проектных горизонталей

- •1.2.5.Составление проекта вертикальной планировки

- •1.2.6. Проектирование площадки с соблюдением баланса земляных работ

- •1.2.7. Подсчет объемов земляных работ

- •1.2.8. Проектирование наклонной плоскости без соблюдения баланса земляных работ

- •1.2.9. Условные обозначения, используемые при составлении проекта вертикальной планировки

- •1.3.1. Общие сведения о разбивочных работах

- •1.3.2. Способы разбивочных работ

- •1.3.3. Влияние исходных данных на точность плановой разбивки точек сооружений

- •1.3.4. Элементы разбивочных работ

- •1.3.5. Технология разбивочных работ

- •1.3.5.3.1. Общие сведения

- •1.3.5.3.2. Разбивка основных осей и их закрепление

- •1.3.5.3.3. Детальные геодезические разбивочные работы

- •1.4.1. Подземные коммуникации

- •1.4.2. Геодезические работы на нулевом цикле

- •1.4.2.1.1. Общие сведения

- •1.4.2.1.2. Возведение монолитных фундаментов

- •1.4.2.1.3. Устройство сборных железобетонных фундаментов

- •1.4.2.1.4. Свайные фундаменты

- •1.4.2.1.5. Фундаменты под колонны

- •1.4.2.1.6. Исполнительная съемка фундаментов

- •1.4.3. Геодезические работы при возведении наземной части зданий

- •А) Плановая разбивочная сеть на исходном горизонте

- •1.4.3.5.1. Контроль геометрических параметров сборных конструкций

- •Выверка конструкций

- •1.4.3.5.2. Монтаж и выверка колонн, исполнительная съемка колонн

- •Исполнительная съемка колонн

- •1.4.3.5.3. Монтаж и выверка панелей, исполнительная съемка панелей

- •1.4.3.5.4. Сборные железобетонные многоэтажные здания

- •Создание плановых сетей

- •Создание каркасных опорных и разбивочных сетей

- •1.4.3.5.5. Крупнопанельные и крупноблочные здания

- •Поэтажная геодезическая основа сборных высотных зданий

- •1.4.3.5.6. Каркасно-панельные здания

- •Технологическая увязка монтажных геодезических работ на этажах

- •1.4.4. Геодезические работы при монтаже оборудования

- •1.4.4.2. Выверка прямолинейности

- •1.4.4.3. Выверка соосности

- •1.4.4.4. Выверка горизонтальности

- •1.4.4.5. Выверка вертикальности

- •1.4.4.6. Выверка наклона

- •Установка

- •Геодезический контроль монтажа, съемка и рихтовка подкрановых путей

- •1.5.3. Основные причины деформаций

- •Осадочные марки

- •1.5.6.Линейно-угловые построения для наблюдения за деформациями

- •1.5.6.1. Виды специальных сетей и особенности их построения

- •1.5.6.2.3.Схемы створных измерений

- •1.5.7.Автоматизация наблюдений за деформациями зданий и сооружений

- •1.5.8.Особенности наблюдений за деформациями высотных зданий и сооружений

- •2. Линейные и гидротехнические объекты

- •2.1.1. Полевое трассирование

- •2.1.1.9. Разбивка поперечных профилей (строительных поперечников)

- •2.1.1. Геодезическое обеспечение проектирования и строительства автомобильных и железных дорог

- •2.1.3. Виражи на автомобильных дорогах

- •2.1.4. Серпантины

- •2.1.5. Разбивка примыканий и пересечений автомобильных дорог

- •2.1.6. Железные дороги

- •Строение земляного полотна железной дороги

- •2.1.7. Съемка железнодорожных путей

- •А) Способ эвольвентных разностей

- •2.1.8. Геодезические работы при гидротехнических изысканиях

- •Известно, что в нивелировании

- •После подстановки формулы (а) в (12) получим рабочую формулу

- •2.1.9. Топографо-геодезические работы на водохранилищах

- •В) Стереофотограмметрический метод

- •3.Подземные сооружения

- •3.1. Назначение и способы возведения подземных сооружений

- •3.2. Понятие о габарите и форме поперечных сечений

- •3.3. Назначение геодезических работ при проектировании и строительстве туннелей

- •4. Способы проектирования трассы тоннеля

- •Геометрический способ

- •Аналитический способ

- •3.4.1. Основные элементы трассы в плане и профиле

- •1) Расчет координат пикетов через центральные углы

- •2) Вычисление координат по стягивающим хордам

- •3.8.Расчет необходимой точности измерений

- •3.8.1.Туннельная триангуляция

- •3.8.3. Точность ориентирования подземной основы

- •3.8.4. Точность подземной полигонометрии

- •3.8.5. Точность высотного обоснования

- •3.9.1.2. Способ створа двух отвесов

- •3.9.1.4. Способ шкалового примыкания к отвесам

- •3.9.1.5. Способ оптического клина

- •3.9.1.6. Способ поляризации светового потока

- •3.9.1.7.Автоколлимационный способ

- •3.9.1.8. Гироскопическое ориентирование

- •3.9.1.10. Ориентирование способом соединительного треугольника

- •3.9.1.10.1. Геометрическая схема ориентирования

- •3.9.1.10.2.Оптимальная форма соединительного треугольника

- •3.9.1.10.5. Косвенный способ примыкания к отвесам в подземной выработке

- •3.9.1.10.6.Уравнивание соединительного треугольника

- •3.11. Геометрическое нивелирование в подземных выработках

- •3.13. Закрепление знаков подземной полигонометрии

- •3.13. Измерения в подземной полигонометрии .

- •2) Измерения углов

- •3.14. Измерения в подземной полигонометрии

- •2) Измерения углов

- •3.15. Вынесение оси трассы в натуру

- •3.16.3. Определение опережения и укладка колец на кривых

- •3.16.4.Определение правильности положения колец в плане и в профиле

- •3.17.Геодезические работы при укладке железнодорожных путей в тоннеле

1.5.6.2.3.Схемы створных измерений

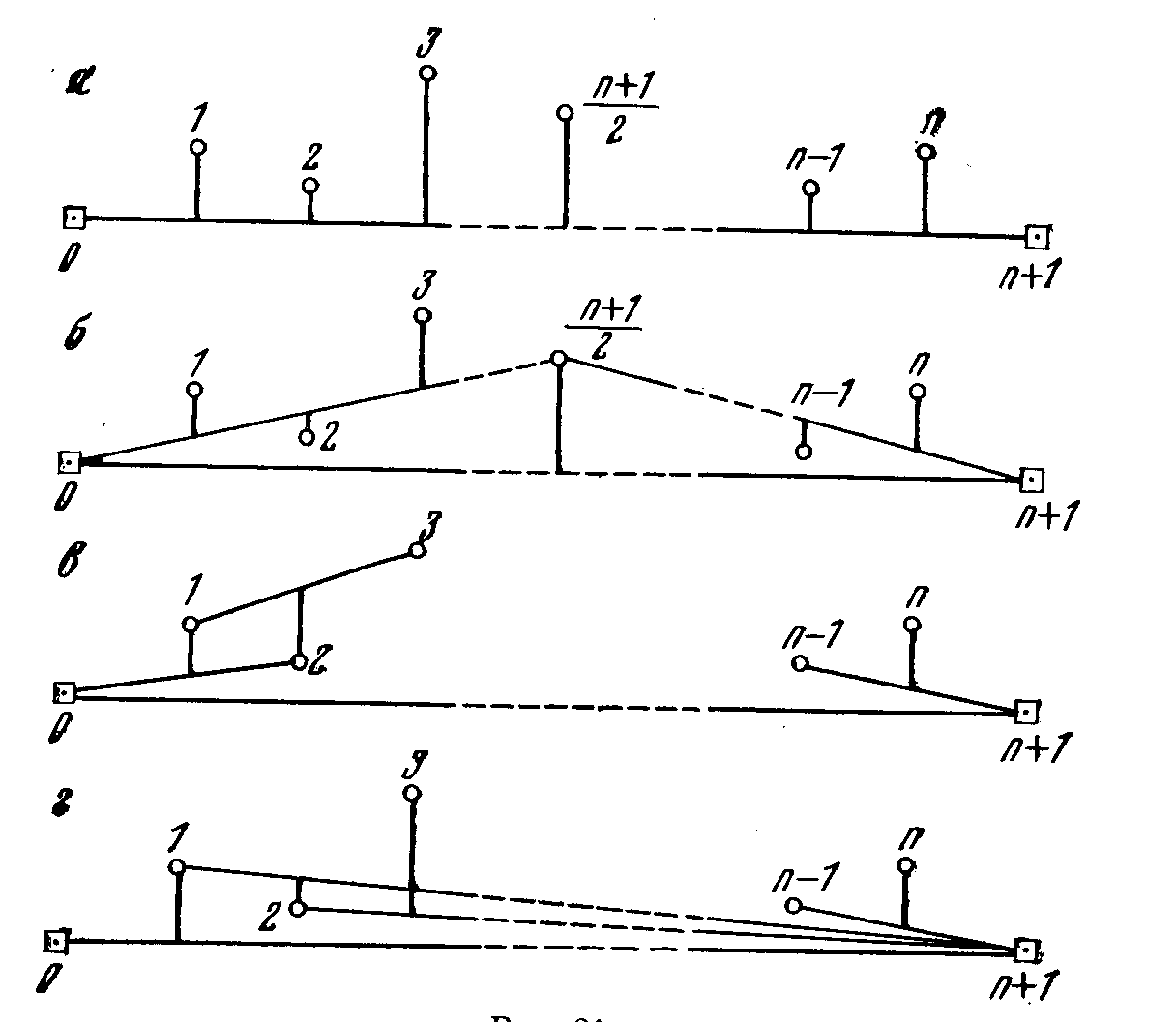

В практике створных измерений обычно определяют нестворности целого ряда точек на одном створе. В зависимости от условий и применяемых средств последовательность их определений может быть различной. Эта последовательность реализуется в виде схемы. Известны четыре основные схемы створных измерений:

полного створа;

частей створа;

последовательных створов;

частных створов.

В дальнейшем применим следующую нумерацию точек.

Точки створа занумерованы слева на право от 0 до n+1 (включая крайние точки). В тройке (K, i, j), описывающей шаг створных измерений, в схеме на первом месте стоит номер точки стояния инструмента, на втором - номер определяемой точки, на третьем- номер точки визирования. Так как определяемая точка почти всегда расположена между точками стояния инструмента и визирования, то либо K< i< j (возрастающая тройка), либо K> i> j (убывающая тройка). С помощью последовательности таких троек выполним описание указанных выше схем створных измерений.

а) В схеме полного створа (рис.165,а) нестворности точек с 1 по n измеряют от створа (0,n+1). Для этой схемы последовательность троек чисел будет иметь вид (0, i, n+1), i=1,2,...,n.

Рисунок 165 – Схемы створных измерений:

а) полного створа; б) частей створа; в) частных створов;

г) последовательных створов.

б) Схема частей

створа

предусматривает его деление на несколько

частей. Нестворности точек, делящих

створ на части определяют от створа (0,

n+1). Затем между ними по схеме полного

створа определяют нестворности остальных

точек. Так, например, для схемы полустворов

(рис165,б), где от основного створа

определяется нестворность средней

точки с номером

![]() ,

получим следующую последовательность:

,

получим следующую последовательность:

![]()

в) В схеме частных створов (рис.165,в) створ делится на (n+1) частей и в обычном случае нестворность точки 1 определяется от створа (0,2), отклонение точки 2 - от створа (1,3) и т.д. Для этой схемы будем иметь:

![]()

г) Схема последовательных створов (рис. 165, г) предусматривает определение нестворности точки 1 от створа (0,n+1) , нестворности точки 2 от створа (1,n+1) и т.д. Для этой схемы получим:

![]()

В схемах частных и последовательных створов определение двух точек и более на частном створе дает возможность получения избыточных данных. Из исследований выявлено, что наличие более трех точек на частном створе не приводит к заметному увеличению точности результатов измерения.

Существуют и другие схемы створных наблюдений, однако они все являются той или иной комбинацией рассмотренных выше схем.

Независимо от того, какие элементы измерялись в схеме, конечной задачей является определение уклонений точек от основного створа (0,n+1). В настоящее время для обработки результатов измерений повсеместно применяют ЭВМ.

1.5.6.2.4.Общая теория створных измерений

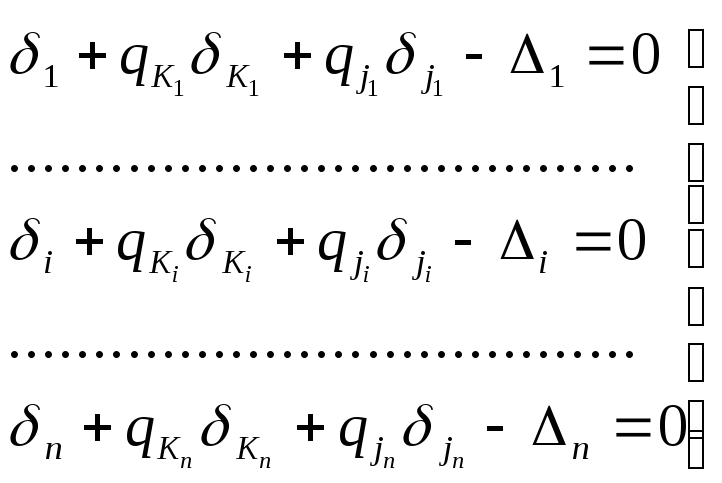

Для всех схем створных измерений характерны закономерности, заложенные в шаге. Уравнение, связывающее геометрические элементы шага (рис.162), имеет вид:

![]() (А)

(А)

если выполнены

только необходимые измерения для

определения всех уклонений

![]() ,

и

,

и

![]() (Б)

(Б)

если есть избыточные данные.

В этих формулах:

![]()

а индексы К,

i, j являются

номерами точек основного створа,

входящими в i-ый шаг. Знак при

![]() определяется

по правилу: если тройка(К,

i, j) возрастающая,

то плюс при направлении введения точки

i в створ (К, j) по часовой стрелке, если

тройка убывающая, то наоборот.

определяется

по правилу: если тройка(К,

i, j) возрастающая,

то плюс при направлении введения точки

i в створ (К, j) по часовой стрелке, если

тройка убывающая, то наоборот.

В пределах ошибок

измерений величина

![]() одинакова для всех методов, поэтому

формулы (А) и (Б) справедливы для любого

шага створных наблюдений. Измеренная

нестворность

одинакова для всех методов, поэтому

формулы (А) и (Б) справедливы для любого

шага створных наблюдений. Измеренная

нестворность![]() связана с уклонениями

связана с уклонениями![]() ,

,![]() и

и![]() линейным уравнением, в котором не более

трех неизвестных. Уклонения

линейным уравнением, в котором не более

трех неизвестных. Уклонения![]() всех

точек створа определяется из решения

системы уравнений вида:

всех

точек створа определяется из решения

системы уравнений вида:

.

(В)

.

(В)

В каждой схеме

![]() и

и![]() принимают определенные числовые

значения. Так, в схеме полного створа

принимают определенные числовые

значения. Так, в схеме полного створа![]() и

и![]() равны нулю, тогда все определяемые

величины

равны нулю, тогда все определяемые

величины![]() равны измеренным

равны измеренным![]() .

.

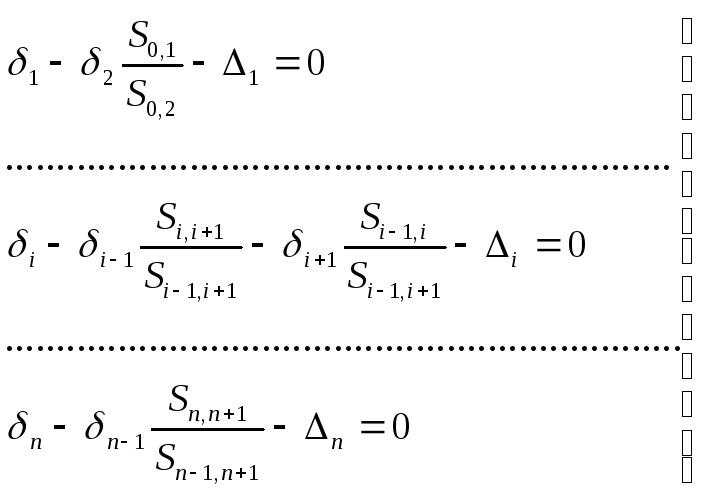

Для схемы частных створов система (В) принимает вид:

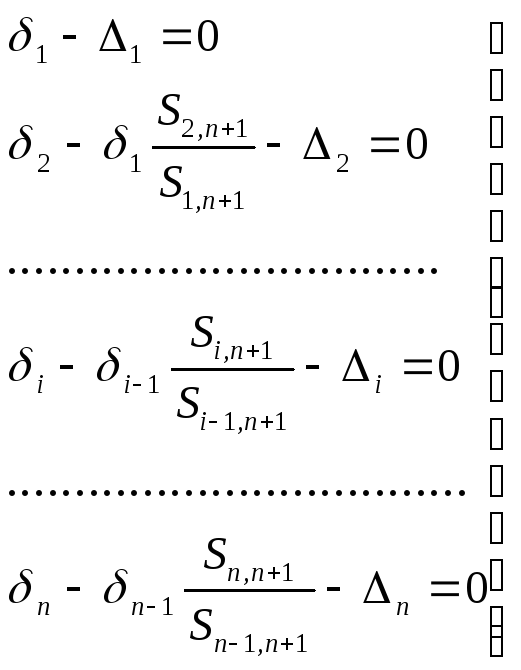

а для схемы последовательных створов:

![]()

Из уравнений (В)

следует, что искомые отклонения

![]() являются линейными функциями измеренных

являются линейными функциями измеренных![]() .

Для определения этой зависимости в

общем виде решим систему уравнений (В)

по правилу Крамера:

.

Для определения этой зависимости в

общем виде решим систему уравнений (В)

по правилу Крамера:

![]()

где

![]() -

определитель системы,

-

определитель системы,![]() -

определитель при неизвестном, равный:

-

определитель при неизвестном, равный:![]()

![]() -алгебраическое

дополнение элементов

-алгебраическое

дополнение элементов

![]() ,

не зависящих от

,

не зависящих от![]() ,

следовательно

,

следовательно

![]() (Г)

(Г)

Полученная формула (Г) дает выражение отклонений от общего створа через измеренные расстояния и отклонения от частных створов для любой схемы , в том числе и с избыточными данными. Для последних с использованием (Б) составляется система уравнений, которая нормализуется умножением матрицы системы на транспонированную.

На практике расстояния между точками створа стараются делать равными.