- •Министерство образования и науки украины

- •1.1.1. Крупномасштабные топографические съемки ……………...21

- •1.2.6.Проектирование площадки с соблюдением баланса

- •1.5.2.Классификация деформаций оснований зданий и

- •1.5.4.Геодезические знаки, используемые для измерений

- •1.5.6.Линейно-угловые построения для наблюдения за

- •2.1.5. Разбивка примыканий и пересечений автомобильных

- •2.1.8. Геодезические работы при гидротехнических

- •3.7.2.Расчет ошибок отдельных видов геодезических работ на

- •3.16.4.Определение правильности положения колец в плане

- •Введение предмет и задачи курса «инженерная геодезия»

- •Литература

- •1. Промышленное и гражданское строительство

- •1.1.Инженерные изыскания

- •1.1.1. Крупномасштабные топографические съемки

- •1.1.1.1.Номенклатура планов

- •1.1.1.2.Съемочная геодезическая сеть

- •1.1.1.3.Составление проекта теодолитных ходов

- •1.1.2.Городская полигонометрия и инженерно- геодезические сети

- •1.1.2.1.Общая характеристика сетей

- •1.1.2.2.Полигонометрические знаки

- •1.1.2.3.Передача координат на полигонометрические знаки

- •1.1.2.4.Измерение углов и длин при отсутствии видимости между точками

- •1.1.2.5. Метод редукции при линейных измерениях

- •1.1.3. Геодезические разбивочные опорные сети

- •1.1.4. Геодезическая строительная сетка

- •1.1.4.1. Назначение строительной сетки и ее точность

- •1.1.4.2. Проектирование строительной сетки

- •1.1.4.3. Способы детальной разбивки строительной сетки

- •1.1.4.3.1. Осевой способ

- •1.1.4.3.2. Способ редуцирования

- •1.1.4.4. Методы определения координат пунктов строительной сетки

- •1.1.4.5.Оценка точности построения строительной сетки

- •1.1.4.6. Контрольные измерения строительной сетки

- •1.1.4.7. Перевычисление координат

- •1.1.4.8. Определение высот пунктов строительной сетки

- •1.1.4.9. Методы построения сетей второго порядка

- •1.1.4.9.1.Полигонометрия

- •1.1.4.9.2. Метод четырехугольников без диагоналей

- •1.1.4.9.3. Микротриангуляция

- •1.1.4.9.4. Метод геодезических засечек

- •1.1.4.9.5. Микротрилатерация

- •1.1.4.9.6.Метод линейных геодезических засечек

- •1.2. Инженерно- геодезическое проектирование

- •1.2.1.Общие сведения о проектировании

- •1.2.2. Геодезическая подготовка для разбивки зданий способом перпендикуляров

- •1.2.3. Вынос на местность красных линий по заданным промерам от осей проезда

- •1.2.4. Вертикальная планировка площадки строительства методом проектных горизонталей

- •1.2.5.Составление проекта вертикальной планировки

- •1.2.6. Проектирование площадки с соблюдением баланса земляных работ

- •1.2.7. Подсчет объемов земляных работ

- •1.2.8. Проектирование наклонной плоскости без соблюдения баланса земляных работ

- •1.2.9. Условные обозначения, используемые при составлении проекта вертикальной планировки

- •1.3.1. Общие сведения о разбивочных работах

- •1.3.2. Способы разбивочных работ

- •1.3.3. Влияние исходных данных на точность плановой разбивки точек сооружений

- •1.3.4. Элементы разбивочных работ

- •1.3.5. Технология разбивочных работ

- •1.3.5.3.1. Общие сведения

- •1.3.5.3.2. Разбивка основных осей и их закрепление

- •1.3.5.3.3. Детальные геодезические разбивочные работы

- •1.2. Инженерно- геодезическое проектирование

- •1.2.1.Общие сведения о проектировании

- •1.2.2. Геодезическая подготовка для разбивки зданий способом перпендикуляров

- •1.2.3. Вынос на местность красных линий по заданным промерам от осей проезда

- •1.2.4. Вертикальная планировка площадки строительства методом проектных горизонталей

- •1.2.5.Составление проекта вертикальной планировки

- •1.2.6. Проектирование площадки с соблюдением баланса земляных работ

- •1.2.7. Подсчет объемов земляных работ

- •1.2.8. Проектирование наклонной плоскости без соблюдения баланса земляных работ

- •1.2.9. Условные обозначения, используемые при составлении проекта вертикальной планировки

- •1.3.1. Общие сведения о разбивочных работах

- •1.3.2. Способы разбивочных работ

- •1.3.3. Влияние исходных данных на точность плановой разбивки точек сооружений

- •1.3.4. Элементы разбивочных работ

- •1.3.5. Технология разбивочных работ

- •1.3.5.3.1. Общие сведения

- •1.3.5.3.2. Разбивка основных осей и их закрепление

- •1.3.5.3.3. Детальные геодезические разбивочные работы

- •1.4.1. Подземные коммуникации

- •1.4.2. Геодезические работы на нулевом цикле

- •1.4.2.1.1. Общие сведения

- •1.4.2.1.2. Возведение монолитных фундаментов

- •1.4.2.1.3. Устройство сборных железобетонных фундаментов

- •1.4.2.1.4. Свайные фундаменты

- •1.4.2.1.5. Фундаменты под колонны

- •1.4.2.1.6. Исполнительная съемка фундаментов

- •1.4.3. Геодезические работы при возведении наземной части зданий

- •А) Плановая разбивочная сеть на исходном горизонте

- •1.4.3.5.1. Контроль геометрических параметров сборных конструкций

- •Выверка конструкций

- •1.4.3.5.2. Монтаж и выверка колонн, исполнительная съемка колонн

- •Исполнительная съемка колонн

- •1.4.3.5.3. Монтаж и выверка панелей, исполнительная съемка панелей

- •1.4.3.5.4. Сборные железобетонные многоэтажные здания

- •Создание плановых сетей

- •Создание каркасных опорных и разбивочных сетей

- •1.4.3.5.5. Крупнопанельные и крупноблочные здания

- •Поэтажная геодезическая основа сборных высотных зданий

- •1.4.3.5.6. Каркасно-панельные здания

- •Технологическая увязка монтажных геодезических работ на этажах

- •1.4.4. Геодезические работы при монтаже оборудования

- •1.4.4.2. Выверка прямолинейности

- •1.4.4.3. Выверка соосности

- •1.4.4.4. Выверка горизонтальности

- •1.4.4.5. Выверка вертикальности

- •1.4.4.6. Выверка наклона

- •Установка

- •Геодезический контроль монтажа, съемка и рихтовка подкрановых путей

- •1.5.3. Основные причины деформаций

- •Осадочные марки

- •1.5.6.Линейно-угловые построения для наблюдения за деформациями

- •1.5.6.1. Виды специальных сетей и особенности их построения

- •1.5.6.2.3.Схемы створных измерений

- •1.5.7.Автоматизация наблюдений за деформациями зданий и сооружений

- •1.5.8.Особенности наблюдений за деформациями высотных зданий и сооружений

- •2. Линейные и гидротехнические объекты

- •2.1.1. Полевое трассирование

- •2.1.1.9. Разбивка поперечных профилей (строительных поперечников)

- •2.1.1. Геодезическое обеспечение проектирования и строительства автомобильных и железных дорог

- •2.1.3. Виражи на автомобильных дорогах

- •2.1.4. Серпантины

- •2.1.5. Разбивка примыканий и пересечений автомобильных дорог

- •2.1.6. Железные дороги

- •Строение земляного полотна железной дороги

- •2.1.7. Съемка железнодорожных путей

- •А) Способ эвольвентных разностей

- •2.1.8. Геодезические работы при гидротехнических изысканиях

- •Известно, что в нивелировании

- •После подстановки формулы (а) в (12) получим рабочую формулу

- •2.1.9. Топографо-геодезические работы на водохранилищах

- •В) Стереофотограмметрический метод

- •3.Подземные сооружения

- •3.1. Назначение и способы возведения подземных сооружений

- •3.2. Понятие о габарите и форме поперечных сечений

- •3.3. Назначение геодезических работ при проектировании и строительстве туннелей

- •4. Способы проектирования трассы тоннеля

- •Геометрический способ

- •Аналитический способ

- •3.4.1. Основные элементы трассы в плане и профиле

- •1) Расчет координат пикетов через центральные углы

- •2) Вычисление координат по стягивающим хордам

- •3.8.Расчет необходимой точности измерений

- •3.8.1.Туннельная триангуляция

- •3.8.3. Точность ориентирования подземной основы

- •3.8.4. Точность подземной полигонометрии

- •3.8.5. Точность высотного обоснования

- •3.9.1.2. Способ створа двух отвесов

- •3.9.1.4. Способ шкалового примыкания к отвесам

- •3.9.1.5. Способ оптического клина

- •3.9.1.6. Способ поляризации светового потока

- •3.9.1.7.Автоколлимационный способ

- •3.9.1.8. Гироскопическое ориентирование

- •3.9.1.10. Ориентирование способом соединительного треугольника

- •3.9.1.10.1. Геометрическая схема ориентирования

- •3.9.1.10.2.Оптимальная форма соединительного треугольника

- •3.9.1.10.5. Косвенный способ примыкания к отвесам в подземной выработке

- •3.9.1.10.6.Уравнивание соединительного треугольника

- •3.11. Геометрическое нивелирование в подземных выработках

- •3.13. Закрепление знаков подземной полигонометрии

- •3.13. Измерения в подземной полигонометрии .

- •2) Измерения углов

- •3.14. Измерения в подземной полигонометрии

- •2) Измерения углов

- •3.15. Вынесение оси трассы в натуру

- •3.16.3. Определение опережения и укладка колец на кривых

- •3.16.4.Определение правильности положения колец в плане и в профиле

- •3.17.Геодезические работы при укладке железнодорожных путей в тоннеле

Геодезический контроль монтажа, съемка и рихтовка подкрановых путей

Контроль монтажа подкрановых путей состоит из следующих операций: нивелировка консолей колонн каркаса; перенесение осей подкрановых балок на консоли; контроль горизонтальности и прямолинейности подкрановых балок; контроль горизонтальности, прямолинейности и параллельности подкрановых рельсов.

Нивелирование консолей обычно ведется косвенным путем по высотным рискам колонн на уровне пола цеха. При этом используется геометрическое нивелирование. В связи с большим неравенством плеч в нивелирах должна быть проверена параллельность визирной оси и оси уровня.

Перенесение осей балок на консолях осуществляется от смещенных осей колонн при помощи теодолита, При отсутствии видимости на все консоли теодолит устанавливают в промежуточных точках смещенных осей. Совмещением осевых рисок торцов балок и консолей обеспечивается высокая точность монтажа.

При нивелировании подкрановых балок нивелир обычно устанавливают на самой балке, специальной консоли, прикрепляемой к колонне, на платформе крана и т. п. Нивелирование можно выполнять на каждой балке в отдельности или совместно. Однако во всех случаях для взаимной увязки отметок левой и правой балок устраивают перемычки между станциями в двух точках - на левой и правой балках. Это особенно важно для конечной стадии - монтажа подкрановых рельсов. Наверх отметка передается от рабочего репера в начале и в конце пути (на длинных путях контроль осуществляется по частям длиной 300 - 500 м). По максимальной отметке (минимальному отсчету) для обеих балок определяют толщины подкладок под рельсы, чтобы они были горизонтальны.

При контроле прямолинейности балок проверяют, чтобы элементы крепления рельсов располагались на оси балки. После крепления рельсов осуществляется окончательная выверка их горизонтальности, прямолинейности и параллельности. Горизонтальность проверяют путем нивелирования головок рельсов по схеме, аналогично балкам.

По результатам нивелирования составляют исполнительный профиль в горизонтальном масштабе 1: 100 (1: 200) и вертикальном - 1: 10. Чаще всего, для наглядности, составляют совмещенный профиль пути, показывая на нем высотное положение обоих рельсов. При этом, графу «Фактические отметки» делят на две части: левый рельс и правый рельс. По разности фактических отметок рельсов в одном пролете определяют места с недопустимым поперечным уклоном. Основные требования, предъявляемые СНиП к монтажу подкрановых путей для железобетонных и стальных конструкций, приводятся в табл. 1

Таблица 15

|

Наименование отклонений |

Допустимые отклонения |

|

Смещение оси подкранового рельса с оси подкрановой балки |

|

|

Отклонение оси подкранового рельса от прямой |

|

|

Отклонение расстояний между осями подкрановых рельсов одного пролета |

|

|

Разности отметок подкранового рельса на соседних колоннах (расстояние между колоннами L) |

L/1000,

но не более

|

|

Разности отметок головок подкрановых рельсов в одном пролете |

|

|

Взаимное смещение торцов смежных подкрановых рельсов в плане и по высоте |

|

Для контроля

прямолинейности и параллельности

рельсов производят исполнительную

съемку от двух в общем случае непараллельных

створов

![]() и

и![]() (рис. 151). Начальные и конечные точки

створов выбирают произвольно на концах

обследуемого участка подкрановых путей.

Чаще всего их совмещают с осью рельса.

При помощи теодолита, лазерного визира

или струны, ориентированных по линии

створов, способом бокового нивелирования

измеряют отклонения

(рис. 151). Начальные и конечные точки

створов выбирают произвольно на концах

обследуемого участка подкрановых путей.

Чаще всего их совмещают с осью рельса.

При помощи теодолита, лазерного визира

или струны, ориентированных по линии

створов, способом бокового нивелирования

измеряют отклонения![]() и осей

и осей![]() рельсов от своих створов, где i - номер

текущей точки пути или створа (i=1,2,...,n)

; n-число точек одного створа. Измеренным

отклонениям присваивают знаки : "+",

если ось рельса смещена вправо от створа,

и "-", если ось рельса смещена влево.

Для простоты отсчитывания отклонений

рационально использовать специальную

накладную марку со шкалой, имеющей

сантиметровые деления.

рельсов от своих створов, где i - номер

текущей точки пути или створа (i=1,2,...,n)

; n-число точек одного створа. Измеренным

отклонениям присваивают знаки : "+",

если ось рельса смещена вправо от створа,

и "-", если ось рельса смещена влево.

Для простоты отсчитывания отклонений

рационально использовать специальную

накладную марку со шкалой, имеющей

сантиметровые деления.

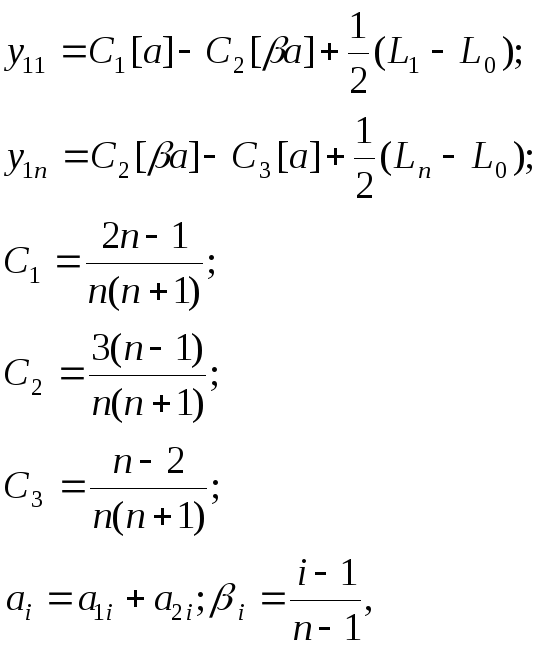

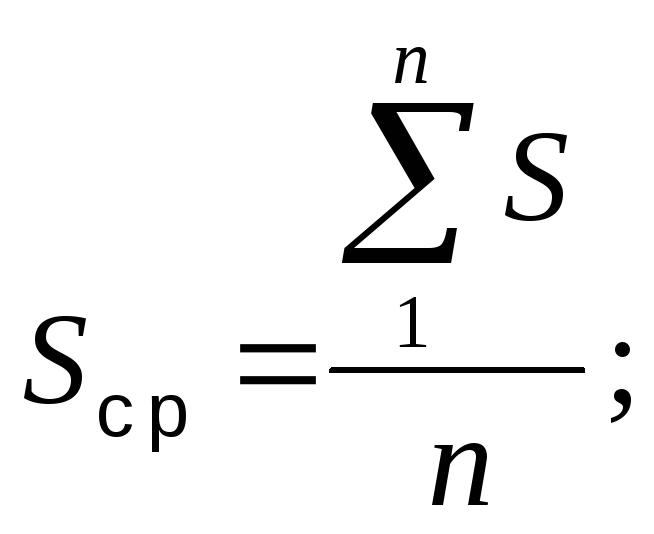

Для обеспечения прямолинейности и параллельности путей производят их выравнивание с определением оптимальных элементов рихтовки (смещений). Задача решается по методу наименьших квадратов. Для равномерно расположенных точек створа положение выравнивающей прямой левого рельса определяется ординатами начальной и конечной точек:

где

![]() -расстояния между створами в начале и

конце пути;

-расстояния между створами в начале и

конце пути;![]() -

проектное расстояние между осями

рельсов;

-

проектное расстояние между осями

рельсов;![]() - множитель.

- множитель.

Выравнивающая прямая правого рельса определяется ординатами:

![]()

соответственно для его начальной и конечной точек. Ординаты промежуточных точек выравнивающих прямых определяются путем интерполирования по формулам:

![]()

Знаки ординат аналогичны знакам отклонений.

Элементы рихтовки, т.е. величины смещений искривленных рельсов для придания им проектного положения , равны :

![]()

Правильность вычислений контролируют по формуле

![]()

Рисунок 151 - Схема съемки и рихтовки подкрановых путей.

Если величина

![]() положительна, то рельс смещается вправо

от своего положения, а если отрицательна,

то влево. Контроль смещений при рихтовке

осуществляется по “маяку” - передней

плоскости колонны - при помощи контрольной

линейки путем измерения удалений рельса

до рихтовки и после нее. Необходимость

рихтовки определяют по величине

отклонений рельса от прямой линии и по

отклонению расстояний между фактическими

осями рельсов от проектных (см. табл.

16). Это расстояние определяют по формуле:

положительна, то рельс смещается вправо

от своего положения, а если отрицательна,

то влево. Контроль смещений при рихтовке

осуществляется по “маяку” - передней

плоскости колонны - при помощи контрольной

линейки путем измерения удалений рельса

до рихтовки и после нее. Необходимость

рихтовки определяют по величине

отклонений рельса от прямой линии и по

отклонению расстояний между фактическими

осями рельсов от проектных (см. табл.

16). Это расстояние определяют по формуле:

![]()

Пример расчета элементов рихтовки дан в табл. 16.

![]()

Таблица 16.

|

№ ряда колонн |

|

Изме-ренные откло-нения рель-сов от ство-ра, мм

|

Изме-ренные откло-нения рель-сов от ство-ра, мм

|

|

|

Орди-наты выравнивающих пря- мых, мм

|

Орди-наты выравнивающих пря- мых, мм

|

Эле- менты рих- товки рель- сов, мм

|

Эле- менты рих- товки рель- сов, мм

|

|

1 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

0.8 |

-1.2 |

0.8 |

-1.2 |

|

2 |

0.167 |

-9 |

6 |

-3 |

-0.50 |

4.1 |

-3.7 |

13.1 |

-9.7 |

|

3 |

0.333 |

-19 |

24 |

5 |

1.66 |

7.4 |

-6.2 |

26.4 |

-30.2 |

|

4 |

0.500 |

-14 |

18 |

4 |

2.00 |

10.8 |

-8.8 |

24.8 |

-26.8 |

|

5 |

0.667 |

-10 |

4 |

-6 |

-4.00 |

14.1 |

-11.3 |

24.1 |

-15.3 |

|

6 |

0.883 |

2 |

12 |

14 |

11.66 |

17.4 |

-13.8 |

15.4 |

-25.8 |

|

7 |

1.000 |

0 |

0 |

0 |

0 |

20.7 |

-16.3 |

20.8 |

-16.3 |

|

|

3.500 |

- |

- |

- |

10.82 |

- |

- |

125.4 |

-125.3 |

При затруднениях в рихтовке рельсов, вызванных ограничением перемещения рельса на балке, требуется рихтовка и балок. Такие случаи встречаются, как правило, в процессе эксплуатации промышленных зданий. Здесь рационально также находить оптимальные элементы рихтовки балок и рельсов, используя метод математического программирования - линейного или квадратичного.

В основу решения берут систему ограничений на перемещение рельса в пределах подкрановой балки, балки в пределах консоли, а также крано - проходной габарит мимо передней грани колонны.

Литература:

Баран П.И., Шелест В.П. Оптимизация рихтовки подкрановых балок методом линейного программирования. - Инженерная геодезия, Киев , 1975, вып.18.

Баран П.И., Шелест В.П. Оптимизация рихтовки подкрановых рельсов методом линейного программирования. - Инженерная геодезия, Киев , 1976, вып.19.

Баран П.И., Шелест В.П. Совместное определение оптимальных элементов рихтовки подкрановых балок и рельсов методами математического программирования. -Инженерная геодезия, Киев , 1975, вып.19.

1.5. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДЕФОРМАЦИЯМИ

1.5.1. Общие сведения о геодезических методах измерения деформаций оснований зданий и сооружений

Наблюдение за деформациями сооружений занимают значительное место в современной практике инженерно-геодезических работ. Достаточно сказать, что ни одно строительство крупных сооружений не обходится без деформационных измерений, а для сооружений, где от величины происходящих деформаций зависит их устойчивость и особенно нормальный режим технологического процесса, наблюдения, начатые в период строительства, могут продолжаться и весь период эксплуатации. При этом объем и сложность наблюдений, а также требования к точности их производства из года в год возрастают.

Так, если для строительства конструкций допустимые ошибки измерения выражаются единицами миллиметров, то для технологического оборудования они могут быть ограничены десятыми и даже сотыми долями миллиметра.

Для обеспечения современных требований разрабатываются специальные методы и средства измерений, основанные на последних достижениях науки и техники. Специфика наблюдений за деформациями позволяет, а порой и требует применения автоматизированных систем и приборов.

Для оценки и инженерной интерпретации результатов наблюдений широко применяются методы математической статистики.

В настоящее время накоплен большой опыт в области теории и практики геодезических измерений деформаций сооружений.

1.5.2. Классификация деформаций оснований и сооружений.

Деформации оснований сооружений происходят за счет взаимного перемещения частиц грунта и их сжимаемости. Основными факторами, влияющими на сжимаемость грунта являются:

пористость и величина сжимаемой толщи;

вес, размеры, форма и конструктивная жесткость фундамента;

конструктивная жесткость, распределение давления по подошве фундаментов;

тип и материалы несущих надфундаментных конструкций;

природные факторы (способность горных пород к просадкам, пучение при замерзании и оттаивании водо-насыщенных пород, изменение влажности пород и уровня грунтовых вод и т.д.) и др.

Грунты основания (для жилых зданий) по степени сжимаемости условно делят на следующие виды:

- слабо сжимаемые (модуль сжатия Е>=200 кг/см.кв., или когда средняя измеренная осадка здания Sср.<=5 см.);

- средне сжимаемые (Е<=200 кг/см.кв., или Sср.=5-15 см.);

- сильно сжимаемые (Е<=75 кг/см.кв., или Sср>15 см).

Для наглядного представления явления осадки следует предположить, что все фундаменты сооружений заложены на одной горизонтальной плоскости, соответствующей проектной отметки. В результате сжатия грунта точки, лежащие на этой плоскости, могут смещаться от начального положения и образовывать некоторую деформируемую поверхность. При этом точки могут перемещаться как вниз и вверх в вертикальной плоскости, так и в стороны.

Различают следующие виды деформаций:

перемещение фундаментов и всего сооружения вниз называют осадкой;

набухания и усадки - деформации, связанные с изменением объема некоторых глинистых грунтов с изменением влажности и температуры;

оседания - деформации земной поверхности, вызванные разработкой полезных ископаемых или изменением гидрогеологических условий;

перемещение фундаментов и всего сооружения вверх называют подъемом или выпучиванием;

перемещение в сторону - горизонтальным смещением или сдвигом сооружения.

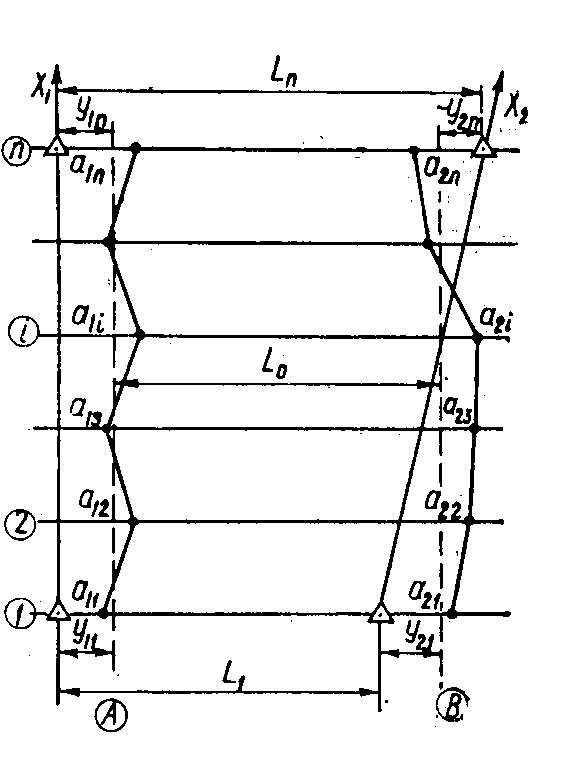

Математическая характеристика осадок выражается величинами перпендикуляров, опущенных с начальной горизонтальной плоскости, образованной подошвой фундамента, до пересечения с деформированной поверхностью. В тех случаях, когда отрезки этих перпендикуляров равны, осадки называются равномерными, когда отрезки не равны, осадки называют неравномерными (рис. 152).

Таким образом, равномерные осадки могут происходить лишь в тех случаях, когда давление, вызываемое весом сооружения, и сжимаемость грунтов во всех случаях основания под фундаментом одинаковы.

Рисунок – 152: а) равномерные осадки; б) неравномерные осадки.

Неравномерные осадки происходят, прежде всего, в результате различного давления частей сооружения и неодинаковой сжимаемости грунтов под фундаментом, что в свою очередь вызывает разного рода перемещения и деформации в надфундаментальных конструкциях.

В действительности равномерных осадок на сжимаемых грунтах почти не бывает, так как геологическое строение основания и в вертикальном и в горизонтальном направлениях даже на незначительных площадях неоднородно.

Равномерные осадки не снижают прочности и устойчивости сооружений, но большие по величине равномерные осадки могут вызвать при эксплуатации сооружения осложнения и способствовать появлению новых нежелательных деформаций. Предположим, на предприятии здания имеющие равномерные , но разных размеров осадки связаны между собой каким-либо технологическим процессом, тогда это приведет к нарушению их нормальной эксплуатации.

Неравномерные осадки являются более опасными по вызываемым ими последствиям для сооружений. Например, даже незначительный наклон высокого сооружения может вызвать нарушения при эксплуатации лифта или привести к перенапряжениям в несущих конструкциях. Опасность тем больше, чем значительнее разность осадок частей сооружений и чем чувствительнее к ним его конструкции.

В том случае, когда сжимаемость грунтов под фундаментом неодинаковая или нагрузка, приходящаяся на грунт, различная, возникают деформации- смещения, кручение, которые внешне могут проявляться в виде трещин и даже разломов.

В соответствии со СНиП вертикальные деформации оснований зданий и сооружений подразделяются на осадки и просадки.

Осадки - деформации (уплотнение грунтов под нагрузкой в связи с уменьшением их пористости), вызывающие вертикальное перемещение всего сооружения вниз под воздействием его веса.

При расчете осадок следует различать конечную(стабилизированную) осадку, соответствующую полному уплотнению грунта основания, и нестабилизированную осадку, изменяющуюся во времени и соответствующую незавершенному процессу уплотнения грунтам основания.

Просадки - деформации, носящие провальный характер и вызываемые коренным изменением сложения грунта (например, уплотнением мелкопористого грунта при его замачивании, уплотнение рыхлых песчаных грунтов вследствие сотрясения, оттаиванием мерзлых грунтов, выпиранием грунта из-под сооружения и т.д.).

Деформации основания характеризуются:

1) Абсолютной (полной) осадкой отдельных точек фундамента, определяемой измерениями. Абсолютная или полная осадка S каждой отдельной точки сооружения вычисляется как разность отметок начального Hо и текущего Hi циклов измерений, определенных относительно отметки исходной точки, принимаемой за неподвижную,

S=H0 – Hi.

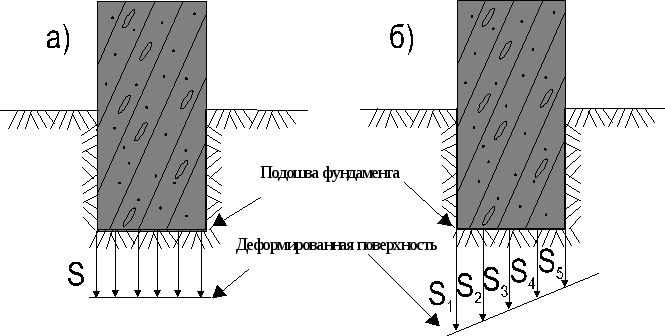

2) Средней осадкой здания или сооружения Sср, определяемой вычислением по данным фактических осадок не менее чем трех отдельных фундаментов, расположенных в пределах здания или сооружения (вычисляется только при мало изменяемой сжимаемости основания)

где n- кол-во точек.

Одновременно со средней осадкой для полноты общей характеристики указывают наибольшую Smax и наименьшую Smin осадки точек сооружения.

3) Разности осадок

![]() двух точек i и j или двух (m-го и n-го ) циклов

наблюдений вычисляются соответственно

по формулам:

двух точек i и j или двух (m-го и n-го ) циклов

наблюдений вычисляются соответственно

по формулам:

![]()

4) Послойная

деформация

![]() z

грунтов основания или толщи тела

сооружения мощностью z определяется

как разность осадок точек, закрепленных

в кровле и подошве слоя грунта сооружения:

z

грунтов основания или толщи тела

сооружения мощностью z определяется

как разность осадок точек, закрепленных

в кровле и подошве слоя грунта сооружения:

![]() .

.

5) Перекосом конструкций (для относительно жестких зданий и сооружений), измеряемым максимальной разностью неравномерных осадок двух соседних опор, отнесенной к расстоянию между ними.

6) Креном (для абсолютно жестких зданий и сооружений), представляющим наклон или поворот основных плоскостей всего сооружения в результате неравномерных осадок, без нарушения его цельности и геометрических форм. В строительной практике различают крен сооружения, который характеризуется отклонением его вертикальной оси от отвесной линии и выражается в угловой, линейной или относительной мере, и крен фундамента, понимаемый как отклонение плоскости его подошвы от горизонта и выражаемый в линейной или относительной мере. Для оценки устойчивости сооружений более наглядной является характеристика крена, отнесенная к расстоянию L между точками i и j . Относительный крен K (соответственно - завал и перекос) вычисляется по формуле:

![]() .

.

7) Относительный прогиб (или перегиб) фундамента, представляющим частное от деления величины стрелы прогиба на длину изогнувшейся части здания или сооружения. Симметричный относительный прогиб f отдельных частей сооружения вычисляется по формуле:

![]()

где Si и Sj -осадки точек i и j, фиксированных на краях прямолинейного участка сооружения длиной L;

Sk - осадка точки K , расположенной в середине между точками i и j. Направление прогиба определяется знаками: плюс - при выпуклости, минус - при вогнутости.

8) Кручением здания, представляющим сложную деформацию-поворот его параллельных поперечных сечений вокруг продольной оси в разные стороны и на разные углы.

9) Горизонтальное смещение Q отдельной точки сооружения характеризуется разностью ее координат Xn, Yn, Xm, Ym соответственно в n-ном и m-ом циклах наблюдений. Положение осей координат, как правило, совпадает с главными осями сооружений. Вычисляют смещения в общем случае по формулам:

![]()

10) Трещинами, представляющими разрывы в отдельных конструкциях сооружения и возникающими вследствие неравномерных осадок и дополнительных напряжений.