- •Министерство образования и науки рф

- •1. Основные сведения из инженерной геодезии

- •1.1. Предмет геодезии

- •1.2. Форма и размеры Земли

- •1.3. Системы координат в геодезии

- •1.4. Ориентирование

- •1.5. Топографические карты и планы

- •1.6. Номенклатура топографических планов и карт

- •1.7. Содержание топографических планов и карт

- •1.8. Элементы теории ошибок измерений

- •1.8.1. Измерения и их ошибки

- •1.8.2. Арифметическое среднее

- •1.8.3. Средняя квадратическая ошибка измерений

- •1.8.4. Средняя квадратическая ошибка функций

- •1.8.5. Понятие об обработке многократных неравноточных

- •1.9. Геодезические сети

- •1.10. Основные геодезические задачи

- •2. Угловые измерения, теодолиты

- •2.1. Принципы измерения горизонтальных и

- •2.2. Зрительные трубы геодезических приборов

- •2. 3. Уровни геодезических приборов

- •2.4. Отсчетные устройства геодезических приборов

- •2.5. Приспособления для центрирования приборов

- •2.6. Типы теодолитов

- •2.7. Установка теодолита в рабочее положение

- •2.8. Измерение горизонтальных углов

- •2.9. Измерение вертикальных углов

- •2.10. Измерение теодолитом магнитных и истинных

- •3. Линейные измерения

- •3.1. Измерение длин линий лентами и рулетками

- •3.2. Оптические дальномеры

- •3.3. Свето - и радиодальномеры

- •4. Нивелирование

- •4.1. Сущность и методы нивелирования

- •4.2. Классификация и устройство нивелиров

- •4.3. Нивелирные рейки

- •4.4. Лазерные и кодовые приборы для геометрического

- •4.5. Точность геометрического нивелирования

- •4.6. Производство технического нивелирования

- •4.7. Тригонометрическое нивелирование

- •5. Топографические съемки

- •5. 1. Сущность и виды топографических съемок

- •5.2. Выбор масштаба и высоты сечения рельефа при

- •6. Теодолитная и тахеометрическая съемки

- •6.1. Теодолитная съемка

- •6.2. Тахеометрическая съемка

- •6.3. Производство тахеометрической съемки

- •6.3.1. Полевые работы

- •6.3.2. Камеральные работы

- •7. Нивелирование поверхности

- •8. Наземно-космическая съемка местности

- •8.1. Общее понятие о системах спутниковой навигации

- •8.2. Принципы определения координат точек местности с

- •8.3. Измерение расстояний до навигационных спутников

- •По трем точным измерениям.

- •По трем неточным измерениям: 1 — точное местоположение точки; 2,3,4 — варианты ошибочного определения местоположения точки.

- •8.4. Приемники «gps»

- •8.5. Организация геодезических работ с использованием

- •8.6. Использование gps – технологий при инженерных

- •8.7. Наземно-космическая топографическая съемка

- •9. Батиметрическая съемка

- •9.1. Общие сведения

- •9.2. Основные принципы эхолокации

- •9.3. Регистрация уровня воды

- •9. 4. Плановое координирование батиметрических съемок

- •10. Цифровые и математические модели

- •10.1. Виды цифровых моделей местности

- •10.2. Методы построения цифровых моделей местности и

- •10.3. Математические модели местности

- •11. Проектная документация и инженерно-

- •11.1. Общие сведения о проектной документации для

- •11.2. Инженерно-геодезические изыскания

- •11.3. Некоторые инженерно-геодезические задачи,

- •12.1. Общие сведения

- •12.2. Элементы автомобильных дорог

- •12.3. Геодезические работы при полевом трассировании

- •12.4. Разбивка земляного полотна дороги

- •13. Разбивочные работы на строительных

- •13.1. Общие сведения

- •13.2. Основные элементы геодезических разбивочных

- •13.3. Способы разбивки сооружений

- •13.4. План организации рельефа

- •13.5. Геодезическая строительная сетка и обноска

- •14. Геодезические работы при строительстве

- •14.1. Геодезические работы при возведении подземной

- •14.2. Построение разбивочной основы на исходном

- •14.3. Проектирование осей и передача отметок на

- •14.4. Геодезические работы при монтаже колонн и укладке

- •14.5. Геодезические работы при строительстве

- •14.6. Геодезические работы при строительстве зданий в

- •15. Геодезические работы при строительстве

- •16. Геодезические работы при строительстве

- •16.1. Топографическая основа для проектирования

- •16.2. Вынос в натуру трасс подземных трубопроводов

- •16.3. Геодезические работы при прокладке подземных

- •17. Особенности геодезических работ в

- •17.1. Топографическая основа планировки и застройки

- •17.2. Геодезические опорные сети на городских

- •17.3. Особенности топосъемки застроенных территорий

- •17.4. Вынос в натуру красных линий

- •17.5. Съемка существующих подземных коммуникаций

- •17.6. Вынос в натуру и определение границ

- •18. Исполнительные съемки

- •18.1. Назначение и методы исполнительных съемок

- •18.2. Исполнительные съемки в строительстве

- •18.3. Составление исполнительных генеральных планов

- •19. Наблюдения за деформациями сооружений

- •19.1. Виды деформаций и причины их возникновения

- •19.2. Задачи и организация наблюдений

- •19.3. Точность и периодичность наблюдений

- •19.4. Основные типы геодезических деформационных

- •19.5. Наблюдения за осадками сооружений

- •19.6. Наблюдения за горизонтальными смещениями

- •19.7. Наблюдения за кренами, трещинами и оползнями

- •19.8. Обработка и анализ результатов наблюдений

- •20. Организация инженерно-геодезических работ,

- •20.1. Организация геодезических работ в строительстве

- •20.2. Стандартизация в инженерно-геодезических работах

- •Часть 1. «Организация, управление, экономика». Состоит из 12 групп.

- •20.3. Техника безопасности при выполнении инженерно-

- •Список контрольных вопросов общие вопросы инженерной геодезии (разделы 1 – 10)

- •Геодезические работы в строительстве (разделы 11 – 20)

- •Содержание

13.3. Способы разбивки сооружений

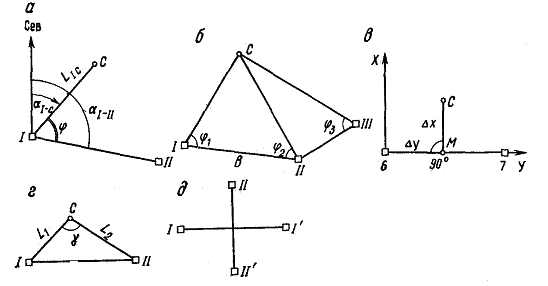

Основными способами разбивки сооружений являются (рис. 13.7): способ полярных координат, способ прямой угловой засечки, способ прямоугольных координат, способы линейной и створной засечек.

Выбор того или иного способа определяется расположением объекта строительства, его формой и размерами, возможностями выполнения угловых и линейных измерений и требуемой точностью разбивки.

Рис. 13.7. Разбивка точки сооружения: а - полярным способом; б — угловой засечкой; в — способом прямоугольных координат, г - линейной засечкой; д — створной засечкой.

Способ полярных координат применяется, когда сооружение находится вблизи геодезической разбивочной сети и окружающая его местность удобна для производства линейных измерений.

Вначале выполняют геодезическую подготовку проекта. Для этого по заданным (или определенным графически) координатам Хс, Ус точки С сооружения (рис. 13.7, а) и известным координатам ХI, УI пункта разбивочной основы I вычисляют разбивочные элементы:

- дирекционный угол αI-C = arctg[(Ус —УI)/(Хс —ХI)];

- полярное расстояние LI-C =(Ус —УI)/siп(αI-C) =(Xс —XI)/cos(αI-C);

- разбивочный угол φ = αI-II - αI-C .

Положение точки С на местности определяют, установив в пункте I теодолит и отложив от направления I -II угол φ, а затем от пункта I расстояние LI-C.

Точность разбивки точки полярным способом выражается формулой:

![]() (13.3.1)

(13.3.1)

где mL, mφ соответственно средние квадратические погрешности отложений расстояния и угла; mф - средняя квадратическая погрешность фиксации точки на местности.

Способ прямой угловой засечки. При значительном удалении сооружения от разбивочной основы, а также в условиях водного пространства для выноса в натуру точки С сооружения применяют прямую угловую засечку (рис. 13.7, б). Так же, как в предыдущем способе, по координатам пунктов С, / и II вычисляют дирекционные углы направлений I - С и II - С, а затем разбивочные углы φ1 и φ2, которые откладывают от исходной линии I - II в ее конечных точках. Пересечение направлений I - С и II - C определяет на местности положение точки С. Контроль разбивки точки может быть осуществлен визированием с пункта III под вычисленным разбивочным углом φ3.

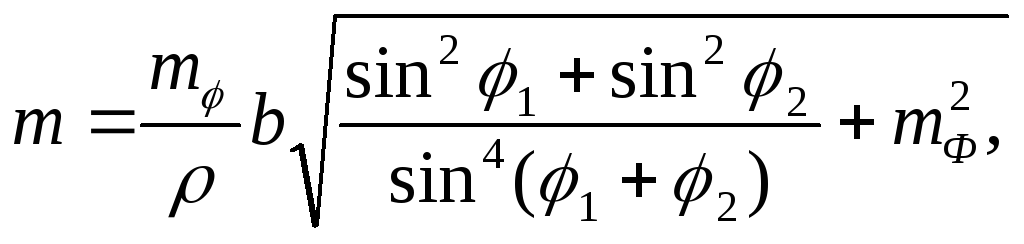

Средняя квадратическая погрешность прямой угловой засечки вычисляется по формуле:

(13.3.2)

(13.3.2)

где mф - средняя квадратическая погрешность отложения углов φ1 и φ2, b - расстояние между опорными пунктами I – II (базис засечки).

Способ прямоугольных координат. Этот способ удобен, если на участке строительства имеется строительная геодезическая сетка. В этом случае разбивочными элементами являются приращения координат ΔХ, ΔY (рис. 13.7, в), вычисляемые как разность координат определяемой точки С и ближайшей точки строительной сетки 6.

Так, например, для выноса в натуру точки С от точки строительной сетки 6 откладывается отрезок ΔY, конец которого в точке М закрепляется. В точке М устанавливают теодолит и при двух положениях круга восстанавливают к стороне 6 - 7 перпендикуляр, по направлению которого откладывают величину ΔХ.

Средняя квадратическая погрешность разбивки точки способом прямоугольных координат определяется по формуле

![]() (13.3.3)

(13.3.3)

где mΔХ, mΔY - средние квадратические погрешности отложений приращений координат; m90 - средняя квадратическая погрешность построения прямого угла; mФ - ошибка фиксирования точки на местности.

Способ линейной засечки рекомендуется применять при достаточной густоте пунктов разбивочной сети. При этом расстояние между ними и определяемой точкой не должно превышать длины мерного прибора. Как видно из рис. 13.7, г положение точки С определяется пересечением отрезков заданной длины L1 и L2 , отложенных от пунктов I и II.

Для оценки точности разбивки точки способом линейной засечки пользуются формулой:

![]() ,

(13.3.4)

,

(13.3.4)

где mL - средняя квадратическая ошибка отложения расстояний L1, L2, γ - угол пересечения этих расстояний.

Способ створной засечки состоит в том, что определяемая точка получается на пересечении взаимно перпендикулярных визирных лучей по створам I – I’ и II – II’ (рис. 13.7, д), закрепленным на местности за пределами сооружения. Этот способ широко применяется при разбивке сооружений прямоугольной конфигурации, а при расстояниях между створными точками в пределах 20 - 30 м практикуется образование створов с помощью монтажных проволок (струн), натягиваемых в двух взаимно перпендикулярных направлениях.