- •Министерство образования и науки рф

- •1. Основные сведения из инженерной геодезии

- •1.1. Предмет геодезии

- •1.2. Форма и размеры Земли

- •1.3. Системы координат в геодезии

- •1.4. Ориентирование

- •1.5. Топографические карты и планы

- •1.6. Номенклатура топографических планов и карт

- •1.7. Содержание топографических планов и карт

- •1.8. Элементы теории ошибок измерений

- •1.8.1. Измерения и их ошибки

- •1.8.2. Арифметическое среднее

- •1.8.3. Средняя квадратическая ошибка измерений

- •1.8.4. Средняя квадратическая ошибка функций

- •1.8.5. Понятие об обработке многократных неравноточных

- •1.9. Геодезические сети

- •1.10. Основные геодезические задачи

- •2. Угловые измерения, теодолиты

- •2.1. Принципы измерения горизонтальных и

- •2.2. Зрительные трубы геодезических приборов

- •2. 3. Уровни геодезических приборов

- •2.4. Отсчетные устройства геодезических приборов

- •2.5. Приспособления для центрирования приборов

- •2.6. Типы теодолитов

- •2.7. Установка теодолита в рабочее положение

- •2.8. Измерение горизонтальных углов

- •2.9. Измерение вертикальных углов

- •2.10. Измерение теодолитом магнитных и истинных

- •3. Линейные измерения

- •3.1. Измерение длин линий лентами и рулетками

- •3.2. Оптические дальномеры

- •3.3. Свето - и радиодальномеры

- •4. Нивелирование

- •4.1. Сущность и методы нивелирования

- •4.2. Классификация и устройство нивелиров

- •4.3. Нивелирные рейки

- •4.4. Лазерные и кодовые приборы для геометрического

- •4.5. Точность геометрического нивелирования

- •4.6. Производство технического нивелирования

- •4.7. Тригонометрическое нивелирование

- •5. Топографические съемки

- •5. 1. Сущность и виды топографических съемок

- •5.2. Выбор масштаба и высоты сечения рельефа при

- •6. Теодолитная и тахеометрическая съемки

- •6.1. Теодолитная съемка

- •6.2. Тахеометрическая съемка

- •6.3. Производство тахеометрической съемки

- •6.3.1. Полевые работы

- •6.3.2. Камеральные работы

- •7. Нивелирование поверхности

- •8. Наземно-космическая съемка местности

- •8.1. Общее понятие о системах спутниковой навигации

- •8.2. Принципы определения координат точек местности с

- •8.3. Измерение расстояний до навигационных спутников

- •По трем точным измерениям.

- •По трем неточным измерениям: 1 — точное местоположение точки; 2,3,4 — варианты ошибочного определения местоположения точки.

- •8.4. Приемники «gps»

- •8.5. Организация геодезических работ с использованием

- •8.6. Использование gps – технологий при инженерных

- •8.7. Наземно-космическая топографическая съемка

- •9. Батиметрическая съемка

- •9.1. Общие сведения

- •9.2. Основные принципы эхолокации

- •9.3. Регистрация уровня воды

- •9. 4. Плановое координирование батиметрических съемок

- •10. Цифровые и математические модели

- •10.1. Виды цифровых моделей местности

- •10.2. Методы построения цифровых моделей местности и

- •10.3. Математические модели местности

- •11. Проектная документация и инженерно-

- •11.1. Общие сведения о проектной документации для

- •11.2. Инженерно-геодезические изыскания

- •11.3. Некоторые инженерно-геодезические задачи,

- •12.1. Общие сведения

- •12.2. Элементы автомобильных дорог

- •12.3. Геодезические работы при полевом трассировании

- •12.4. Разбивка земляного полотна дороги

- •13. Разбивочные работы на строительных

- •13.1. Общие сведения

- •13.2. Основные элементы геодезических разбивочных

- •13.3. Способы разбивки сооружений

- •13.4. План организации рельефа

- •13.5. Геодезическая строительная сетка и обноска

- •14. Геодезические работы при строительстве

- •14.1. Геодезические работы при возведении подземной

- •14.2. Построение разбивочной основы на исходном

- •14.3. Проектирование осей и передача отметок на

- •14.4. Геодезические работы при монтаже колонн и укладке

- •14.5. Геодезические работы при строительстве

- •14.6. Геодезические работы при строительстве зданий в

- •15. Геодезические работы при строительстве

- •16. Геодезические работы при строительстве

- •16.1. Топографическая основа для проектирования

- •16.2. Вынос в натуру трасс подземных трубопроводов

- •16.3. Геодезические работы при прокладке подземных

- •17. Особенности геодезических работ в

- •17.1. Топографическая основа планировки и застройки

- •17.2. Геодезические опорные сети на городских

- •17.3. Особенности топосъемки застроенных территорий

- •17.4. Вынос в натуру красных линий

- •17.5. Съемка существующих подземных коммуникаций

- •17.6. Вынос в натуру и определение границ

- •18. Исполнительные съемки

- •18.1. Назначение и методы исполнительных съемок

- •18.2. Исполнительные съемки в строительстве

- •18.3. Составление исполнительных генеральных планов

- •19. Наблюдения за деформациями сооружений

- •19.1. Виды деформаций и причины их возникновения

- •19.2. Задачи и организация наблюдений

- •19.3. Точность и периодичность наблюдений

- •19.4. Основные типы геодезических деформационных

- •19.5. Наблюдения за осадками сооружений

- •19.6. Наблюдения за горизонтальными смещениями

- •19.7. Наблюдения за кренами, трещинами и оползнями

- •19.8. Обработка и анализ результатов наблюдений

- •20. Организация инженерно-геодезических работ,

- •20.1. Организация геодезических работ в строительстве

- •20.2. Стандартизация в инженерно-геодезических работах

- •Часть 1. «Организация, управление, экономика». Состоит из 12 групп.

- •20.3. Техника безопасности при выполнении инженерно-

- •Список контрольных вопросов общие вопросы инженерной геодезии (разделы 1 – 10)

- •Геодезические работы в строительстве (разделы 11 – 20)

- •Содержание

4.4. Лазерные и кодовые приборы для геометрического

нивелирования

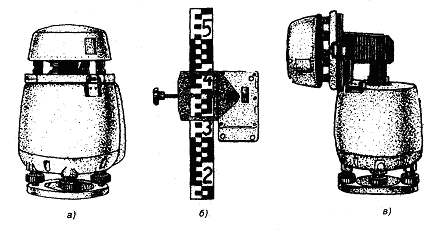

Лазерные нивелиры - визуализируют визирный луч, образуя плоскость вращения нивелира (рис. 4.7). При пересечении плоскостью вращения вертикальной специальной рейки, на них высвечивается горизонтальная линия, от которой отсчитываются превышения. Используются визуальная или фотоэлектрическая индикация. Один нивелир обслуживает сразу несколько реек. Выпускаются: лазерный визир ЛВ5М, лазерная приставка ПЛ-1, лазерный нивелир с вращающимся лучом Геоплан 300 (скорость 12 об/мин).

Кодовые нивелиры имеют встроенную микро-ЭВМ и используют рейки с закодированными делениями. После ввода информации в ЭВМ об отметках начального и конечного реперов, выполняют наведение на рейки и нажатие клавиши "отсчет", после чего все вычисления выполняются автоматически. Используется кодовый нивелир RENI 002A. Погрешность 0.2 мм на 1 км хода.

Рис. 4.7. Лазерный нивелир. а) – общий вид; б) – отсчет по рейке; в) – положение нивелира для развертки горизонтальной плоскости.

4.5. Точность геометрического нивелирования

Основные ошибки, влияющие на точность нивелирования:

- ошибки отсчета по рейке за счет недостаточной разрешающей способности зрительной трубы;

- ошибки округления отсчетов по рейке;

- ошибки установки визирного луча в горизонтальное положение;

- ошибки при нанесении делений на рейки.

Для технического нивелирования принято:

- допустимое расхождение на 1 станции между превышениями по черной и красной сторонам 5 мм;

-

предельная невязка хода fh

= ± 50

![]() мм, где L

- длина хода в км. Или fh

= ± 50

мм, где L

- длина хода в км. Или fh

= ± 50

![]() мм, n

- число станций. Последняя формула для

пересеченного рельефа.

мм, n

- число станций. Последняя формула для

пересеченного рельефа.

4.6. Производство технического нивелирования

Работа на станции:

1. Установить нивелир на станции примерно на равном расстоянии от связующих точек хода с расхождением длины плеч не более 10 - 15 м с контролем по оптическому дальномеру или шагами (установка не обязательно в створе). Плечи до 60-70 м;

2. Привести прибор в рабочее положение по круглому уровню;

3. Установить вертикально рейки в связующих точках;

4. Взять отсчет по черной стороне задней рейки азч;

5. Взять отсчеты по черной и красной сторонам передней рейки bпч, bпк;

6. Взять отсчет по красной стороне задней рейки aзк;

7. Проконтролировать в отсчетах разность пяток;

8. Вычислить превышение по черным и красным отсчетам:

hч = азч - bпч ; hк = азк - bпк;

9. Если abs(hч - hк) ≤ 5 мм, то вычислить hср = (hч + hк)/2;

10. Взять отсчеты по черной стороне реек в промежуточных точках;

11. Переход на следующую станцию.

Прокладка нивелирного хода:

1. Привязка начальной точки хода к реперу;

2. Прокладка хода по заданным точкам;

3. Привязка хода к другому реперу или замыкание на исходный репер.

Невязка хода вычисляется по формуле:

fh = Σhпр - (Hк - Hн), где Σhпр - сумма практических превышений в ходе; Hк , Hн - отметки конечного и начального реперов. Если ход замкнутый, то fh = Σhпр.