- •Министерство образования и науки рф

- •1. Основные сведения из инженерной геодезии

- •1.1. Предмет геодезии

- •1.2. Форма и размеры Земли

- •1.3. Системы координат в геодезии

- •1.4. Ориентирование

- •1.5. Топографические карты и планы

- •1.6. Номенклатура топографических планов и карт

- •1.7. Содержание топографических планов и карт

- •1.8. Элементы теории ошибок измерений

- •1.8.1. Измерения и их ошибки

- •1.8.2. Арифметическое среднее

- •1.8.3. Средняя квадратическая ошибка измерений

- •1.8.4. Средняя квадратическая ошибка функций

- •1.8.5. Понятие об обработке многократных неравноточных

- •1.9. Геодезические сети

- •1.10. Основные геодезические задачи

- •2. Угловые измерения, теодолиты

- •2.1. Принципы измерения горизонтальных и

- •2.2. Зрительные трубы геодезических приборов

- •2. 3. Уровни геодезических приборов

- •2.4. Отсчетные устройства геодезических приборов

- •2.5. Приспособления для центрирования приборов

- •2.6. Типы теодолитов

- •2.7. Установка теодолита в рабочее положение

- •2.8. Измерение горизонтальных углов

- •2.9. Измерение вертикальных углов

- •2.10. Измерение теодолитом магнитных и истинных

- •3. Линейные измерения

- •3.1. Измерение длин линий лентами и рулетками

- •3.2. Оптические дальномеры

- •3.3. Свето - и радиодальномеры

- •4. Нивелирование

- •4.1. Сущность и методы нивелирования

- •4.2. Классификация и устройство нивелиров

- •4.3. Нивелирные рейки

- •4.4. Лазерные и кодовые приборы для геометрического

- •4.5. Точность геометрического нивелирования

- •4.6. Производство технического нивелирования

- •4.7. Тригонометрическое нивелирование

- •5. Топографические съемки

- •5. 1. Сущность и виды топографических съемок

- •5.2. Выбор масштаба и высоты сечения рельефа при

- •6. Теодолитная и тахеометрическая съемки

- •6.1. Теодолитная съемка

- •6.2. Тахеометрическая съемка

- •6.3. Производство тахеометрической съемки

- •6.3.1. Полевые работы

- •6.3.2. Камеральные работы

- •7. Нивелирование поверхности

- •8. Наземно-космическая съемка местности

- •8.1. Общее понятие о системах спутниковой навигации

- •8.2. Принципы определения координат точек местности с

- •8.3. Измерение расстояний до навигационных спутников

- •По трем точным измерениям.

- •По трем неточным измерениям: 1 — точное местоположение точки; 2,3,4 — варианты ошибочного определения местоположения точки.

- •8.4. Приемники «gps»

- •8.5. Организация геодезических работ с использованием

- •8.6. Использование gps – технологий при инженерных

- •8.7. Наземно-космическая топографическая съемка

- •9. Батиметрическая съемка

- •9.1. Общие сведения

- •9.2. Основные принципы эхолокации

- •9.3. Регистрация уровня воды

- •9. 4. Плановое координирование батиметрических съемок

- •10. Цифровые и математические модели

- •10.1. Виды цифровых моделей местности

- •10.2. Методы построения цифровых моделей местности и

- •10.3. Математические модели местности

- •11. Проектная документация и инженерно-

- •11.1. Общие сведения о проектной документации для

- •11.2. Инженерно-геодезические изыскания

- •11.3. Некоторые инженерно-геодезические задачи,

- •12.1. Общие сведения

- •12.2. Элементы автомобильных дорог

- •12.3. Геодезические работы при полевом трассировании

- •12.4. Разбивка земляного полотна дороги

- •13. Разбивочные работы на строительных

- •13.1. Общие сведения

- •13.2. Основные элементы геодезических разбивочных

- •13.3. Способы разбивки сооружений

- •13.4. План организации рельефа

- •13.5. Геодезическая строительная сетка и обноска

- •14. Геодезические работы при строительстве

- •14.1. Геодезические работы при возведении подземной

- •14.2. Построение разбивочной основы на исходном

- •14.3. Проектирование осей и передача отметок на

- •14.4. Геодезические работы при монтаже колонн и укладке

- •14.5. Геодезические работы при строительстве

- •14.6. Геодезические работы при строительстве зданий в

- •15. Геодезические работы при строительстве

- •16. Геодезические работы при строительстве

- •16.1. Топографическая основа для проектирования

- •16.2. Вынос в натуру трасс подземных трубопроводов

- •16.3. Геодезические работы при прокладке подземных

- •17. Особенности геодезических работ в

- •17.1. Топографическая основа планировки и застройки

- •17.2. Геодезические опорные сети на городских

- •17.3. Особенности топосъемки застроенных территорий

- •17.4. Вынос в натуру красных линий

- •17.5. Съемка существующих подземных коммуникаций

- •17.6. Вынос в натуру и определение границ

- •18. Исполнительные съемки

- •18.1. Назначение и методы исполнительных съемок

- •18.2. Исполнительные съемки в строительстве

- •18.3. Составление исполнительных генеральных планов

- •19. Наблюдения за деформациями сооружений

- •19.1. Виды деформаций и причины их возникновения

- •19.2. Задачи и организация наблюдений

- •19.3. Точность и периодичность наблюдений

- •19.4. Основные типы геодезических деформационных

- •19.5. Наблюдения за осадками сооружений

- •19.6. Наблюдения за горизонтальными смещениями

- •19.7. Наблюдения за кренами, трещинами и оползнями

- •19.8. Обработка и анализ результатов наблюдений

- •20. Организация инженерно-геодезических работ,

- •20.1. Организация геодезических работ в строительстве

- •20.2. Стандартизация в инженерно-геодезических работах

- •Часть 1. «Организация, управление, экономика». Состоит из 12 групп.

- •20.3. Техника безопасности при выполнении инженерно-

- •Список контрольных вопросов общие вопросы инженерной геодезии (разделы 1 – 10)

- •Геодезические работы в строительстве (разделы 11 – 20)

- •Содержание

4. Нивелирование

4.1. Сущность и методы нивелирования

Для изображения рельефа на планах и картах, а также при проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных сооружений необходимо знать высоты точек местности и сооружений.

Определение разности высот (превышений) точек местности называется нивелированием. После нивелирования по известным высотам закрепленных точек (реперов) и превышениям вычисляют высоты всех остальных точек.

Репер - закрепленная на местности или сооружении точка с известной отметкой.

Основные методы нивелирования:

1. Геометрическое. При геометрическом нивелировании превышение между точками местности определяют с помощью горизонтального визирного луча. Горизонтальный визирный луч реализует специальный геодезический прибор - нивелир. Кроме того, могут использоваться теодолит или кипрегель, если они имеют уровень при трубе для установки ее в горизонтальное положение.

2. Тригонометрическое. Превышения точек определяются с помощью наклонного визирного луча. При этом измеряются угол наклона луча и наклонное расстояние между точками (менее точное за счет влияния рефракции).

3. Барометрическое. Основано на физическом законе уменьшения атмосферного давления с высотой. Используется в горных условиях. Точность - не более 0.5 м.

4. Гидростатическое. Основано на законе равенства уровней жидкости в сообщающихся сосудах вне зависимости от высот точек, где установлены эти сосуды. Точность до 8 мкм - наивысшая. Кроме того - передача отметок через водные преграды. (Например, на о. Сахалин по нефтепроводу была передана отметка с материка и затем развита сеть в БС.)

Геометрическое нивелирование выполняется специальным геодезическим прибором – нивелиром (рис. 4.1).

Рис. 4.1 Нивелир 2Н-3Л.

Способы геометрического нивелирования:

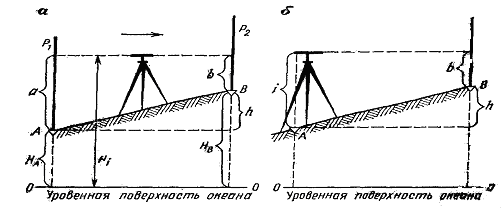

Различают два способа геометрического нивелирования: "из середины" и "вперед". При нивелировании " из середины " нивелир устанавливается на примерно равных расстояниях от точек А и В (расстояния называются плечами - рис. 4.2 а). В точках А и В устанавливаются специальные рейки с сантиметровыми делениями. Точка А называется задней, В - передней, если ход от А к В. Приведя визирный луч в горизонтальное положение берут отсчеты а и b, затем вычисляют превышение h = a - b (задний минус передний).

Рис. 4.2. Нивелирование «из середины» а; и «вперед» б.

При нивелировании "вперед" нивелир устанавливают так, чтобы окуляр был над задней точкой по отвесу, а рейку ставят в передней точке (рис. 4.2 б). Приводят визирный луч в горизонтальное положение и измеряют высоту прибора (i - расстояние по вертикали от центра окуляра до точки А) и берут отсчет b по рейке в точке В. Превышение h = i - b.

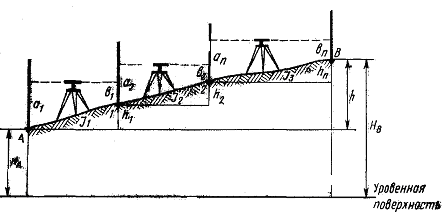

Нивелирование с одной станции (стоянки прибора) называется простым. Однако при необходимости определить превышения между точками, находящимися на значительном расстоянии друг от друга, производится последовательное нивелирование с нескольких станций. Такое нивелирование называется сложным и образует нивелирный ход (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Схема нивелирного хода.

Точки нивелирного хода, на которых рейка вначале являлась передней, а потом - задней называются связующими. Например, рейка в точке А для станции J1 передняя, а для станции J2 - задняя, то есть является связующей. Расстояние между связующими точками не должно быть более 150 м.

Если известна высота точки А и превышение h точки А над следующей точкой, то получим высоту связующей точки:

Hсв1 = HА + h1

........................

HВ = Hсвn + hn

или в общем виде Hi+1 = Hi + hi.

Высота последующей связующей точки равна высоте предыдущей точки плюс превышение между ними. Просуммировав все равенства, можно для высоты точки В получить выражение:

HВ = HА + Σ hi.

Нивелирные ходы для контроля обычно опираются на реперы. Если ход опирается на два разных репера, то он разомкнутый. В этом случае теоретически сумма превышений в ходе должна равняться разности отметок реперов. Если ход замыкается на один и тот же репер (конечная точка совпадает с начальной), то ход замкнутый. В этом случае теоретически сумма превышений в ходе должна быть равна нулю.

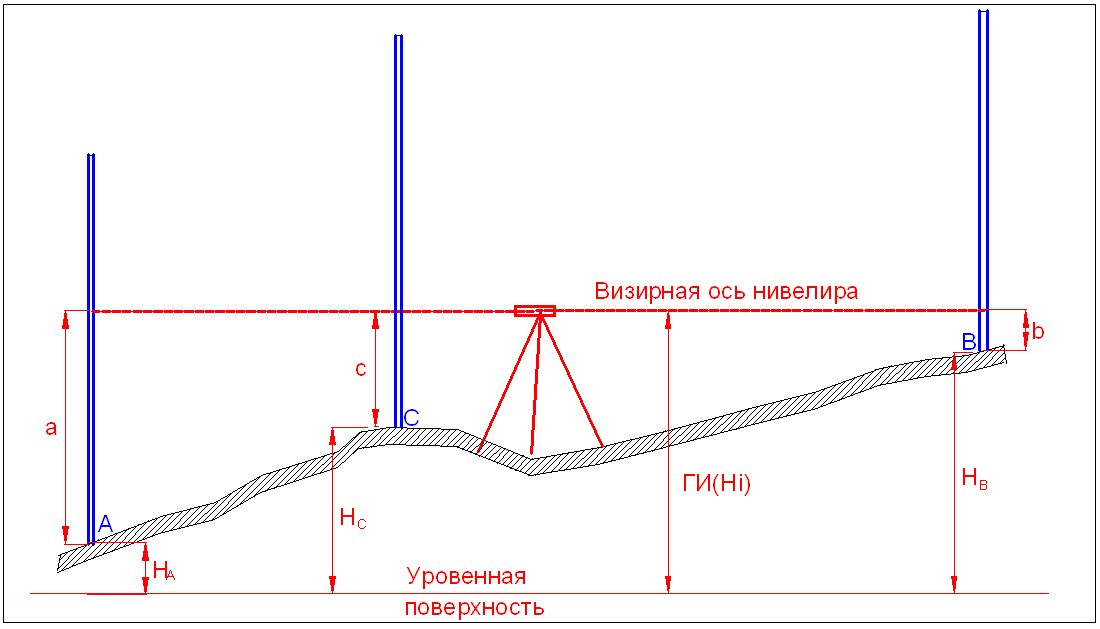

Характерные точки местности (точка С), для которых необходимо определять высоты, но расположенные между связующими точками (рис. 4.4) называются промежуточными.

Рис. 4.4. Определение отметки промежуточной точки.

Для определения высоты промежуточной точки С на ней устанавливается рейка и берется отсчет с по рабочей стороне рейки. Высота Hс определяется через горизонт прибора ГП или Hi - это расстояние по отвесной линии от визирного луча до уровенной поверхности. Из рисунка следует: Hi =HA+a=HB+b т.е. ГП равен высоте точки плюс отсчет по рейке в этой точке.

Зная ГП определяют высоту точки С: HC = Hi - c, т.е. высота промежуточной точки равна ГП минус отсчет по рейке в этой точке.