- •Министерство образования и науки рф

- •1. Основные сведения из инженерной геодезии

- •1.1. Предмет геодезии

- •1.2. Форма и размеры Земли

- •1.3. Системы координат в геодезии

- •1.4. Ориентирование

- •1.5. Топографические карты и планы

- •1.6. Номенклатура топографических планов и карт

- •1.7. Содержание топографических планов и карт

- •1.8. Элементы теории ошибок измерений

- •1.8.1. Измерения и их ошибки

- •1.8.2. Арифметическое среднее

- •1.8.3. Средняя квадратическая ошибка измерений

- •1.8.4. Средняя квадратическая ошибка функций

- •1.8.5. Понятие об обработке многократных неравноточных

- •1.9. Геодезические сети

- •1.10. Основные геодезические задачи

- •2. Угловые измерения, теодолиты

- •2.1. Принципы измерения горизонтальных и

- •2.2. Зрительные трубы геодезических приборов

- •2. 3. Уровни геодезических приборов

- •2.4. Отсчетные устройства геодезических приборов

- •2.5. Приспособления для центрирования приборов

- •2.6. Типы теодолитов

- •2.7. Установка теодолита в рабочее положение

- •2.8. Измерение горизонтальных углов

- •2.9. Измерение вертикальных углов

- •2.10. Измерение теодолитом магнитных и истинных

- •3. Линейные измерения

- •3.1. Измерение длин линий лентами и рулетками

- •3.2. Оптические дальномеры

- •3.3. Свето - и радиодальномеры

- •4. Нивелирование

- •4.1. Сущность и методы нивелирования

- •4.2. Классификация и устройство нивелиров

- •4.3. Нивелирные рейки

- •4.4. Лазерные и кодовые приборы для геометрического

- •4.5. Точность геометрического нивелирования

- •4.6. Производство технического нивелирования

- •4.7. Тригонометрическое нивелирование

- •5. Топографические съемки

- •5. 1. Сущность и виды топографических съемок

- •5.2. Выбор масштаба и высоты сечения рельефа при

- •6. Теодолитная и тахеометрическая съемки

- •6.1. Теодолитная съемка

- •6.2. Тахеометрическая съемка

- •6.3. Производство тахеометрической съемки

- •6.3.1. Полевые работы

- •6.3.2. Камеральные работы

- •7. Нивелирование поверхности

- •8. Наземно-космическая съемка местности

- •8.1. Общее понятие о системах спутниковой навигации

- •8.2. Принципы определения координат точек местности с

- •8.3. Измерение расстояний до навигационных спутников

- •По трем точным измерениям.

- •По трем неточным измерениям: 1 — точное местоположение точки; 2,3,4 — варианты ошибочного определения местоположения точки.

- •8.4. Приемники «gps»

- •8.5. Организация геодезических работ с использованием

- •8.6. Использование gps – технологий при инженерных

- •8.7. Наземно-космическая топографическая съемка

- •9. Батиметрическая съемка

- •9.1. Общие сведения

- •9.2. Основные принципы эхолокации

- •9.3. Регистрация уровня воды

- •9. 4. Плановое координирование батиметрических съемок

- •10. Цифровые и математические модели

- •10.1. Виды цифровых моделей местности

- •10.2. Методы построения цифровых моделей местности и

- •10.3. Математические модели местности

- •11. Проектная документация и инженерно-

- •11.1. Общие сведения о проектной документации для

- •11.2. Инженерно-геодезические изыскания

- •11.3. Некоторые инженерно-геодезические задачи,

- •12.1. Общие сведения

- •12.2. Элементы автомобильных дорог

- •12.3. Геодезические работы при полевом трассировании

- •12.4. Разбивка земляного полотна дороги

- •13. Разбивочные работы на строительных

- •13.1. Общие сведения

- •13.2. Основные элементы геодезических разбивочных

- •13.3. Способы разбивки сооружений

- •13.4. План организации рельефа

- •13.5. Геодезическая строительная сетка и обноска

- •14. Геодезические работы при строительстве

- •14.1. Геодезические работы при возведении подземной

- •14.2. Построение разбивочной основы на исходном

- •14.3. Проектирование осей и передача отметок на

- •14.4. Геодезические работы при монтаже колонн и укладке

- •14.5. Геодезические работы при строительстве

- •14.6. Геодезические работы при строительстве зданий в

- •15. Геодезические работы при строительстве

- •16. Геодезические работы при строительстве

- •16.1. Топографическая основа для проектирования

- •16.2. Вынос в натуру трасс подземных трубопроводов

- •16.3. Геодезические работы при прокладке подземных

- •17. Особенности геодезических работ в

- •17.1. Топографическая основа планировки и застройки

- •17.2. Геодезические опорные сети на городских

- •17.3. Особенности топосъемки застроенных территорий

- •17.4. Вынос в натуру красных линий

- •17.5. Съемка существующих подземных коммуникаций

- •17.6. Вынос в натуру и определение границ

- •18. Исполнительные съемки

- •18.1. Назначение и методы исполнительных съемок

- •18.2. Исполнительные съемки в строительстве

- •18.3. Составление исполнительных генеральных планов

- •19. Наблюдения за деформациями сооружений

- •19.1. Виды деформаций и причины их возникновения

- •19.2. Задачи и организация наблюдений

- •19.3. Точность и периодичность наблюдений

- •19.4. Основные типы геодезических деформационных

- •19.5. Наблюдения за осадками сооружений

- •19.6. Наблюдения за горизонтальными смещениями

- •19.7. Наблюдения за кренами, трещинами и оползнями

- •19.8. Обработка и анализ результатов наблюдений

- •20. Организация инженерно-геодезических работ,

- •20.1. Организация геодезических работ в строительстве

- •20.2. Стандартизация в инженерно-геодезических работах

- •Часть 1. «Организация, управление, экономика». Состоит из 12 групп.

- •20.3. Техника безопасности при выполнении инженерно-

- •Список контрольных вопросов общие вопросы инженерной геодезии (разделы 1 – 10)

- •Геодезические работы в строительстве (разделы 11 – 20)

- •Содержание

3.2. Оптические дальномеры

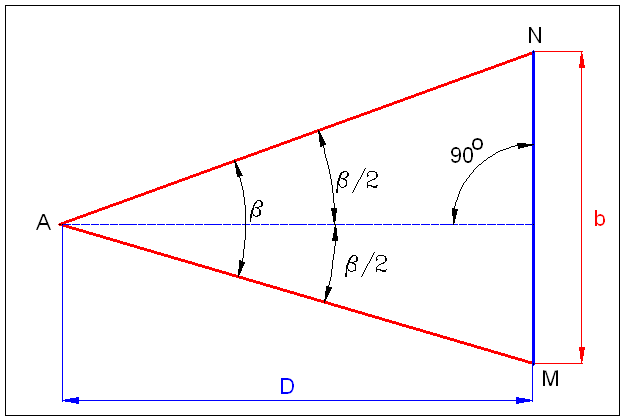

По конструктивным решениям оптические дальномеры подразделяются на нитяной и двойного изображения. Принцип измерения расстояний оптическим дальномером основан на решении прямоугольных либо равнобедренных треугольников, которые образуются между глазом наблюдателя и базисом дальномера (рейкой). Схема (вне зависимости от конструкции) представлена на рис. 3.5. На этом рисунке угол β весьма мал и называется параллактическим углом, а противоположная ему сторона b есть базис дальномера. Расстояние определяется по формуле D = (b/2)ctg(β/2) или D=kb, где k=(1/2) ctg(β/2) - коэффициент дальномера.

Рис. 3.5. Принцип действия оптического дальномера.

Оптические дальномеры бывают с постоянным β и переменным b, постоянным b и переменным β, либо с переменными b и β.

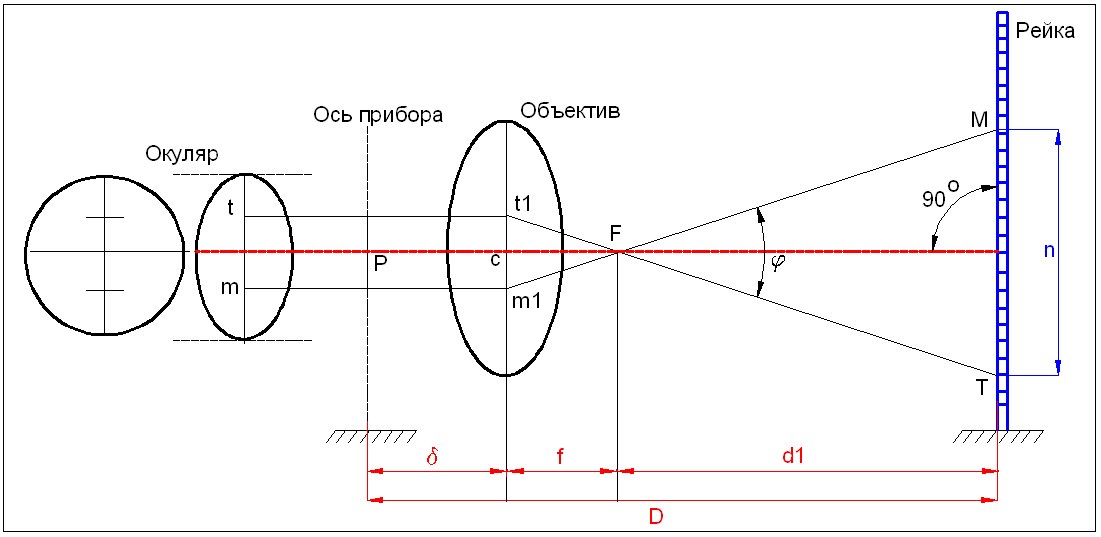

Нитяной дальномер - наиболее распространенный оптический дальномер с постоянным β и переменным b. Встроен практически во все зрительные трубы геодезических приборов. Это собственно два горизонтальных штриха сетки нитей. В качестве базиса используется рейка с сантиметровыми делениями. Дальномер и рейка располагаются на концах измеряемой линии. Могут быть два случая измерения расстояния нитяным дальномером:

1. Визирная ось трубы перпендикулярна вертикальной оси рейки (рис. 3.6). Лучи от глаза наблюдателя через окуляр, сетку нитей, объектив, проходят через фокус эквивалентной линзы объектива F и отсекают на рейке n делений в см. Из подобия треугольников FMT и Fm1t1 имеем: d1/n=f/P; d1 = (f/P)n, из рисунка следует, что D = d1+f+δ, где f - фокусное расстояние объектива, δ - расстояние от объектива до оси вращения прибора. Обозначив K=f/P и C=f + δ, получим D=Kn+C, где К называется коэффициентом дальномера, С - постоянная дальномера, весьма малая в современных зрительных трубах величина, поэтому ею пренебрегают, тогда имеем основную формулу нитяного оптического дальномера D=Kn. Причем обычно К=100. Следовательно, разность отсчетов по рейке n в сантиметрах дает сразу расстояние от прибора до рейки в метрах.

Рис. 3.6. Измерение расстояний оптическим дальномером с

горизонтальным визирным лучом.

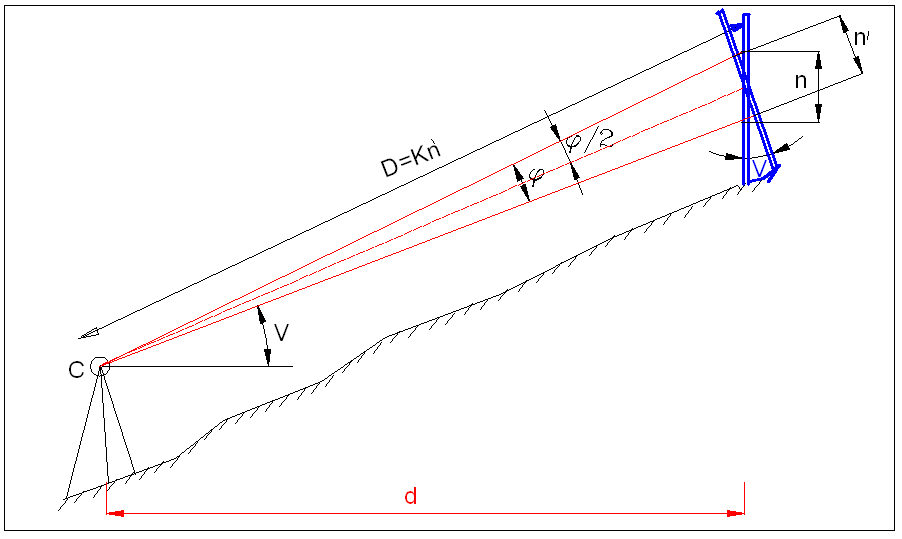

2. Визирная ось трубы не перпендикулярна вертикальной оси рейки (рис. 3.7). На рис. 3.7 V - угол наклона визирной оси к горизонту; n-разность отсчетов по вертикальной рейке n' - то же для рейки, перпендикулярной визирной оси, то есть наклонной к горизонту.

Тогда имеем d =(D + C)cosV. После ряда преобразований можно получить d = Kn+C-(Kn+C)sin2V или d = D-ΔD, причем с ростом V величина ΔD увеличивается. Другая формула:

d = Dcos2V.

Рис. 3.7. Измерение расстояний наклонным визирным лучом.

Точность измерения расстояний нитяным дальномером зависит от точности отсчетов по рейке, влияния вертикальной рефракции и параллакса сетки нитей. Она составляет от 1/200 до 1/400. Предельное расстояние, измеряемое нитяным дальномером, составляет 300 м.

3.3. Свето - и радиодальномеры

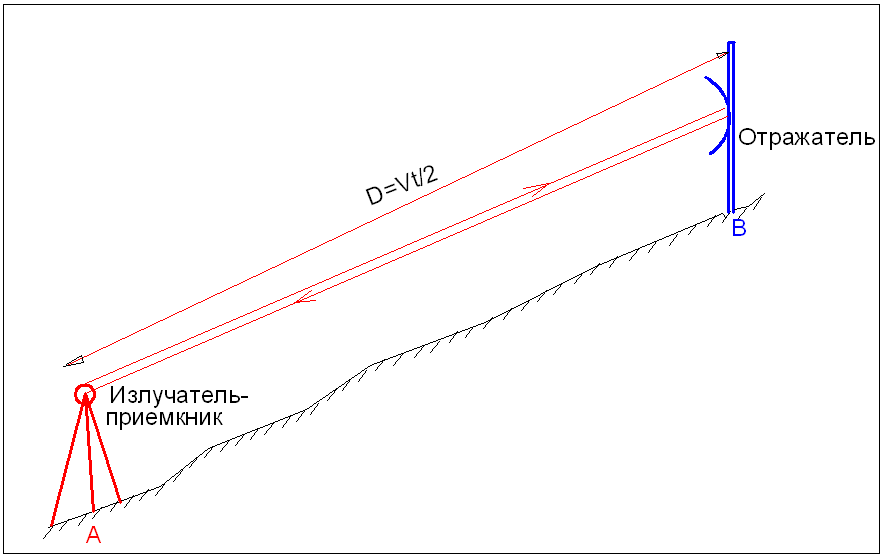

Свето- и радиодальномеры относятся к группе электромагнитных дальномеров, работающих на принципе измерения времени прохождения электромагнитными волнами измеряемого расстояния.

Если обозначить скорость электромагнитных волн V, а время их прохода от излучателя к отражателю и обратно через t, то D = Vt/2 (рис. 3.8). Скорость электромагнитных волн в вакууме V0 = 299792456 м/с, а в воздухе V= V0/n, где n - показатель преломления воздуха, зависящий от его температуры и влажности.

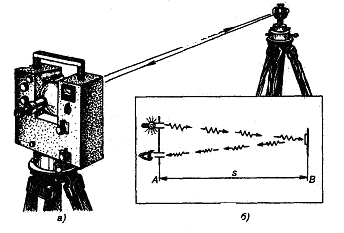

Рис. 3.8. Принцип действия светодальномера.

Для определения времени прохода сигнала t существуют два метода: импульсный и фазовый. Импульсный используется для больших расстояний, но имеет не высокую точность, фазовый - с высокой точностью для малых расстояний.

Светодальномеры - приборы для определения расстояний с помощью светового луча, направляемого от излучателя к отражателю и обратно к приемнику на излучателе. Из приемника световые волны попадают в устройство обработки сигнала, и в результате на табло высвечивается результат измерения, кроме того, ведется запись на магнитный носитель (рис. 3.9).

Рис. 3.9. Светодальномер а) и ход лучей б).

Отечественные светодальномеры делятся на 4 типа:

1. Высокоточные (СБ-6) - измеряют расстояния до 50 км.

2. Высокоточные для расстояний до 300 м.

3. Точные для расстояний до 2 км.

4. Технические - до 5 км.

Ошибка измерения расстояний светодальномерами составляет от 0.2 см до 5 см в зависимости от расстояния.

Для измерений на строительных площадках используются лазерные рулетки, не требующие отражателей (рис. 3.10).

Рис. 3.10. Лазерная рулетка.

Радиодальномеры - работают на том же принципе, что и светодальномеры, но не в диапазоне видимого света, а в сантиметровом диапазоне ультракоротких радиоволн. Их преимущество - в возможности работать в любых атмосферных условиях, кроме сильного дождя. Функции излучателя и отражателя выполняют специальные радиостанции - передающая и отражающая радиосигнал. В последних моделях они делаются взаимозаменяемыми. Кроме того, в комплект радиодальномера могут входить специальные мачты высотой до 30 м, на которых устанавливаются радиостанции, которые дистанционно управляются и служат специальными геодезическими сигналами - радиомаяками.