- •Министерство образования и науки рф

- •1. Основные сведения из инженерной геодезии

- •1.1. Предмет геодезии

- •1.2. Форма и размеры Земли

- •1.3. Системы координат в геодезии

- •1.4. Ориентирование

- •1.5. Топографические карты и планы

- •1.6. Номенклатура топографических планов и карт

- •1.7. Содержание топографических планов и карт

- •1.8. Элементы теории ошибок измерений

- •1.8.1. Измерения и их ошибки

- •1.8.2. Арифметическое среднее

- •1.8.3. Средняя квадратическая ошибка измерений

- •1.8.4. Средняя квадратическая ошибка функций

- •1.8.5. Понятие об обработке многократных неравноточных

- •1.9. Геодезические сети

- •1.10. Основные геодезические задачи

- •2. Угловые измерения, теодолиты

- •2.1. Принципы измерения горизонтальных и

- •2.2. Зрительные трубы геодезических приборов

- •2. 3. Уровни геодезических приборов

- •2.4. Отсчетные устройства геодезических приборов

- •2.5. Приспособления для центрирования приборов

- •2.6. Типы теодолитов

- •2.7. Установка теодолита в рабочее положение

- •2.8. Измерение горизонтальных углов

- •2.9. Измерение вертикальных углов

- •2.10. Измерение теодолитом магнитных и истинных

- •3. Линейные измерения

- •3.1. Измерение длин линий лентами и рулетками

- •3.2. Оптические дальномеры

- •3.3. Свето - и радиодальномеры

- •4. Нивелирование

- •4.1. Сущность и методы нивелирования

- •4.2. Классификация и устройство нивелиров

- •4.3. Нивелирные рейки

- •4.4. Лазерные и кодовые приборы для геометрического

- •4.5. Точность геометрического нивелирования

- •4.6. Производство технического нивелирования

- •4.7. Тригонометрическое нивелирование

- •5. Топографические съемки

- •5. 1. Сущность и виды топографических съемок

- •5.2. Выбор масштаба и высоты сечения рельефа при

- •6. Теодолитная и тахеометрическая съемки

- •6.1. Теодолитная съемка

- •6.2. Тахеометрическая съемка

- •6.3. Производство тахеометрической съемки

- •6.3.1. Полевые работы

- •6.3.2. Камеральные работы

- •7. Нивелирование поверхности

- •8. Наземно-космическая съемка местности

- •8.1. Общее понятие о системах спутниковой навигации

- •8.2. Принципы определения координат точек местности с

- •8.3. Измерение расстояний до навигационных спутников

- •По трем точным измерениям.

- •По трем неточным измерениям: 1 — точное местоположение точки; 2,3,4 — варианты ошибочного определения местоположения точки.

- •8.4. Приемники «gps»

- •8.5. Организация геодезических работ с использованием

- •8.6. Использование gps – технологий при инженерных

- •8.7. Наземно-космическая топографическая съемка

- •9. Батиметрическая съемка

- •9.1. Общие сведения

- •9.2. Основные принципы эхолокации

- •9.3. Регистрация уровня воды

- •9. 4. Плановое координирование батиметрических съемок

- •10. Цифровые и математические модели

- •10.1. Виды цифровых моделей местности

- •10.2. Методы построения цифровых моделей местности и

- •10.3. Математические модели местности

- •11. Проектная документация и инженерно-

- •11.1. Общие сведения о проектной документации для

- •11.2. Инженерно-геодезические изыскания

- •11.3. Некоторые инженерно-геодезические задачи,

- •12.1. Общие сведения

- •12.2. Элементы автомобильных дорог

- •12.3. Геодезические работы при полевом трассировании

- •12.4. Разбивка земляного полотна дороги

- •13. Разбивочные работы на строительных

- •13.1. Общие сведения

- •13.2. Основные элементы геодезических разбивочных

- •13.3. Способы разбивки сооружений

- •13.4. План организации рельефа

- •13.5. Геодезическая строительная сетка и обноска

- •14. Геодезические работы при строительстве

- •14.1. Геодезические работы при возведении подземной

- •14.2. Построение разбивочной основы на исходном

- •14.3. Проектирование осей и передача отметок на

- •14.4. Геодезические работы при монтаже колонн и укладке

- •14.5. Геодезические работы при строительстве

- •14.6. Геодезические работы при строительстве зданий в

- •15. Геодезические работы при строительстве

- •16. Геодезические работы при строительстве

- •16.1. Топографическая основа для проектирования

- •16.2. Вынос в натуру трасс подземных трубопроводов

- •16.3. Геодезические работы при прокладке подземных

- •17. Особенности геодезических работ в

- •17.1. Топографическая основа планировки и застройки

- •17.2. Геодезические опорные сети на городских

- •17.3. Особенности топосъемки застроенных территорий

- •17.4. Вынос в натуру красных линий

- •17.5. Съемка существующих подземных коммуникаций

- •17.6. Вынос в натуру и определение границ

- •18. Исполнительные съемки

- •18.1. Назначение и методы исполнительных съемок

- •18.2. Исполнительные съемки в строительстве

- •18.3. Составление исполнительных генеральных планов

- •19. Наблюдения за деформациями сооружений

- •19.1. Виды деформаций и причины их возникновения

- •19.2. Задачи и организация наблюдений

- •19.3. Точность и периодичность наблюдений

- •19.4. Основные типы геодезических деформационных

- •19.5. Наблюдения за осадками сооружений

- •19.6. Наблюдения за горизонтальными смещениями

- •19.7. Наблюдения за кренами, трещинами и оползнями

- •19.8. Обработка и анализ результатов наблюдений

- •20. Организация инженерно-геодезических работ,

- •20.1. Организация геодезических работ в строительстве

- •20.2. Стандартизация в инженерно-геодезических работах

- •Часть 1. «Организация, управление, экономика». Состоит из 12 групп.

- •20.3. Техника безопасности при выполнении инженерно-

- •Список контрольных вопросов общие вопросы инженерной геодезии (разделы 1 – 10)

- •Геодезические работы в строительстве (разделы 11 – 20)

- •Содержание

2.10. Измерение теодолитом магнитных и истинных

азимутов

Магнитные азимуты теодолитом измеряются с использованием ориентир-буссоли. Ориентир-буссоль вставляется в специальный паз в верхней части теодолита и закрепляется винтом. При этом положение стрелки наблюдают в специальном зеркале, которому придают требуемый наклон.

Магнитная стрелка показывает направление магнитного меридиана, от которого отсчитывается магнитный азимут или румб.

Измерение магнитного азимута:

1. Установить прибор на заданной линии (по всем правилам);

2. Совместить нулевые штрихи лимба и алидады;

3. Открепить лимб и вращая его добиться точного совпадения магнитной стрелки с нулевым делением шкалы буссоли - тем самым нуль лимба установлен в направлении магнитного севера (магнитный меридиан);

4. Открепить алидаду и установить трубу по заданному направлению;

5. Взять отсчет по горизонтальному кругу - это и есть магнитный азимут;

6. Повторить измерения 3-4 раза и результат осреднить.

Направление истинного меридиана можно определить точно (погрешность 0.5 сек.) и приближенно (погрешность 1-2 мин.). Продолжительность работ в первом случае 8-25 суток бригаде из 3-4 инженеров и техников и 2-3 рабочих. Во втором случае - сутки.

Если известно магнитное склонение δ, то можно истинный азимут рассчитать: Аи = Ам + δ.

3. Линейные измерения

3.1. Измерение длин линий лентами и рулетками

Для измерения длин линий с заданной точностью необходимо мерный прибор укладывать по створу измеряемой линии. Створ - это линия пересечения местности с вертикальной плоскостью, проходящей через концы отрезка данной линии. При измерении длин линий мерными приборами типа лент, рулеток и проволок, необходимо закрепить створ линии местности через интервалы не более 100 - 200 м в равнинной и 20 - 100 м на пересеченной местности. Этот процесс называется вешением линии.

Веха - деревянный шест длиной 2 - 2.5 м и толщиной 3.5 - 4 см, раскрашенный полосками красного и белого цвета. В нижней части вехи - заострение, окованное железом для втыкания в землю.

Концы линий, подлежащих измерению, закрепляют на местности.

Способ закрепления зависит от того, какое время линия должна быть сохранена на местности. Если линию требуется сохранять небольшой период времени, то концы закрепляют колышками с установленными рядом сторожками. Центр обозначается вбитым гвоздем. При необходимости длительного сохранения линий, их концы закрепляют деревянными столбами, железобетонными монолитами, рельсами, которые закладываются в заранее пробуренные скважины.

Вешение линий выполняется либо на глаз, либо с помощью зрительной трубы теодолита.

Землемерные ленты и рулетки - наиболее широко распространенные мерные приборы. Ленты выпускаются 2-х типов:

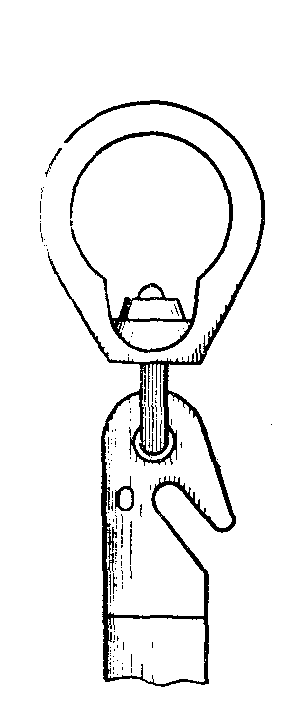

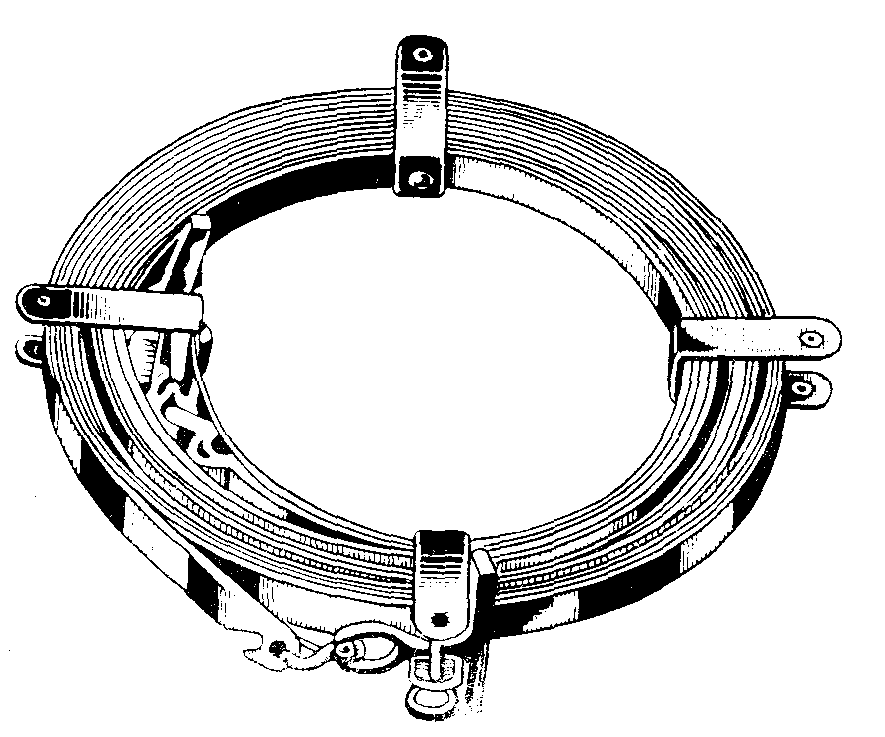

1. Штриховые ЛЗ20, ЛЗ24, ЛЗ50 (рис. 3.1), соответственно номинальной длиной 20, 24 и 50 м. Изготавливаются ленты из стальной полосы шириной 10-20 мм и толщиной 0.4-0.5 мм. На концах лент имеются ручки. Ленты наматываются на специальные железные кольца (рис. 3.1. б).

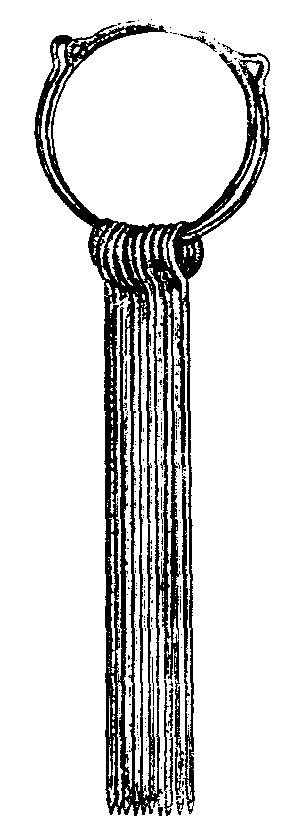

а) б) в)

Рис. 3.1. Штриховая лента ЛЗ20. а) – вырез для шпилек на конце ленты; б) – кольцо с намотанной лентой; в) - набор шпилек.

Ленты типа ЛЗ имеют вблизи концов вырезы для шпилек (рис. 3.1 а). Каждый метр на ленте отмечен металлической оцифрованной пластиной (шайбой), полуметры обозначены заклепками, а дециметры - отверстиями по центру ленты. Сантиметры берутся на глаз. У концов ленты по центру вырезов для шпилек имеются штрихи. Расстояние между штрихами есть длина ленты. Точность измерения расстояний лентой ЛЗ - до 1:2000.

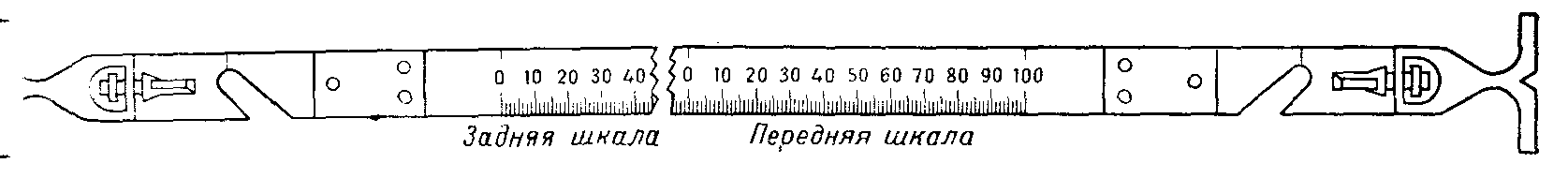

2. Ленты шкалового типа ЛЗШ (рис. 3.2) имеют вместо штрихов на концах шкалы с сантиметровыми и миллиметровыми делениями.

Рис. 3.2. Шкаловая лента.

Для повышения точности измерений лентами их снабжают дополнительным оборудованием: пружинными динамометрами, иглами, термометрами и т.п. При этом точность измерения расстояний может быть повышена до 1:5000.

Рулетки наиболее часто используются в строительной практике.

Рулетки бывают:

1. Тесьмяные – РТ (рис. 3.3), длиной до 20 м - применяются для измерения небольших расстояний;

Рис. 3.3. Тесьмяная рулетка длиной 20 м.

2. Стальные. Выпускаются с крестовинами (РК), длиной 30, 50, 75 и 100 м и рулетки на вилке (РВ) длиной 20, 30 и 50 м. Цена деления рулеток обычно 1 мм на первых дециметрах от концов и 10 мм на остальной части. Для натягивания рулеток с нормативным усилием Р = 10 кг применяются пружинные динамометры. Точность измерения расстояний рулетками та же, что и лентами.

Кроме лент и рулеток для измерения расстояний с невысокой точностью, но на большой длине (например, при паспортизации дорог), применяются стальные мерные тросы длиной 50 и 100 м.

Для выполнения особо точных измерений применяются базисные приборы из инварной проволоки БП1, БП2, БП3, они обеспечивают точность измерений от 1:100 000 до 1:750 000.

Перед измерением расстояний лентами и рулетками их рабочую длину сопоставляют с эталонной (контрольной), которая известна с высокой точностью. Такое сравнение называется компарированием и производится оно на специальных устройствах, называемых компараторами.

Измерение линий лентой ЛЗ заключается в последовательном ее укладывании в створе измеряемой линии. Длина линии обычно не кратна длине ленты и всегда остается остаток, который измеряется от последней шпильки до точки конца линии по метровым и дециметровым делениям. Измерение линии лентой выполняется дважды - в прямом и обратном направлениях - для контроля (Dпр, Dобр). Если разность

abs(Dпр - Dобр) ≤ (Dпр + Dобр)/2000,

то принимают D=(Dпр + Dобр)/2.

При измерении длин линий рулетками конечные их штрихи фиксируются не шпильками, а тонкими гвоздями, вбиваемыми в землю, асфальт, дерево и т.п. или (на твердых покрытиях) - прочерчиванием мелом, краской или кернением.

Измерение длин линий шкаловыми лентами производится по кольям, вбиваемым в грунт под шкалами. При этом обеспечивается с помощью динамометра нормативное натяжение ленты Р =10 кг. Концы отрезков линии на кольях фиксируют булавками и производят отсчеты по задней З и передней П шкалам. Потом ленту слегка сдвигают и вновь делают отсчеты. правильность отсчетов контролируется разностью П-З, которая должна быть постоянна.

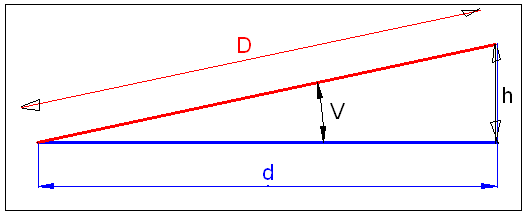

Для составления планов и карт и выполнения соответствующих расчетов необходимо знать не наклонную длину линии, а ее горизонтальное проложение d (рис. 3.4).Т.е. надо ввести поправку за наклон линии к горизонту. Она вводится обычно при V > 20. Тогда d=DcosV. Если измерен не угол V, а превышение h, то ΔD = h2 /2D.

Рис. 3.4. Поправка за наклон линии.