- •Министерство образования и науки рф

- •1. Основные сведения из инженерной геодезии

- •1.1. Предмет геодезии

- •1.2. Форма и размеры Земли

- •1.3. Системы координат в геодезии

- •1.4. Ориентирование

- •1.5. Топографические карты и планы

- •1.6. Номенклатура топографических планов и карт

- •1.7. Содержание топографических планов и карт

- •1.8. Элементы теории ошибок измерений

- •1.8.1. Измерения и их ошибки

- •1.8.2. Арифметическое среднее

- •1.8.3. Средняя квадратическая ошибка измерений

- •1.8.4. Средняя квадратическая ошибка функций

- •1.8.5. Понятие об обработке многократных неравноточных

- •1.9. Геодезические сети

- •1.10. Основные геодезические задачи

- •2. Угловые измерения, теодолиты

- •2.1. Принципы измерения горизонтальных и

- •2.2. Зрительные трубы геодезических приборов

- •2. 3. Уровни геодезических приборов

- •2.4. Отсчетные устройства геодезических приборов

- •2.5. Приспособления для центрирования приборов

- •2.6. Типы теодолитов

- •2.7. Установка теодолита в рабочее положение

- •2.8. Измерение горизонтальных углов

- •2.9. Измерение вертикальных углов

- •2.10. Измерение теодолитом магнитных и истинных

- •3. Линейные измерения

- •3.1. Измерение длин линий лентами и рулетками

- •3.2. Оптические дальномеры

- •3.3. Свето - и радиодальномеры

- •4. Нивелирование

- •4.1. Сущность и методы нивелирования

- •4.2. Классификация и устройство нивелиров

- •4.3. Нивелирные рейки

- •4.4. Лазерные и кодовые приборы для геометрического

- •4.5. Точность геометрического нивелирования

- •4.6. Производство технического нивелирования

- •4.7. Тригонометрическое нивелирование

- •5. Топографические съемки

- •5. 1. Сущность и виды топографических съемок

- •5.2. Выбор масштаба и высоты сечения рельефа при

- •6. Теодолитная и тахеометрическая съемки

- •6.1. Теодолитная съемка

- •6.2. Тахеометрическая съемка

- •6.3. Производство тахеометрической съемки

- •6.3.1. Полевые работы

- •6.3.2. Камеральные работы

- •7. Нивелирование поверхности

- •8. Наземно-космическая съемка местности

- •8.1. Общее понятие о системах спутниковой навигации

- •8.2. Принципы определения координат точек местности с

- •8.3. Измерение расстояний до навигационных спутников

- •По трем точным измерениям.

- •По трем неточным измерениям: 1 — точное местоположение точки; 2,3,4 — варианты ошибочного определения местоположения точки.

- •8.4. Приемники «gps»

- •8.5. Организация геодезических работ с использованием

- •8.6. Использование gps – технологий при инженерных

- •8.7. Наземно-космическая топографическая съемка

- •9. Батиметрическая съемка

- •9.1. Общие сведения

- •9.2. Основные принципы эхолокации

- •9.3. Регистрация уровня воды

- •9. 4. Плановое координирование батиметрических съемок

- •10. Цифровые и математические модели

- •10.1. Виды цифровых моделей местности

- •10.2. Методы построения цифровых моделей местности и

- •10.3. Математические модели местности

- •11. Проектная документация и инженерно-

- •11.1. Общие сведения о проектной документации для

- •11.2. Инженерно-геодезические изыскания

- •11.3. Некоторые инженерно-геодезические задачи,

- •12.1. Общие сведения

- •12.2. Элементы автомобильных дорог

- •12.3. Геодезические работы при полевом трассировании

- •12.4. Разбивка земляного полотна дороги

- •13. Разбивочные работы на строительных

- •13.1. Общие сведения

- •13.2. Основные элементы геодезических разбивочных

- •13.3. Способы разбивки сооружений

- •13.4. План организации рельефа

- •13.5. Геодезическая строительная сетка и обноска

- •14. Геодезические работы при строительстве

- •14.1. Геодезические работы при возведении подземной

- •14.2. Построение разбивочной основы на исходном

- •14.3. Проектирование осей и передача отметок на

- •14.4. Геодезические работы при монтаже колонн и укладке

- •14.5. Геодезические работы при строительстве

- •14.6. Геодезические работы при строительстве зданий в

- •15. Геодезические работы при строительстве

- •16. Геодезические работы при строительстве

- •16.1. Топографическая основа для проектирования

- •16.2. Вынос в натуру трасс подземных трубопроводов

- •16.3. Геодезические работы при прокладке подземных

- •17. Особенности геодезических работ в

- •17.1. Топографическая основа планировки и застройки

- •17.2. Геодезические опорные сети на городских

- •17.3. Особенности топосъемки застроенных территорий

- •17.4. Вынос в натуру красных линий

- •17.5. Съемка существующих подземных коммуникаций

- •17.6. Вынос в натуру и определение границ

- •18. Исполнительные съемки

- •18.1. Назначение и методы исполнительных съемок

- •18.2. Исполнительные съемки в строительстве

- •18.3. Составление исполнительных генеральных планов

- •19. Наблюдения за деформациями сооружений

- •19.1. Виды деформаций и причины их возникновения

- •19.2. Задачи и организация наблюдений

- •19.3. Точность и периодичность наблюдений

- •19.4. Основные типы геодезических деформационных

- •19.5. Наблюдения за осадками сооружений

- •19.6. Наблюдения за горизонтальными смещениями

- •19.7. Наблюдения за кренами, трещинами и оползнями

- •19.8. Обработка и анализ результатов наблюдений

- •20. Организация инженерно-геодезических работ,

- •20.1. Организация геодезических работ в строительстве

- •20.2. Стандартизация в инженерно-геодезических работах

- •Часть 1. «Организация, управление, экономика». Состоит из 12 групп.

- •20.3. Техника безопасности при выполнении инженерно-

- •Список контрольных вопросов общие вопросы инженерной геодезии (разделы 1 – 10)

- •Геодезические работы в строительстве (разделы 11 – 20)

- •Содержание

2.2. Зрительные трубы геодезических приборов

Для визирования на цели геодезические приборы имеют зрительные трубы. Современные трубы имеют внутреннюю фокусировку.

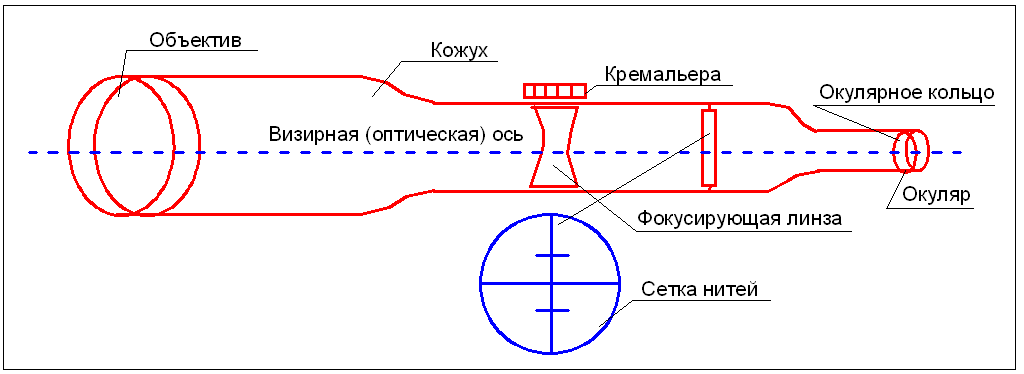

Основные части труб (рис. 2.4): кожух, линза объектива, линза окуляра, сетка нитей, фокусирующая линза, кремальера.

Рис. 2.4. Схема зрительной трубы.

Сетка нитей - стеклянная пластинка с нанесенными штрихами. Служит для визирования на объекты. Она вставлена в металлическое кольцо с юстировочными (исправительными) винтами.

Визирная ось трубы - воображаемая линия, проходящая через перекрестье сетки нитей и оптический центр объектива. Должна совпадать с оптической осью трубы - линией, проходящей через оптические центры объектива и окуляра.

Фокусирующая линза меняет при своем перемещении положение оптического центра объектива вдоль оптической оси. Кремальера служит для перемещения фокусирующей линзы.

Установка трубы при наблюдениях осуществляется по глазу и по предмету. Установить трубу по глазу конкретного наблюдателя означает добиться четкого изображения в поле его зрения сетки нитей. Достигается путем вращения окулярного кольца после наведения трубы на светлый фон.

Установить трубу по предмету означает получить четкое изображение визирной цели в перекрестье сетки нитей. Достигается вращением кремальеры (фокусированием).

Характеристики зрительных труб:

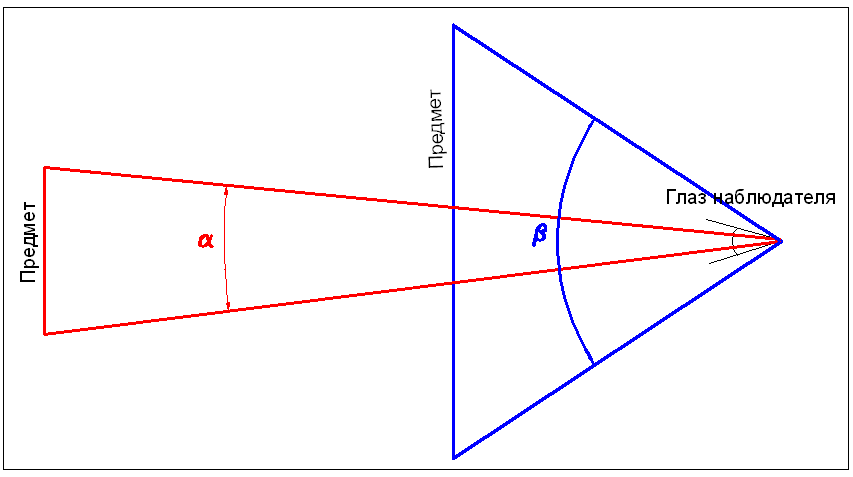

- увеличение V - отношение угла β, под которым предмет виден в трубу к углу α, под которым предмет виден невооруженным глазом.

Фактически это есть отношение фокусных расстояний объектива и окуляра (рис. 2.5): V = β / α = Fоб / Fок. В современных трубах V = 15х - 50х.

Рис. 2.5. Увеличение зрительной трубы.

- поле зрения трубы - пространство, наблюдаемое в трубу при неподвижном ее положении. Характеризуется углом f = 380/ V, где V - увеличение трубы. Чем больше увеличение, тем меньше поле зрения и наоборот. В современных трубах изменяется от 30’ до 20.

- разрешающая способность труб - способность отметить раздельно две близлежащие точки цели. Оценивается углом r, при котором две точки еще не сливаются в одну. Определяется формулой r = 60’’/ V.

Если V=20х , то r = 3’’. Разрешающая способность определяет возможную точность визирования на цель зрительной трубой.

В трубах геодезических приборов изображение целей может быть как прямым (в большинстве современных приборов за исключением высокоточных), так и перевернутым - в приборах устаревших модификаций, еще не снятых с производства.

2. 3. Уровни геодезических приборов

Уровни служат для установки приборов или их отдельных частей в определенное положение по отношению к горизонтальной плоскости. Бывают уровни круглые, цилиндрические и контактные.

Все уровни представляют собой стеклянные ампулы с тщательно отшлифованной внутренней поверхностью для уменьшения трения. Ампулы заполняются нагретым до +600 спиртом или эфиром и запаиваются. После охлаждения жидкость сжимается и образуется небольшое пространство внутри ампулы, заполненное парами и называемое пузырьком уровня, пузырек всегда стремиться занять наивысшее положение в ампуле. Все уровни имеют оси и нуль-пункты.

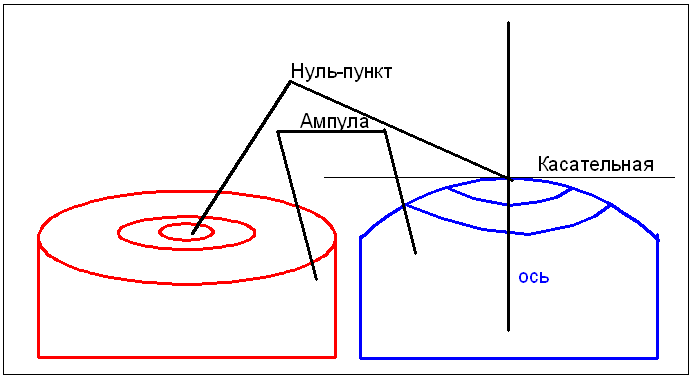

Круглый уровень (рис. 2.6) - ампула цилиндрическая. Нуль-пунктом является центр окружности, выгравированной в середине ампулы. Осью является нормаль, проходящая через нуль пункт перпендикулярно к плоскости, касательной к его поверхности в точке нуль-пункта.

Чувствительность небольшая, цена деления около 3-5’. Применяется обычно для предварительной установки приборов.

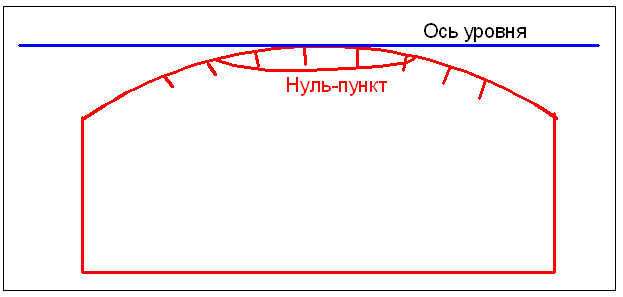

Цилиндрический уровень (рис. 2.7) - цилиндрическая трубка. Нуль-пунктом является середина шкалы делений сверху. Осью является касательная к внутренней поверхности трубки в нуль-пункте и проходящая по середине шкалы, цена деления 45-60’’.

Рис. 2.6. Круглый уровень.

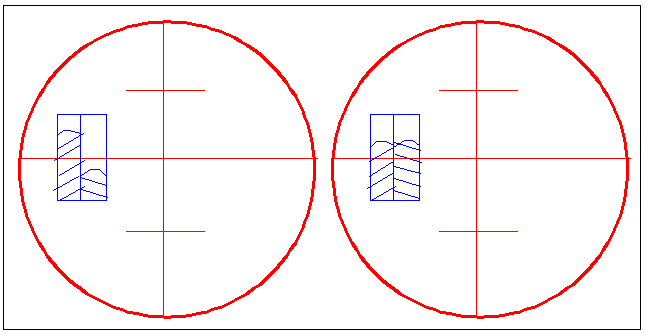

Контактные уровни (рис. 2.8) - имеют систему призм, через которую изображение половинок пузырька передается в поле зрения глаза наблюдателя. При совмещении половинок - пузырек в нуль-пункте. Контактные уровни – высокоточные.

Рис. 2.7. Цилиндрический уровень.

Рис. 2.8. Контактный уровень.

Характеристики уровней:

1. Цена деления – угол, на который отклонится ось уровня, если пузырек сместится на 1 деление. Зависит от радиуса внутренней поверхности уровня.

2. Чувствительность уровня - линейное перемещение пузырька при наклоне оси уровня на 10.

То есть это величины взаимозаменяемые.