- •1. Соотношение судоустройства и судопроизводства. Судоустройство в узком и широком смыслах. 7

- •1. Соотношение судоустройства и судопроизводства. Судоустройство в узком и широком смыслах.

- •2. Понятие, виды и классификация правоохранительных органов. Дискуссия о месте суда в системе правоохранительных органов.

- •3. Основные этапы развития российской судебной системы.

- •4. Понятие и признаки судебной власти. Независимость судебной власти: структура и общая характеристика

- •5. Полномочия судебной власти и их развитие.

- •6. Правосудие: понятие и эволюция.

- •7. Правосудие и виды судопроизводства.

- •8. Полнота судебной власти и способы ее обеспечения.

- •9. Источники права, регулирующие судоустройство и деятельность правоохранительных органов: классификация и их иерархия.

- •10. Конституция рф и ее значение для организации и деятельности правоохранительных органов.

- •11. Значение актов судебной власти для организации и деятельности правоохранительных органов.

- •2 Взгляда на природу актов судебной власти:

- •1.Акты органов конституционного контроля.

- •2.Разъяснения вс рф в форме Постановлений Пленума.

- •3.Судебная практика, как отраженная в решениях судов по конкретным делам устоявшаяся позиция судов по тем или иным вопросам.

- •12. Понятие, значение, система и классификация принципов организации и деятельности судебной власти.

- •13.Принцип обеспечения права на судебную защиту.

- •14.Принцип законности.

- •1.Обязанность соблюдать закон:

- •2.Запрет неконтролируемого усмотрения должностного лица:

- •3.Отсутствие у судебной власти правотворческих полномочий:

- •15.Принцип справедливости.

- •1.Сооветствие истине (материальная справедливость):

- •2.Категория соразмерности (формальная справедливость-«справедливость уравнительно-распределяющая»):

- •3.Безусловная добродетель (субъективная справедливость-разного рода клятвы и присяги):

- •16. Независимость судей и подчинение их только закону. Гарантии независимости.

- •1.Гарантии непроцессуального характера:

- •17.Участие граждан в отправлении правосудия.

- •18. Гланость судопроизводства и открытость

- •Открытость судебной деятельности.

- •Гласность.

- •19. Состязательность и равноправие сторон как один из принципов правосудия.

- •20. Принцип языка судопроизводства.

- •21. Принцип разумного срока судопроизводства.

- •22. Обеспечение права обвиняемого (подозреваемого) на защиту.

- •23. Презумпция невиновности.

- •24. Единство и дуализм судебной власти.

- •25. Разграничение судов общей юрисдикции и специализированных судов.

- •26. Единство гражданской и уголовной юстиции.

- •27. Подведомственность и подсудность судебных дел: характеристика понятий и соотношение с понятием компетенции суда.

- •28. Разграничение понятий звена судебной системы и судебной инстанции. Виды судебных инстанций.

- •29. Понятие судебной системы, ее структура.

- •30. Мировые судьи, их место и роль в судебной системе

- •31. Районные суды: полномочия, организация работы, вспомогательный аппарат.

- •32. Верховные суды республик, краевые, областные и приравненные к ним суды общей юрисдикции, их организация и полномочия.

- •33. Апелляционные суды общей юрисдикции, их организация и полномочия.

- •34. Кассационные суды общей юрисдикции, их организация и полномочия.

- •35. Военные суды, их подведомственность, построение и место в судебной системе.

- •36. Система арбитражных судов, их подведомственность (компетенция).

- •37. Арбитражные суды субъектов Российской Федерации, их организация и полномочия.

- •Председатель суда

- •Заместители председателя

- •38. Арбитражные апелляционные суды, их основные полномочия.

- •39. Арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды), их организация и полномочия.

- •40. Суд по интеллектуальным правам.

- •41. Верховный Суд рф: его место в судебной системе, основные задачи и полномочия. Структура Верховного Суда рф.

- •42. Состав и полномочия Пленума Верховного Суда рф. Разъяснения Пленума Верховного Суда рф по вопросам судебной практики, их юридическое значение.

- •43. Президиум Верховного Суда рф, его формирование и полномочия.

- •44. Дисциплинарная коллегия Верховного Суда рф: порядок формирования и основные полномочия.

- •6 Судей

- •45. Апелляционная коллегия Верховного Суда рф: порядок формирования и основные полномочия.

- •46. Председатели судов и их заместители: общая характеристика полномочий и порядок назначения.

- •47. Конституционный Суд рф: его место в судебной системе и основные полномочия.

- •48. Организационные формы конституционного судопроизводства. Виды решений Конституционного Суда рф, их юридическое значение.

- •49. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации.

- •50. Статус судьи.

- •51. Требования, предъявляемые к кандидатам на судейские должности.

- •52. Экзаменационные комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи: порядок формирования и полномочия.

- •53. Порядок проведения квалификационного экзамена на должность судьи.

- •54. Порядок наделения полномочиями судьи.

- •55. Основания и порядок приостановления и прекращения полномочий судей.

- •56. Судейское сообщество, его органы и их полномочия.

- •57. Квалификационные коллегии судей: состав, порядок формирования и полномочия.

- •58. Квалификационная аттестация судей, ее значение.

- •60. Административная юстиция: понятие и подходы к организации.

- •61. Общая характеристика порядка назначения и полномочий председателей судов.

- •62. Органы, осуществляющие третейское разбирательство, их полномочия.

- •63. Процедуры медиации и судебного примирения: понятие и порядок проведения.

- •64. Международные и европейские юрисдикционные органы по защите прав человека.

- •65. Организационное обеспечение деятельности судов: понятие, круг органов и должностных лиц, ответственных за него, их основные полномочия.

- •66. Судебный департамент при Верховном Суде рф; система его органов и их полномочия. Администраторы судов.

- •67. Федеральная служба судебных приставов, ее построение и основные задачи.

- •68. Министерство юстиции рф; основные направления его деятельности, система подведомственных служб, органов и учреждений.

- •69. Функции и основные направления деятельности прокуратуры, их общая характеристика.

- •70. Прокурорский надзор: понятие и общая характеристика его отраслей.

- •71. Протест и представление прокурора, иные формы его реагирования на нарушения закона.

- •72. Система органов прокуратуры.

- •73. Военная и иные специализированные прокуратуры, их организация.

- •74. Основные виды государственной деятельности по выявлению и расследованию преступлений.

- •75. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, их полномочия при выявлении и раскрытии преступлений.

- •76. Органы дознания, их виды и основные задачи.

- •77. Полиция: основы организации и роль в выявлении, предупреждении, пресечении и расследовании преступлений.

- •78. Органы предварительного следствия, их виды и организация, основные полномочия.

- •79. Следователь и дознаватель, общая характеристика их прав и обязанностей при расследовании уголовных дел.

- •80. Адвокатская деятельность и адвокатура: понятие, задачи, принципы организации.

- •81. Модели организации адвокатуры: сравнительно-правовые подходы.

- •82. Статус адвоката: понятие и порядок присвоения, приостановления, восстановления и прекращения. Региональный реестр адвокатов.

- •83. Формы организации адвокатской деятельности: общая характеристика.

- •84. Органы самоуправления адвокатских палат субъектов рф, порядок их образования, состав и полномочия.

- •85. Квалификационная комиссия адвокатской палаты: порядок образования и полномочия.

- •86. Нотариат, его основные задачи и организация. Органы контроля за деятельностью нотариусов.

- •87. Нотариусы, занимающиеся частной практикой; нотариальные палаты, основы их организации.

- •88. Федеральная палата адвокатов, ее органы самоуправления и их полномочия.

- •89. Бесплатная юридическая помощь в Российской Федерации: понятие, виды, основные принципы оказания.

- •90. Глобальный рынок юридических услуг и его соотношение с адвокатской юридической помощью.

20. Принцип языка судопроизводства.

Принцип государственного языка судопроизводства является межотраслевым принципом судопроизводства, закрепленным в статье 10 ФКЗ «О судебной системе РФ» и статьях процессуальных кодексов (например, статья 9 ГПК, статья 12 АПК, статья 12 КАС, статья 18 УПК).

Указанный принцип определяет на каком языке ведется судопроизводство: государственном языке или языке большинства населения местности, в которой находится суд.

Сейчас предпочтение отдано русскому языку как государственному языку РФ. Так решение обеспечивает единство судебной системы и судебной практики. Однако оно вызывает затруднения в реализации права на доступ к правосудию у лиц, не владеющих русским языком на достаточном уровне.

Для компенсации таких затруднений было предусмотрено ряд мер. Важнейшим является прав делать устные и письменные заявления на родном языке и обеспечено право на пользование услугами переводчика. Подробный порядок участия переводчика определяется процессуальными кодексами.

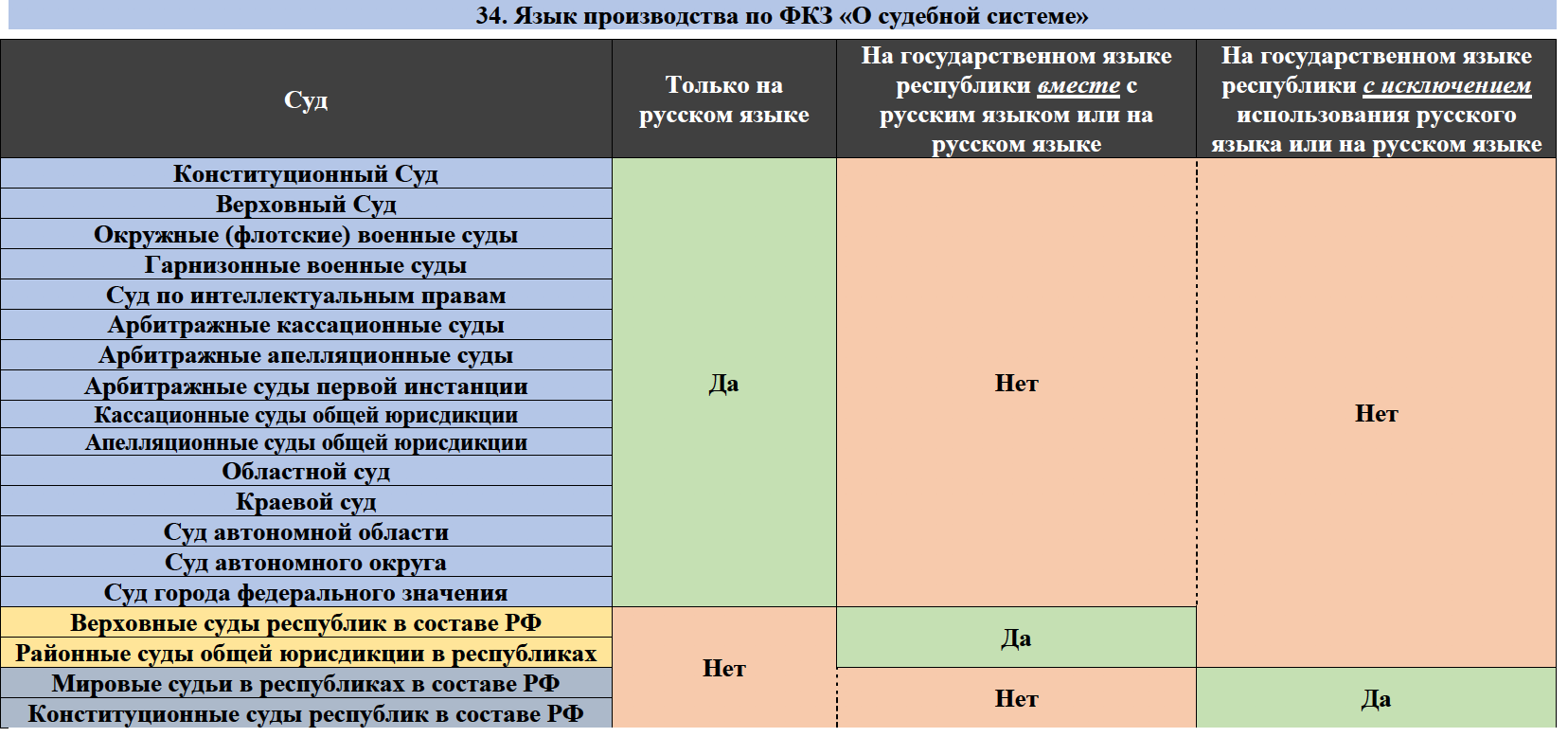

Нужно рассказать о том, в каких судах какие языки судопроизводства.

Спасибо Константину за таблицу!

NB! Тем не менее возможность использования государственного языка республики в составе РФ нельзя считать альтернативой судопроизводству на русском языке.

Во-первых, оно затрагивает меньшинство субъектов РФ.

Во-вторых, оно не имеет продолжения в законодательстве о статусе судей – знание государственного языка республики не является требованием, предъявляемым к кандидатам на должность судьи. (ст. 4 Закона РФ «О Статусе судей в РФ»).

В-третьих, государственный язык республики необязательно отражает язык большинства населения.

Таким образом, фактически единственным языком судопроизводства является русский язык. Иначе ВС РФ лишился бы возможности проверки судебных решений, вынесенных судами республик в составе РФ или проверка потребовала бы перевода всех материалов, что сказалось бы на требовании соблюдения разумного срока судопроизводства.

Некоторые исследователи относят язык судопроизводства к техническим нормам – про это говорил аспирант на семинарах.

Можно упомянуть дело ЕСПЧ по делу «Камасинский против Австрии», в котором указано, что помощь переводчика должна быть предусмотрена так, чтобы предоставить возможность защищающемуся знать содержание возбужденного против него.

21. Принцип разумного срока судопроизводства.

Принцип разумного срока судопроизводства – это межотраслевой процессуальный принцип, закрепленный в ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также процессуальных кодексах (ст. 6.1 ГПК, ст. 6.1 АПК, ст.10 КАС, ст. 6.1 УПК).

Данный принцип решает вопрос об определенности сроков судопроизводства.

Вопрос о сроках судопроизводства решается по-разному.

С одной стороны, для гражданского, арбитражного и административного процессов установлены конкретные сроки рассмотрения дел в судах. Так, арбитражное дело разрешается судом первой инстанции не позднее шести месяцев со дня поступления заявления в арбитражный суд, однако в этот срок не входят периоды приостановления дела и отложения его разбирательства (статья 152 АПК). Для сторон течение сроков не имеет никаких последствий. Дело будет рассмотрено, но будет отмечено в статистической отчетности как рассмотренное с нарушением сроков, что может повлиять на карьеру судьи. Четкие сроки характерны и для досудебного процесса по уголовным делам, а также для назначения судебного заседания в судах различных инстанций.

С другой стороны, для разрешения уголовных дел в судах конкретных сроков не установлено. Это связано с последствиями рассмотрения таких дел. Ведь устранить последствия исполнения приговора, в отличии от решений по иным категориям дел, как правило, невозможно.

Поэтому не остается иного выходы, как использовать оценочную категорию «разумного срока», определяемого применительно к обстоятельствам конкретного дела. Этот принцип получил развитие и в практике ЕСПЧ, и в процессуальном законодательстве РФ.

Следовательно, само по себе соблюдение процессуальных сроков не свидетельствует о разумности срока судопроизводства в целом, так как несложное дело можно рассматривать в рамках установленного срока, но дольше необходимого.

Таким образом, суть принцип разумного срока заключается в том, что:

Сроки не могут быть неопределёнными и произвольными, они должны быть разумными

Процессуальное законодательство должно содержать механизмы, позволяющие сторонам влиять на сроки рассмотрения дела в сторону их сокращения

При нарушении права на рассмотрение дела в разумный срок устанавливается возможность получения компенсации в порядке, установленным ФЗ от 30 апреля 2010 года «О компенсации за нарушение права на судопроизводства в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» и КАС.

Суд и государство: история закрепления принципа.

15 января 2009 г. палатой Европейского суда в отношении России было вынесено пилотное постановление № 29 по второму делу Бурдов против России. (№ 33509/04), в котором указано, что структурные проблемы в области судебной волокиты проявляются в их различных аспектах и затрагивают не только права жертв Чернобыля, как в настоящем деле, но также и права других обширных и уязвимых слоев российского населения: неисполнение зачастую имело место в делах, касающихся выплат пенсий, детских пособий, компенсаций ущерба, понесенного на военной службе, или ущерба за необоснованное уголовное преследование. Государственной Думой РФ во исполнение решения ЕСПЧ были приняты федеральные законы от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок, а также № 69-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок., которыми, в частности, помимо Гражданского процессуального кодекса (ГПК РФ) и Арбитражного процессуального кодекса (АПК РФ) был дополнен также Уголовно-процессуальный кодекс (УПК РФ), в частности, в него внесена ст. 6.1, закрепляющая в качестве принципа национального российского уголовного судопроизводства его разумный срок. Заметим, что примеров более оперативного принятия правовой позиции ЕСПЧ к исполнению мы не знаем.