Математическое моделирование в естественных науках

..pdf

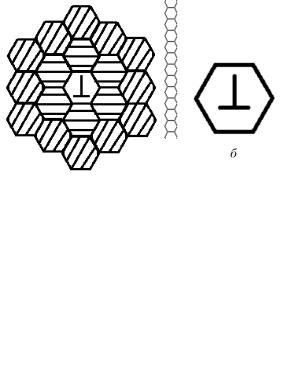

1.Поле моделирования представляет собой совокупность клеток, изображенных на рис. 2, а.

2.Клетка может находиться в одном из 7 состояний: 6 активных (в клетке находится дислокация одного из 6 направлений скольжения), 1 неактивном (пустая, свободная клетка). Неактивные клетки обозначаются белым цветом, активные– значком дислокации (рис. 2, б) ссоответствующим направлением скольжения.

3.Окрестностью ячейки являются два «слоя» клеток, окружающих рассматриваемую дислокацию (рис. 3).

Рис. 2. Поле моделирования (а), ячейка с дислокацией (б)

Рис. 3. Окрестность ячейки (горизонтальной штриховкой обозначены ячейки, входящие в 1-й «слой», наклонной штриховкой – во 2-й «слой»)

361

Если напряжение, действующее на текущую дислокацию, превышает или равно напряжению Пайерлса, то дислокация сдвигается в следующую свободную ячейку по направлению вектора Бюргера; если же следующая клетка занята, то рассматривается одна из дислокационных реакций: аннигиляция, образование барьера, дислокационная стенка и др.

Пластическое деформирование осуществляется за счет сдвига одних частей кристалла относительно других при скольжении краевых дислокаций по активным системам скольжения. Условием активации k-й системы скольжения является достижение касательного напряжения в ней некоторого критического напряжения τ(ck ) :

b(k )n(k ) : σ = τ(ck ) , |

(1) |

где диада b(k)n(k) представляет ориентационный тензор k-й системы скольжения (здесь под b(k ) понимается единичный вектор в направлении соответствующего вектора Бюргерса), n(k ) – еди-

ничный вектор нормали к плоскости скольжения. Условие (1) называется законом Шмидта, устанавливающим момент начала неупругого деформирования при достижении в системе скольжения некоторого критического касательного напряжения τ(ck ) . Для опре-

деления начального (без учета деформационного упрочнения) критического напряжения используется так называемое (барьерное) напряжение Пайерлса–Набарро.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты 13-01- 96006 р_урал_а, 14-01-00069-а).

362

Список литературы

1.Трусов П.В., Чечулина Е.А. Прерывистая текучесть: физические механизмы, экспериментальные данные, макрофеноменологические модели // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. – 2014. – № 3. – С. 186–232.

2.Белл Дж.Ф. Экспериментальные основы механики деформируемых твердых тел. Ч. 1. Малые деформации. – М.: Наука, 1984. – 600 с.

3.Белл Дж.Ф. Экспериментальные основы механики деформируемых твердых тел. Ч. 2. Конечные деформации. – М.:

Наука, 1984. – 432 с.

4.Введение в математическое моделирование: учеб. пособие / под ред. П.В. Трусова. – М.: Логос, 2005. – 440 с.

КВАДРАТИЧНЫЙ НАГРЕВ ВЕРХНЕЙ ГРАНИЦЫ СЛОЯ ВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ

Е.Ю. Просвиряков1, В.В. Привалова2

(Институт машиноведения УрО РАН, Екатеринбург, Россия,

1evgen_pros@mail.ru, 2valentprival@gmail.com)

Приведено точное решение системы уравнений, описывающей конвективное течение вязкой несжимаемой жидкости на плоскости, подогреваемой точечным параболическим источником.

Ключевые слова: краевая задача, конвективное течение Куэтта, параболический нагрев, точное решение.

Уравнения Навье-Стокса, описывающие тепловую конвекцию вязкой несжимаемой жидкости, в приближении Буссинеска [2, 3] записываются следующим образом:

363

∂V + (V )V = − |

P + νΔV + γgβT , |

|

∂t |

ρ |

|

∂T + V T = χ T , |

(1) |

|

∂t |

|

|

V = 0.

Вработе рассмотрено конвективное течение жидкости, описываемое системой уравнений (1) в двумерном случае (плос-

костьOxz). Ось Oz направлена по вертикали вверх. В системе уравнений (1) введены следующие обозначения: V (x, z,t ) = (Vx ,Vz ) –

вектор скорости течения; P – отклонение давления от гидростатического, отнесенное к постоянной средней плотности жидкости ρ; T – отклонение от средней температуры; ν, χ – коэффициенты кинематической вязкости и температуропроводности жидкости соответственно; γ – единичный вектор, направленный по вертикали вверх; g – ускорение свободного падения, β = –ρ–1 (∂ρ/∂T) – температурный коэффициент объемного расширения жидкости;и – дифференциальные операторы Гамильтона и Лапласа соответственно [1].

Решение системы уравнений (1) в прямоугольной декартовой системе координат определялось в виде:

V =U |

+ xu , V = w, |

|

|||

x |

|

z |

|

|

|

P = P |

+ xP + |

x2 |

P , |

(2) |

|

2 |

|||||

0 |

1 |

11 |

|

||

T = T0 + xT1 + x2 T11 .

2

Здесь x, z – декартовы координаты. Предполагалось, что

все искомые 9 функций (U, u, w, P0, P1, P11, T0, T1, T11) зависят от координаты z и времени t. После подстановки искомых решений

364

в виде (2) в исходные уравнения (1) получили полиномиальные выражения вида:

Ak (z,t ) + Bk (z,t )x + Ck (z,t ) x22 = 0 .

После приравнивания коэффициентов к нулю в полиномиальных выражениях, получили следующую систему, состоящую из девяти уравнений в частных производных. Таким образом, система (1) будет иметь вид:

LU + Uu + P = 0 , |

Lu + u2 + P = 0, |

1 |

11 |

|

∂P |

|

|

MT +UT − χT = 0, |

||

Lw + |

0 |

− gβT |

= 0, |

|||

|

||||||

|

∂z |

0 |

|

0 |

1 |

11 |

|

|

|

|

|

|

|

MT + UT |

+ uT = 0 , |

MT |

+ 2uT = 0 , |

(3) |

||||

1 |

11 |

|

1 |

|

11 |

|

11 |

|

∂w + u = 0 |

, |

∂P1 = gβT , |

∂P11 = gβT . |

|

||||

∂z |

|

|

∂z |

1 |

∂z |

11 |

|

|

|

|

|

|

|

||||

В записанной выше системе уравнений для краткости записи введены нестационарные дифференциальные операторы, описывающие диффузионные процессы:

|

= |

∂ |

+ w |

∂ |

− ν |

∂2 |

, |

|

= |

∂ |

+ w |

∂ |

− χ |

∂ 2 |

. |

||

L |

|

|

|

|

M |

|

|

|

|||||||||

∂t |

∂z |

∂z |

2 |

∂t |

∂z |

∂z2 |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

Рассмотрен стационарный случай (все искомые функции не зависят от времени), и в системе уравнений (3) исключим все компоненты второго порядка малости. Таким образом, находилось решение следующей линеаризованной системы, описывающей в координатной форме конвективное течение Куэтта в декартовой системе координат:

365

d 2T1 |

= 0, |

|

|

|

d 2T11 |

= 0 , |

|

d 2T0 |

+ T + T = 0, |

|

||||||||||||

dz2 |

|

|

|

|

|

dz2 |

|

dz2 |

|

|

11 |

|

22 |

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

dP1 |

= gβT , |

dP11 |

= gβT |

|

, |

(4) |

||||||||||||||

|

|

dz |

1 |

|

|

dz |

|

|

|

11 |

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

ν |

d 2U |

|

= P , |

|

ν |

d 2u |

= P |

, |

|

|

||||||||||

|

|

|

dz2 |

1 |

|

|

dz2 |

|

11 |

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

dw |

+ u = 0 , |

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

dz |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

dP |

= gβT0 |

+ ν |

d |

2w |

. |

|

|

|

|||||||||

|

|

0 |

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

dz |

dz2 |

|

|

|

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

Для нахождения постоянных интегрирования решений стационарной задачи для системы (4) сформулированы следующие граничные условия. Плоское стационарное течение слоя жидкости толщиной h между плоскостями z = 0 и z = h. На абсолютно твердой нижней границе слоя (ось Ox) для жидкости выполняется условие прилипания, а на верхней границе задана скорость течения. Пусть нижняя плоскость неподвижна, на верхней границе слоя жидкости (z = h) задан закон нагрева. Температура на нижней границе слоя равна нулю. На нижней границе выполняются условия постоянства температуры (отсчетную температуру полагаем равной нулю):

T = 0 |

, T = 0, |

T = 0 . |

(5) |

0 |

1 |

11 |

На нижней границе записываем граничные условия:

U = w = u = 0 . |

|

(6) |

||

|

|

|

|

|

На верхней (свободной) границе (при z = h) задан закон |

||||

|

x2 |

|

|

|

точечного нагрева в виде T = Θ 1− |

|

|

|

. Здесь l – характерный |

2l |

2 |

|||

|

|

|

|

|

366

горизонтальный размер (масштаб). Введение этой характеристики необходимо для согласования размерностей. Также на верхней границе зададим атмосферное давление. Таким образом, граничные условия на верхней границе будут иметь вид:

T = Θ , |

T = 0 , |

T |

= − |

Θ , |

|

0 |

1 |

11 |

l |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

U = A, u = B |

, |

|

(7) |

||

|

|

|

|

|

|

P = S , |

P = 0 , |

P = 0 . |

|||

0 |

1 |

11 |

|

|

|

Здесь A – значение скорости на верхней поверхности слоя жидкости, B – компонента завихренности, Θ – интенсивность точечного нагрева, S – заданное начальное отклонение давления от гидростатического, отнесенное к постоянной средней плотности жидкости ρ. Тогда решение системы уравнений (4), удовлетворяющей граничным условиям (5)−(7), имеет вид:

|

|

|

T11 = − |

zΘ |

, T0 |

= − |

zΘ |

(z2 + 6l2 − h2 ), |

|||||||||||||||||||

|

|

|

2 |

2 |

|||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

hl |

|

|

|

|

|

6hl |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

P = |

gβΘ |

h4 + 5h3z −12h2l2 |

−8h2z2 +12l2z2 + 2z |

4 + νB (h − z) + S , |

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||

0 |

12hl2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

h |

||||

|

|

|

|

|

|

|

P11 = |

gβ Θ |

(h2 − z2 ), |

|

|

|

|

(8) |

|||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

2 |

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2hl |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

U = |

z |

A, u = |

Bz |

− |

gβz Θ(5h3 − 6h2 z + z3 ) |

, |

||||||||||||||||||

|

|

|

|

h |

|

|

|

h |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

24hl2ν |

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

gβΘ(25h |

3 |

|

− 20h |

2 |

z |

+ 2z |

3 |

)z |

2 |

|

Bz |

2 |

|

|

|||||||

|

|

|

w = |

|

|

|

|

|

|

|

− |

. |

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

240hl2ν |

|

|

|

|

2h |

|

|

||||||||||||

В работе было получено новое точное решение системы уравнений Обербека–Буссинеска, описывающее конвективное течение Куэттапри квадратичной нагреве свободной границе.

367