- •Предмет, содержание, задачи токсикологической химии.

- •Краткий исторический очерк развития токсикологической химии.

- •Связь токсикологической химии с другими химическими, фармацевтическими и биологическими науками.

- •Вклад отечественных учёных в развитие токсикологической химии.

- •Организация судебно-медицинской и химико-токсикологической (судебно-химической) экспертизы в России.

- •Объекты химико-токсикологического исследования и вопросы, решаемые химико-токсикологическим анализом. Понятие «яд», «ядовитое вещество». Классификация ядов и отравлений.

- •Специфические особенности химико-токсикологического анализа.

- •Пути поступления чужеродных соединений в организм. Основные факторы, оказывающие влияние на всасываемость и распределение веществ в тканях и биологических средах организма.

- •Превращение и выделение чужеродных веществ из организма. Общая характеристика.

- •Общая характеристика методов исследования, применяемых в токсикологической химии (методы изолирования, очистки, качественного и количественного анализа).

- •11. Судебная химия – основной раздел токсикологической химии.

- •Документация химико-токсикологических экспертиз и правила её

- •Источники ошибок на основных этапах химико-токсикологического анализа.

- •Правила приёма вещественных (химических) доказательств на экспертизу.

- •Значение данных дознания, истории болезни и результатов судебно-медицинского исследования трупов для судебно-химической экспертизы.

- •Микрокристаллоскопия и кристаллооптика в токсикологической химии.

- •Методы количественного определения. Значение этих определений для оценки результатов исследования (показать на примере «металлических ядов»).

- •Реакции отрицательного судебно-химического значения.

- •Классификация ядовитых и сильнодействующих веществ в токсикологической химии.

- •Охрана окружающей среды и перспективы развития токсикологической химии на современном этапе.

- •Классификация наркотических и психотропных веществ. Основные особенности их химико-токсикологического анализа.

- •Современные физико-химические методы, применяемые в анализе наркотических и психотропных веществ. Основные требования к ним.

- •Фармакокинетика, метаболизм, особенности химико-токсикологического анализа опиатов.

- •Фармакокинетика, метаболизм, особенности химико-токсикологического анализа каннабиноидов.

- •Перспективы развития и совершенствования методов судебно-химических исследований вещественных доказательств.

- •26. Теоретические основы изолирования ядовитых и сильнодействующих веществ из биологического материала дистилляцией водяным паром.

- •27.Синильная кислота. Качественное обнаружение и количественное определение.

- •28. Химико-токсикологическое значение синильной кислоты и её производных.

- •29. Ядовитые галогенпроизводные (хлороформ, хлоралгидрат). Изолирование.

- •30. Ядовитые галогенпроизводные (четыреххлористый углерод, 1,2-дихлорэтан).

- •31. Альдегиды (формалин, формальдегид). Изолирование, качественное обнаружение и количественное определение. Токсикологическое значение и метаболизм.

- •32. Ацетон. Изолирование, качественное обнаружение и количественное

- •33. Метиловый спирт. Изолирование, качественное обнаружение и количественное

- •34. Этиловый спирт. Изолирование. Качественное обнаружение и количественное

- •35. Физико-химические методы количественного определения этилового спирта, применение в судебно-химическом анализе.

- •36. Значение этапа количественного определения этилового спирта при химико-токсикологическом исследовании биологических объектов.

- •37. Реакции отличия метилового и этилового спирта. Методы экспресс-анализа спирта. Пробы Раппопорта и Шинкаренко.

- •38.Спирты (амиловый, этиленгликоль). Качественное обнаружение. Токсикологическое значение. Метаболизм.

- •39. Уксусная кислота. Изолирование. Качественное обнаружение и количественное определение. Токсикологическое значение и метаболизм.

- •40. Нитробензол в химико-токсикологическом отношении.

- •41. Фенолы (фенол, трикрезол) в химико-токсикологическом отношении.

- •42. Анилин в химико-токсикологическом отношении.

- •43. Метод изолирования подкисленным спиртом. Его достоинства и недостатки.

- •44. Метод изолирования подкисленной водой. Вклад отечественных учёных в разработку этого метода, его достоинства и недостатки.

- •45. Частный метод изолирования подкисленной водой в.Ф. Крамаренко. Влияние рН среды и др. Факторов на изолирование и экстрагирование алкалоидов.

- •46. Метод изолирования подщелоченной водой, его достоинства и недостатки.

- •47. Салициловая кислота. Изолирование, качественное обнаружение и количественное обнаружение. Токсикологическое значение и метаболизм.

- •48. Химико-токсикологическое значение производных барбитуровой кислоты. Методы изолирования, очистки барбитуратов.

- •49. Качественное обнаружение барбитуратов в судебно-химическом анализе.

- •50. Количественное определение барбитуратов в судебно-химическом анализе.

- •51. Спектрофотометрическое определение производных барбитуровой кислоты в химико-токсикологическом анализе.

- •52. Токсикологическое значение и метаболизм барбитуратов.

- •53. Фенацетин. Качественное обнаружение и количественное определение.

- •54. Предварительные химико-токсикологические исследования при наличии алкалоидов (общеалкалоидные реакции).

- •55. Методы изолирования, очистки и обнаружение алкалоидов.

- •56. Алкалоиды, производные пиридина и пиперидина (кониин, ареколин). Изолирование, качественное обнаружение и количественное определение. Токсикологическое значение и метаболизм.

- •57. Алкалоиды, производные пиридина и пиперидина (никотин, анабазин) в химико-токсикологическом отношении.

- •58. Пахикарпин в химико-токсикологическом отношении.

- •59. Алкалоиды, производные тропана (атропин, гиосциамин) в химико-токсикологическом отношении.

- •60. Алкалоиды, производные тропана (кокаин) в химико-токсикологическом отношении.

- •61. Производные аминокислот ароматического ряда (новокаин, дикаин) в химико-токсикологическом отношении.

- •62. Алкалоиды, производные хинолина (хинин и его соли). Изолирование, качественное обнаружение и количественное определение. Токсикологическое значение и метаболизм.

- •63. Алкалоиды, производные изохинолина (морфин). Изолирование. Качественное обнаружение и количественное определение. Токсикологическое значение и метаболизм.

- •64. Заменители морфина (кодеин, этилморфина гидрохлорид, апоморфин) в химико-токсикологическом отношении.

- •65. Доказательства отравления опием.

- •66. Алкалоиды, производные бензилизохинолина (папаверин, наркотин) в химико-токсикологическом отношении.

- •67. Алкалоиды, производные индола (резерпин, секуренин) в химико-токсикологическом отношении.

- •69. Алкалоиды, производные пирролизидина (платифиллин) в химико-токсикологическом отношении.

- •70. Алкалоиды, производные пиримидина (кофеин, теобромин, теофиллин) в химико-токсикологическом отношении.

- •71. Ациклические алкалоиды (эфедрин). Изолирование, обнаружение, определение, значение, метаболизм.

- •72. Производные пиразола (антипирин, амидопирин) в химико-токсикологическом отношении.

- •73. Производные 1,4 - бензодиазепина в химико-токсикологическом отношении.

- •74. Производные фенотиазина в химико-токсикологическом отношении.

- •75. Общая характеристика пестицидов (ядохимикатов) в химико-токсикологическом отношении. Классификация.

- •76. Пестициды из группы галогенпроизводных (ддт, гхцг, гептахлор) в химико-токсикологическом отношении.

- •77. Пестициды из класса фенолов (днок, диносеб, зоокумарин). Качественное обнаружение и количественное определение. Токсикологическое значение и метаболизм.

- •78. Пестициды класса фосфорорганических соединений (хлорофос, карбофос) в химико-токсикологическом отношении.

- •79. Пестициды, производные карбаминовой кислоты (севин) в химико-токсикологическом отношении.

- •80. Пестициды, производные тиокарбаминовой, дитиокарбаминовой кислот (крысид, тмтд) в химико-токсикологическом отношении.

- •81. Металлоорганические пестициды (гранозан, меркуран, меркургексан) в химико-токсикологическом отношении.

- •82. Неорганические ядохимикаты (фосфид цинка, фторид натрия) в химико-токсикологическом отношении.

- •83. Общая характеристика сероводородного и дробного методов анализа «металлических» ядов.

- •84. Вклад отечественных учёных в разработку химико-токсикологического анализа «металлических ядов».

- •85. Теоретические и методологические основы дробного метода анализа «металлических» ядов, разработанные а.Н. Крыловой.

- •86. Органические реагенты, предложенные а.Н. Крыловой для анализа «металлических» ядов дробным методом.

- •87. Последовательность проведения дробного метода анализа на «металлические» яды.

- •88. Частые методы минерализации органических веществ.

- •89. Минерализация серной и азотной кислотами органических веществ. Достоинства и недостатки.

- •90. Минерализация органических веществ азотной, серной, хлорной кислотами. Достоинства и недостатки метода.

- •91. Методы удаления окислителей из минерализата.

- •92. Исследование осадка после минерализации азотной, серной кислотами (свинец, барий).

- •93. Свинец и тетраэтилсвинец. Качественное обнаружение и количественное определение. Токсикологическое значение.

- •94. Барий в химико-токсикологическом отношении.

- •95. Марганец в химико-токсикологическом отношении.

- •96. Хром в химико-токсикологическом отношении.

- •97. Серебро. Изолирование, качественное обнаружение и количественное определение, поступление, распределение, выведение из организма, токсикологическое значение.

- •98. Медь в химико-токсикологическом отношении.

- •99. Висмут в химико-токсикологическом отношении.

- •100. Сурьма и таллий в химико-токсикологическом отношении.

- •101. Кадмий в химико-токсикологическом отношении.

- •102. Цинк в химико-токсикологическом отношении.

- •103. Ртуть, деструктивные методы изолирования. Качественное и количественное значение. Органические препараты ртути (этилмеркурхлорид).

- •104. Мышьяк в химико-токсикологическом отношении. Общая схема анализа.

- •105. Определение мышьяка в аппарате Марша.

- •106. Определение мышьяка в аппарате Зангер-Блека.

- •107. Изолирование веществ из биологического материала диализом (серная, азотная, соляная кислоты). Качественное обнаружение и количественное определение, токсикологическое значение.

- •108. Изолирование веществ из биологического материала диализом (аммиак, едкий натр, щелочные соли). Качественное обнаружение и количественное определение, токсикологическое значение.

89. Минерализация серной и азотной кислотами органических веществ. Достоинства и недостатки.

Методы «мокрой» минерализации

Первый метод минерализации биологического материала при химико-токсикологических исследованиях с использованием в качестве окислителя кислоты азотной концентрированной предложил русский ученый Нелюбин А. П. Этот метод сыграл большую роль в развитии химико-токсикологического анализа. Однако разрушение биологического материала при нагревании с конц НNО3 требует большой затраты времени, реагент слабо окисляет жиры. В дальнейшем в качестве окислителя использовалась кислота серная концентрированная, действующая одновременно и как дегидратирующий агент. Однако этот процесс тоже был весьма продолжительным по времени, и в процессе минерализации образовывались неразлагающиеся обуглившиеся остатки. Для устранения этих недостатков в 1821 году М.Ж. Орфила предложил применять смесь концентрированных серной и азотной кислот. Этот метод был модифицирован и применен для целей химико-токсикологического анализа в 1908 году П.К Равданикисом. До настоящего времени этот метод находит применение в практике Бюро СМЭ и является по сути дела основным методом минерализации.

Минерализация серной и азотной кислотами и воды (1:1:1)

Процесс разрушения биологического объекта протекает в 2 стадии:

1) Стадия деструкции, на которой происходит разрушение биологических субстратов организма (белков, жиров, углеводов) на составные части белки разрушаются до аминокислот, углеводы (полисахариды) до ди- и моносахаридов, жиры до глицерина и жирных кислот. Менее всего подвержены разрушению на первой стадии жиры. На первой стадии нагревание не должно быть сильным, чтобы избежать подгорания объекта или сильного пенообразования и выброса частиц объекта из колбы. Поэтому, в начале процесса колбу Къельдаля закрепляют над плиткой на расстоянии 1-2 см. Температура не должна превышать 110° С. Эта стадия непродолжительна по времени, длится от 15 до 40 минут. По окончании деструкции получается прозрачная желтовато-бурая жидкость, иногда с пленкой жира, т. к. на этой стадии все элементы объекта разрушены, кроме жиров.

На стадии деструкции конц. H2SО4 выполняет роль водоотнимающего средства, что приводит к нарушению структуры клеток и тканей, деформирует их. При этом она способствует повышению температуры кипения смеси и тем самым повышает окислительное действие конц HNOз.

Роль окислителя на первой стадии выполняет конц HNO3. Азотная кислота, свободная от окислов азота, что наблюдается в самом начале минерализации, почти инертна. Под влиянием индуцирующих веществ в процессе окисления биоматериала часть азотной кислоты разлагается до азотистой кислоты и оксидов азота, которые являются катализаторами окисления. Под их влиянием и с повышением температуры азотная кислота проявляет себя как сильный окислитель. Идет интенсивный автокаталитический процесс окисления веществ

2) Стадия глубокого жидкофазного окисления. Колбу Къельдаля опускают на плитку и усиливают нагревание. На этой стадии происходит окончательное разрушение органических веществ. Полностью разрушаются и жиры, которые на первой стадии почти не пострадали под действием азотной кислоты. В процессе окисления необходимо по каплям постоянно добавлять в колбу разведенную азотную кислоту из капельной воронки но при этом скорость добавления реактива должна быть такова, чтобы бурые пары окислов азота, образующиеся при минерализации, не выходили из колбы. Эта стадия длится 3-4 часа и считается законченной тогда когда:

- начинает выделяться белый туман (пары SОз),

- жидкость остается бесцветной,

- минерализат не темнеет в течение 30 минут без добавления азотной кислоты.

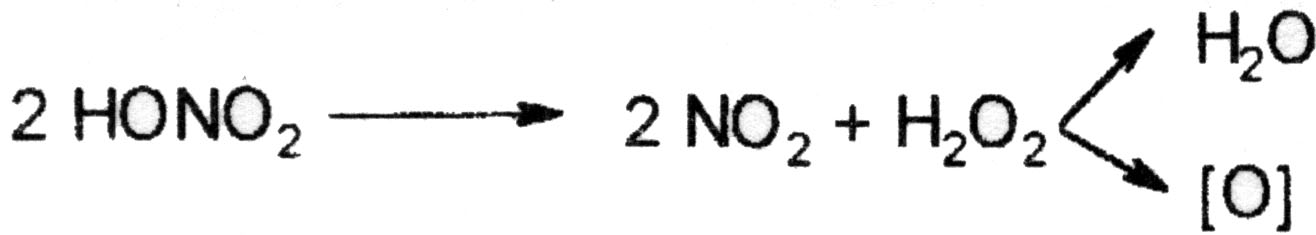

Роль окислителя на этой стадии играет концентрированная серная кислота (ее концентрация повышается в смеси до 60-70% температура превышает 110 °С). Она разлагается с выделением оксида серы (IV) и активного кислорода

В процессе минерализации происходит не только разрушение органических веществ, но и ряд побочных реакций, имеющих негативное значение:

А) Серная кислота в высоких концентрациях сульфирует органические вещества, а азотная кислота, особенно в присутствии серной кислоты, - нитрует их. Сульфо- и нитросоединения очень прочные, трудно поддаются воздействию окислителей, что влечет за собой неполное разрушение биообъекта. Эти негативные процессы можно значительно уменьшить. Это достигается использованием не концентрированных кислот, а частично разбавленных добавлением в окислительную смесь воды (вспомните соотношение реагентов в окислительной смеси). При разбавлении H2SO4 и НNO3 водой степень нитрования и сульфирования значительно снижается.

Б) Еще одна побочная реакция связана с образованием нитрозилсерной кислоты при взаимодействии оксидов азота с концентрированной серной кислотой

Нитрозилсерная кислота очень устойчива к температуре, но легко гидролизуется. Реакция гидролиза обратима.

Нитрозилсерная кислота является источником окислителей в минерализате, что мешает в дальнейшем обнаружению некоторых катионов металлов. Чтобы избавиться от негативного воздействия нитрозилсерной кислоты, ее удаляют путем проведения денитрации.

Достоинства метода:

1) Сравнительно быстрое достижение полноты разрушения органических веществ;

2) Полнота разрушения объекта обусловливает большую чувствительность методов анализа катионов металлов;

3) Малый объем получаемого минерализата, что также повышает чувствительность методов анализа;

Основным недостатком метода являются большие потери Нg (до 90-98%) за счет ее летучести. Поэтому изолирование ртути в виде ионов проводят в отдельной навеске биообъекта частным методом изолирования (методом деструкции), который исключает использование высоких температур, процесс ведется в присутствии катализатора (этанола).