- •Предмет, содержание, задачи токсикологической химии.

- •Краткий исторический очерк развития токсикологической химии.

- •Связь токсикологической химии с другими химическими, фармацевтическими и биологическими науками.

- •Вклад отечественных учёных в развитие токсикологической химии.

- •Организация судебно-медицинской и химико-токсикологической (судебно-химической) экспертизы в России.

- •Объекты химико-токсикологического исследования и вопросы, решаемые химико-токсикологическим анализом. Понятие «яд», «ядовитое вещество». Классификация ядов и отравлений.

- •Специфические особенности химико-токсикологического анализа.

- •Пути поступления чужеродных соединений в организм. Основные факторы, оказывающие влияние на всасываемость и распределение веществ в тканях и биологических средах организма.

- •Превращение и выделение чужеродных веществ из организма. Общая характеристика.

- •Общая характеристика методов исследования, применяемых в токсикологической химии (методы изолирования, очистки, качественного и количественного анализа).

- •11. Судебная химия – основной раздел токсикологической химии.

- •Документация химико-токсикологических экспертиз и правила её

- •Источники ошибок на основных этапах химико-токсикологического анализа.

- •Правила приёма вещественных (химических) доказательств на экспертизу.

- •Значение данных дознания, истории болезни и результатов судебно-медицинского исследования трупов для судебно-химической экспертизы.

- •Микрокристаллоскопия и кристаллооптика в токсикологической химии.

- •Методы количественного определения. Значение этих определений для оценки результатов исследования (показать на примере «металлических ядов»).

- •Реакции отрицательного судебно-химического значения.

- •Классификация ядовитых и сильнодействующих веществ в токсикологической химии.

- •Охрана окружающей среды и перспективы развития токсикологической химии на современном этапе.

- •Классификация наркотических и психотропных веществ. Основные особенности их химико-токсикологического анализа.

- •Современные физико-химические методы, применяемые в анализе наркотических и психотропных веществ. Основные требования к ним.

- •Фармакокинетика, метаболизм, особенности химико-токсикологического анализа опиатов.

- •Фармакокинетика, метаболизм, особенности химико-токсикологического анализа каннабиноидов.

- •Перспективы развития и совершенствования методов судебно-химических исследований вещественных доказательств.

- •26. Теоретические основы изолирования ядовитых и сильнодействующих веществ из биологического материала дистилляцией водяным паром.

- •27.Синильная кислота. Качественное обнаружение и количественное определение.

- •28. Химико-токсикологическое значение синильной кислоты и её производных.

- •29. Ядовитые галогенпроизводные (хлороформ, хлоралгидрат). Изолирование.

- •30. Ядовитые галогенпроизводные (четыреххлористый углерод, 1,2-дихлорэтан).

- •31. Альдегиды (формалин, формальдегид). Изолирование, качественное обнаружение и количественное определение. Токсикологическое значение и метаболизм.

- •32. Ацетон. Изолирование, качественное обнаружение и количественное

- •33. Метиловый спирт. Изолирование, качественное обнаружение и количественное

- •34. Этиловый спирт. Изолирование. Качественное обнаружение и количественное

- •35. Физико-химические методы количественного определения этилового спирта, применение в судебно-химическом анализе.

- •36. Значение этапа количественного определения этилового спирта при химико-токсикологическом исследовании биологических объектов.

- •37. Реакции отличия метилового и этилового спирта. Методы экспресс-анализа спирта. Пробы Раппопорта и Шинкаренко.

- •38.Спирты (амиловый, этиленгликоль). Качественное обнаружение. Токсикологическое значение. Метаболизм.

- •39. Уксусная кислота. Изолирование. Качественное обнаружение и количественное определение. Токсикологическое значение и метаболизм.

- •40. Нитробензол в химико-токсикологическом отношении.

- •41. Фенолы (фенол, трикрезол) в химико-токсикологическом отношении.

- •42. Анилин в химико-токсикологическом отношении.

- •43. Метод изолирования подкисленным спиртом. Его достоинства и недостатки.

- •44. Метод изолирования подкисленной водой. Вклад отечественных учёных в разработку этого метода, его достоинства и недостатки.

- •45. Частный метод изолирования подкисленной водой в.Ф. Крамаренко. Влияние рН среды и др. Факторов на изолирование и экстрагирование алкалоидов.

- •46. Метод изолирования подщелоченной водой, его достоинства и недостатки.

- •47. Салициловая кислота. Изолирование, качественное обнаружение и количественное обнаружение. Токсикологическое значение и метаболизм.

- •48. Химико-токсикологическое значение производных барбитуровой кислоты. Методы изолирования, очистки барбитуратов.

- •49. Качественное обнаружение барбитуратов в судебно-химическом анализе.

- •50. Количественное определение барбитуратов в судебно-химическом анализе.

- •51. Спектрофотометрическое определение производных барбитуровой кислоты в химико-токсикологическом анализе.

- •52. Токсикологическое значение и метаболизм барбитуратов.

- •53. Фенацетин. Качественное обнаружение и количественное определение.

- •54. Предварительные химико-токсикологические исследования при наличии алкалоидов (общеалкалоидные реакции).

- •55. Методы изолирования, очистки и обнаружение алкалоидов.

- •56. Алкалоиды, производные пиридина и пиперидина (кониин, ареколин). Изолирование, качественное обнаружение и количественное определение. Токсикологическое значение и метаболизм.

- •57. Алкалоиды, производные пиридина и пиперидина (никотин, анабазин) в химико-токсикологическом отношении.

- •58. Пахикарпин в химико-токсикологическом отношении.

- •59. Алкалоиды, производные тропана (атропин, гиосциамин) в химико-токсикологическом отношении.

- •60. Алкалоиды, производные тропана (кокаин) в химико-токсикологическом отношении.

- •61. Производные аминокислот ароматического ряда (новокаин, дикаин) в химико-токсикологическом отношении.

- •62. Алкалоиды, производные хинолина (хинин и его соли). Изолирование, качественное обнаружение и количественное определение. Токсикологическое значение и метаболизм.

- •63. Алкалоиды, производные изохинолина (морфин). Изолирование. Качественное обнаружение и количественное определение. Токсикологическое значение и метаболизм.

- •64. Заменители морфина (кодеин, этилморфина гидрохлорид, апоморфин) в химико-токсикологическом отношении.

- •65. Доказательства отравления опием.

- •66. Алкалоиды, производные бензилизохинолина (папаверин, наркотин) в химико-токсикологическом отношении.

- •67. Алкалоиды, производные индола (резерпин, секуренин) в химико-токсикологическом отношении.

- •69. Алкалоиды, производные пирролизидина (платифиллин) в химико-токсикологическом отношении.

- •70. Алкалоиды, производные пиримидина (кофеин, теобромин, теофиллин) в химико-токсикологическом отношении.

- •71. Ациклические алкалоиды (эфедрин). Изолирование, обнаружение, определение, значение, метаболизм.

- •72. Производные пиразола (антипирин, амидопирин) в химико-токсикологическом отношении.

- •73. Производные 1,4 - бензодиазепина в химико-токсикологическом отношении.

- •74. Производные фенотиазина в химико-токсикологическом отношении.

- •75. Общая характеристика пестицидов (ядохимикатов) в химико-токсикологическом отношении. Классификация.

- •76. Пестициды из группы галогенпроизводных (ддт, гхцг, гептахлор) в химико-токсикологическом отношении.

- •77. Пестициды из класса фенолов (днок, диносеб, зоокумарин). Качественное обнаружение и количественное определение. Токсикологическое значение и метаболизм.

- •78. Пестициды класса фосфорорганических соединений (хлорофос, карбофос) в химико-токсикологическом отношении.

- •79. Пестициды, производные карбаминовой кислоты (севин) в химико-токсикологическом отношении.

- •80. Пестициды, производные тиокарбаминовой, дитиокарбаминовой кислот (крысид, тмтд) в химико-токсикологическом отношении.

- •81. Металлоорганические пестициды (гранозан, меркуран, меркургексан) в химико-токсикологическом отношении.

- •82. Неорганические ядохимикаты (фосфид цинка, фторид натрия) в химико-токсикологическом отношении.

- •83. Общая характеристика сероводородного и дробного методов анализа «металлических» ядов.

- •84. Вклад отечественных учёных в разработку химико-токсикологического анализа «металлических ядов».

- •85. Теоретические и методологические основы дробного метода анализа «металлических» ядов, разработанные а.Н. Крыловой.

- •86. Органические реагенты, предложенные а.Н. Крыловой для анализа «металлических» ядов дробным методом.

- •87. Последовательность проведения дробного метода анализа на «металлические» яды.

- •88. Частые методы минерализации органических веществ.

- •89. Минерализация серной и азотной кислотами органических веществ. Достоинства и недостатки.

- •90. Минерализация органических веществ азотной, серной, хлорной кислотами. Достоинства и недостатки метода.

- •91. Методы удаления окислителей из минерализата.

- •92. Исследование осадка после минерализации азотной, серной кислотами (свинец, барий).

- •93. Свинец и тетраэтилсвинец. Качественное обнаружение и количественное определение. Токсикологическое значение.

- •94. Барий в химико-токсикологическом отношении.

- •95. Марганец в химико-токсикологическом отношении.

- •96. Хром в химико-токсикологическом отношении.

- •97. Серебро. Изолирование, качественное обнаружение и количественное определение, поступление, распределение, выведение из организма, токсикологическое значение.

- •98. Медь в химико-токсикологическом отношении.

- •99. Висмут в химико-токсикологическом отношении.

- •100. Сурьма и таллий в химико-токсикологическом отношении.

- •101. Кадмий в химико-токсикологическом отношении.

- •102. Цинк в химико-токсикологическом отношении.

- •103. Ртуть, деструктивные методы изолирования. Качественное и количественное значение. Органические препараты ртути (этилмеркурхлорид).

- •104. Мышьяк в химико-токсикологическом отношении. Общая схема анализа.

- •105. Определение мышьяка в аппарате Марша.

- •106. Определение мышьяка в аппарате Зангер-Блека.

- •107. Изолирование веществ из биологического материала диализом (серная, азотная, соляная кислоты). Качественное обнаружение и количественное определение, токсикологическое значение.

- •108. Изолирование веществ из биологического материала диализом (аммиак, едкий натр, щелочные соли). Качественное обнаружение и количественное определение, токсикологическое значение.

35. Физико-химические методы количественного определения этилового спирта, применение в судебно-химическом анализе.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПИРТОВ

Количественное определение спиртов базируется на их общих реакциях: окислении до альдегидов и образовании сложных эфиров.

Из всех спиртов, имеющих токсикологическое значение, только этиловый подлежит обязательному количественному определению при судебно-химических исследованиях.

Это обусловлено следующими причинами:

• чрезвычайно широкое распространение и особое токсикологическое значение этанола, о чем уже говорилось,

• возможность естественного образования этанола в организме, а именно: при брожении и гниении сахаристых веществ в желудке, при бактериальном распаде белковых веществ, при метаболическом превращении высших спиртов.

В судебно-химической практике для количественного определения этанола используют методы, основанные на окислении его до ацетальдегида и образовании сложного эфира с азотистой кислотой - этилнитрита. Известно много методов, в том числе химических, но в настоящее время наибольшее значение приобрели наиболее чувствительные и точные современные методы - биохимический и инструментальный (метод ГЖХ). На их рассмотрении мы и остановимся.

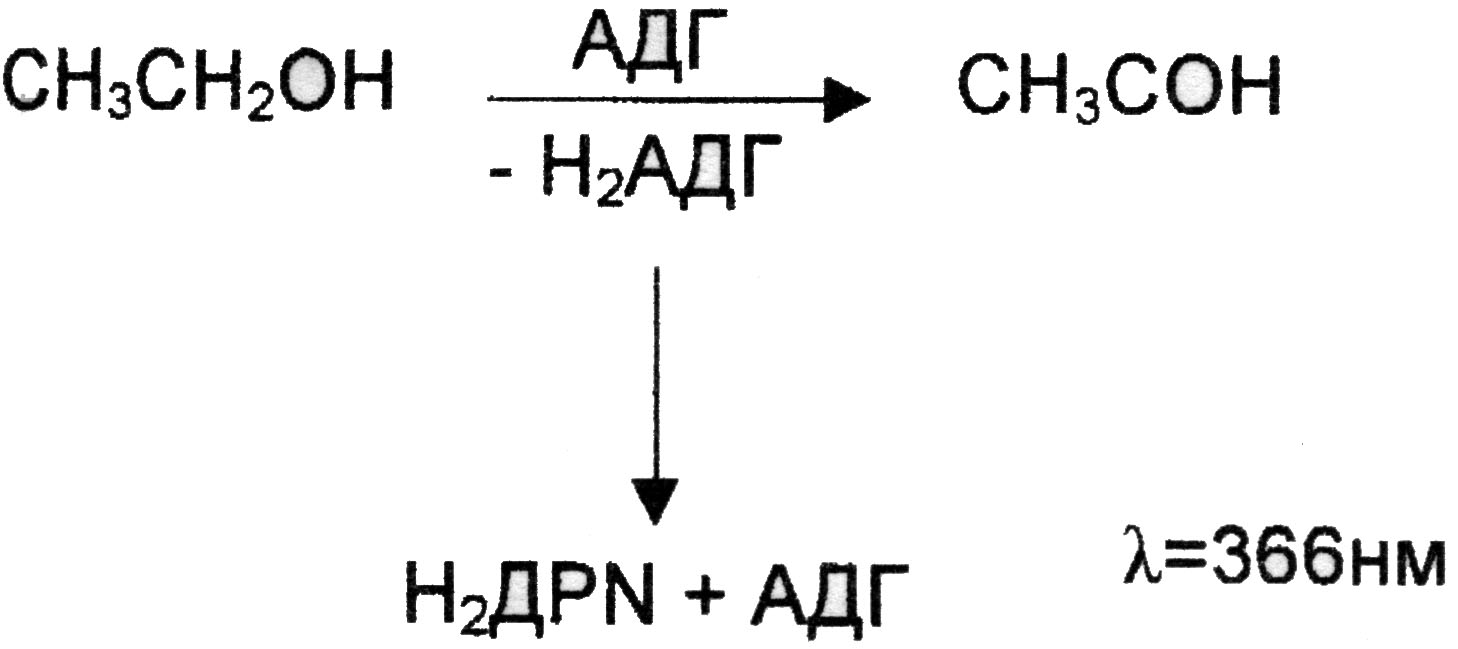

Метод биохимический (энзимный, ферментативный, метод АДГ) был разработан в 1951г. Бюхером и Родецки и применяется, в основном, в зарубежных лабораториях. Метод основан на реакции окисления этанола до ацетальдегида под действием фермента алкогольдегидрогеназы (АДГ).

Акцептором водорода в реакции служит дифосфопиридин-нуклеотид (ДПН), восстановленная форма которого обладает характерным светопоглощением при длине волны 366 нм. Измеряя оптическую плотность продукта реакции, можно рассчитать содержание этанола в исследуемом объекте, т.к. количество восстановленной формы ДПН, т.е его оптическая плотность, пропорциональны количеству этанола. Расчет ведут по калибровочному графику, построенному по растворам этанола с известной концентрацией.

Судебно-химическая оценка метода.

Метод газожидкостной хроматографии (ГЖХ) основан на переведении этанола в более летучее соединение - этиловый эфир азотистой кислоты (этилнитрит).

Прежде, чем перейти к описанию этого метода, рассмотрим основные его теоретические положения и аппаратурное оформление и остановимся на преимуществах его перед химическими методами анализа.

Достоинства метода ГЖХ:

* Высокая разделяющая способность, что позволяет анализировать сложные многокомпонентные смеси. Это удобно при экспертных исследованиях в случаях комбинированных отравлений суррогатами алкоголя;

* Универсальность метода. Анализировать можно любые соединения при условии их летучести и термостабильности;

* Возможность качественного и количественного определения в одной пробе. Высокая чувствительность (10-5 – 10-9 г, т.е. на уровне естественного содержания этанола в организме);

* Возможность выполнения анализа в малом объеме образца (0,5-2 мл биожидкости). Точность метода (ошибка не превышает 1-2%);

* Экспрессность (время определения 3-5 минут) и возможность проведения, в связи с этим, серийных анализов;

* Простота и легкость выполнения;

* Доказательность и объективность. Результат в виде хроматограммы может быть приложен к акту судебно-химического исследования;

Определение этанола методом ГЖХ:

Определение этилового спирта в биологических жидкостях (крови и моче) методом ГЖХ при судебно-химических исследованиях было предложено в 1968 году судебным химиком Таджикского республиканского БСМЭ В.Ф.Пономаревым.

Метод основан на превращении спиртов в сложные эфиры азотистой кислоты - алкилнитриты, высоколетучие соединения, которые подвергаются газохроматографическому анализу.

В основе метода лежат реакции:

R-OH = R-ONO

ССl3СООН + NaNO2 = CCl3COONa + HNO2

HNO2 + C2H5OH = C2H5ONO↑ + H2O

избыток 2HNO2 = H2O +NO+NO2

Эти реакции выполняются в герметично укупоренном флаконе. Парогазовую фазу, содержащую алкилнитриты, в количестве 0,5 – З мл отбирают шприцем, прокалывая пробку флакона, и вводят в колонку хроматографа.

При определении спиртов технические параметры следующие газ-носитель - азот,

твердый носитель -инзенский кирпич или хроматон, неподвижная жидкая фаза

- винилин или триэтиленгликоль в количестве 5% от веса твердого носителя,

- колонка металлическая диаметром 3-бмм, длиной 2 м,

- детектор - катарометр.

Спирты выходят из колонки в порядке молекулярной массы в гомологическом ряду, причем изомеры выходят раньше нормальных спиртов.

Хроматограмма смеси спиртов C1 - C5 в виде их алкилнитритов выглядит следующим образом:

]

1-окислы азота NO и NO2

2-метилнитрит CH3ONO

3-этилнитрит С2Н5ONO

4-изопропилнитрит i-C3Н7ON О

5-пропилнитрит н- С3Н7ONO

6-изобутилнитрит i-C4H9ONO

7-бутилнитрит н-С4Н9ONO

8-изоамилнитрит i-C5H11ONO

9-амилнитрит н-С5H11ONO

Идентификацию спиртов проводят по относительному времени удерживания их алкилнитритов, используя в качестве метчика (стандарта) метанол.

Разделение веществ на колонке дает возможность определять индивидуально каждый спирт и другие «летучие» яды, т.е. делает метод специфичным.

Количественное определение этанола проводят по высоте или площади хроматографического пика, используя метод внутреннего стандарта. В качестве внутреннего стандарта используют нормальный или изопропанол, который добавляют в известном количестве во флакон с пробой.

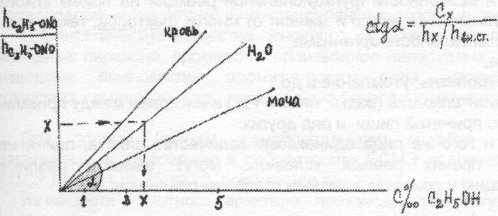

Расчет проводят по калибровочному графику, который строится заранее по растворам этанола с известной концентрацией (1, 3 или 5%о), или по методу котангенса. Калибровка строится по водным растворам этанола, поэтому при работе с биожидкостями вводят поправочные коэффициенты: 0,95 для крови и 1,05 для мочи.

Оценка результатов количественного определения этанола в крови человека

Данные о количественном содержании этанола в крови лежат в основе клинико-лабораторной диагностики степени опьянения. Установлена зависимость между содержанием этанола в крови и функциональным состоянием организма.

Критерии этой зависимости:

Содержание этанола в крови, промилле

|

Степень опьянения

|

Признаки

|

Менее 0,3

|

Отсутствие влияния аокоголя

|

|

0,3-0,5

|

Незначительное влияние алкоголя

|

Вождение автотранспорта запрещено

|

0,5-1,5

|

Легкая степень опьянения

|

Легкое нарушение координации движений

|

1,5-2,5

|

Опьянение средней степени

|

Возбуждение, иногда опасное для окружающих, шатающаяся походка, неясная речь, нарушение психики и ориентировки, иногда резкая сонливость

|

2,5-3,0

|

Сильное опьянение

|

Ступор (оглушение), снижение болевой чувствительности до полной анестезии Начальные признаки острого отравления Возможен смертельный исход

|

3,0-5,0

|

Тяжелое отравление алкоголем возможно наступление смерти

|

Кома, опасное для жизни состояние

|

Свыше 5,0

|

Смертельное отравление

|

|

Эта шкала имеет относительный характер, так как не всегда есть строгая корреляция между содержанием этанола в крови и функциональным состоянием организма. Степень и особенности функциональной реакции на прием алкоголя носят строго индивидуальный характер и зависят от многих факторов, таких, как:

-индивидуальная чувствительность организма,

-пол, возраст человека,

-состояние организма (болезнь, утомление и др ),

-форма, в которой принят алкоголь (водка, пиво и т д ) и интервал между приемами;

-характер и количество принятой пищи и ряд других;

Даже у одного и того же лица одинаковые количества спирта, принятые в разное время при прочих равных условиях, могут вызвать различную функциональную реакцию и привести к разным степеням опьянения.

При судебно-химической оценке результатов определения этанола следует учитывать также падение количества алкоголя в крови за 1 час, составляющее 0,1- 0,15%, поскольку между моментом происшествия и моментом смерти проходит обычно некоторый период времени, в течение которого протекают процессы метаболизма и выделения спирта из организма.