- •Основные законы электричества

- •Разность потенциалов

- •Напряжение на участке цепи

- •Закон Ома для участка цепи, не содержащего э.Д.С.

- •Закон Ома для участка цепи, содержащего э.Д.С.

- •Законы Кирхгофа

- •Действие электрического тока

- •Магнетизм и электромагнетизм

- •Электромагнитная индукция

- •Взаимоиндукция

- •Движение электронов в ускоряющем электрическом поле

- •Движение электронов в тормозящем электрическом поле

- •Движение электронов в поперечном электрическом поле

- •Движение электронов в магнитном поле

- •Лекция 2 Переменный ток

- •Резистор в цепи переменного тока

- •Катушка в цепи переменного тока

- •Конденсатор в цепи переменного тока

- •Закон Ома для электрической цепи переменного тока

- •Постоянная составляющая в сигнале переменного тока

- •Среднеквадратическое значение (действующее) переменного тока

- •Соотношение между пиковыми и среднеквадратическими значениями

- •Среднеквадратическое значение сложных сигналов

- •Лекция 3 Форма сигнала

- •Период (Цикл)

- •Частота

- •Скважность

- •Соотношение между частотой и периодом

- •Звуковые волны

- •Гармоники

- •Высота тона

- •Гармонические составляющие прямоугольного сигнала

- •Гармонические составляющие пилообразного сигнала

- •Лекция 4 Резисторы

- •Обозначения резисторов на электрических схемах

- •Резисторы переменного сопротивления

- •Терморезисторы

- •Варисторы

- •Конденсатор

- •Емкость конденсатора

- •Связь заряда, емкости и напряжения

- •Основные параметры конденсаторов

- •Электролитические конденсаторы

- •Конденсаторы построечные и переменной емкости

- •Условные обозначения конденсаторов

- •Основные параметры катушек индуктивности

- •Лекция 5 Физические основы полупроводниковой электроники

- •Электронные и дырочные полупроводники

- •Виды токов в полупроводниках

- •Электронно-дырочный переход и его свойства

- •Лекция 6 Полупроводниковые диоды

- •Конструкция полупроводниковых диодов

- •Вольтамперная характеристика и основные параметры полупроводниковых диодов

- •Выпрямительные диоды

- •Стабилитроны

- •Варикапы

- •Фотодиоды

- •Фоторезисторы

- •Светодиоды

- •Понятие о лазерах и лазерных диодах

- •Классификация и система обозначений диодов

- •Лекция 7 Биполярные транзисторы

- •Усилительные свойства биполярного транзистора

- •Схемы включения биполярных транзисторов

- •Статические характеристики транзисторов

- •Динамический режим работы транзистора

- •Ключевой режим работы транзистора

- •Эквивалентная схема транзистора, включенного по схеме с общей базой

- •Эквивалентная схема транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером

- •Эквивалентная схема транзистора, включенного по схеме с общим коллектором

- •Транзистор как активный четырехполюсник

- •Температурное свойство транзисторов

- •Частотное свойство транзисторов

- •Лекция 8 Полевые транзисторы

- •Характеристики и параметры полевых транзисторов

- •Полевые транзисторы с изолированным затвором

- •Понятие о igbt

- •Тиристоры

- •Устройство и принцип действия динисторов

- •Тринисторы

- •Симисторы

- •Классификация и система обозначений тиристоров

- •Лекция 9 Оптрон (оптопара)

- •Фототранзистор и фототиристор

- •Усилители

- •Классификация усилителей

- •Коэффициент усиления

- •Входное сопротивление

- •Измерение входного сопротивления

- •Выходное сопротивление

- •Измерение выходного сопротивления

- •Выходная мощность

- •Согласование сопротивлений для оптимальной передачи мощности

- •Согласование сопротивлений для оптимальной передачи тока

- •Характеристики электронных усилителей

- •Амплитудно-частотная характеристика (ачх)

- •Фазовая характеристика

- •Питание цепи базы транзистора по схеме с фиксированным напряжением базы

- •Термостабилизация рабочей точки при помощи терморезистора и полупроводникового диода

- •Термостабилизация рабочей точки при помощи оос по постоянному напряжению

- •Термостабилизация рабочей точки при помощи оос по постоянному току

- •Усилители напряжения

- •Усилители мощности

- •Широкополосный усилитель

- •Усилители радиочастоты (урч)

- •Лекция 10 Обратная связь в усилителях

- •Структурная схема усилителя с обратной связью

- •Отрицательная обратная связь (оос)

- •Последовательное и параллельное включение обратной связи

- •Операционные усилители

- •Схемы включения операционных усилителей

- •Лекция 11 Генераторы гармонических колебаний

- •Кварцевые генераторы

- •Цифровая и импульсная электроника

- •Транзисторные ключи

- •Логические элементы

- •Интегральные микросхемы

- •Литература

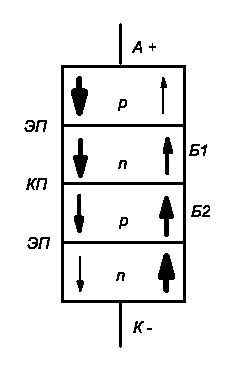

Устройство и принцип действия динисторов

Наружная p - область динисторов и вывод от нее называются анодом, наружная n - область и соответствующий вывод от нее - катодом (рис. 8.14).

Рис. 8.14. Структура и условное графическое обозначения динисторов

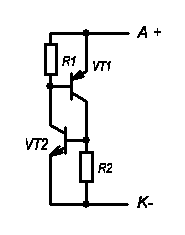

Внутренние p и n область называются базами динистора. Крайние p-n переходы называются эмиттерными, а средний - коллекторным. Динистор можно получить путем соединения двух транзисторов p-n-p и n-p-n типов проводимости, например, серий КТ315 и КТ361, при этом эмиттеры n-p-n и p-n-p транзистора будут выводами динистора. База p-n-p транзистора должна быть соединена с коллектором n-p-n транзистора, а база n-p-n транзистора с коллектором p-n-p транзистора. Аналитически подадим на анод воображаемого динистора отрицательное, а на катод положительное напряжение, при этом эмиттерные переходы будут закрыты, а коллекторный переход динистора открыт. Основные носители зарядов из анода и катода не смогут перейти в базу, поэтому через динистор будет протекать только маленький обратный ток, вызванный неосновными носителями заряда (рис. 8.15). Если на анод подать «+», а на катод «-», эмиттерные переходы открываются, а коллекторный закрывается.

Рис. 8.15. ВАХ динистора

Принцип действия динисторов таков. Основные носители зарядов переходят из анода в базу 1, а из катода в базу 2, где становятся неосновными и в базах происходит активная рекомбинация носителей зарядов, в результате которой количество свободных носителей зарядов уменьшается. Эти носители заряда подходят к коллекторному переходу, поле которого для них будет ускоряющим, затем проходят базу и переходят через открытый эмиттерный переход, так как в базах опять становятся основными. Пройдя эмиттерные переходы, электроны переходят в анод, а дырки - в катод, где вторично становятся неосновными и вторично происходит активная рекомбинация. В результате этих процессов количество зарядов, прошедших через динистор, будет очень мало, и прямой ток также будет очень мал. При увеличении напряжения, прикладываемого к динистору, прямой ток незначительно возрастает, так как увеличивается скорость движения носителей, а интенсивность рекомбинации уменьшается. При увеличении напряжения на динисторе до определенной величины происходит электрический пробой коллекторного перехода. Сопротивление динистора резко уменьшается, ток через него сильно увеличивается и падение напряжения на нем значительно уменьшается, при этом говорят, что динистор перешел из выключенного во включенное состояние.

Динисторы применяются в виде бесконтактных переключательных устройств, управляемых напряжением.

Отечественные кремниевые диффузионные динисторы 2Н102А и КН102А, а также приборы этой серии с буквенными индексами Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л структуры p-n-p-n используют в качестве переключающих приборов в импульсной технике. Корпус у данных тиристоров металлостеклянный. Марку динисторов приводят на корпусах приборов.

Основные параметры динисторов:

напряжение включения Uвкл - напряжение, при котором ток через динистор начинает сильно возрастать;

время включения tвкл - время за которое напряжение на динисторе уменьшится до 0,1 напряжения включения;

время выключения tвыкл - время за которое динистор переходит из включенного в выключенное состояние;

ток включения Iвкл - ток, соответствующий напряжению включения;

ток выключения Iвыкл - минимальный ток через динистор, при котором он еще остается во включенном состоянии;

остаточное напряжение Uост - это минимальное напряжение на динисторе во включенном состоянии (рис. 5.3);

ток утечки Iо - ток через динистор в выключенном состоянии при фиксированном напряжении на аноде;

максимально допустимое обратное напряжение Uобр.max;

максимально допустимое прямое напряжение Uпр.max;

межэлектродная емкость;

масса прибора;

габариты корпуса.

Рис. 8.16. Остаточное напряжение