- •Основные законы электричества

- •Разность потенциалов

- •Напряжение на участке цепи

- •Закон Ома для участка цепи, не содержащего э.Д.С.

- •Закон Ома для участка цепи, содержащего э.Д.С.

- •Законы Кирхгофа

- •Действие электрического тока

- •Магнетизм и электромагнетизм

- •Электромагнитная индукция

- •Взаимоиндукция

- •Движение электронов в ускоряющем электрическом поле

- •Движение электронов в тормозящем электрическом поле

- •Движение электронов в поперечном электрическом поле

- •Движение электронов в магнитном поле

- •Лекция 2 Переменный ток

- •Резистор в цепи переменного тока

- •Катушка в цепи переменного тока

- •Конденсатор в цепи переменного тока

- •Закон Ома для электрической цепи переменного тока

- •Постоянная составляющая в сигнале переменного тока

- •Среднеквадратическое значение (действующее) переменного тока

- •Соотношение между пиковыми и среднеквадратическими значениями

- •Среднеквадратическое значение сложных сигналов

- •Лекция 3 Форма сигнала

- •Период (Цикл)

- •Частота

- •Скважность

- •Соотношение между частотой и периодом

- •Звуковые волны

- •Гармоники

- •Высота тона

- •Гармонические составляющие прямоугольного сигнала

- •Гармонические составляющие пилообразного сигнала

- •Лекция 4 Резисторы

- •Обозначения резисторов на электрических схемах

- •Резисторы переменного сопротивления

- •Терморезисторы

- •Варисторы

- •Конденсатор

- •Емкость конденсатора

- •Связь заряда, емкости и напряжения

- •Основные параметры конденсаторов

- •Электролитические конденсаторы

- •Конденсаторы построечные и переменной емкости

- •Условные обозначения конденсаторов

- •Основные параметры катушек индуктивности

- •Лекция 5 Физические основы полупроводниковой электроники

- •Электронные и дырочные полупроводники

- •Виды токов в полупроводниках

- •Электронно-дырочный переход и его свойства

- •Лекция 6 Полупроводниковые диоды

- •Конструкция полупроводниковых диодов

- •Вольтамперная характеристика и основные параметры полупроводниковых диодов

- •Выпрямительные диоды

- •Стабилитроны

- •Варикапы

- •Фотодиоды

- •Фоторезисторы

- •Светодиоды

- •Понятие о лазерах и лазерных диодах

- •Классификация и система обозначений диодов

- •Лекция 7 Биполярные транзисторы

- •Усилительные свойства биполярного транзистора

- •Схемы включения биполярных транзисторов

- •Статические характеристики транзисторов

- •Динамический режим работы транзистора

- •Ключевой режим работы транзистора

- •Эквивалентная схема транзистора, включенного по схеме с общей базой

- •Эквивалентная схема транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером

- •Эквивалентная схема транзистора, включенного по схеме с общим коллектором

- •Транзистор как активный четырехполюсник

- •Температурное свойство транзисторов

- •Частотное свойство транзисторов

- •Лекция 8 Полевые транзисторы

- •Характеристики и параметры полевых транзисторов

- •Полевые транзисторы с изолированным затвором

- •Понятие о igbt

- •Тиристоры

- •Устройство и принцип действия динисторов

- •Тринисторы

- •Симисторы

- •Классификация и система обозначений тиристоров

- •Лекция 9 Оптрон (оптопара)

- •Фототранзистор и фототиристор

- •Усилители

- •Классификация усилителей

- •Коэффициент усиления

- •Входное сопротивление

- •Измерение входного сопротивления

- •Выходное сопротивление

- •Измерение выходного сопротивления

- •Выходная мощность

- •Согласование сопротивлений для оптимальной передачи мощности

- •Согласование сопротивлений для оптимальной передачи тока

- •Характеристики электронных усилителей

- •Амплитудно-частотная характеристика (ачх)

- •Фазовая характеристика

- •Питание цепи базы транзистора по схеме с фиксированным напряжением базы

- •Термостабилизация рабочей точки при помощи терморезистора и полупроводникового диода

- •Термостабилизация рабочей точки при помощи оос по постоянному напряжению

- •Термостабилизация рабочей точки при помощи оос по постоянному току

- •Усилители напряжения

- •Усилители мощности

- •Широкополосный усилитель

- •Усилители радиочастоты (урч)

- •Лекция 10 Обратная связь в усилителях

- •Структурная схема усилителя с обратной связью

- •Отрицательная обратная связь (оос)

- •Последовательное и параллельное включение обратной связи

- •Операционные усилители

- •Схемы включения операционных усилителей

- •Лекция 11 Генераторы гармонических колебаний

- •Кварцевые генераторы

- •Цифровая и импульсная электроника

- •Транзисторные ключи

- •Логические элементы

- •Интегральные микросхемы

- •Литература

Выпрямительные диоды

Выпрямительным диодом называют такой диод, который предназначен для преобразования переменного напряжения в постоянное напряжение в сильноточных цепях, например, в таких устройствах, как источники питания. Выпрямительные диоды всегда плоскостные, чтобы через кристаллы полупроводников компонентов можно было пропускать большие токи, их изготовляют из германия или кремния. Германиевые диоды лучше кремниевых тем, что имеют меньшее прямое падение напряжения. Кремниевые диоды превосходят германиевые по диапазону рабочих температур, максимально допустимому обратному напряжению, а также имеют меньший обратный ток.

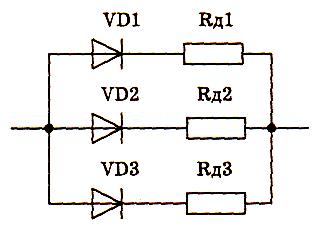

Если выпрямленный ток больше максимально допустимого прямого тока диода, в этом случае требуется параллельное включение диодов (рис. 6.8).

Рис. 6.8. Параллельное включение диодов

Добавочные сопротивления Rд величиной от единиц до десятков ом включаются с целью выравнивания токов в каждой из ветвей. Диоды даже в пределах одной партии немного различаются величиной прямого напряжения. Без выравнивающих диодов каждый из соединенных параллельно диодов сгорит: сначала сгорит диод с минимальным прямым напряжением, а последним — обладающий максимально прямым напряжением.

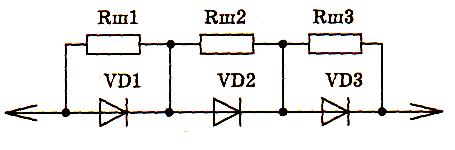

Если напряжение в цепи превосходит максимально допустимое обратное напряжение диода, в этом случае допускается последовательное включение диодов (рис.6.9).

Рис. 6.9. Последовательное включение диодов

Резисторы, обладающие сопротивлением порядка нескольких сотен килоом, включают параллельно диодам, с целью выравнивания падений напряжений на каждом из диодов. Таким образом, к каждому из последовательно включенных диодов будет приложено меньшее напряжение, чем максимально допустимое.

Стабилитроны

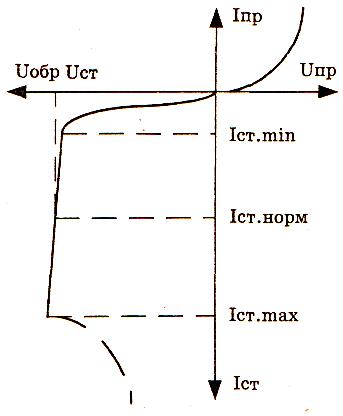

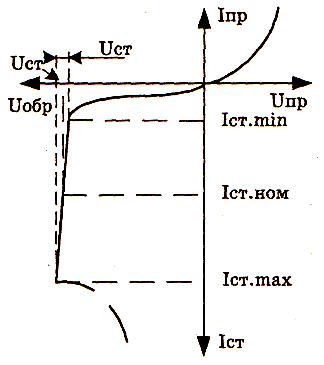

Стабилитроном называется полупроводниковый диод, предназначенный для стабилизации напряжения на фиксированном уровне. Стабилизация - поддержание какого-то уровня или параметра неизменным. Стабилитроны выполняют на кремниевых пластинах n типа, так как кремний обладает большей стабильностью при изменении температуры, кроме того, кремниевый стабилитрон обладает малым обратным током. Стабилитроны заключают в герметизированные корпуса из металла, стекла, пластика или выполняют в бескорпусном исполнении для использования в микроминиатюрных изделиях. Технология изготовления обычно диффузионно-сплавная или сплавная. Принцип действия стабилитрона основан на том, что на вольтамперной характеристике имеется участок, на котором напряжение практически не зависит от величины протекающего тока (рис. 6.10).

Рис. 6.10. ВАХ стабилитрон

Таким участком является участок электрического пробоя, а за счет легирующих добавок в полупроводник ток электрического пробоя может изменяться в широком диапазоне, не переходя в тепловой пробой. В качестве легирующей добавки акцепторной примеси обычно выступает алюминий. В указанном режиме при значительном изменении тока стабилитрона напряжение изменяется незначительно, т. е. стабилитрон стабилизирует напряжение.

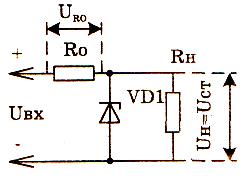

Стабилитроны функционируют при одном из видов пробоя - зенеровском, лавинном или смешанном. Вид пробоя зависит от удельного сопротивления базы. Зенеровский, или туннельный, пробой возникает при высокой напряженности поля в стабилитронах с малым сопротивлением базы, а лавинный - при очень высокой напряженности поля, вследствие чего образуются новые носители заряда, при высоком сопротивлении базы. Зенеровский пробой возникает при напряжении на стабилитроне порядка единиц вольт, а лавинный — при напряжении порядка нескольких десятков вольт. Так как участок электрического пробоя на вольтамперной характеристике соответствует области обратного напряжения, стабилитрон включается обратным включением (рис. 6.11).

Рис. 6.11. Схема включения стабилитрона

Резистор Rо задает ток через стабилитрон, т. е. такой ток, при котором выходное напряжение будет наиболее стабильным. Если номинальное значение тока стабилизации не оговорено в справочнике отдельно, его принимают равным среднему значению между минимальным Iст.min и максимальным Iст.max токами стабилизации.

Принцип действия параметрического стабилизатора. При уменьшении входного напряжения ток через стабилитрон и падение напряжения на сопротивлении Rо уменьшаются, а напряжения на стабилитроне и нагрузке останутся постоянными, исходя из особенности вольтамперной характеристики стабилитрона. При увеличении входного напряжения ток через стабилитрон и падение напряжения на Rо увеличиваются, а напряжение на нагрузке все равно остается постоянным и равно напряжению стабилизации. Таким образом, стабилитрон поддерживает постоянство напряжения при изменении тока через него от минимального значения Iст.min до максимальной величины Iст.max.

Основные параметры стабилитронов:

номинальное напряжение стабилизации Uст. У выпускаемых промышленностью стабилитронов всегда имеется разброс напряжения стабилизации, поэтому в справочниках указывают кроме номинального напряжения стабилизации еще и минимальное и максимальное или изменение напряжения стабилизации (ΔUст);

минимальное, максимальное и номинальное значение тока стабилизации (Iст.min, Iст.max, Iст.ном) (рис. 6.12). Эксплуатировать стабилитроны при токе стабилизации меньше номинального не следует, так как в области пробоя будет велико дифференциальное сопротивление;

Рис. 6.12. Токи стабилизации стабилитрона

максимальная рассеиваемая мощность, которую способен отдать в окружающее пространство стабилитрон в долговременном режиме включения без разрушения кристалла;

дифференциальное сопротивление на участке стабилизации, характеризующее стабильность напряжения, прикладываемого к нагрузке, при изменении тока, протекающего через стабилитрон, можно найти по формуле

Rст = ΔUст/ΔIст = ΔUст/( Iст.max - Iст.min),

где ΔUст - изменение напряжения на стабилитроне;

ΔIст - изменение тока через стабилитрон;

Iст.max - максимальный, не разрушающий кристалл ток через стабилитрон;

Iст.min - минимальный ток через стабилитрон, при котором возможна стабилизация;

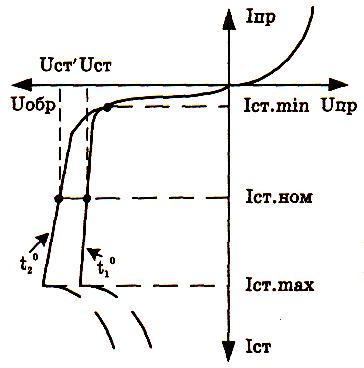

температурный коэффициент напряжения (ТКН) стабилизации (рис. 6.13) - величина, отражающая изменение напряжения стабилизации при изменении температуры кристалла стабилитрона на 1 °С.

Рис. 6.13. Изменение Uст стабилитрона под воздействием температуры

ТКН стабилитрона можно найти по формуле

αст = (ΔUст/ UстΔt) (100%)

где ΔUст - изменение напряжения на стабилитроне; Δt - изменение температуры

p-n перехода прибора от максимума до минимума. Размерность ТКН стабилитрона приводят в процентах на градус Цельсия. У стабилитронов с зенеровским пробоем ТКН стабилизации отрицателен ввиду зависимости напряжения стабилизации от ширины запрещенной зоны, т. е. при понижении температуры напряжение стабилизации увеличивается. У стабилитронов с лавинным пробоем ТКН положителен, так как на напряжение стабилизации влияет подвижность носителей зарядов. Таким образом, при понижении температуры напряжение пробоя уменьшается. Для того чтобы скомпенсировать изменение напряжения стабилизации при флюктуации температуры применяют последовательное соединение стабилитрона с лавинным пробоем и диода с отрицательным ТКН.

Стабилитроны используют не только в стабилизаторах напряжения, но и как компоненты защиты от напряжения недопустимо большой амплитуды, в преобразовательных и генераторных устройствах для формирования импульсов, триггерах, фиксаторах уровня напряжения.