- •Обучающийся должен знать

- •Обучающий должен уметь

- •1.1. Анатомия молочной железы

- •1.2. Эпидемиология рака молочной железы

- •1.3. Факторы риска рака молочной железы

- •1.3.1. Факторы риска, которые нельзя изменить

- •1.3.2. Факторы, увеличивающие риск развития рмж

- •1.3.3. Индивидуальные факторы риска рмж

- •1.3.4. Профилактика рака молочной железы

- •1.4. Мастопатии и предраковые заболевания

- •1.4.1. Мастопатии

- •I. Диффузная форма мастопатии

- •II. Узловая форма мастопатии

- •1.4.2. Доброкачественные опухоли молочной железы

- •I. Фиброаденома

- •II. Листовидная (филлоидная) фиброаденома

- •III. Аденома молочной железы

- •IV. Папилломы протоков молочной железы

- •V. Липома

- •1.5. Классификация рака молочной железы

- •1.5.1. Клинико-анатомическая классификация рмж

- •1.5.2. Гистологическая классификация рмж

- •1.5.3. Международная классификация tnm (2002 год)

- •1.6. Диагностика рака молочной железы

- •1.6.1. Скрининг рака молочной железы

- •1.6.2. Самообследование молочной железы

- •1.6.3. Клиническая симптоматика рака молочной железы

- •1.6.4. Клинические проявления рака молочной железы

- •1.6.5. Инструментальные методы диагностики рака молочной железы

- •1.6.5.1. Рентгенодиагностика

- •1.6.5.2. Ультразвуковая диагностика

- •1.6.5.3. Ультразвуковая допплерография молочных желез

- •1.6.5.4. Томографические методы исследования

- •1.6.5.5. Термография

- •1.6.6. Морфологическое исследование молочной железы

- •1.6.7. Клинический пример комплексной диагностики рака молочной железы

- •1.6.8. Прогнозирование и маркерная диагностика

- •1.7. Лечение рака молочной железы

- •1.7.1. Оперативное лечение рака молочной железы

- •I. Органонесохраняющие операции

- •II. Органосохраняющие операции

- •III. Реконструктивные операции при раке молочной железы

- •1.7.2. Постмастэктомический синдром

- •1.7.3. Лучевая тарапия рака молочной железы

- •1.7.4. Химиотерапия рака молочной железы

- •1.7.5. Иммунотерапия

- •1.7.6. Гормонотерапия рака молочной железы

- •1.7.7. Комбинированное лечение рака молочной железы

- •1.7.8. Комплексное лечение рака молочной железы

- •1.7.9. Алгоритмы лечения рака молочной железы

- •I. Стадия 0

- •II. Стадии I, iIа, iIb

- •III. Местно распространенный рак молочной железы III стадии

- •1.7.10. Реабилитация больных раком молочной железы

- •1.8. Рак молочной железы у мужчин

- •1.9. Контрольные вопросы

- •1.10. Тестовые задания

- •1.11. Рекомендуемая литература

- •2.1. Патоморфологическая характеристика сарком мягких тканей

- •2.2. Международная классификация tnm

- •2.3. Факторы риска развития сарком мягких тканей

- •2.4. Клинические проявления сарком мягких тканей

- •2.5. Особенности роста и распространения сарком

- •2.6. Диагностика сарком мягких тканей

- •2.7. Современные подходы в лечении сарком мягких тканей

- •2.7.1. Хирургическое лечение сарком мягких тканей

- •2.7.2. Лучевая терапия сарком мягких тканей

- •2.7.3. Комбинированное лечение сарком мягких тканей

- •2.7.4. Химиотерапия сарком мягких тканей

- •2.7.5. Отдаленные результаты лечения сарком мягких тканей

- •2.9. Тестовые задания Задание с выбором одного правильного ответа

- •10. К особенностям роста сарком мягких тканей относятся

- •2.10. Рекомендуемая литература

- •3.2. Классификация по системе tnm

- •3.3. Диагностика опухолей костей

- •3.4. Принципы лечения опухолей костей

- •3.5. Остеосаркома

- •3.6. Паракостальная (юкстакотикальная) саркома

- •3.7. Хондросаркома

- •3.8. Опухоль Юинга

- •3.9. Фибросаркома кости

- •3.10. Злокачественная фиброзная гистиоцитома

- •3.11. Алгоритмы диагностики и лечения сарком костей

- •I. Остеогенная саркома

- •II. Юкстакортикальная остеогенная саркома

- •III. Хондросаркома

- •IV. Саркома Юинга

- •V. Фибросаркома кости

- •3.12. Контрольные вопросы

- •3.13. Тестовые задания

- •10. Особенности роста сарком костей заключаются в том, что они

- •3.14. Рекомендуемая литература

- •Ошибки в клинической онкологии: Руководство для врачей / Под ред. В.И.Чиссова, а.Х.Трахтенберга. – м.: Медицина, 2001. – 544с. Варианты итоговых тестов Первый вариант

- •Второй вариант

- •Матрицы ответов к заданиям в тестовой форме для самоконтроля

- •Раздел 1. Рак молочной железы

- •Раздел 2. Саркомы мягких тканей

- •Раздел 3. Рак Саркомы костей

- •Матрицы ответов к итоговым тестам Вариант 1

- •Глоссарий

- •Интернет ресурсы

- •Онкологические заболевания молочной железы, саркомы мягких тканей и костей

- •644043 Г. Омск, ул. Ленина, 12; тел. 23-05-98

3.7. Хондросаркома

Составляет около 10% первичных злокачественных опухолей костей и встречается в 2 раза чаще опухоли Юинга и в 2 раза реже остеосаркомы. По некоторым статистическим данным хондросаркома наблюдается еще чаще (до 20% всех злокачественных опухолей костей). Различают первичную и вторичную хондросаркомы, последняя возникает в результате озлокачествления доброкачественных хрящевых опухолей или хрящевых дисплазий. Возникает в любом возрасте, но характерен средний возраст (40-50 лет). Мужчины болеют в 1,5-2 раза чаще женщин.

Частой локализацией первичной хондросаркомы являются кости таза, ребра, бедро и плечо. Редкая локализация пальцы кисти.

Клиника. Проявления хондросаркомы зависят от особенностей морфологического строения. Для высокодифференцированных опухолей характерен длительный (4-5 лет) анамнез с малой выраженностью симптомов. Опухоли могут достигать больших размеров. Медленное, но неизменно завершающееся прогрессированием развитие заболевания свойственно больным в возрасте старше 30 лет.

При анаплазированных хонросаркомах (чаще у лиц молодого возраста) длительность симптомов не превышает 1-3 месяца. Хондросаркома склонна к рецидивам. Основным клиническим проявлением заболевания являются боли, припухлость. Боли отмечаются постоянством, прогрессивным нарастанием интенсивности. Увеличение размеров припухлости нередко идет месяцами, иногда годами, особенно при вторичных хондросаркомах. Другие местные симптомы при хондросаркоме такие, как расширение сети подкожных вен, местное повышение температуры, а также нарушение функции близлежащего сустава, выражены менее резко, чем при остеосаркоме. или совсем отсутствуют. Лабораторные исследования не выявляют ничего характерного для хондросаркомы.

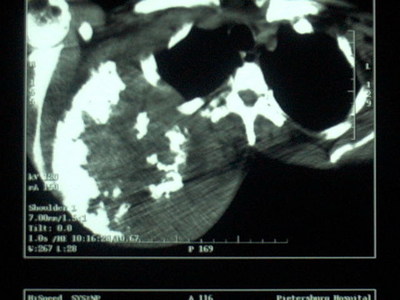

Рентгенологически хондросаркома характеризуется наличием центрально или эксцентрически расположенного очага деструкции остеолитического характера, чаще больших размеров, с нечеткими контурами и отсутствием зоны склероза. Характерны участки обызвествления в проекции очага деструкции кости. При эксцентрическом расположении опухоли или при увеличении размеров, центрально расположенной хондросаркомы, наблюдается истончение, вздутие и разрушение кортикального слоя с проявлением экстраоссального компонента опухоли с участками обызвествления. Козырек Кодмена нехарактерен. Возможны слоистые и бахромчатые периостальные наслоения. Различают центральную хондросаркому (из внутренних отделов кости) и периферическую (из поверхностных слоев кости, врастающую в окружающие мягкие ткани). При развитии периферической хондросаркомы кость может быть почти не изменена, а в прилежащих мягких тканях определяется добавочное образование. Нередко на фоне этой мягкотканой тени имеются очаги обызвествления, которые при компьютерной томографии выявляются постоянно, что является характерным признаком для этой опухоли (рис. 62).

|

|

|

Рис. 62. Рентгенограмма и магнито-резонансная томографии ягрудной клетки при хондросаркомеп ребер. Выявляется четкая деструкция ребер с вовлечением в процесс окружающих тканей с образованием обширного опухолевого узла. |

Патологическая анатомия. Патоморфологическая диагностика хондросарком в типично выраженных и далеко зашедших случаях обычно не представляет затруднений. Однако ткань опухоли имеет различную степень анаплазии. Еще одной особенностью хондросаркомы является ее способность прорастать в стенки магистральных сосудов. Определяющим диагностическим признаком хрящевой природы опухоли является межуточное вещество, количество и качество которого значительно варьирует.

Выраженный полиморфизм клеток с фигурами атипичных митозов при хондроидном характере межуточного вещества с участками некрозов и миксоматозного превращения не вызывает трудностей в постановке диагноза. Биопсию опухоли следует проводить так, чтобы очаг поражения вместе с биопсийным раневым каналом по ходу операции был убран целиком в пределах здоровой ткани без его вскрытия, чтобы рана не оказалась обсемененной опухолевыми клетками.

Описана также мезенхимальная и недифференцированная формы хондросаркомы, протекающие более злокачественно, а также светлоклеточная форма хондросаркомы, близкая по своему строению к хондробластоме. Наиболее характерным элементом гистологической картины являлись своеобразные «светлые» клетки, содержащие включения гликогена, а также многоядерные гигантские клетки.

Лечение. Основным методом терапии хондросарком является радикальное оперативное удаление опухоли в пределах здоровых тканей. Чрезвычайно важным является абластичность проведения операции — удаление костной и мягкотканой опухоли единым блоком с запасом окружающих здоровых тканей, чтобы избежать попадания опухолевых клеток в рану. При отсутствии большого внекостного компонента опухоли показаны резекции суставных концов длинных трубчатых костей или их тотальное удаление с эндопротезированием дефекта. При локализации в лопатке и костях таза межлопаточно-грудная и межподвздошно-брюшная резекции соответственно. При больших размерах опухоли ампутация (экзартикуляция). Прогноз после радикальной операции при хондросаркоме благоприятен. Но удаление опухоли технически оказывается невозможным при некоторых ее локализациях, например в позвоночнике. Лучевое лечение хондросарком дает лишь временный, паллиативный (обезболивающий) эффект. Химиотерапия при хондросаркоме используется только при низкодифференцированных формах опухоли.

Исходы лечения и судьба больных хондросаркомой прямо коррелирует со степенью анаплазии этой опухоли. 3-, 5- и 10-летняя выживаемость больных соответственно при анаплазии I степени составляла 90,9%, 83,3% и 77,2%. При анаплазии II степени 74,5%, 60%, 27%. При анаплазии III степени 33,3%, 19,1%, 14,2%. При мезенхимальной хондросаркоме 22,2%, 22,2% и 0%. При недифференцированной хондросаркоме 11,1%, 11%, 10%. Частота рецидивирования в зависимости от гистологического варианта опухоли и степени анаплазии колеблется от 7,5 до 27,5%.