- •Тоо тк «Петрополис» Санкт-Петербург

- •Книга 2 Оглавление

- •Глава 1. Библия и ее послание

- •Глава 2. Разработка библейского послания в культурном ареале греческого языка

- •Глава 3. Латинская патристика и святой Августин ... Стр. 47

- •Глава 4. От патристики к схоластике

- •Глава 5. Первые теоретизации "рацио" в модусе веры стр. 86

- •Глава 6. "Дученто" и великие систематизации разума и веры

- •Глава 7. "Треченто": потеря равновесия между разумом и верой

- •Глава 9. Идеи и тенденции

- •Глава 10. Возрождение и проблемы религии и политики

- •1. Структура и значение библии

- •1.2. Концепция "Завета"

- •1.3. Боговдохновенность Библии

- •2. Фундаментальные библейские идеи

- •2. Филон александрийский и его философия-мозаика

- •3. Гносис

- •4. Апологеты-греки и первая философская разработка

- •4.1. Греческие апологеты II века: Аристид, Юстин, Тациан

- •6. Последние могикане греческой

- •Патристики:

- •Дионисий ареопагит,

- •Максим исповедник и иоанн дамаскин

- •6.2. Максим Исповедник и последняя христологическая баталия

- •6.3. Иоанн Дамаскин

- •Глава третья

- •1. Латинская патристика до августина

- •1.1. Минуций Феликс и первое сочинение христианско-латинской апологетики

- •1.2. Тертуллиан и полемика против философии

- •1.3. Христианские писатели III века и начала IV: Киприан, Новациан, Арнобий и Лактанций

- •2. Святой августин и апогей патристики

- •2.1. Жизнь, духовная эволюция и сочинения Августина

- •2.2. Философствование в вере

- •2.3. Открытие "личности" и метафизика "душевных глубин"

- •2.4. Истина и прозрение

- •2.6. Троица

- •2.7. Творение, Идеи как мысли Бога и "разумные семена"

- •2.8. Структура темпоральности и вечность

- •2.9. Зло и его онтологический статус

- •2.10. Воля, свобода, благодать

- •2.12. Суть человека — это любовь

- •1.2. Боэций и "логический квадрат оппозиций"

- •1.3. Средневековое истолкование квадрата оппозиций

- •1.4. Гипотетические пропозиции и гипотетические силлогизмы

- •1.5. "Утешение философией"; Бог — это само счастье

- •1.6. Проблема зла и вопрос свободы

- •1.7. Боэций о вере и разуме

- •2. "Институции" кассиодора

- •3. "Этимологии" исидора севильского

- •Глава пятая

- •1. "Школы", "университеты", "схоластика"

- •1.1. "Школы" и "схоластика"

- •1.2. Университет

- •1.3. Университет и его смягчающие эффекты

- •1.5. Факультет искусств и факультет теологии

- •1.6. "Град Божий" Августина

- •1.7. Тринитарная концепция истории Джоаккино да Фьоре

- •1.8. Хронология

- •2.1. Первая теоретизация "рацио" в функции веры

- •2.2. Личность и сочинения Скота Эриугены

- •2.3. Скот Эриугена и Псевдо-Дионисий

- •2.4. "О разделении природы"

- •2.5. Социополмтические отражения

- •2.6. Разум в функции веры

- •3. Ансельм д'аоста

- •3.1. Жизнь и сочинения

- •3.4. Разум вокруг веры

- •4. Шартрская школа

- •4.1. Традиции и новации

- •6. Пьер абеляр

- •6.1. Жизнь и сочинения

- •2. Аристотелизм авиценны

- •2.1. Авиценна: личность и сочинения

- •2.2. Бытие возможное и бытие необходимое

- •3. Аристотелизм аверроэса

- •3.1. Фигура и сочинения

- •3.2. Примат философии и вечность мира

- •4. Моисей маймонид и еврейская философия

- •5. Как греческая и арабская культуры проникали на запад. Переводчики и "коллегиум" из толедо

- •6. Альберт великий

- •6.1. Альберт Великий: личность, сочинения и исследовательская программа

- •6.2. Различие философии и теологии

- •6.3. Греческие философы и христианские теологи

- •6.4. Научный интерес

- •7. Фома аквинский

- •7.1. Жизнь и сочинения

- •9. Сигер брабантский и латинский аверроизм. Францисканцы и неоавгустианизм

- •10. Экспериментальная философия и первые научные исследования эпохи схоластики

- •10.1. Роберт Гроссетест

- •10.2. Роджер Бэкон

- •11. Иоанн дунс скот

- •11.1. Жизнь и сочинения

- •Глава седьмая

- •1. Социально-историческая ситуация

- •2. Уильям оккам

- •2.1. Личность и сочинения

- •2.10. Плюрализм против теократии

- •3. Наука оккамистов

- •4. Политическая теория марселия падуанского

- •4.1. Эгидий Римский и Жан Парижский: спор о примате церкви или империи

- •5. Джон уиклиф и ян гус: два долютеровских реформатора

- •6.3. Возвращение человека к Богу

- •7. Логика средневековья

- •7.4. Новации схоластической логики

- •1. Историографическое значение термина "гуманизм"

- •2. Историографическое значение термина "возрождение"

- •3. Хронологические границы

- •И существенные характеристики

- •Гуманистико-возрожденческого

- •Периода

- •4. Восточные и языческие

- •4.2. Гермес Трисмегист и "Corpus Hermeticum" в их исторической реальности и возрожденческой интерпретации

- •Глава девятая

- •1. Дискуссии по проблемам морали и неоэпикурейство

- •1.1. Начала гуманизма

- •2. Возрожденческий неоплатонизм

- •2.2. Николай Кузанский: ученое незнание в отношении к бесконечному

- •3. Аристотелизм эпохи возрождения

- •3.2. Пьетро Помпонацци и споры о бессмертии

- •4. Возрождение скептицизма

- •Глава десятая

- •1. Возрождение и религия 1.1. Эразм Роттердамский и " философия Христа"

- •2. Контрреформация и католическая реформа

- •2.1. Историографические концепции Контрреформации и католической реформы

- •1096—99.1 Крестовый поход.

- •2. Средневековье

2.4. "О разделении природы"

Эта основная работа Эриугены в 5 книгах в форме диалога вводит четыре деления: а) природа, которая не сотворена, но творит, б) природа сотворенная и творящая, в) природа сотворенная, но не творящая, г) природа не сотворенная и не творящая.

2.5. Социополмтические отражения

Теперь мы перед лицом первой системы знания. Род синтеза, проделанного Эриугеной, особенно впечатляет на фоне фрагментарной культуры IX века. Тема иерархии власти и социальной организации

97

заметно консолидировала феодальный менталитет. Земной порядок вещей ориентировался на небесный, а политическое обустройство оказывалось между тем и другим. Унификация светской и религиозной власти опиралась на идею глобального сообщества, где явным было доминирование духовного элемента (Церкви) над земным, и следовательно, имперским.

2.6. Разум в функции веры

Никакая власть, полагает Эриугена, не может отказать разуму в том, что ему предписано. Истинная власть никогда не станет перечить истинному разуму, как и последний не пойдет против законной власти, ведь оба они исходят из одного и того же источника: премудрости всевышнего. Установив такое четкое соответствие, Эриугена ревальвирует логико-философское исследование, хотя и в теологическом контексте. Он преодолевает понимание логики как просто языковой техники, придавая ей реалистическую трактовку универсалий, отчетливо теологическую. Диалектика для него — двухфазовая структура реальности — восходящей и нисходящей: от единого к многому и от многого к единому. Более того, диалектика, по Эриугене, это божественное искусство. Поэтому люди не изобретают диалектику, но открывают ее для себя, как инструмент познания реальности и восхождения к Богу. Любое разведение философии и религии для Эриугены поэтому неосмысленно. "Истинная философия ничто иное как религия, а подлинная религия — это правдивая философия". Поэтому никто да не окажется на небесах, не пойдя через философию: "Nemo intrat in caelum nisi per philosophiam" "Никто не восходит на небо иначе, чем через философию".

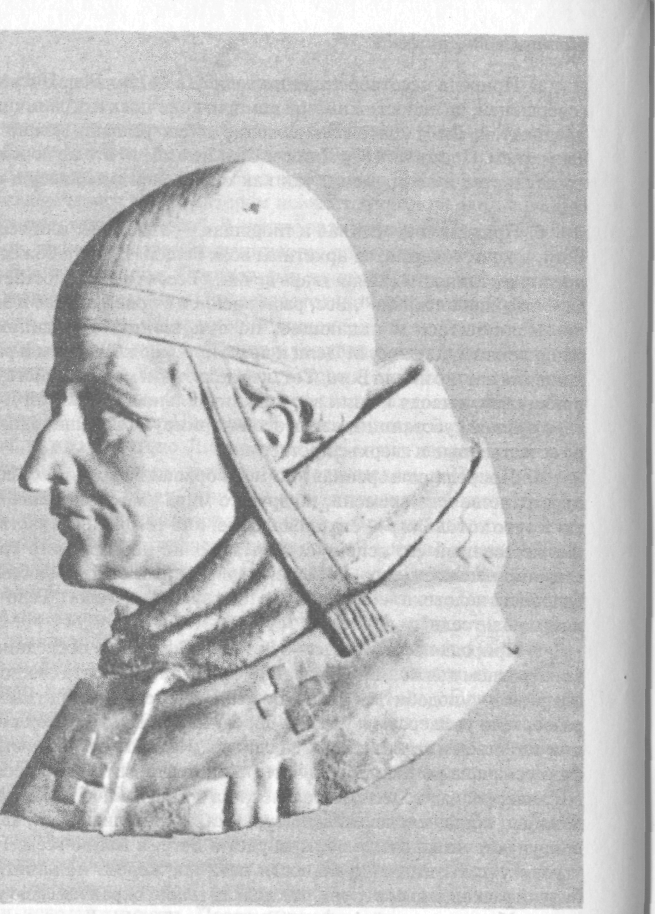

3. Ансельм д'аоста

Ансельм (1033—J109) сделал максимально выразительным платоно-августинианское течение средневековой мысли.

3.1. Жизнь и сочинения

Рубеж IX и X веков был отмечен неустойчивым характером политических и экономических структур, фрагментарностью жизни и даже культурной стагнацией. Однако к IX веку стало заметно некоторое оживление, увеличилось население Европы. Религиозный энтузиазм, дух предпринимательской инициативы мало-помалу охватывает все уголки империи. Назревает радикальная реформа церковных институтов. Борьба за чрезвычайные полномочия внутри церковного клира,

98

Схоластика

Ансельм ffAocma

99

борьба за империю, крестовые походы. Эти события знаменуют середину XI века.

Сына одной из знатных бенедиктинских фамилий выбрала судьба, чтобы придать ясные очертания и новое звучание вере в рамках рационально оснащенной теологии. Ансельм д'Аоста родился в 1033 году. Он оставил отчий дом после трагической смерти матери. Странствуя по всей Франции и ее монастырям, он останавливается, наконец, в Нормандии в бенедиктинском монастыре. Это были самые плодотворные годы его жизни. В 1076/77 г. он пишет свои знаменитые работы "Монолог" ("Monologion") и "Коллоквиум" ("Proslogion"), "De grammatical' ("0 грамматике"), "De veritate" ("Об истине"), "De Hbertate arbitrif ("О свободе воли"), "De casu diabolf ("Падение дьявола"), "UberdefideTrinitatis" ("0Троице"), "DelncarnationeVerbf, ("О воплощении Слова").

3.2. Доказательства бытия Бога

Идея Бога доминирует в духовном мире Ансельма, поддерживает и объединяет все его исследования. Первым делом он уточняет: говорить о существовании Бога совсем не то же самое, что говорить об его природе. Это различение мы находим в "Монологе", где Ансельм формулирует доказательства апостериорные, то есть идет речь о Боге с точки зрения следствий, из которых выводится причина. Априорное, или онтологическое, доказательство существования Бога мы находим в его работе "Прослогион".

1. Апостериорных доказательств четыре. Первое исходит из посылки, что всякое существо стремится к благу. Благ множество, но лишь одним может быть Благо, дающее начало всем прочим благам, и это Благо абсолютное. Второй аргумент отсылает к идее величины, но не в пространственном смысле; речь идет о величине по вертикали, где, разумеется, есть вершина, относительно которой все нижестоящее оценивается по степени участия в высшем. Третий аргумент трактует бытие как целое. "Все сущее бытийствует благодаря чему-то, либо благодаря ничто. Но ведь ничто состоит из ничего и, в этом смысле, его просто нет. Либо мы принимаем существование бытия, благодаря которому все сущее таково, каково оно есть, либо нет ничего. Принимая первое, мы принимаем абсолютное высшее бытие". Четвертое доказательство исходит из ступеней совершенства, и ясно, что абсолютно совершенное замыкает собой иерархическую лестницу стремящихся к совершенству существ.

Понимая тяжесть этих логических конструкций (воистину пытка для нетерпеливого ума), наш богослов ищет другую тропу, достаточно освещенную, чтобы видеть конец пути. И это доказательство Бога

априори. Ансельм был теологом, для которого ответственность и долг защиты истины и живого чувства веры были важнее, чем мысль ради самой мысли. Поэтому поиск простого, убедительного и самодостаточного аргумента привел его к так называемому онтологическому доказательству существования Бога.

2. Априорное доказательство мы находим в работе "Прослогион". Исходный тезис таков: "Бог есть нечто, превосходящее по величине (величию) все мыслимое".

Всякий, кто говорит: "Бога нет" (атеист или упрямый глупец из Псалма), знает, что речь идет о наивеличайшем из всего мыслимого существе. Значит, если атеист говорит и думает о Боге, то нельзя не признать, что Бог существует в его интеллекте в момент мысли, по крайней мере. Отрицая, он хочет сказать, что Бога нет вне его интеллекта, то есть в реальности. Вот здесь и ловушка. Если принимается определение Бога как превосходящего все мыслимое и отрицается его бытие вне ума, то это значит, что в реальности есть нечто большее, чем Бог. Очевиден тупик мысли. Иначе говоря, либо Бог есть то, больше чего нельзя помыслить, тогда невозможно полагать его существующим в уме и несуществующим в реальности. Либо мы допускаем как мыслимое нечто большее, чем Бог, тогда отрицающий не понимает предмета своего отрицания и утверждения. Ансельм был убежден в необходимости закрепить и усилить эмоциональное восприятие Бога. Чтобы быть цементирующей социальной силой, вера должна была стать ядром логической структуры, а чувства христианина срастись с рассудительностью.

Априорный аргумент называют как онтологическим (ибо из анализа идеи Бога мы получаем неизбежность его существования), так и симультантным, в том смысле, что думать о Боге и принимать его существующим — это одномоментные операции.

Рассуждения Ансельма не могли не вызвать возражений, наряду с восхищением. Первым оппонентом стал его ученик монах Гаунилон из монастыря Мармутье (граф де Монтиньи), который усомнился, что из термина "Бог" можно получить что-то сверх чисто вербального смысла. Для знания об объективной реальности мало только идеи. В противном случае, вообрази мы себе остров сокровищ и блажества, как тотчас предстал бы он пред нами, сверкая всеми чувственными красками. Однако Ансельм не замедлил с ответом, найдя опровержение неуместным и потому неприемлемым. Речь шла, отвечал Ансельм, о реальности существа сверх всего мыслимого. Остров может быть каким угодно гигантским, но всегда по отношению к другим островам. Нет острова как абсолютной реальности. Но таков лишь Бог. Возражение монаха — сапог не по ноге.

Святой Фома в своей "Сумме против язычников" позже напомнит об этом споре, согласившись с Гаунилоном в том, что переход от того,

100

Схоластика

Ансельм &Аоста

101

что содержится в имени Бога, к реально существующему, то есть априорное доказательство Бога, малоубедителен. Лишь апостериорные аргументы (от эффектов к причине), по его мнению, доказательны. Несмотря на это, Бонавентура и Скот впоследствии согласятся именно с Ансельмом. В Новое время, пусть с модификациями, Декарт и Лейбниц вновь сформулируют его априорный аргумент. "Бытие необходимое, — скажет Лейбниц, — если оно возможно, существует; но оно возможно, а потому есть".

Напротив, Кант решительно отвергнет этот довод, мотивируя тем, что мыслимое существование радикально отлично от реального существования. Но и Канту не удалось похоронить онтологический аргумент; он и сегодня остается предметом забот со стороны теологов, философов, лингвистов, среди которых Э.Маскаль, К.Барт, Э.Аллен и другие. Будучи внутри веры, отмечает Барт, Ансельм не ищет доказательств ее, но стремится понять. То, что его интересует, это "интеллек-тус фидеи", то есть своего рода понимающая вера, где интеллект не сам по себе, он — позитивный посредник "фидес", веры. "Тот, больше и выше которого нельзя себе помыслить", — не дефинитивная формула, скорее, это одно из имен Бога в ряду других имен. Секрет жизненности онтологического аргумента, подчеркивает Э.Аллен, в самом религиозном чувстве обожания, преклонения, когда душа, переполненная наводнившими ее восторгами, ищет как-то себя излить.

С логической точки зрения аргумент Ансельма был подвергнут критике такими эпистемологами, как Г.Райл, С.Д.Броуд, Б.Рассел и А.Айер. Последний убежден, что априорное доказательство существования Бога невозможно по той причине, что все априорные суждения тавтологичны, а утверждение о существовании Бога не тавтология. Не кто-нибудь, а Бертран Рассел признал: "Ясно, что к аргументу с таким историческим шлейфом следует отнестись со всем уважением, имеет он доказательную силу или нет. Никто до Ансельма не выразил его в такой обнаженной логической форме. Стремясь к чистоте, он, возможно, не досчитал похвал: но даже это нужно поставить ему в заслу-

гу".

Норман Малькольм в 1960 году, уже испытав инструментарий так называемого "второго" Виттгенштейна, в своей работе "Онтологические аргументы Ансельма" пришел к выводу, что фундаментальные проблемы философии не проблемы фактические, но семантические. "То, что действительно удалось доказать Ансельму, так это то, что понятие возможного существования или возможного несуществования не могут быть применимы к Богу. Существование Бога либо логически возможно, либо логически невозможно. Единственно приемлемое опровержение Ансельма, относящееся к его утверждению о необходимости существования Бога, вытекающей из понятия о нем, как о

существе, превышающем все мыслимое, — это показ его самопротиворечивости, либо неосмысленности".

Итак, мы пришли к идее Бога, которая, в логическом смысле слова, не является абсурдной (ведь даже атеист признает это), значит, он есть.

3.3. Бог и человек

На этом биноме "бог и человек" основывается Ансельм в своих рассуждениях. Сначала слово как физический знак, который вне нас, отделяется от того, которое в нас, от внутренне выраженной интеллектуальной интуиции по поводу реальности. В ней Ансельм видит источник истины и лжи. Ментальное слово, или понятие, верно в той степени, в какой сходно с отражаемой вещью, поэтому человеческое познание определено размеренностью вещей. Иначе дело обстоит со словом божественным, которое, будучи моделью вещей, определяет их. Отсюда вытекает суть человеческого познания как прямоты и правды, способности прямо говорить об обстоянии вещей, как оно есть.

Прямота как справедливость предписывается не только интеллекту, но и воле: в первом случае это истина, во втором — благо и непреклонность. Интересно, что сама свобода, по Ансельму, это не иначе как способность реализовать благо, неуклонно следуя истине. Свобода не в том, чтобы грешить или не грешить, ведь тогда ангелы и сам Бог не были бы свободными. Свобода как выверенное действие по прямой отождествляется с желанием добра, благой волей. Мы свободны лишь в цели сохранить прямизну воли ради любви к самой справедливости. Перед нами классический греческий идеал правды, преследование которой возможно лишь по любви к ней самой, но не ради чего-то иного. Это наивысшее благо, без которого нельзя достичь других целей. Правота воли и неуклонность интеллекта обосновывают идя навстречу друг другу, хотя ясно, что потеря верного курса всегда маячит как угроза рабства воли, потрафляющей порокам. Но и в этом случае инстинкт правды не исчезает, и посредством благодати освободившаяся от греха душа обретает утраченный было путь.

Но как же согласуются человеческая свобода и божественное всеведение, предопределенность и свободная воля, благодать и личные заслуги? Где место ответственности человека в его свободе в контексте всеведения и всемогущества Бога? Эти вопросы задает себе Ансельм в работе "О согласии", отвечая на них так: "Если какое-то событие случается без необходимости, то Бог, который "предзнает" любое событие будущего, знает и это. Значит, необходимо, чтобы что-то случилось без необходимости". Такое объяснение (не без академического привкуса) помогает Ансельму сделать переход к мысли о двух планах божественного предначертания — в вечности, где ничто не преходит,

102

Схоластика

Шартрская школа

103

и во времени, где не только возможно случайное, но и свободно ответственное поведение человека. Его не может пресечь даже всевышний без того, чтобы не аннулировать цель, ради которого был создан человек, и его превосходство над всем тварным. Все вышесказанное не значит, что человек самодостаточен и может достичь цели без помощи Бога. Главным остается божественный ДАР. Но верность этому дару и непредание его зависит от нас, от скрепляющей силы, удерживающей от падения. Отсюда необходимость согласия, встречного, а не попятного движения души. Благодать и наша свобода находятся не в оспаривающем друг друга контрасте, но в доверительном согласии.