- •Сергей Сергеевич Алексеев Общая теория права. Том II

- •Алексеев с. С Общая теория права. Том II

- •Раздел седьмой. Механизм правового регулирования

- •Глава 21. Механизм правового регулирования. Аспекты проблемы

- •1. Понятие механизма правового регулирования.

- •2. Различные подходы, или аспекты.

- •3. Инструментальный, специально‑юридический аспект мпр.

- •4. Психологический аспект мпр.

- •5. Социальный механизм действия права.

- •6. Основной аспект.

- •Глава 22. Основные элементы механизма правового регулирования

- •1. Структура мпр.

- •2. Стадии правового регулирования и основные элементы мпр.

- •3. Подсистемы в мпр.

- •4. Элементы мпр, вопросы догмы права и техники юриспруденции.

- •Раздел восьмой. Норма права

- •Глава 23. Норма права: понятие, основные черты

- •1. Норма права. Отправные моменты ее характеристики.

- •2. Юридическая норма и специализация права.

- •3. Норма‑предписание.

- •4. Логическая норма.

- •5. Норма права и индивидуальное государственно‑властное предписание. Акты‑директивы.

- •6. Принципы права, общие дозволения и запреты как нормативные явления.

- •Глава 24. Структура нормы права

- •1. Понятие структуры нормы права.

- •2. Внешнее выражение структуры нормы права в тексте нормативных юридических актов.

- •3. Структура логической нормы.

- •4. Структура нормы‑предписания.

- •Глава 25. Виды норм права

- •1. Основания подразделения норм права на виды.

- •2. Регулятивные и охранительные нормы.

- •3. Разновидности регулятивных норм.

- •4. Специализированные нормы. Обобщающие предписания.

- •5. Разновидности юридических норм, различаемые по характеру их связи с индивидуальным регулированием.

- •6. Основные, детализирующие и вариантные нормы. Ассоциации норм.

- •7. Общие и особенные нормы. Рекомендательные нормы.

- •Раздел девятый. Пpaвоотношение

- •Глава 26. Правоотношение: понятие, основные черты

- •1. Понятие правоотношения.

- •2. Правоотношение – правовая связь.

- •3. Правоотношение в системе отношений классового общества.

- •4. Правоотношение в мпр.

- •5. Правоотношение и регулируемое правом общественное отношение.

- •6. Состав (элементы) правоотношения.

- •Глава 27. Виды правоотношений

- •1. Основания классификации правоотношений.

- •2. Общие и конкретные правоотношения.

- •3. Относительные и абсолютные правоотношения.

- •4. Регулятивные и охранительные правоотношения.

- •5. Правоотношения активного и пассивного типов.

- •6. Отраслевые правоотношения.

- •Глава 28. Содержание правоотношения. Субъективное право

- •1. Юридическое и материальное содержание правоотношения.

- •2. Субъективное право. Право и интерес.

- •3. Структура субъективного права. Правомочие.

- •4. Право требования.

- •5. Право на свои активные действия.

- •6. Разновидности правомочий на активные действия.

- •7. Притязание.

- •8. Юридическая обязанность.

- •9. Закономерности связи субъективного права и юридической обязанности в правоотношении.

- •10. Соотношение юридического и материального содержания в правоотношении.

- •11. Правоотношения с простой и сложной структурами.

- •Глава 29. Субъект права

- •1. Понятие субъекта права. Правосубъектность.

- •2. Правосубъектность в мпр. Правовой статус.

- •3. Виды правосубъектности.

- •4. Правосубъектность, правоспособность, дееспособность. Деликтоспособность.

- •5. Виды субъектов права.

- •6. Некоторые особенности конкретных видов субъектов советского права.

- •Глава 30. Объект правоотношения

- •1. Понятие объекта правоотношения.

- •2. Общее определение объекта правоотношения.

- •3. Научное и прикладное значение теории «объект – материальное и нематериальное благо».

- •4. Особенности объекта правоотношения в отраслях советского права.

- •Глава 31. Юридический факт. Фактический состав

- •1. Понятие юридического факта.

- •2. Юридические факты в мпр.

- •3. Теоретическое и прикладное значение вопросов о юридических фактах.

- •4. Классификация юридических фактов по волевому принципу. Юридический факт – действие.

- •5. Правомерное действие.

- •6. Неправомерное действие.

- •7. Юридические события.

- •8. Иные виды (классификации) юридических фактов.

- •9. Фактический состав.

- •10. Правовые последствия, порождаемые незавершенными фактическими составами.

- •11. Иные соединения юридических фактов.

- •12. Юридико‑фактическая характеристика оснований юридической ответственности.

- •Раздел десятый. Правовой акт

- •Глава 32. Правовой акт: понятие, основные черты, виды

- •1. Понятие правового акта.

- •2. Основные черты правовых актов.

- •3. Правовые акты в мпр.

- •4. Теоретическое и практическое значение проблемы.

- •5. Виды правовых актов.

- •Глава 33. Нормативный юридический акт

- •1. Понятие нормативного юридического акта.

- •2. Нормативный юридический акт как источник права.

- •3. Множественность источников права в эксплуататорских обществах.

- •4. Нормативные юридические акты в социалистическом обществе.

- •5. Нормативный акт‑форма права: юридическое выражение воли законодателя и форма словесно‑документального изложения содержания акта.

- •6. Терминология.

- •Глава 34. Система нормативных юридических актов

- •1. К постановке вопроса.

- •2. Система законодательства.

- •3. Законы и подзаконные нормативные юридические акты (общая характеристика).

- •4. Законы.

- •5. Указы, вносящие изменения в действующие законодательные акты.

- •6. Подзаконный нормативный акт.

- •7. Отрасли законодательства.

- •Глава 35. Действие нормативного юридического акта

- •1. Действие нормативного юридического акта. Пределы действия.

- •2. Действие нормативного юридического акта во времени.

- •3. Принцип немедленного действия нормативных юридических актов.

- •4. Обратная сила нормативного акта.

- •5. Сохранение действия («переживание») нормативного юридического акта.

- •6. Действие нормативных юридических актов в пространстве и по лицам.

- •7. Коллизии между нормативными актами. Коллизионные нормы.

- •Глава 36. Систематизация в праве

- •1. Понятие систематизации в праве.

- •2. Кодификация права.

- •3. Инкорпорация.

- •4. Официальная инкорпорация.

- •5. Свод законов.

- •6. Неофициальная инкорпорация. Справочно‑информационная работа.

- •Глава 37. Юридическая техника

- •1. Понятие юридической техники.

- •2. Виды юридической техники.

- •3. Юридическая терминология.

- •4. Средства юридического выражения воли законодателя.

- •5. Средства словесно‑документального изложения содержания нормативного акта.

- •6. Технико‑юридические приемы.

- •7. Законодательная стилистика.

- •8. Техника индивидуальных актов.

- •Глава 38. Толкование в праве

- •1. Понятие юридического толкования (интерпретации).

- •2. «Двойная» природа толкования. Толкование и применение права.

- •3. Объект толкования.

- •4. Толкование как познание.

- •5. Способы толкования.

- •6. Соотношение способов толкования.

- •7. Логическое и специально‑юридическое толкование.

- •8. Результаты толкования.

- •9. Разъяснение нормативных актов. Обязательность толкования.

- •10. Интерпретационные акты.

- •11. Толкование индивидуальных актов.

- •Раздел одиннадцатый. Правоприменительная деятельность

- •Глава 39. Правоприменительная деятельность: понятие, основные черты

- •1. Правоприменительная деятельность как часть техники юриспруденции.

- •2. Юридическое познание. Его особенности при применении права.

- •3. Принцип объективной истины.

- •4. Юридическое дело.

- •5. Основные стадии применения права.

- •Глава 40. Правоприменительные действия

- •1. Стадии применения права и правоприменительные действия.

- •2. Установление фактических обстоятельств.

- •3. Юридические доказательства. Доказывание.

- •4. Выбор и анализ юридических норм.

- •5. Правовая квалификация.

- •6. Решение юридического дела.

- •7. Акт применения права.

- •8. Правоприменительные действия при пробелах в праве.

- •9. Исполнение решения по юридическому делу.

- •Послесловие

- •Предметный указатель

6. Состав (элементы) правоотношения.

Правоотношение является сложным образованием. Оно имеет определенное внутреннее строение.

Если рассматривать правоотношение только как идеологическую форму, то в этом случае ему свойственно чисто юридическое содержание, складывающееся лишь из субъективных юридических прав и обязанностей. Ничего иного в правоотношении как особой идеологической форме нет и быть не может.

По‑иному характеризуется строение правоотношения, если оно понимается как единство фактического материального содержания и юридической формы. В этом случае в правоотношении наряду с субъективными юридическими правами и обязанностями (составляющими его юридическое содержание) могут быть выделены еще два основных элемента: субъекты права и его объекты. Кроме того, в данном случае обособляется материальное содержание правоотношения.

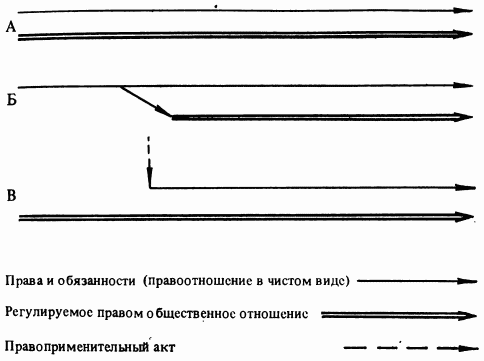

Схема 20. Взаимосвязь правоотношения и регулируемого правом общественного отношения

Стремление при анализе правоотношения выйти за пределы юридической формы продиктовано не только практическими соображениями, задачами полного и всестороннего анализа субъективных юридических прав и обязанностей, но и прежде всего диалектико‑материалистической концепцией правоотношения, неразрывной связью юридической формы в правоотношении с его фактическим содержанием. Материальное содержание правоотношения, его субъекты и объекты позволяют при рассмотрении вопросов правоотношения «выйти» в жизнь, в реальные, фактические связи.

Итак, в правоотношение при указанном выше широком подходе входят следующие основные элементы (термин, который, надо отметить, может быть применен здесь лишь в условном его значении):

а) содержание правоотношения, причем различаются материальное содержание, т. е. поведение субъектов, и юридическое содержание, т. е. субъективные юридические права и обязанности;

б) субъекты права, т. е. участники правоотношения;

в) объекты правоотношения.

Все перечисленные элементы охватываются понятием «состав правоотношения». Использование этого понятия в полной мере соответствует сложившимся в социалистическом правоведении научным традициям и словоупотреблению (в частности, близкий смысл имеют понятия «фактический состав», «состав правонарушения»).

Вопросы правоотношений привлекают серьезное внимание правоведов социалистических стран.

Это и понятно. Если при освещении правоотношения даже не выходить за рамки традиционной, специально‑юридической проблематики, то нужно видеть существенное прикладное значение соответствующих теоретических разработок, которые вооружают юристов‑практиков специализированными знаниями, необходимыми для юридически точного применения норм права.

Творческое же использование метода материалистической диалектики, основанного на нем системного подхода, функционального анализа, других новейших приемов исследования позволяет выявить в этой, казалось бы, традиционной проблематике и существенные теоретические резервы в области философии и социологии права, в утверждении специально‑юридических характеристик права философского (общесоциологического) уровня.

С философской стороны это – в частности, раскрытие глубоких и тонких связей и зависимостей, характерных для существования и функционирования правоотношений в рамках МПР, а также жестких, математически четких закономерностей, свойственных самому бытию правоотношений, субъективных прав, правомочий, юридических фактов.

Вопросы правоотношений все более раскрываются и в качестве социологических, ближайшим образом связанных с жизнью, с реальными проблемами социальной практики. Рассмотрение субъективных юридических прав и обязанностей под углом зрения категории «правоотношение» не только выявляет его социальное содержание и юридическое существо, но и намечает пути для решения важных социальных вопросов, в том числе вопросов эффективности права. Обращая внимание на то, что понятие правоотношения является «понятием, охватывающим реализацию правовой нормы, ее воплощение в реальных жизненных отношениях», Р.О. Халфина справедливо отмечает: «Научная ценность понятия правоотношения, одна из главных его функций – раскрыть эффективность права в его неразрывной связи с регулируемым им общественным отношением»89.

Вместе с тем необходимо обратить внимание на то, что плодотворное исследование вопросов правоотношений возможно лишь постольку, поскольку с необходимой четкостью определены исходные общетеоретические положения, выражающие широкий, философский (общесоциологический) подход к правоотношениям, все ценное, накопленное в этой области социалистической юридической наукой. Наиболее существенное значение, надо полагать, принадлежит следующим положениям:

а) правоотношения входят в качестве неотъемлемой части в МПР, в целостную правовую систему, и, следовательно, проблемы правоотношений нужно решать на базе ив связи с общетеоретическими выводами и положениями философского уровня, относящимися к МПР, правовой системе, функциям права, способам правового регулирования, соотношению нормативного и индивидуального регулирования;

б) правоотношения выражают внутренний закон правовой материи, и, следовательно, необходимо держать в поле зрения все многообразие правовых связей между субъективными правами и обязанностями и ясно представлять, что именно в связи между правами и обязанностями раскрывается их социальная природа и юридическое существо;

в) свойства правоотношений разных типов и видов нередко значительно различаются между собой, и, следовательно, при конструировании общих понятий в теории правоотношений нужны строгие представления о том, какие свойства являются общими для всех правовых связей, а какие присущи лишь тому или иному типу или виду правоотношений (общим и конкретным, регулятивным и охранительным и т. д.);

г) в правоотношениях юридическая форма и материальное содержание находятся в нераздельном единстве, и, следовательно, проблемы правоотношений необходимо решать с учетом этого фундаментального факта, а также с учетом того, идет ли речь о правоотношении в целом, во всем богатстве его характеристик, или же только о юридической форме;

д) правоотношение – это динамическое, находящееся в движении правовое явление, и, следовательно, вопросы правоотношений нужно рассматривать с учетом становления и развития субъективных юридических прав и обязанностей, их материализации в поведении людей.

Разработка общей теории правоотношения имеет ряд перспективных направлений, призванных воплотить на базе творческого использования передовых философских и общенаучных методов достижения общей теории права о функциях права, механизме, способах и типах правового регулирования. Весьма обнадеживающей, хотя намеченной пока в самых общих чертах, является перспектива разработки, если можно так сказать, материальной модели правоотношения. В юридической литературе уже сделаны известные шаги в освещении правоотношения и реального поведения его участников, соотношения того и другого. Но материальное содержание‑лишь один из выходов правоотношений в сферу реальных, фактических отношений. Имеются и другие выходы: объекты, юридические факты, Нет ли между ними внутренней связи? Есть основания подумать над тем, чтобы ввести в научный оборот понятия «фактическая конструкция» или «фактическая модель» правоотношения. Во всяком случае, широкий угол зрения в характеристике правоотношения, продиктованный диалектико‑материалистическим методом, открывает научную перспективу разработки принципиально новых теоретически значимых идей, которые позволят поднять общую теорию правоотношения на качественно новую ступень.