- •Сергей Сергеевич Алексеев Общая теория права. Том II

- •Алексеев с. С Общая теория права. Том II

- •Раздел седьмой. Механизм правового регулирования

- •Глава 21. Механизм правового регулирования. Аспекты проблемы

- •1. Понятие механизма правового регулирования.

- •2. Различные подходы, или аспекты.

- •3. Инструментальный, специально‑юридический аспект мпр.

- •4. Психологический аспект мпр.

- •5. Социальный механизм действия права.

- •6. Основной аспект.

- •Глава 22. Основные элементы механизма правового регулирования

- •1. Структура мпр.

- •2. Стадии правового регулирования и основные элементы мпр.

- •3. Подсистемы в мпр.

- •4. Элементы мпр, вопросы догмы права и техники юриспруденции.

- •Раздел восьмой. Норма права

- •Глава 23. Норма права: понятие, основные черты

- •1. Норма права. Отправные моменты ее характеристики.

- •2. Юридическая норма и специализация права.

- •3. Норма‑предписание.

- •4. Логическая норма.

- •5. Норма права и индивидуальное государственно‑властное предписание. Акты‑директивы.

- •6. Принципы права, общие дозволения и запреты как нормативные явления.

- •Глава 24. Структура нормы права

- •1. Понятие структуры нормы права.

- •2. Внешнее выражение структуры нормы права в тексте нормативных юридических актов.

- •3. Структура логической нормы.

- •4. Структура нормы‑предписания.

- •Глава 25. Виды норм права

- •1. Основания подразделения норм права на виды.

- •2. Регулятивные и охранительные нормы.

- •3. Разновидности регулятивных норм.

- •4. Специализированные нормы. Обобщающие предписания.

- •5. Разновидности юридических норм, различаемые по характеру их связи с индивидуальным регулированием.

- •6. Основные, детализирующие и вариантные нормы. Ассоциации норм.

- •7. Общие и особенные нормы. Рекомендательные нормы.

- •Раздел девятый. Пpaвоотношение

- •Глава 26. Правоотношение: понятие, основные черты

- •1. Понятие правоотношения.

- •2. Правоотношение – правовая связь.

- •3. Правоотношение в системе отношений классового общества.

- •4. Правоотношение в мпр.

- •5. Правоотношение и регулируемое правом общественное отношение.

- •6. Состав (элементы) правоотношения.

- •Глава 27. Виды правоотношений

- •1. Основания классификации правоотношений.

- •2. Общие и конкретные правоотношения.

- •3. Относительные и абсолютные правоотношения.

- •4. Регулятивные и охранительные правоотношения.

- •5. Правоотношения активного и пассивного типов.

- •6. Отраслевые правоотношения.

- •Глава 28. Содержание правоотношения. Субъективное право

- •1. Юридическое и материальное содержание правоотношения.

- •2. Субъективное право. Право и интерес.

- •3. Структура субъективного права. Правомочие.

- •4. Право требования.

- •5. Право на свои активные действия.

- •6. Разновидности правомочий на активные действия.

- •7. Притязание.

- •8. Юридическая обязанность.

- •9. Закономерности связи субъективного права и юридической обязанности в правоотношении.

- •10. Соотношение юридического и материального содержания в правоотношении.

- •11. Правоотношения с простой и сложной структурами.

- •Глава 29. Субъект права

- •1. Понятие субъекта права. Правосубъектность.

- •2. Правосубъектность в мпр. Правовой статус.

- •3. Виды правосубъектности.

- •4. Правосубъектность, правоспособность, дееспособность. Деликтоспособность.

- •5. Виды субъектов права.

- •6. Некоторые особенности конкретных видов субъектов советского права.

- •Глава 30. Объект правоотношения

- •1. Понятие объекта правоотношения.

- •2. Общее определение объекта правоотношения.

- •3. Научное и прикладное значение теории «объект – материальное и нематериальное благо».

- •4. Особенности объекта правоотношения в отраслях советского права.

- •Глава 31. Юридический факт. Фактический состав

- •1. Понятие юридического факта.

- •2. Юридические факты в мпр.

- •3. Теоретическое и прикладное значение вопросов о юридических фактах.

- •4. Классификация юридических фактов по волевому принципу. Юридический факт – действие.

- •5. Правомерное действие.

- •6. Неправомерное действие.

- •7. Юридические события.

- •8. Иные виды (классификации) юридических фактов.

- •9. Фактический состав.

- •10. Правовые последствия, порождаемые незавершенными фактическими составами.

- •11. Иные соединения юридических фактов.

- •12. Юридико‑фактическая характеристика оснований юридической ответственности.

- •Раздел десятый. Правовой акт

- •Глава 32. Правовой акт: понятие, основные черты, виды

- •1. Понятие правового акта.

- •2. Основные черты правовых актов.

- •3. Правовые акты в мпр.

- •4. Теоретическое и практическое значение проблемы.

- •5. Виды правовых актов.

- •Глава 33. Нормативный юридический акт

- •1. Понятие нормативного юридического акта.

- •2. Нормативный юридический акт как источник права.

- •3. Множественность источников права в эксплуататорских обществах.

- •4. Нормативные юридические акты в социалистическом обществе.

- •5. Нормативный акт‑форма права: юридическое выражение воли законодателя и форма словесно‑документального изложения содержания акта.

- •6. Терминология.

- •Глава 34. Система нормативных юридических актов

- •1. К постановке вопроса.

- •2. Система законодательства.

- •3. Законы и подзаконные нормативные юридические акты (общая характеристика).

- •4. Законы.

- •5. Указы, вносящие изменения в действующие законодательные акты.

- •6. Подзаконный нормативный акт.

- •7. Отрасли законодательства.

- •Глава 35. Действие нормативного юридического акта

- •1. Действие нормативного юридического акта. Пределы действия.

- •2. Действие нормативного юридического акта во времени.

- •3. Принцип немедленного действия нормативных юридических актов.

- •4. Обратная сила нормативного акта.

- •5. Сохранение действия («переживание») нормативного юридического акта.

- •6. Действие нормативных юридических актов в пространстве и по лицам.

- •7. Коллизии между нормативными актами. Коллизионные нормы.

- •Глава 36. Систематизация в праве

- •1. Понятие систематизации в праве.

- •2. Кодификация права.

- •3. Инкорпорация.

- •4. Официальная инкорпорация.

- •5. Свод законов.

- •6. Неофициальная инкорпорация. Справочно‑информационная работа.

- •Глава 37. Юридическая техника

- •1. Понятие юридической техники.

- •2. Виды юридической техники.

- •3. Юридическая терминология.

- •4. Средства юридического выражения воли законодателя.

- •5. Средства словесно‑документального изложения содержания нормативного акта.

- •6. Технико‑юридические приемы.

- •7. Законодательная стилистика.

- •8. Техника индивидуальных актов.

- •Глава 38. Толкование в праве

- •1. Понятие юридического толкования (интерпретации).

- •2. «Двойная» природа толкования. Толкование и применение права.

- •3. Объект толкования.

- •4. Толкование как познание.

- •5. Способы толкования.

- •6. Соотношение способов толкования.

- •7. Логическое и специально‑юридическое толкование.

- •8. Результаты толкования.

- •9. Разъяснение нормативных актов. Обязательность толкования.

- •10. Интерпретационные акты.

- •11. Толкование индивидуальных актов.

- •Раздел одиннадцатый. Правоприменительная деятельность

- •Глава 39. Правоприменительная деятельность: понятие, основные черты

- •1. Правоприменительная деятельность как часть техники юриспруденции.

- •2. Юридическое познание. Его особенности при применении права.

- •3. Принцип объективной истины.

- •4. Юридическое дело.

- •5. Основные стадии применения права.

- •Глава 40. Правоприменительные действия

- •1. Стадии применения права и правоприменительные действия.

- •2. Установление фактических обстоятельств.

- •3. Юридические доказательства. Доказывание.

- •4. Выбор и анализ юридических норм.

- •5. Правовая квалификация.

- •6. Решение юридического дела.

- •7. Акт применения права.

- •8. Правоприменительные действия при пробелах в праве.

- •9. Исполнение решения по юридическому делу.

- •Послесловие

- •Предметный указатель

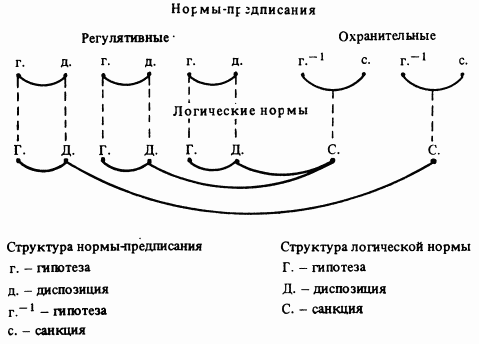

4. Структура нормы‑предписания.

Это – структура первичных частиц правовой материи, находящих прямое выражение в тексте нормативного акта.

Нормы‑предписания как клеточки единого организма выполняют внутри него различные задачи, разные операции. Поэтому трехчленная схема, имеющая существенное значение для характеристики логических норм, не соответствует структуре реальных норм‑предписаний. Структурное построение норм‑предписаний отражает главное, что свойственно первичному звену нормативной системы, – обеспечение конкретизированного, детального, точного и определенного нормирования поведения людей.

С учетом специализации права для юридической нормы‑предписания характерно типическое структурное построение, выражающее жесткий закон организации ее содержания и состоящее из двух основных элементов:

а) гипотезы – части нормы, указывающей на те условия, т. е. фактические обстоятельства, при наступлении или ненаступлении которых норма вступает в действие;

б) диспозиции или санкции – части нормы, указывающей на те юридические последствия, которые наступают при наличии предусмотренных нормами условий. В регулятивных (правоустановительных) нормах эта часть нормы называется диспозицией; она образует содержание самого правила поведения, указывает на права и обязанности, которыми наделяются участники регулируемого отношения. В охранительных нормах рассматриваемая часть носит название санкции; она указывает на государственно‑принудительные меры, применяемые к правонарушителю.

Элементы нормы‑предписания условно можно расположить по схеме: «если‑то».

Указанные две части нормы‑предписания являются ее обязательными элементами. Правовое веление непременно должно содержать указание на его суть, т. е‑ на юридические последствия, и на условия их наступления. Следовательно, норм‑предписаний без гипотез существовать не может. В любых, самых специализированных правовых предписаниях так или иначе указывается на условия, при которых они действуют. Иными словами, любое правовое предписание можно изложить по формуле: «если – то».

Важно обратить внимание на то, что регулятивные нормы‑предписания неизбежно, по неумолимой логике юридического регулирования, внутренне, а иногда и текстуально связаны, функционируют в единстве с охранительными предписаниями, которые их обеспечивают, охраняют. Так что в конечном итоге регулятивные и охранительные нормы‑предписания выражаются в виде логических норм, где есть все три элемента – гипотеза, диспозиция, санкция. При этом нередко с несколькими регулятивными нормами‑предписаниями скоординировано одно охранительное нормативное положение, которое выступает в виде самостоятельного предписания, а в рамках логических норм присоединяется то к одному, то к другому регулятивному предписанию (см. схему 18).

Своеобразное наименование имеют элементы нормы‑предписания в науке уголовного права. Последняя изучает разновидности уголовно‑правовых норм, относящихся в целом к числу правоохранительных. Советские криминалисты уже давно различают в уголовно‑правовых нормах Особенной части только два элемента: условие действия нормы и санкцию. Однако условие (которое с общетеоретических позиций следовало бы именовать гипотезой) называется в уголовном праве диспозицией, т. е. так, как в правоустановительных нормах обозначаются правовые последствия. Указанный разнобой в терминологии создает известные неудобства. Но все же в наименованиях, принятых в науке уголовного права, есть определенный резон: здесь отражается связь, существующая между регулятивными и охранительными нормами, обеспечивается широкая (для граждан) информация в едином нормативном положении и о запрещенном поведении, и о санкциях за допущенное нарушение. В самом условии уголовно‑правовой нормы, именуемом диспозицией, в скрытом (снятом) виде содержится указание на запрет, нарушение которого приводит данную охранительную норму в действие, т. е. именно то указание, которое в регулятивных нормах действительно называется диспозицией46.

Схема 18. Соотношение элементов норм‑предписаний и логических норм

Двучленной схеме элементов норм‑предписаний принадлежит важное теоретико‑прикладное значение. Она соответствует действительному уровню развития права, свойственной ему специализации содержания, особым функциям, выполняемым его подразделениями. Теория строения правовых норм, принимающая во внимание их функции, специализацию и дифференциацию, наиболее адекватно отражает структуру реально существующих норм права47. Двучленная схема позволяет видеть в каждом предписании права только те элементы, которые в нем действительно существуют, и, следовательно, проводить четкий, подробный и детализированный анализ норм48.

Вывод о двучленной структуре норм‑предписаний правильно ориентирует законодателя. Он нацеливает его на то, чтобы четко формулировать в каждой норме‑предписании два обязательных элемента – условие (гипотезу) и правовое последствие (диспозицию, санкцию). А это позволяет с предельной полнотой и четкостью регламентировать все стороны, все нюансы прав и обязанностей, правовых последствий, фактов, с которыми они связаны, и т. д.

Вывод о двучленной структуре норм‑предписаний правильно ориентирует и работников практики. Он требует при анализе каждого конкретного правового предписания, не упуская из поля зрения его связи с другими нормативными положениями, находить и условие, и правовые последствия, а следовательно, конкретно, полно и определенно выявлять содержание предписаний.

Весьма симптоматично, что если попытаться свести структуру юридических норм только к трехчленной схеме (логическим нормам), то такая попытка приведет к обеднению содержания права, к выпадению из анализа существенных моментов этого содержания. Например, выше было показано, что предписания ст. 110 Кодекса о браке и семье РСФСР, посвященной обеспечению тайны усыновления, могут быть интерпретированы при помощи конструкции логической нормы. Однако при такой логической операции из поля зрения выпадают следующие существенные моменты, относящиеся к отдельным предписаниям: а) тайна усыновления охраняется законом (абз. 1); б) изменение места рождения и даты рождения производится по просьбе усыновителя (абз. 2); в) это изменение только может быть произведено; г) об изменении места и даты рождения должно быть указано в решении об усыновлении (там же) и т. д. Совершенно очевидно, что включить все эти важные моменты в схему логической нормы невозможно, а все они имеют существенное значение для регулирования данных отношений.

Таким образом, только при параллельной характеристике и элементов логической нормы (при которой выявляются юридические, государственно‑принудительные свойства права), и элементов нормы‑предписания (при которой с необходимой полнотой, детализированно и конкретно раскрывается реальное фактическое содержание каждого из них) обеспечивается всесторонний анализ содержания юридических норм.

Вопрос о структуре норм права относится к числу дискуссионных. Мнения правоведов разделились: одна группа авторов (П.Е. Недбайло, В.М. Горшенев и др.) полагает, что норма права имеет три элемента, другая (С.В. Курылев, Н.П. Томашевский, А.Ф. Черданцев и др.) – придерживается двучленной схемы.

Между тем если с достаточной четкостью провести разграничение между логическими нормами и нормами‑предписаниями, то становится ясным, что теоретически оправдан и практически необходим анализ элементов нормы в обеих указанных плоскостях. Не нужно только абсолютизировать каждый из указанных подходов и представлять двучленную или трехчленную схему в виде единственно возможной49.

Авторы, ограничивающие анализ структуры нормы трехчленной схемой, не замечают того, что при подобном подходе живая ткань права, его реальность, отличающаяся единством формы и содержания, исчезает. Исчезают также – что в высшей степени важно в практическом отношении – тонкости, детали, нюансы регулирования, столь существенные для юридического опосредствования общественных отношений, для решения юридических дел на практике.

К тому же если попытаться разложить все содержание права на логические нормы, то это приведет к тому, что выпадут из поля зрения многие важные моменты в содержании регулирования, в том числе все законодательные обобщения, выражающие достижения правовой культуры. Право окажется состоящим из описательных, повторяющихся формул, лишенных того влияния науки и результатов объективного процесса специализации, которое ему свойственно в настоящее время50.