1 СЕМЕСТР. Экономика. Микроэкономика. Поведение, институты и эволюция Самуэль Боулз / Микроэкономика. Поведение, институты и эволюция_Самуэль Боулз_2010 -576с

.pdf

Глава 11. институциональная и индивидуальная эволюция 359

λ( p −k) |

= b y ( p) −bx ( p) |

(11.3) |

1 − λ |

|

|

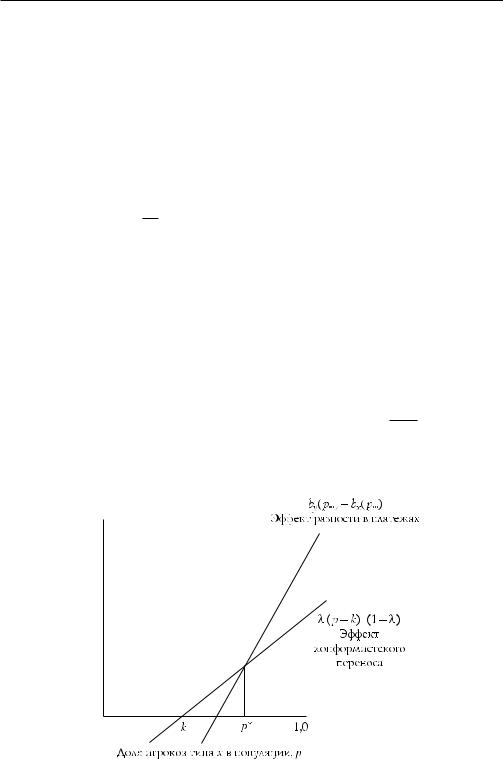

или, если p обращается в ноль или единицу (так как при p = 1 имеем rx = r). Когда равенство (11.3) выполнено, p становится стационарным изза эффекта конформистского переноса (левая часть выражения (11.3)), перекрывающего эффекты разности в платежах (правая часть выражения). Таким образом, когда конформистский перенос существует, и при p (0, 1), равновесные платежи для индивида с выбранной конформистской нормой будут всегда меньше платежей с превалирующей нормой. На рис. 11.1 представлено такое равновесие.

Для p (0, 1) знак dpdt всегда совпадает со знаком rx − ry. Равновесие является

асимптотически устойчивым (самокорректирующимся), если производная по p уравнения (11.2) отрицательна. Это возможно при

db y |

|

db |

x |

|

|

|

λ < (1 − λ) |

|

− |

|

|

(11.4а) |

|

|

|

|

||||

dp |

|

dp |

|

|||

или |

λ |

|

|

|

< π( y, x) − π( y, y) − π(x, x) + π(x, y). |

(11.4b) |

|

|

1 − λ |

||

|

|

|

Условие выполнено, если изменение выигрыша конформиста с нормой x

λ

за счет малого увеличения p, а именно выигрыш в размере 1 − λ значительно меньше, чем изменение выигрыша индивида с нормой y за счет увеличения p

Рис. 11.1. Культурное равновесие. Стационарность p требует, чтобы при p = p* давление конформизма, способствующее копированию x, компенсировалось платежными преимуществами y

360 Часть III. изменения: совместная эволюция институтов и предпочтений

(выигрыш представлен правой частью (11.4b)). На рис. 11.1 величина p* обозна чает решение уравнения (11.3), удовлетворяющее соотношению (11.4а) и, сле довательно, являющееся устойчивым равновесным распределением норм.

Из уравнений (11.3) и (11.4а) мы видим, что конформизм приводит к двум эффектам. Вопервых, уравнение (11.3) показывает, что дающие низкие выи грыши стратегии могут быть устойчивыми. Например, x станет эволюционной устойчивой стратегией (ESS) в этой культурной репликационной динамике до тех пор, пока ожидаемые платежи для небольшого числа игроков y, внедренных в однородную популяцию игроков x, не превосходят выигрыши игроков x на

λ(1 −k)

величину более чем на (1 − λ) . Это условие, очевидно, менее строгое по сравне

нию с условием для традиционной ESS, требующей, чтобы платежи мутантных игроков y были меньше платежей игроков x. Так получается, что поведение, не являющееся наилучшим ответом на множестве выигрышей, может продолжать оставаться устойчивым в популяции.

Вовторых, достаточно высокие уровни конформизма могут привести к нару шению уравнения (11.4), делая p* неустойчивым равновесием и, следовательно, превращая его в границу между областями притяжения равновесий при p = 0 и p = 1. В отсутствие конформизма для устойчивости всего лишь требуется, что бы правая часть уравнения (11.4b) была положительной, это есть заведомо более слабое условие. Вопреки интуиции конформизм, таким образом, может помочь объяснить как прерывистое равновесие, характеризуемое быстрым культурным изменением, как и продолжительное существование индивидуально затратных норм, причем неважно, выигрышны они для группы или нет. Конформизм тем самым добавляется к стратегической комплементарности (положительной об ратной связи), напоминающей то, что встречалось в игре «На доверие», как основание для сохранения социально дисфункциональных типов поведения и соглашений.

Как можно использовать рассмотренную модель для анализа влияния эконо мических институтов на эволюцию предпочтений?

эндогенные предпочтения

Изменения в структурах платежей или в других деталях игры, в которой инди виды образуют пары, или же в степени конформизма приведут к изменению равновесного распределения поведенческих норм в популяции, если p* является внутренней и устойчивой точкой. При условии неустойчивости p* эти изменения приведут к смене относительного размера областей притяжения для двух край них равновесий, меняя вероятность сохранения одного или другого равновесия в стохастической среде. Данное наблюдение предполагает способ изучения эндо генности предпочтений: чтобы исследовать смещение p*, вызванное институци ональными изменениями, нужно использовать уравнение (11.3). Например, на рис. 11.1 увеличение в результате школьной реформы числа учителей — предста вителей меньшинства, понизит степень конформистского переноса и сместит p* влево. Аналогично, сдвиги в параметрах, отражающих структуру социальных взаимодействий (как в гл. 7), т. е. повторение взаимодействий, неслучайное обра

Глава 11. институциональная и индивидуальная эволюция 361

зование пар, издержки информации о партнерах — все это сместит равновесное распределение норм.

Вот пример использования вышеописанной модели для изучения влияния институтов на конкретное предпочтение — расположенность к инноваторской деятельности и лидерству как противовес имитации и поведению ведомого. Об этом писал Йозеф Шумпетер в своей теории предпринимательства, инноваций и экономического роста. Рассмотрим изменчивую среду, в которой члены по пуляции попарно взаимодействуют и участвуют в симметричных играх с дву мя стратегиями. Образование пар не случайно: если доля популяции типа x со ставляет p, то игроки типа x будут задействованы в парах с себе подобными в среднем не в доле времени p процентов, а в xx = s + (1 − s)p > p. Соответственно игроки y будут взаимодействовать в парах с игроками x yx = (1 − s) p < p про центов времени. Разность между этими двумя условными вероятностями равна s, т. е. величине сегментации, введенной в гл. 7.

Стратегия обучения (L), позволяющая исследовать среду с издержками, рав

ными единице, и на основе полученного знания выбрать действие, дающее выи грыш, равный двум. Стратегия имитации (I) не предусматривает издержек, дает

выигрыш, равный двум, при условии, что имитатор в паре с обучаемым, и дает выигрыш 2 − σ, если в паре два имитатора, где σ > 1 — подходящим образом нормализованная мера изменчивости среды. Структура выигрышей отражает тот факт, что обучаемые всегда приспосабливаются к текущему состоянию сре ды (но с издержками), а имитаторы способны приспосабливаться, только если они в паре с обучаемыми и, следовательно, могут стать «безбилетниками», ис пользующими чужую текущую информацию. Если имитатор в паре с другим имитатором, то он копирует поведение, не отражающее текущую ситуацию. Насколько его поведение плохо приспособлено, зависит от степени изменения среды, т. е. σ. Пусть p равняется доле «обучаемых» в популяции. Если корректи ровка просто монотонна по платежам (игнорируя конформизм, положив λ = 0 в уравнении (11.1)), то условием стационарности для p становится bL = bI,

p* = |

σ −1 |

. |

|

||

|

(1 −s)σ |

|

Мы видим, что dpdσ* > 0, и, как можно было предположить, повышение сто

хастичности среды приводит к росту частоты появления обучаемых в популя ции. Легко показать, что p* < pmax — доля популяции, которая максимизирует средние платежи при случайном образовании пар. Интуиция, разъясняющая данный результат, говорит, что обучаемые создают общественную выгоду, пре восходящую частную их выгоду (они передают информацию имитаторам, когда

их копируют). Таким образом, равновесный уровень обучаемых меньше соци

dp * > 0, ds

увеличивает долю обучаемых в равновесии. Позитивный выбор подобных (сег ментация) лишает имитаторов некоторых выгод, появляющихся за счет заим ствованной от обучаемых новой информации, тем самым выигрыши имитато

362 Часть III. изменения: совместная эволюция институтов и предпочтений

ров понижаются и их равновесная частота появления в популяции снижается. Наряду с авторским правом или патентом позитивный выбор подобных при водит к росту объемов исследований. Но это также имеет и такой же эффект снижения эффективности, как и в случае оформления авторского права на ин формацию, полученную обучаемыми: поток новой информации от обучаемых к имитаторам сокращается. В результате средние платежи понижаются, так как издержки на предоставление информации имитаторам нулевые, а выгода от это го для обучаемых все же есть.

В отличие от ситуационно специфичных предпочтений, введенных в гл. 3, предпочтения эндогенны, когда из приобретенного кемлибо опыта вытекают продолжительные изменения в чьемлибо поведении в конкретной ситуации. Приведенные выше модели дали много примеров в пользу данного утверждения; они также показали, каким образом на процесс корректировки поведения влия ет взаимодействие данного индивида с материальным или социальным окруже нием. Поскольку изменение предпочтений предполагает длительный процесс обучения, происходящий обычно в течение детства и юношества, и, как правило, существенные изменения экономических институтов нечасты, то эмпирических исследований влияния институтов на предпочтения мало. Некоторые более глу бокие исследования касаются влияния новых экономических институтов в ходе процесса экономического роста или влияния институтов одного на население другого общества.

Приведу достаточно экзотический пример: проникновение коммерции на прежде не затронутые ею нерыночные общества зачастую сопровождаются рас пространением колдовства и аналогичных явлений. Так произошло на Золотом Берегу (теперь Гана) во время экспансии первого средства платежей в виде зе рен (какао бобов). Ранее существовавшие общинные права собственности стали неуместными, поскольку ценность земли выросла, и так называемые знахари появились в большом количестве, чтобы решать правовым образом споры по определению границ земельных участков. Нечто похожее возникло в Боливии, когда там стала развиваться добыча олова, и в Колумбии при расширении по севов сахарного тростника, а также в XVII в. в деревне Салем (Массачусетс) при расширении торговли вдоль дороги, ведущей к северу в Бостон. Несомненно, колдовство послужило, по меньшей мере, ответом на социальные конфликты и возросший риск, связанный с неадекватностью традиционных систем прав и обязательств в координировании современной экономической деятельности на основе рыночных отношений.

Эксперименты также указывают на эндогенность предпочтений. Вспомните (гл. 3), что наши с коллегами эксперименты, касавшиеся пятнадцати простых обществ, были направлены на демонстрацию поведенческих привычек, заим ствованных из повседневной жизни, и в особенности из образа жизни изучае мой группы. В частности, те, кто обычно делился значительными объемами пищи, были склонны делить пирог в игре «Ультиматум» на равные части или даже предлагать бо2льшую часть другому. В обществе, где добровольные взносы, обеспечивающие общественное благо, считались привычным делом (система харамби среди народности орма в Кении), вклады в ходе экспериментальной

Глава 11. институциональная и индивидуальная эволюция 363

игры с общественными благами соответствовали фактическим вкладам в систе ме харамби.

Наши эксперименты установили значительные отклонения в эксперимен тальном поведении внутри групп разных культур и между ними. В эксперимен тах мы сначала попытались объяснить поведение, основываясь на информации о поле, возрасте, относительном богатстве и грамотности индивидов. Если не считать случая племени орма, никакие из приведенных данных не имели систе матического влияния на ход проведения эксперимента. Большие отличия между группами также представляли собой загадку. Мы задумались над тем, вызваны ли предпочтения специфическими условиями, сформировавшими группы, таки ми как социальные институты или понятия справедливости. В нашем примере большие отличия в институтах и нормах позволили нам провести исследование на систематической основе. Мы ранжировали общества по двум аспектам, опре деляющим социальные взаимодействия, обеспечивающие функционирование, и затем попытались использовать эти параметры для предсказания поведения

вигре «Ультиматум». Прежде всего потенциальные выигрыши от кооперации

выбирались в качестве меры, определяющей, насколько местная среда позволя ет эффективно использовать кооперативные методы хозяйствования, предпо лагающие возрастающую отдачу от масштаба. Китобои Ламалеры возглавляли список, а садоводы племени мачигуэнга его замыкали. Мы предположили, что

вобществах, где невелика выгода от совместной деятельности, немного общих норм, определяющих деление материальных ценностей. И напротив, люди, чья

жизнь зависит от тесного сотрудничества, как на Ламалере, должны изобрести способы делить общий излишек. Вторым параметром мы выбрали рыночную интеграцию, показывающую, какая часть средств к существованию человека

приобретается посредством рыночного обмена. Смысл введенной меры в том, что чем чаще люди участвуют в рыночных трансакциях, тем выше вероятность того, что они с выгодой для себя разделят излишек (выигрыш от торговли) с но вым членом общества. Мы предположили, что приобретенный опыт может по служить основой формулирования абстрактных принципов деления.

Мы пытались одновременно объяснить среднее предложение по группе в игре «Ультиматум» и меру склонности к отказу от низких заявок на основе двух параметров, введенных выше. Обе меры игры имели положительную за висимость (и довольно существенно), и они объясняли примерно половину дис персии в обоих случаях. Влияние этих мер экономической структуры оставалось большим и робастным при оценке уравнений, предсказывающих скорее инди видуальные (чем средние для группы) экспериментальные действия, контроли рующие вышеуказанные индивидуальные меры.

То, что даже грубые ординальные меры экономической структуры становят ся настолько серьезными предсказателями результатов эксперимента, предпо лагает наличие существенного влияния институтов на предпочтения1. (Возраже

1 Более полное описание методов, результатов и интерпретаций этих экспериментов со держится в работах Генриха, Бойда, Боулза, Фэра и Гинтиса (Henrich, Boyd, Bowles, Fehr & Gintis, 2004) и Генриха, Боулза, Бойда, Камерера, Фэра, Гинтиса и Макэлриза (Henrich, Bowlrs,

Boyd, Camerer, Fehr, Gintis & McElreath, 2001).

364 Часть III. изменения: совместная эволюция институтов и предпочтений

ние, утверждающее, что причинные взаимосвязи работают в другую сторону, т. е. люди со справедливыми взглядами сосредоточены в местах, где кооперативная деятельность выгодна, а рыночная интеграция возможна, кажется притянутым за уши.) Процесс культурного переноса, моделированный выше, объясняет, ка ким образом экономическая структура может воздействовать на предпочтения. В среде, предоставляющей широкие возможности для кооперативного произ водства, люди со справедливыми взглядами получат большие выигрыши, чем те, кто преследует лишь собственные интересы. В результате процесс культурной корректировки станет благоприятным для справедливых индивидов именно в таких обществах, а не там, где лица, исключенные из совместного производства, не несли материальных потерь. Процесс корректировки, похоже, вовлекает в ра боту институты социализации, такие как воспитание детей. Поэтому мы ожида ем, что педагогическая практика меняется наряду с экономическим опытом.

Воздействие производственных структур на ценности, характеризующие воспитание детей в индустриальных обществах, упоминалось в конце гл. 8. Рас смотрим пример, аналогичный процессу смены предпочтений при переходе от

культуры собирательства к сельскохозяйственному производству. Герберт Бар ри, Маргарет Чайлд и Ирвин Бэкон (Herbert Barry, Margaret Child & Irvin Bacon,

1959) описали в виде категорий 79 наиболее отсталых обществ в соответствии с тем, как они добывали средства к существованию (разведение скота, сельскохо зяйственное производство, охота, рыболовство), и тем, с какой легкостью храни ли добытое или накапливали богатство. Последнее из наблюдений сильно влияет на такую структуру, как стратификация общества. Хранение запасов пищи рас пространено в сельскохозяйственных обществах, но не среди собирателей. Они также обобщили информацию о воспитании детей, включая такие качества, как независимость, ответственность, опора на собственные силы и покорность, и увидели заметные различия. Эти различия в практике детского воспитания зна чимо коррелировали с экономической структурой при учете других перемен ных, отвечавших за наследственность по прямой линии, степень многоженства, уровень участия женщин в хозяйственных делах и размер ячеек общества. Уче ные заметили: «Одно лишь знание экономики позволяет предугадать достаточно точно, будет ли общество направлять свои усилия на уступчивость или притяза ния» (с. 59). Причинная связь вряд ли направлена от воспитания детей к эконо мической структуре, так как последняя определяется в основном географией в нашем случае простых обществ.

Рассмотренные выше модели и данные предполагают следующую причин ную логику: производство и распределение благ и услуг в любом обществе под чиняется набору правил, определяющих, что комулибо нужно делать или кем нужно быть, чтобы иметь средства к существованию. Эти правила также влияют на процесс культурного переноса. Развитие комплексного разделения труда по служило основной движущей силой к появлению современной системы (и при этом обязательной) школьного образования. Иначе говоря, экономические институты накладывают характерные типы взаимодействия на людей, состав ляющих общество, определяя, кто с кем встречается, на каких условиях, для вы полнения каких задач и за какое вознаграждение. Эти правила распределения

Глава 11. институциональная и индивидуальная эволюция 365

ипроцессы культурного переноса влияют на людей тем, как они корректируют свое поведение; они влияют на их индивидуальность, привычки, вкусы, ценности

иверы.

До сих пор я моделировал то, как предпочтения могут развиваться в ответ на институциональные различия, но и сами институты также эволюциониру ют. Следующая модель демонстрирует этот процесс совместной эволюции. Для большей конкретики я хочу обратиться к важному и не понятому до конца про цессу исторического перехода: закат коллективистской социальной структуры, представлявшей группы собирателей к аграрным системам, основанным на пра вах собственности, базирующихся на владении.

Равновесия гоббса и Руссо

На протяжении значительного периода истории человечества, начавшегося при мерно 90 тыс. лет назад и завершившегося примерно 11 тыс. лет назад, соци альные взаимодействия были организованы без помощи институтов, хотя бы отдаленно напоминавших нынешние государства или частную собственность. Мобильные группы собирателей, которые в то время представляли типичную форму человеческой общественной организации, в действительности совсем не страдали от описанного Гоббсом хаоса природы. Скорее, наоборот, возможно, что они были организованы по принципу современных мобильных охотников собирателей: их жизнь регулировалась социальными нормами (часто включав

шими моногамию и коллективное пользование ресурсами) и усиленным кол лективным наказанием отступников. Кристофер Боем (Christofer Boehm, 1982.

P. 421) — пишет:

В этих… сообществах групповые санкции появились как наиболее влиятельный ин струмент для регулирования отклонявшегося индивидуального поведения; особенно это касалось тех, кто явно нарушал кооперацию или социальное равновесие, необхо димые для групповой устойчивости.

С развитием сельского хозяйства около 11 тыс. лет назад стремление ин дивидов иметь собственность распространялось все более; особенно это каса лось земли, запасов пищи и скота. Новые права собственности возникли и ста ли распространяться без помощи какихлибо централизованных институтов принуждения или государственного влияния. Впоследствии (через много тысяч лет после возникновения сельского хозяйства) централизованные формы на казания и укрепления прав собственности стали возникать как новая форма организации. Несомненно, это один из самых важных известных нам приме ров институционального развития1. Я рассмотрю возникновение современного государства в гл. 13.

Предположим, n членов племени собирателей случайно разбиты на пары

с целью деления блага ценностью v. Они могут придерживаться одной из трех стратегий: захват, разделение или наказание. Тип индивида напрямую не на

1 См.: Bowles & Choi, 2002 для более детального рассмотрения и для ссылки на эмпири ческие данные.

366 Часть III. изменения: совместная эволюция институтов и предпочтений

блюдается, до взаимодействия он не виден. Когда встречаются Подельщики, то они делят благо поровну. Когда Захватчики встречают Подельщиков, они заби рают благо. Если же Захватчики встречаются, то они с равной вероятностью бо рются за обладание благом, в результате благо им достается или же в случае по ражения потерпевший несет издержки поражения величины c > v1. Каратели, встречая Подельщиков или других Карателей, делят благо поровну. Однако если Каратель встречается с Захватчиком, то все Каратели пытаются наказать Захват чика. Если им это удается, то благо распределяется в равных долях между всеми Карателями, в случае неудачи Каратель несет издержки поражения c.

Стратегия наказания коллективна в том смысле, что когда Каратель взаимо действует с Захватчиком, то остальные Каратели ему помогают, при этом веро ятность успешно наказать Захватчика зависит от доли Карателей в популяции. Чтобы упростить изложение, предположу, что вероятность успешного наказания Захватчика равна доле Карателей в популяции, т. е. β. А в симуляции я принимаю менее упрощенные предпосылки. Таким образом, используя то, что Карателю

достается βvn в случае успеха, встречающегося с вероятностью β. Тогда ожида емый выигрыш Карателя, находящегося в одной паре с Захватчиком, равен

π( p, g ) = nv −(1 − β)c.

Ниже рассмотрено распределение выигрышей успешных Карателей. Выи грыши сведены в табл. 11.1.

Таблица 11.1

Платежи в игре с наказанием (выигрыши игроков, указанных в строках)

|

Захват |

Деление |

Наказание |

|

|

|

|

Захват |

(v - c)/2 |

v |

(1 - β) v - βc |

Деление |

0 |

v/2 |

v/2 |

Наказание |

v/n - (1 - β) c |

v/2 |

v/2 |

Если α — частота появления Подельщиков в популяции, а число оставшихся Карателей равно (βn - 1), то число успешных Карателей, взаимодействующих с Захватчиками, равно (βn - 1)(1 - α - β) β. Каждый Каратель получит при пере

распределении v

βn

мый выигрыш равен |

|

|

|

|

(βn −1)(1 − α − β) |

βv |

|

β − |

1 |

βn |

= (1 − α − β)v |

. |

||

|

|

|

n |

Тогда ожидаемые выигрыши для трех стратегий таковы:

πs = (α + β) |

1 v, |

(11.5) |

|

2 |

|

1 В этой модели можно распознать модификацию известной игры «Ястреб — Голубь», новизна состоит во введении наказания.

Глава 11. институциональная и индивидуальная эволюция 367

πp = (α + β) |

1 v +(1 − α − β) |

(βv −(1 − β)c ), |

(11.6) |

||

|

2 |

|

|

|

|

πg = αv + β{(1 − β)v − βc} +(1 − α − β) |

1 |

(v −c). |

(11.7) |

||

|

|

|

2 |

|

|

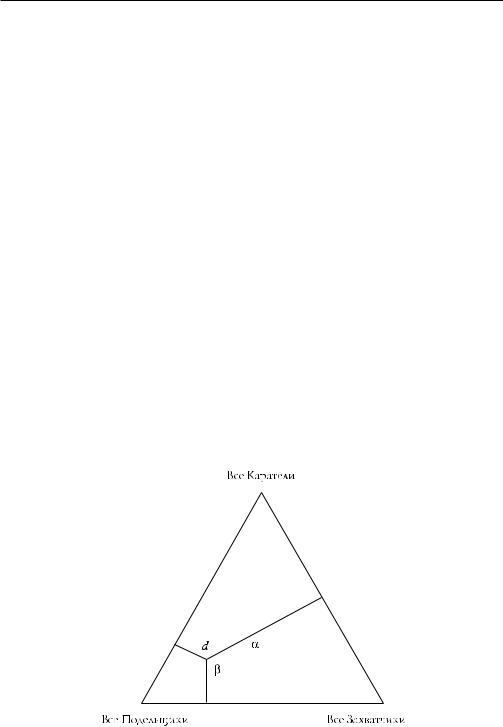

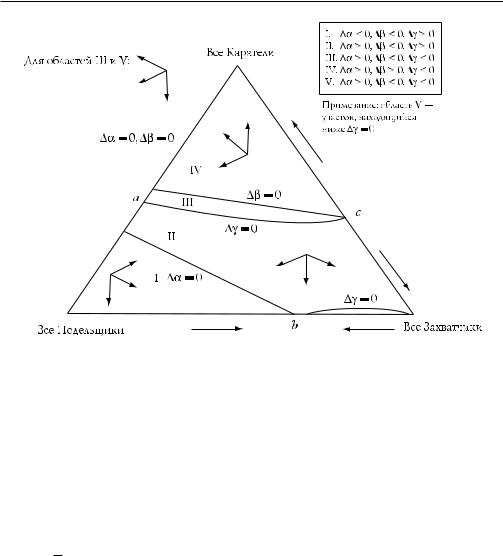

Удобное графическое представление пространства состояний для этой си стемы представлено симплексом на рис. 11.2.

Предположим, что три стратегии представляют собой характерные черты культуры, заимствованные у других, и процесс культурного переноса основан на величинах этих выигрышей согласно процессу монотонной по платежам кор ректировки. Допустим, что n достаточно велико и можно аппроксимировать ре ализуемые выигрыши ожидаемыми. Таким образом, знакомая репликационная динамика, представляющая процесс корректировки, задается уравнениями

d α |

= α( πs − π), |

(11.8) |

|

|

dt |

||

|

|

|

|

dβ |

= β( πp − π), |

(11.9) |

|

|

dt |

||

|

|

|

|

где средний выигрыш равен

π ≡ απs + βπp + (1 - α - β) πg.

Какими станут исходы, порождаемые этой динамической системой? Дина мика системы представлена на рис. 11.3. Векторы показывают направление дви

Рис. 11.2. Распределение стратегий в группе. В точке d длина перпендикуляров

к каждой стороне отражает частоту использования стратегии, обозначенной на противоположной данной стороне вершине. Таким образом, доля Подельщиков

равна α. Для точки d, как и любой другой точки симплекса, сумма этих отрезков равна единице. Следовательно, в трех вершинах популяция однородна

368 Часть III. изменения: совместная эволюция институтов и предпочтений

Рис. 11.3. Внутригрупповая динамика. Векторы отражают направления движения, определяемые линиями, задающими стационарные уровни α, β и γ. В данном примере и на следующем рисунке мы используем v = 2, c = 3

жения для популяции, образованной частотами в виде точки основания стрелок. Так что, например, в области IV α и β возрастают (стрелки смотрят в сторону, противоположную вершинам с надписями «Все Подельщики» и «Все Карате ли»), в то время как γ — доля Захватчиков — убывает. Рисунок также дает мно жества точек, внутри которых доли популяции стационарны.

Два типа стационарных исходов особенно интересны. В первом случае β = 0,

α = 1 − cv

аналогично равновесию, полученному в игре «Ястреб — Голубь», и оно асимпто тически устойчиво. Каратели не могут покорить популяцию. Каратели не в боль шем выигрыше, чем взаимодействующие с ними Подельщики, и гораздо хуже,

чем Захватчики, когда Каратели с ними взаимодействуют (они всегда вступают в борьбу и почти всегда проигрывают). Я называю это равновесие равновесием

Гоббса, так как оно характеризуется частыми схватками за собственность, как и заключил Гоббс в эпиграфе к гл. 4, и в результате средний уровень выигрышей низок.

Второе стационарное состояние соответствует множеству исходов, в которых α + β = 1 (левая грань симплекса на рис. 11.3). Данное равновесие объединяет

безусловный дележ богатства и коллективное поддержание социальных норм — случай, восхищавший Ж.Ж. Руссо, поэтому я называю его равновесием Руссо.

Особенно интересны состояния в верхней части грани симплекса, для которых α < αmax, точка a отмечена на рис. 11.3. Каждая из этих точек является устойчи