- •Введение

- •Список сокращений

- •1. Линии передачи СВЧ

- •1.1. Основные положения

- •1.2. Коаксиальная линия передачи.

- •1.3. Двухпроводная линия передачи

- •1.4. «Витая пара»

- •1.5. Прямоугольный волновод

- •1.6. Круглый волновод

- •1.7. Планарные линии передачи

- •2. Теория длинных линий

- •2.1. Основы теории длинных линий

- •2.2. Нормированные значения напряжения

- •2.3. Коэффициент отражения

- •2.4. Нормированные сопротивление и проводимость

- •2.5. Интерференция падающей и отраженной волн в нагруженной линии

- •2.6. Входное сопротивление линии передачи с нагрузкой

- •2.7. Основные режимы работы линии передачи

- •2.8. Круговая диаграмма сопротивлений

- •2.9. Полуволновые и четвертьволновые трансформаторы

- •3. Согласование линий передачи

- •3.1. Общие положения теории согласования линий передачи с нагрузкой

- •3.2. Согласование с помощью четвертьволнового трансформатора

- •3.3. Согласование с помощью сосредоточенной реактивности

- •3.5. Согласование с помощью параллельного реактивного шлейфа.

- •3.6. Трансформаторы с тремя реактивными элементами.

- •4. Матричные методы описания устройств СВЧ

- •4.1. Матрицы рассеяния многополюсников

- •4.2. Волновые матрицы передачи многополюсников

- •5. Двухполюсники

- •5.1. Согласованные нагрузки

- •5.2. Реактивные нагрузки

- •5.3. Преобразователи СВЧ мощности

- •6. Четырехполюсники

- •6.1. Разъемы и соединения

- •6.2. Переходы между линиями разных типов

- •6.3. Нерегулярности в волноводе

- •6.4. Изгибы и скрутки волноводов

- •6.5. Аттенюаторы

- •6.6. Фазовращатели

- •6.7. Согласующие трансформаторы

- •7. Резонаторы и фильтры СВЧ

- •7.1. Объемные резонаторы

- •7.2. Основные типы резонаторов

- •7.3. Открытые резонаторы

- •7.4. Диэлектрические резонаторы

- •7.5. Резонатор, включенный на проход

- •7.6. Частотные фильтры

- •8. Шестиполюсники

- •8.1. Y-тройники

- •8.3. Шестиполюсные делители мощности

- •9. Восьмиполюсники и двенадцатиполюсники

- •9.1. Направленные ответвители

- •9.2. Мостовые устройства

- •9.3. Крестообразные соединения

- •9.4. Резонатор бегущей волны

- •9.5. Двенадцатиполюсники

- •10. Ферритовые устройства СВЧ

- •10.1. Основные свойства ферритов на СВЧ

- •10.2. Ферритовые устройства на эффекте Фарадея

- •10.3. Вентили с поперечно подмагниченным ферритом

- •10.4. Фазовые циркуляторы

- •11. Физические основы работы полупроводниковых приборов СВЧ диапазона

- •11.1. Энергетические зоны полупроводников

- •11.2. Процессы переноса заряда в полупроводниках

- •11.3 Полупроводники в сильных электрических полях

- •11.4. Контактные явления

- •12.1. Полупроводниковые аналоги вакуумных приборов СВЧ

- •12.2 Динамическая отрицательная проводимость

- •12.3. Лавинное умножение носителей заряда

- •12.4 Основные режимы работы ЛПД

- •12.5. Технический уровень промышленно выпускаемых ЛПД

- •13. Полупроводниковые приборы с объемной неустойчивостью (диоды Ганна)

- •13.1. Механизм междолинного перехода

- •13.2 Эффект Ганна и критерий Кремера

- •13.3 Динамика ганновских доменов

- •13.4. Классификация режимов работы генераторов Ганна

- •13.5. Предельные параметры генераторов Ганна

- •13.6. Способы повышения эффективности и верхнего частотного предела генераторов Ганна

- •14.1. Основы полупроводниковой технологии

- •14.2. Конструкции диодных СВЧ генераторов

- •14.3. Способы перестройки частоты

- •15. Повышение мощности полупроводниковых генераторов и освоение миллиметрового диапазона волн

- •15.1. Основные принципы построения СВЧ-сумматоров

- •15.2. Конструкции сумматоров мощности

- •15.3. Освоение миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов

- •16. Усилители СВЧ

- •16.1. Основные параметры усилителей

- •16.2. Классификация усилителей СВЧ

- •16.3. Однокаскадный транзисторный усилитель

- •16.4. Принцип действия балансного усилителя

- •17. Преобразователи частоты

- •17.1. Смесители

- •17.2. Преобразование частот в смесителе

- •17.3. Основные параметры смесителей

- •17.4. Небалансные смесители

- •17.5. Балансные смесители

- •17.6. Двойные балансные смесители

- •17.7. Кольцевые балансные смесители

- •17.8. Транзисторные смесители

- •Тесты для самопроверки

- •Ответы на тесты

- •Библиографические ссылки

- •Список рекомендованной литературы

- •Предметный указатель

171

10.Ферритовые устройства СВЧ

10.1.Основные свойства ферритов на СВЧ

Феррит (англ. – ferrite) – магнитодиэлектрический материал с кристаллической структурой, которому присущи гиромагнитные свойства. Относительная диэлектрическая проницаемость ферритов ε находится в пределах 8 – 16, тан-

генс угла электрических потерь tg δ =10−3 −10−2 , магнитная проницаемость при

отсутствии подмагничивания близка к единице. При отсутствии внешнего магнитного поля ферриты на всех частотах являются изотропными м атериалами с взаимными свойствами.

Различают три разновидности кристаллической структуры ферритов: шпинели, граната и гексагональная. Ферриты могут быть поликристаллическими и монокристаллическими. Производство поликристаллических ферритов осуществляется за технологией характерной для керамики – из смеси окислов с пластификатором формируют полуфабрикаты, которые потом спекают при температуре 1000 – 1400°С.

Рассмотрим основные явления в подмагниченных ферритах, на которых основывается работа устройств СВЧ.

ЕВ  ЕВ

ЕВ

|

В |

|

В |

|

ЕА |

L |

|

ЕА |

|

А |

Н0 |

А |

Н0 |

|

a |

б |

|||

|

|

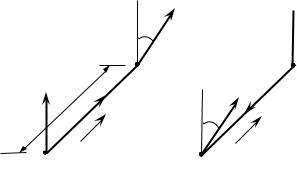

Рис.10.1. Распространение волн в гиротропной среде:

а– по направлению поля подмагничивания,

б– в противоположном направлении

Эффект Фарадея состоит в повороте плоскости поляризации электромагнитной волны при ее распространении вдоль поля подмагничивания H0 . При распространении электромагнитной волны в гиротропной среде из точки А в точку В (рис.10.1,а) по направлению вектора H0 электрический вектор E поворачивается по часовой стрелке на угол ∆ . При обратном распространении

(рис.10.1,б) вектор E поворачивается протии часовой стрелки на тот же угол по ходу волны.

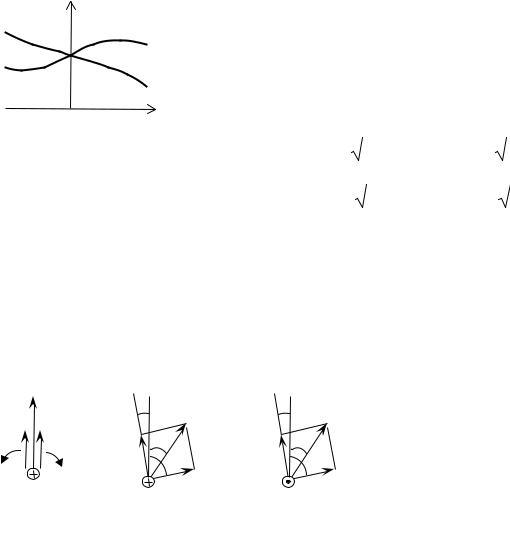

Эффект Фарадея в гиротропных средах объясняется тем, что эффективные магнитные проницаемости для волн круговой поляризации имеют разные значения с правой (µ+ ) и левой поляризации (µ− ). Характер зависимостей µ+ и

µ− для слабого магнитного поля H0 приведен на рис.10.2.

|

|

172 |

|

µ |

|

Линейную поляризацию можно представить |

|

µ− |

|

как суперпозицию двух полей круговой поляриза- |

|

|

ции E + и E − |

(рис.10.3,а), тогда для их фазовых |

|

µ |

+ |

скоростей (v+ , |

v− ) и соответствующих длин волн |

|

ф |

ф |

|

этих полей ( Λ+ , Λ− ) можно записать следующие

|

0 |

|

H0 |

|

выражения: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

v+ = с/ |

|

|

|

; |

v− = с/ |

|

|

|

|

; |

(10.1) |

|||||||||||||

Рис.10.2. Эффективные |

|

|

|

|

εµ |

+ |

|

εµ |

− |

|||||||||||||||||||||

магнитные проницаемости |

|

|

|

Ф |

|

|

|

|

|

|

Ф |

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

феррита для слабого |

|

|

|

|

Λ+ = λ/ |

|

|

; |

Λ− = λ/ |

|

|

|

. |

(10.2) |

||||||||||||||||

|

|

|

εµ+ |

|

εµ− |

|||||||||||||||||||||||||

|

магнитного поля |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Векторы E + |

и E − |

в точке B (рис.10.3,б) бу- |

|||||||||||||||||||

дут отставать по фазе от соответствующих векторов в точке A за счет разности |

||||||||||||||||||||||||||||||

хода на углы |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

ϕ+ = 2πL / Λ+ ; |

|

ϕ− = 2πL / Λ− . |

|

|

|

|

|

|

|

(10.3) |

||||||||||||

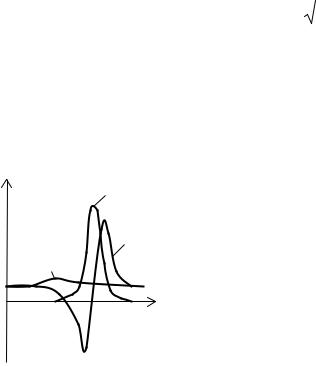

Поскольку при прямом распространении ( H0 |

> 0 ) |

µ+ < µ− |

(рис.10.2), вектор |

|||||||||||||||||||||||||||

|

Е |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

E + |

в |

точке |

B |

отстает |

на |

|||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

меньший угол, |

чем E − . А р е- |

||||||||||||||

|

|

ϕ+ |

|

|

|

ЕB |

ϕ− |

ЕА |

|

|||||||||||||||||||||

Е– |

Е+ |

Е+ |

|

|

|

|

|

Е– |

|

|

|

зультирующий вектор EB |

по- |

|||||||||||||||||

|

|

|

− |

|

|

|

|

ворачивается |

|

|

|

на |

угол |

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

ϕ |

|

|

|

ϕ+ |

|

|

|

|

|||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

Е– |

|

|

|

|

Е+ |

|

∆ = 0,5(ϕ− − ϕ+ ). |

|

|

|

|

|

||||||||||||

|

А |

|

|

|

B |

|

|

|

А |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

При |

обратном |

распро- |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

a |

|

|

|

б |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

в |

|

|

|

|

странении |

( H0 < 0 ) |

µ+ > µ− |

||||||||||||||

Рис.10.3. Направления |

векторов электрического |

|

|

(рис.10.2) вектор E + |

в точке A |

|||||||||||||||||||||||||

|

поля: а – в начальной точке А, б – в конечной |

|

(рис.10.3,в) |

отстает |

на боль- |

|||||||||||||||||||||||||

|

|

точке В, в – в конечной точке А |

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

ший угол, |

чем |

|

|

E − . Результи- |

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||

рующий вектор EA поворачивается на угол ∆ = 0,5(ϕ+ − ϕ− ). |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

При |

слабых |

полях |

угол |

поворота |

∆ пропорционален |

напряженности |

|||||||||||||||||||||||

подмагничивания |

H0 и расстоянию между точками L . |

При увеличении |

H0 |

|||||||||||||||||||||||||||

наступает насыщение. Эффект Фарадея является невзаимным, то есть угол поворота плоскости поляризации не зависит от направления распространения волны и именно этим объясняется невзаимность эффекта Фарадея. Происхождение термина «гиротропия» связано именно с этим эффектом.

В ферритах в относительно сильном продольном или поперечном магнитном поле наблюдается явление ферромагнитного резонанса. При продольном подмагничивании резонанс имеет место тогда, когда частота волны круговой поляризации правого вращения приближается к частоте прецессии электронов

fII = f0 2,84H0 , |

(10.4) |

|

173 |

|

|

|

где |

f – частота в мегагерцах, а H0 в эрстедах. |

|

||

|

Поперечное подмагничивание дает несколько большую резонансную ча- |

|||

стоту |

|

|||

|

f f0 |

|

, |

|

|

1+ M0 / H0 |

(10.5) |

||

где M 0 – намагниченность феррита. |

|

|||

|

На рис.10.4 показан характер зависимостей магнитных проницаемостей |

|||

феррита для правополяризованной волны µ+ = µ′+ + jµ′+′ |

и левополяризованной |

|||

µ− |

от величины H0 . Из графиков видно, что магнитная проницаемость для |

|||

правополяризованной волны имеет резонансный характер, и мнимая составляющая магнитной проницаемости µ′+′, учитывающая

µ+ , µ− |

µ′+′ |

потери в феррите, максимальна при резонансе. Ре- |

||

|

µ′+ |

зонансный характер магнитной проницаемости µ+ |

||

µ− |

обусловлен тем, что частота и направление воз- |

|||

|

буждающего поля совпадает с частотой и направ- |

|||

0 |

|

лением прецессии электронов. Для левополяризо- |

||

H0 |

ванной волны направление вращения поля и пре- |

|||

|

цессии электронов противоположны, резонанс не- |

|||

|

|

|||

|

|

возможен, и магнитная проницаемость µ− изменя- |

||

Рис.10.4. Компоненты |

ется плавно. |

|

|

|

магнитных проницаемо- |

Частоту резонанса f0 |

путем |

изменения |

|

стей феррита в сильном |

напряженности поля подмагничивания H0 можно |

|||

магнитном поле |

||||

|

|

подобрать равной рабочей |

частоте |

колебаний. |

Правополяризованные волны при распространении в направлении H0 испытывают затухание, а волны, распространяющиеся против вектора H0 , практически

не испытывают затухания.

В тонких ферритовых пластинах в прямоугольном волноводе с волной типа Н10 при поперечном подмагничивании наблюдается невзаимный фазовый сдвиг. Ферритовая пластина располагается между срединой волновода и одной из узких стенок, пластина подмагничивается слабым полем H0 перпендику-

лярно. При этом структура поля волны Н10 почти не нарушается.

Невзаимный фазовый сдвиг обусловлен следующим. Компоненты магнитного поля основной волны в прямоугольном волноводе Н10 определяются следующим образом:

H x = ±A± πsin πx exp[j(ωt βz + ϕ± )]; |

|

|

(10.6) |

||||||

|

a |

|

a |

|

|

|

|

|

|

H z = − jA |

± |

π 2 |

1 |

cos |

πx |

exp[j(ωt βz + ϕ |

± |

)], |

(10.7) |

|

|

γ |

a |

|

|||||

|

a |

|

|

|

|

|

|||

174

где A – амплитуда волны; β – постоянная распространения; ϕ – начальная фа-

за; верхний и нижний индексы относятся соответственно к волнам, которые распространяются в направлении увеличения и уменьшения координаты z .

Если амплитуду составляющей H Z принять равной единице, тогда

H x = ± j |

2a |

sin |

πx exp[j(ωt βz + ϕ± )]; |

(10.8) |

|

||||

|

Λ |

a |

|

|

H z = cos |

πx exp[j(ωt βz + ϕ± )], |

(10.9) |

||

|

a |

|

|

|

где Λ – длина волны в волноводе.

|

|

|

Н0 |

y |

Распространение |

|

Наличие |

множителя |

± j |

в |

|||||

|

|

|

уравнении |

(10.8) указывает |

на |

то, |

|||||||||

|

|

|

|

|

волны |

что компоненты поля H z |

и |

H x |

|||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||

|

|

|

|

|

z |

сдвинуты |

по |

фазе |

относительно |

||||||

|

|

|

|

|

друг друга соответственно на ±90°. |

||||||||||

|

|

|

|

|

|

||||||||||

b |

|

|

|

|

Таким образом, существуют две |

||||||||||

|

|

|

|

симметричные |

плоскости x1 |

и |

x2 |

||||||||

x |

x2 |

a |

x1 |

|

0 |

(рис.10.5), |

в |

которых |

амплитуды |

||||||

|

|

|

|

|

компонент одинаковы |

|

H z = H x |

и |

|||||||

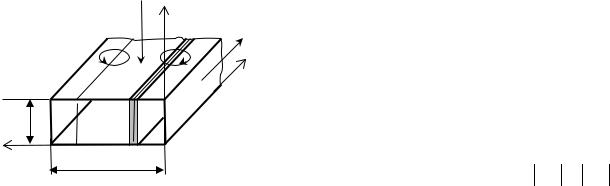

Рис.10.5. Положения плоскостей круго- |

|

||||||||||||||

поле |

H имеет круговую поляриза- |

||||||||||||||

|

вой поляризации в прямоугольном |

||||||||||||||

|

цию. |

Положения этих |

плоскостей |

||||||||||||

|

|

|

волноводе |

||||||||||||

амплитуды компонент (10.8) и (10.9): |

можно |

определить, |

|

приравнивая |

|||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

2a |

sin |

πx |

= cos |

πx |

(10.10) |

|

a |

a |

|||

Λ |

|

|

|||

и находя корни этого уравнения

x |

= a arctg |

Λ |

; |

x |

|

= a − x . |

(10.11) |

2a |

|

||||||

1 |

π |

|

|

2 |

1 |

|

В плоскостях x1 и x2 каждому направлению распространения волны со-

ответствует определенное направление круговой поляризации. При таком размещении ферритовой пластины и таком направлении распространения волны, как это указано на рис.10.5, в феррите будет правополяризованное поле и фазовая скорость будет определяться µ+ . Для волны, которая будет распространять-

ся в обратном направлении, поле в феррите будет левополяризованным и фазовая скорость будет определяться µ− . Поскольку µ+ и µ− имеют разные значе-

ния, то и фазовый сдвиг на единицу длины ферритовой пластины при прямом и обратном направлениях распространения волны будет разным, то есть невзаимным.

Ферритовые пластины ограниченной длины характеризуются дифференциальным (разностным) фазовым сдвигом ∆ϕ. С увеличением толщины пла-