- •Введение

- •Список сокращений

- •1. Линии передачи СВЧ

- •1.1. Основные положения

- •1.2. Коаксиальная линия передачи.

- •1.3. Двухпроводная линия передачи

- •1.4. «Витая пара»

- •1.5. Прямоугольный волновод

- •1.6. Круглый волновод

- •1.7. Планарные линии передачи

- •2. Теория длинных линий

- •2.1. Основы теории длинных линий

- •2.2. Нормированные значения напряжения

- •2.3. Коэффициент отражения

- •2.4. Нормированные сопротивление и проводимость

- •2.5. Интерференция падающей и отраженной волн в нагруженной линии

- •2.6. Входное сопротивление линии передачи с нагрузкой

- •2.7. Основные режимы работы линии передачи

- •2.8. Круговая диаграмма сопротивлений

- •2.9. Полуволновые и четвертьволновые трансформаторы

- •3. Согласование линий передачи

- •3.1. Общие положения теории согласования линий передачи с нагрузкой

- •3.2. Согласование с помощью четвертьволнового трансформатора

- •3.3. Согласование с помощью сосредоточенной реактивности

- •3.5. Согласование с помощью параллельного реактивного шлейфа.

- •3.6. Трансформаторы с тремя реактивными элементами.

- •4. Матричные методы описания устройств СВЧ

- •4.1. Матрицы рассеяния многополюсников

- •4.2. Волновые матрицы передачи многополюсников

- •5. Двухполюсники

- •5.1. Согласованные нагрузки

- •5.2. Реактивные нагрузки

- •5.3. Преобразователи СВЧ мощности

- •6. Четырехполюсники

- •6.1. Разъемы и соединения

- •6.2. Переходы между линиями разных типов

- •6.3. Нерегулярности в волноводе

- •6.4. Изгибы и скрутки волноводов

- •6.5. Аттенюаторы

- •6.6. Фазовращатели

- •6.7. Согласующие трансформаторы

- •7. Резонаторы и фильтры СВЧ

- •7.1. Объемные резонаторы

- •7.2. Основные типы резонаторов

- •7.3. Открытые резонаторы

- •7.4. Диэлектрические резонаторы

- •7.5. Резонатор, включенный на проход

- •7.6. Частотные фильтры

- •8. Шестиполюсники

- •8.1. Y-тройники

- •8.3. Шестиполюсные делители мощности

- •9. Восьмиполюсники и двенадцатиполюсники

- •9.1. Направленные ответвители

- •9.2. Мостовые устройства

- •9.3. Крестообразные соединения

- •9.4. Резонатор бегущей волны

- •9.5. Двенадцатиполюсники

- •10. Ферритовые устройства СВЧ

- •10.1. Основные свойства ферритов на СВЧ

- •10.2. Ферритовые устройства на эффекте Фарадея

- •10.3. Вентили с поперечно подмагниченным ферритом

- •10.4. Фазовые циркуляторы

- •11. Физические основы работы полупроводниковых приборов СВЧ диапазона

- •11.1. Энергетические зоны полупроводников

- •11.2. Процессы переноса заряда в полупроводниках

- •11.3 Полупроводники в сильных электрических полях

- •11.4. Контактные явления

- •12.1. Полупроводниковые аналоги вакуумных приборов СВЧ

- •12.2 Динамическая отрицательная проводимость

- •12.3. Лавинное умножение носителей заряда

- •12.4 Основные режимы работы ЛПД

- •12.5. Технический уровень промышленно выпускаемых ЛПД

- •13. Полупроводниковые приборы с объемной неустойчивостью (диоды Ганна)

- •13.1. Механизм междолинного перехода

- •13.2 Эффект Ганна и критерий Кремера

- •13.3 Динамика ганновских доменов

- •13.4. Классификация режимов работы генераторов Ганна

- •13.5. Предельные параметры генераторов Ганна

- •13.6. Способы повышения эффективности и верхнего частотного предела генераторов Ганна

- •14.1. Основы полупроводниковой технологии

- •14.2. Конструкции диодных СВЧ генераторов

- •14.3. Способы перестройки частоты

- •15. Повышение мощности полупроводниковых генераторов и освоение миллиметрового диапазона волн

- •15.1. Основные принципы построения СВЧ-сумматоров

- •15.2. Конструкции сумматоров мощности

- •15.3. Освоение миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов

- •16. Усилители СВЧ

- •16.1. Основные параметры усилителей

- •16.2. Классификация усилителей СВЧ

- •16.3. Однокаскадный транзисторный усилитель

- •16.4. Принцип действия балансного усилителя

- •17. Преобразователи частоты

- •17.1. Смесители

- •17.2. Преобразование частот в смесителе

- •17.3. Основные параметры смесителей

- •17.4. Небалансные смесители

- •17.5. Балансные смесители

- •17.6. Двойные балансные смесители

- •17.7. Кольцевые балансные смесители

- •17.8. Транзисторные смесители

- •Тесты для самопроверки

- •Ответы на тесты

- •Библиографические ссылки

- •Список рекомендованной литературы

- •Предметный указатель

115

Контрольные вопросы

1.Какое устройство СВЧ называют фазовращателем?

2.Какой вид имеет матрица рассеяния идеального и реального фазовра-

щателя?

3.В каких устройствах применяются фазовращатели и с какой целью?

4.Какими параметрами можно охарактеризовать реальные фазовращатели, их типичные значения?

5.Чем отличаются взаимные фазовращатели от невзаимных?

6.Чем отличаются фазовращатели проходного и отражающего типа, каковы их типичные конструкции?

7.Какие недостатки и преимущества фазовращателей отражающего типа?

8.Какой принцип работы фазовращателя на прямоугольном волноводе с диэлектрической пластиной?

9.Какова конструкция поляризационного фазовращателя?

10.Какой принцип работы секций дифференциального фазового сдвига?

11.Какой принцип работы коммутационного p-i-n диода?

12.Каковы типичные конструкции фазовращателей на p-i-n диодах?

6.7. Согласующие трансформаторы

Полная передача энергии генератора с помощью линии передачи с волновым сопротивлением W в нагрузку Zн возможна только при выполнении тре-

бования Zн =W = Zг , где Zг – выходное сопротивление генератора. При этом в

линии отсутствует отраженная волна, устанавливается режим бегущей волны, то есть линия согласована с нагрузкой. В общем случае, когда сопротивление генератора и нагрузки являются комплексными, соответствующее условие согласования требует, чтобы сопротивление генератора и нагрузки были комплексно сопряженными величинами. Поскольку волновое сопротивление является практически действительной величиной, процесс согласования усложняется.

Наличие отраженной волны вызывает потери на отражение, уменьшение максимально допустимой мощности, которая передается в нагрузку, уменьшение рабочей полосы частот.

Для согласования произвольной нагрузки с линией передачи вблизи от нагрузки необходимо включить согласующее устройство, которое бы обеспечивало режим бегущей волны в линии до места включения.

Наиболее распространенные методы согласования:

1. Компенсационный (интерференционный) метод основан на образова-

нии дополнительного отражения волны таким образом, чтобы суммарная амплитуда отраженных волн Uотр′′ была равна амплитуде Uотр′ волны, отраженной

от нагрузки, а фаза отличалась на π. При этом суммарная амплитуда отраженных волн будет равна Uотр =Uотр′ −Uотр′′ = 0. Устройства, которые реализуют

данный метод, называются согласующими трансформаторами (англ. – mat-

116

ching transformer). Физические принципы такого процесса подробно изложены

в3.3 – 3.5.

2.Поглощающий метод основан на включении перед нагрузкой поглоща-

ющего четырехполюсника, который не создает дополнительного отражения. При таком согласовании вносится дополнительное ослабление, однако обеспечивается согласование в широкой полосе частот.

3. Метод широкополосных переходов основан на использовании для согласования отрезков нерегулярной линии, размеры поперечного сечения которой изменяются ступенчато или плавно вдоль ее длины.

R=W -jX

а

X |

φ |

|

|

|

б |

X |

φ |

|

|

|

в |

Λ/8

Xk |

φk |

|

г |

3Λ/8

д |

φ |

X |

е |

Λ/8 |

Λ/8 |

|

ж |

Λ/4 |

Λ/4 Λ/4 |

Λ/4 |

W1 |

|

|

|

|

|

|

||

W1 |

|

W2 |

|

W2 |

|

|

|

|

|||

|

з |

|

|

и |

к |

|

|

|

|

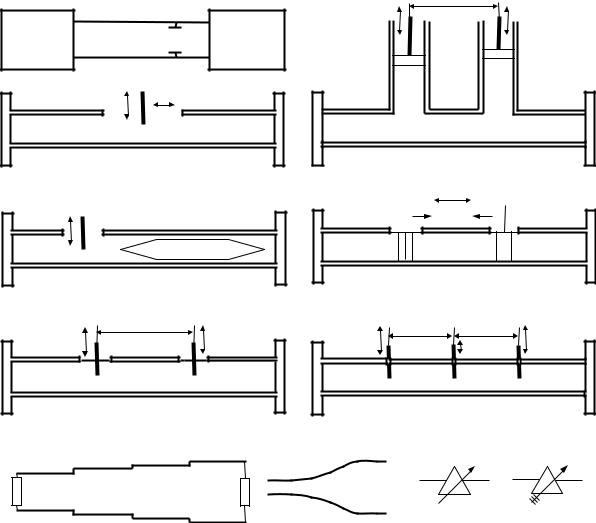

Рис.6.18. Трансформаторы сопротивления: а – общая схема метода; б – с подвижным

штырем; в – со штырем и фазовращателем; г – с двумя штырями; д – с двумя шлейфами;

е– с двумя диэлектрическими пластинами; ж – с тремя штырями; з – ступенчатый переход; и – плавный переход; к – обозначения согласующих трансформаторов на схемах

Назначение внесенного реактивного элемента (рис.6.18,а) – согласование реактивной составляющей входного сопротивления в сечении, где активная составляющая равна волновому сопротивлению линии передачи (метод Татари-

117

нова). В качестве согласующей реактивности применяют шлейфы (короткозамкнутые и разомкнутые), штыри, диафрагмы и другие неоднородности.

Наиболее распространенные конструкции согласующих трансформаторов с регулируемыми параметрами изображены на рис.6.18. Простейший волноводный трансформатор имеет щель посредине широкой стенки, вдоль которой может перемещаться штырь переменной длины (рис.6.18,б). Глубина погружения штыря изменяет реактивное сопротивление в линии, продольное перемещение штыря регулирует фазовый набег. В трансформаторе, изображенном на рис.6.18,в, фазовый сдвиг изменяется с помощью диэлектрической пластины. Главный недостаток трансформаторов с одним реактивным элементом – узкополосность согласования. Этого в значительной мере избавлены двухэлементные согласующие трансформаторы, например с двумя штырями, расположенными на расстоянии Λ /8 друг от друга (рис.6.18,г), или трансформаторы с двумя диэлектрическими подвижными неоднородностями (рис.6.18,е). Аналогичные свойства имеет согласующий трансформатор с двумя параллельными короткозамкнутыми шлейфами, длина которых регулируется с помощью подвижных поршней (рис.6.18,д). Недостаток двухэлементного трансформатора – невозможность согласовать сопротивления любых значений (наличие «зоны недоступности»). Этот недостаток можно исключить применением трехштыревого согласующего трансформатора (рис.6.18,ж). Аналогичным образом можно применить трансформатор с тремя параллельными шлейфами. Подробно этот вопрос изложен в разделе 3.6.

Для согласования однотипных линий передачи с разными волновыми со-

противлениями W1 и W2 часто применяют четвертьволновый трансформатор,

то есть отрезок линии передачи с волновым сопротивлением Wтр =

W1 W2 и длиной Λ

W1 W2 и длиной Λ 4, который включается между ними. В реальных линиях нерегуляр-

4, который включается между ними. В реальных линиях нерегуляр-

ности на концах искажают структуру поля и образуют реактивности емкостного характера. Для компенсации этих емкостей реальная длина трансформатора имеет значение несколько меньшее, чем Λ 4. Полоса рабочих частот чет-

4. Полоса рабочих частот чет-

вертьволнового трансформатора зависит от скачка согласуемых сопротивлений. Чем меньше скачек сопротивлений W1 W2 , тем шире полоса частот согласова-

W2 , тем шире полоса частот согласова-

ния.

Для широкополосного согласования применяются ступенчатые переходы (рис.6.18,з), которые представляют собой каскадное соединение четвертьволновых трансформаторов (ступенек) с разными волновыми сопротивлениями. Для улучшения характеристик ступенчатого перехода скачки волновых сопротивлений каждой ступеньки делают разными. Наиболее распространены переходы, в которых скачки сопротивлений изменяются пропорционально коэффициентам бинома Ньютона (биноминальные переходы) или пропорционально полиномам Чебышёва (чебышёвские переходы). Чебышёвские переходы имеют большую крутизну фронтов частотной характеристики ослабления, однако уступают биноминальным в линейности частотной характеристики.

118

В плавных переходах (рис.6.18,и) волновое сопротивление уменьшается не скачкообразно, а непрерывно вдоль всей длины линии, то есть трансформатор является нерегулярной линией, в которой волновое сопротивление – функция продольной координаты. Плавные переходы могут иметь значительно меньшую длину, чем ступенчатые с такими же характеристиками.

Контрольные вопросы

1.В чем смысл достижения наилучшего согласования?

2.При каких условиях можно достичь согласования?

3.Какие существуют методы согласования?

4.Какие основные конструкции согласующих трансформаторов?

5.Каким образом можно обеспечить компенсацию реактивной составляющей сопротивления?

6.Каким образом можно обеспечить равенство активной составляющей сопротивления нагрузки волновому сопротивлению?

7.В чем состоит основной недостаток согласующих трансформаторов с неоднородностями?

8.В чем состоит основной недостаток согласующих трансформаторов с одной неоднородностью?

9.В чем состоит основной недостаток согласующих трансформаторов с двумя неоднородностями?

10.Можно ли согласовать реактивную нагрузку с помощью четвертьволнового трансформатора?

11.Как связана возможность согласования в широкой полосе частот с величиной скачка сопротивления, которое следует согласовать?